生产率增长:全球模式、决定因素及其在中国的应用(上)

金墉 诺曼·劳亚

【提 要】本文是世界银行长期增长模型项目(LTGM)关于生产率的扩展研究。通过对文献的回顾,本文识别了经济生产率的五个主要决定因素:创新、教育、市场效率、基础设施和制度。本文构建了代表生产率决定因素各主要类别的指标体系,并通过主成分分析法将多指标转化为一个总体指标。我们的数据来源于1985-2015年100多个国家。同时,本文提出了一个测算全要素生产率(TFP)的方法,并评估了不同地区和收入群体的生产率增长模式。本文还考察了TFP与五个决定因素之间的关系。通过将生产率增长的差异分解为五个决定因素所解释的份额,可以确定生产率增长与总体决定指标之间的关系。结果显示,在决定TFP增长差异的因素中,近10年来对OECD国家和发展中国家的TFP增长影响最大的因素分别是市场效率和教育。回归结果表明,在控制了国别效应和时间效应后,TFP增长与我们所提出的TFP决定因素指标具有显著的正向关系,与初始TFP具有负向关系。在此基础上,本文模拟了TFP增长的潜在路径,并基于地理区位和收入水平的区别介绍了不同国家的模拟结果。此外,本文模拟了中国在不同情景下的TFP潜在增长路径。

【关键词】生产率;创新;教育;效率;基础设施;制度;增长

一、前言

投入相同的劳动、人力和物质资本、物资,不同国家、部门和企业的产出不同。这一差异取决于生产过程中分配和使用资源的效率。经济学中最重要的经验之一就是提高生产率是经济持续增长的关键(如Hall and Jones,1999; Easterly and Levine, 2001; Caselli, 2005)。

生产率是现代经济学之父亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)在18世纪主要关注的问题,因为他们认为专业化和贸易优势是国家财富的基础。20世纪上半叶,随着发达国家从大萧条中复苏,希克斯(Hicks,1939)和熊彼特(Schumpeter,1942)研究了提高生产率的重要性,并将其与企业创新和“创造性破坏”相联系。当经济学家将注意力转向发展中国家时,他们将生产率增长描述为可持续增长和发展的关键。刘易斯(Lewis,1954)、库兹涅茨(Kuznets,1957)和切纳里(Chenery,1960)认为,经济发展需要进行结构改革,将资源从经济中生产率较低的部门转移至生产率较高的部门。由于20世纪70年代发达国家生产率持续下降,80年代发展中国家增长乏力,以及90年代东欧剧变,人们对增长和生产率的兴趣呈指数级增长(Woo, Parker and Sachs,1997; Ben-David and Papell, 1998; Easterly, 2001;Jorgenson, Ho and Stiroh, 2008)。

将生产率研究置于经济增长研究框架中是具有启示意义的。20世纪50年代,索洛和斯旺(Solow,1956; Swan,1956)建立了一个增长模型,认为物质资本、劳动力和全要素生产率(TFP)的变化决定了经济增长率。在过去50多年里,该模型一直是增长理论的主流。但这个模型也存在一个缺点,即假设TFP增长路径是外生的。自20世纪80年代中期以来,理论经济学家就在着手解决这一缺陷。例如,罗默(Romer, 1987&1990)、格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman and Helpman,1991)以及阿吉翁、菲利普和休伊特(Aghion, Philippe and Howitt,1992)认为,研发支出(R&D)所代表的技术进步是长期增长的驱动力。卢卡斯(Lucas,1988)认为,通过教育积累人力资本会产生一种正外部性,这种外部性推动了生产率的提高,从而解释了长期增长的原因。里贝罗(Kebelo,1991)认为包含人力资本和物质资本在内的资本边际收益为常数,因此持续扩大投资可以带来长期增长。巴罗等(Barro,1990; Barro and Sala-I-Martin,1992)的研究发现公共和私人投资可以带来长期增长,因为政府的公共支出与私人资本具有互补性。恩格曼和索科洛夫(Engerman and Sokoloff,2000)以及阿西莫格鲁、约翰逊和罗宾逊(Acemoglu,Johnson and Robinson,2001&2004)进一步深化了公共产品的概念,认为政治和经济制度对经济增长至关重要。可见在这些文献中,提高生产率的机制是解釋长期经济增长的主要内生因素。

对宏观经济活动的微观基础的研究也为生产率研究提供了重要视角。霍本哈因等(Hopenhayn,1992;Hopenhayn and Rogerson,1993;Caballero and Hammour,1996;Davis,Haltiwanger and Schuh,1996)开创性地研究了企业动态驱动生产率提升从而推动经济增长的机制。从这一广泛的研究中得出的结论是,资源再配置(包括企业进入和退出、创新和更新以及结构转型)对生产率提高的解释占了相当大的份额。当然,资源再配置可能需要进行代价高昂的调整:采用新技术、企业扩张需要整合生产投入、企业退出造成劳动力和资本流失。因此,资源再配置的难易程度差异可以解释为什么一些国家比其他国家生产率更高。这种差异可能与一国发展水平(如缺乏人力资本和运作良好的司法体系。见Caballero and Hammour, 1998;Daron Acemoglu and Zilibotti, 2001)以及政府监管和干预(如过度的劳动法规、对低效部门的补贴以及企业进入和退出壁垒。见Parente and Prescott, 2000)有关。基于微观基础研究的文献在一定程度上完善了解释机制,但其得出的结论与宏观研究文献基本相同,即创新、教育、监管环境、公共产品和制度对生产率提高具有重要作用。

研究发现,人们的受教育年限、中高等教育完成率等变量都与TFP改进和人力资本积累有关,进而影响产出增长(Benhabib and Spiegel, 1994; Griffith, Redding and Reenen, 2004; Bronzini and Piselli, 2009; Erosa, Koreshkova and Restuccia, 2010)。具有足够高的教育水平有助于发展中国家使用来自发展前沿国家的新技术,从而提高生产率。例如,本哈比伯等(Benhabib and Spiegel,2005)研究发现,一国国民平均受教育年限(教育的代理变量)可以影响技术追赶,进而对TFP增长具有正向影响。米勒等(Miller and Upadhyay,2002)发现,教育(同样以国民受教育年限作为代理变量)会影响发展中国家通过贸易吸收新技术的能力,从而对TFP具有正向影响。巴罗(Barro,2001)在一项针对约100个国家的研究中,以国民受教育年限和学生考试分数作为变量进行研究,发现教育的数量和质量与经济增长显著相关。Wei和Hao(2011)发现,中国的教育质量(以政府教育支出和师生比作为变量)与TFP增长显著相关。

(三)市场效率

市场效率,反映的是资源(如劳动力、资本和物资)在企业和部门间的有效配置,通过让非生产性企业退出市场、促进生产性企业成长、允许新企业涌现等推动了生产率增长(Foster, Haltiwanger and Krizan, 2001;Hsieh and Klenow, 2009;Parente and Prescott, 2000; Restuccia and Rogerson, 2017)。市场效率包括最终产品市场、金融体系和劳动力市场等方面的运作效率。

许多研究发现,市场效率与企业、部门或国家间的生产率差异有关。吉斯曼诺夫斯基(Jerzmanowski,2007)对1960-1995年间约80个国家的研究发现,人力和物质资本配置效率低是造成这些国家收入水平低的主要原因。谢长泰等(Hsieh and Klenow,2009)估计,如果资本和劳动力的配置效率达到了美国的水平,2005年中国和印度的制造业部门生产率可以分别提高1.3倍和1.6倍。梅里茨(Melitz,2003)研究发现,贸易会促使生产率更高的企业进入出口市场、生产率最低的企业退出出口市场,从而导致行业总体生产率提高。监管框架也显著影响了企业和部门间资源再分配的难易程度(Djankov et al., 2002; Loayza and Servén, 2010)。贝尔戈英等(Bergoeing,Loayza andPiguillem,2016)分析了技术应用不足和监管之间的联系,对于美国和107个发展中国家的收入差距,企业进入和退出的监管壁垒解释了26%-60%的部分,消除监管壁垒(特别是全部消除)是至关重要的。尼科莱蒂等(Nicoletti and Scarpetta, 2003;Arnold, Nicoletti and Scarpetta, 2008)认为,繁重的市场监管以及缺乏促进私营企业治理和竞争的改革,导致一些欧洲国家在使用或生产ICT的产业生产率水平低下,并阻碍了企业追赶国际前沿技术的步伐。

在金融体系,拉詹等(Rajan and Zingales,1998)研究发现,金融发展降低了许多国家的企业外部融资成本,从而促进了经济增长。贝克尔等(Beck, Levine and Loayza, 2000)认为,金融发展主要通过对TFP的正向效应而影响经济增长。布埃拉等(Buera, Kaboski and Shin, 2011)发现,金融摩擦扭曲了资本和创业人才在生产单元间的配置,因而对TFP和部门相对生产率产生了不利影响。在劳动力市场,研究表明,在劳动力配置方面提供灵活性的监管提高了生产率。霍尔蒂万格等(Haltiwanger, Scarpetta and Schweiger,2008;Bartelsman, Gautier and De Wind,2016)的研究表明,就业保护阻碍了劳动力的有效再配置,因为相关监管措施限制了就業流动,阻碍了企业使用高风险但生产率高的技术。巴罗(Barro,2001)指出,与男性相比,女性教育变量对经济增长的影响其实不显著,这表明将女性员工纳入劳动力市场的改革具有提高TFP的潜力。

(四)基础设施

公共基础设施(交通运输、电信、能源、水和卫生设施),能够提供及时、符合成本收益的途径,使得各种要素进入投入和产出市场、工作场所、获取知识和信息来源,从而支持所有可能的经济活动(Straub, 2008; Galiani, Gertler and Schargrodsky, 2005)。适当的(在数量、质量和多样性方面)基础设施网络可以作为私人资本和劳动力要素的补充,增加其回报率并对经济增长产生影响。通过这种方式,扩大公共基础设施成为TFP增长的一个重要来源。

适当的公共基础设施对生产率和经济增长具有正向影响的证据是令人信服的。赫尔腾(Hulten,1996)指出,1970-1990年东亚和非洲的增长差异中,25%的部分可以由基础设施的有效利用来解释。阿肖尔(Aschauer,1989)认为,公共资本存量,特别是核心基础设施,如高速公路、机场、下水道和供水系统等,是决定1950年代至1980年代美国生产率的关键因素。斯楚普(Straub,2008)对1989-2007年140个国家的数据进行了研究,发现基础设施存量对经济增长具有正向的外部影响,因为基础设施建设可以让企业投资于生产效率更高的机器、减少工人通勤时间、提升员工健康和教育水平。同样基于一组国家的面板数据,卡尔德隆等(Calderón and Servén,2010&2012&2014)得出的结论也支持基础设施对增长和分配公平产生了积极影响。当然,要产生这些正向影响,需要一个框架来管理、组织和协调建设公共基础设施和提供相关服务的政府和企业。此外,正如普利切特等(Pritchett,1996;Pennings,2018)所强调的,基础设施支出不一定是衡量有效基础设施的良好指标。支出的质量也很重要,这一点与公共部门的能力密切相关(世界银行,2003&2017r)。

(五)制度

公共制度——包括监管、司法、政策和政治体系等——可以促进社会和经济稳定,提供安全的生活和工作环境,保护财产权,保障公民基本权利。公共制度所形成的环境和政策对经济发展具有重大而根本的影响(North, 1990; Acemoglu, Johnson and Robinson, 2004)。良好的治理(体现在政治稳定、法治、财产权保护、官僚作风、透明度和问责制以及没有腐败等方面)对生产率和经济增长的影响是非常大和令人信服的。

巴罗(Barro,1991)在对1960-1985年间约100个国家的研究发现,经济增长与政治稳定正相关,与政府导致的市场扭曲负相关。贸罗(Mauro,1995)将语言的多样性指标1作为工具变量来衡量政府腐败,发现腐败对经济增长具有统计学意义上和经济上的巨大负面影响。克纳克等(Knack and Keefer,1995)发现,以合同的强制执行程度和征收风险作为代理变量来衡量的财产权,即使将资本积累考虑在内,仍然对经济增长产生了显著影响。罗德里克等(Rodrik, Subramanian and Trebbi,2004)的研究表明,以财产权保护和法治的综合指标来衡量的制度质量,对大量样本国家的收入水平都具有积极影响。钱达和达尔高(Chanda and Dalgaard,2008)认为,制度质量(用法治、官僚作风、腐败、征收风险和政府拒绝履行合同的综合指标衡量)与生产率正相关。伊斯特利等(Easterly and Levine,2003)发现,制度是地理禀赋对经济发展产生影响的渠道。如果给定制度质量,宏观经济政策不会对经济发展产生影响,这意味着良好的制度会导致有利的宏观经济环境。

上述五个TFP决定指标涵盖了一系列驱动生产率增长的因素。它们也是其他潜在变量影响TFP的渠道。其中一些潜在变量是不随时间变化而变化的,如历史渊源和地理条件,但五个决定指标可以反映出它们的影响。例如罗德里克等(Rodrik, Subramanian and Trebbi,2004)研究显示,地理因素通过影响制度质量进而影响收入水平。还有一些潜在变量解释了社会流动和收入不平等的缓慢变化。这些变量对TFP增长的影响可以通过教育、市场效率和制度来解释。辛加诺(Cingano,2014)指出,收入不平等对经济增长具有负面影响,因为父母受教育背景较差的个体的技能发展受到了阻碍。达布拉-诺里斯等(Dabla-Norris et al.,2015)研究发现,低收入家庭和小企业在获得金融服务方面存在更大困难,这将降低经济增长。霍勒等(Hoeller,Joumard and Koske,2014)认为,缺乏提供更广泛教育、金融服务和劳动力市场机会的政策将导致收入不平等,最终导致经济增长放缓。

三、研究方法

第一,本文介绍了分析中涉及的国家和年份的样本。第二,我们解释了如何估算国家层面的TFP增长。第三,我们构建了一组代表五个TFP决定因素指标的变量,并将这些变量综合得到一个总体指标。第四,我们分析了TFP增长与TFP决定因素指标之间的关系。

(一)样本

我们对1985-2014年间98个发展中国家和发达国家的数据进行了统计分析。数据来自于宾大世界表(PWT)9.0和世界银行发展指标(WDI)数据库。我们排除了那些历史数据不足和严重依赖石油生产的国家(因为石油对产出的贡献可能导致对TFP增长率的严重高估)2,以及人口不足200万(2016年)的小国(世界银行,2017m)。

为了对跨区域和跨时间的TFP增长进行描述性分析,我们增加了16个国家,这些国家的劳动力收入占比数据在PWT 9.0中缺失,但可以从全球贸易分析项目(GTAP)9.0中获得(Aguiar, Narayanan and McDougall, 2016)。而对于TFP决定因素的描述性分析,我们还增加了22个国家,这些国家无法获得估算TFP的信息,但可以获得TFP决定因素指标的数据。在长期增长模型(LTGM)的增长预测中,我们重新加入了小国、严重依赖石油的国家以及可以通过其他来源或附加假设完善数据的国家。因此,包含TFP模块的扩展的长期增长模型(LGTM)可以应用到约190个国家进行增长预测。

我们将加入OECD逾40年的国家定义为高收入国家,并对其他国家按地区和收入进行分类。我们使用1985-2014年的平均人均GDP数据(世界银行,2017e),将样本五等分。

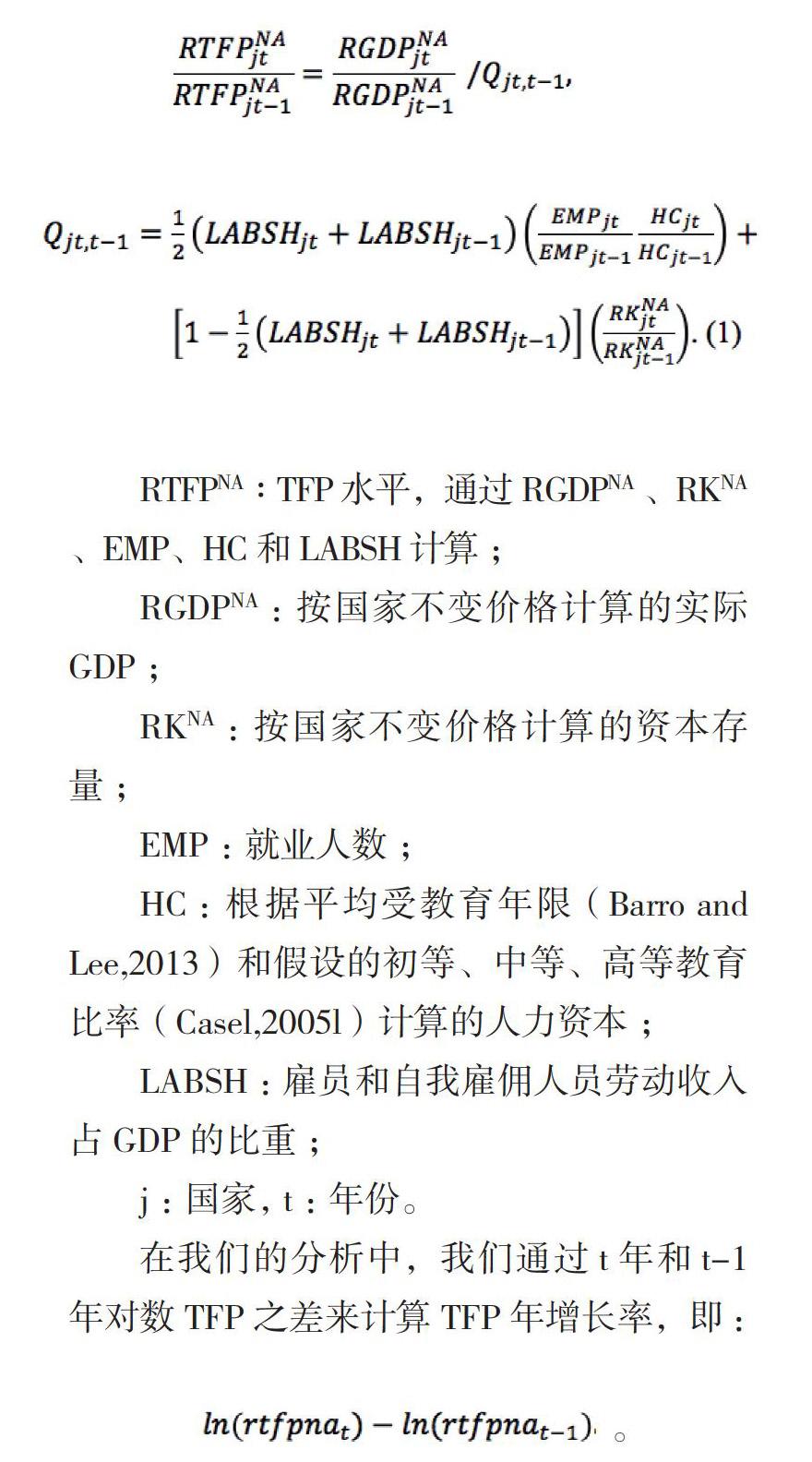

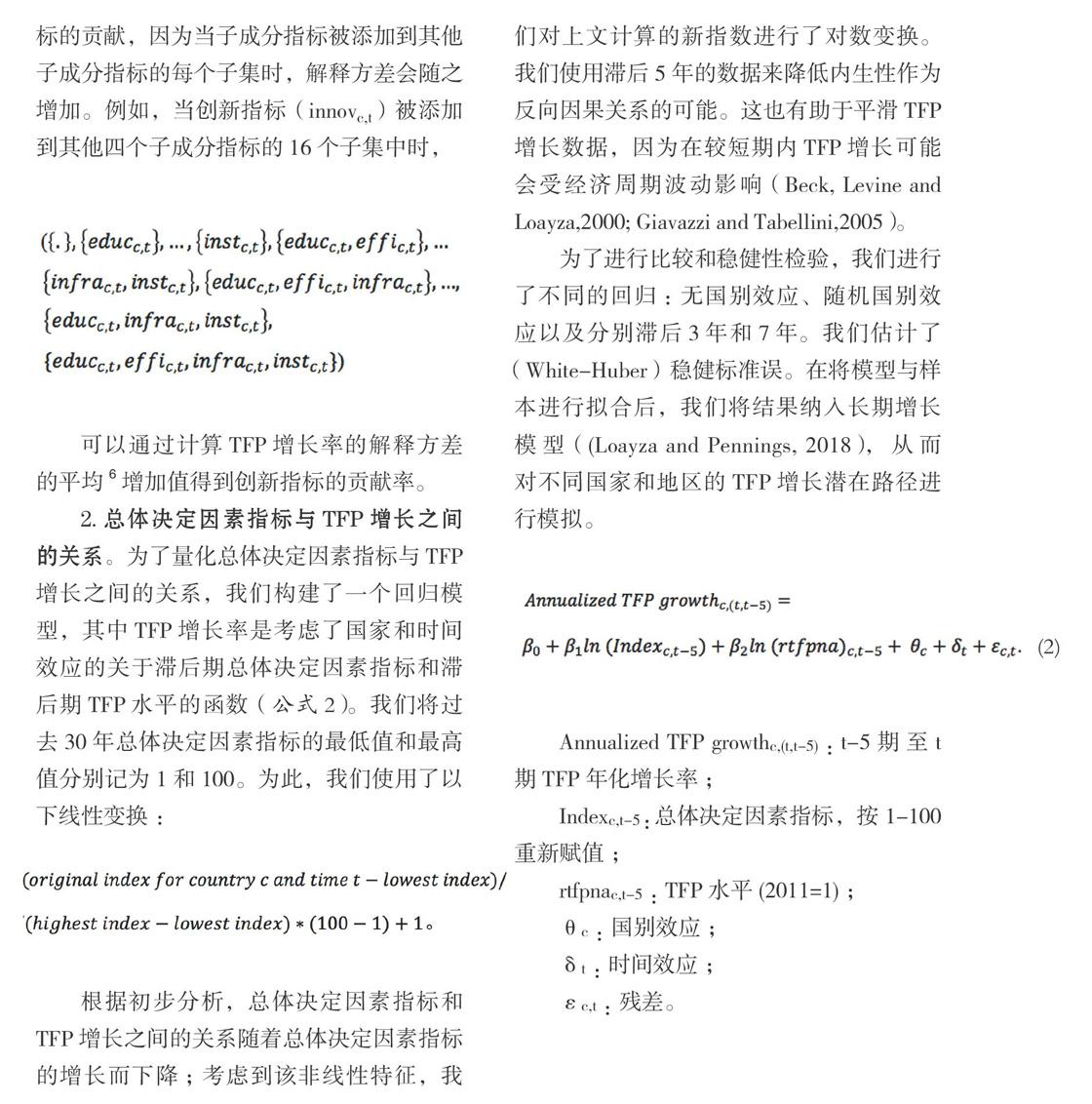

(二)全要素生产率的构建

全要素生产率通常是作为残差来衡量的,即在计入资本和劳动力要素对GDP的直接贡献后剩余的部分(Barro and Sala-I-Martin, 2004)。資本存量总额通常使用永续盘存法来计算,即扣除现有资本存量折旧后的物质资本总额的累积(相较于给定的初始资本存量)。劳动力投入可以按就业人数计算,并调整为人力资本。资本份额指用于支付资本收入的GPD份额,劳动力份额指用于支付劳动力收入的GDP份额。每种生产要素的份额通常被假定为随时间恒定。

对于(相对)TFP的水平,我们使用PWT 9.0中提供的估计值,用rtfpna表示(Feenstra, Inklaar and Timmer, 2015)。该组数据是将2011年的TFP水平设置为1,然后根据TFP增长率往前和往后计算其余年份的TFP。

(三)主要决定因素指标的构建

我们构建了代表五个决定因素(创新、教育、市场效率、基础设施和制度)的子成分指标,并构建了一个总体决定因素指标来代表这五个决定因素的综合结果。

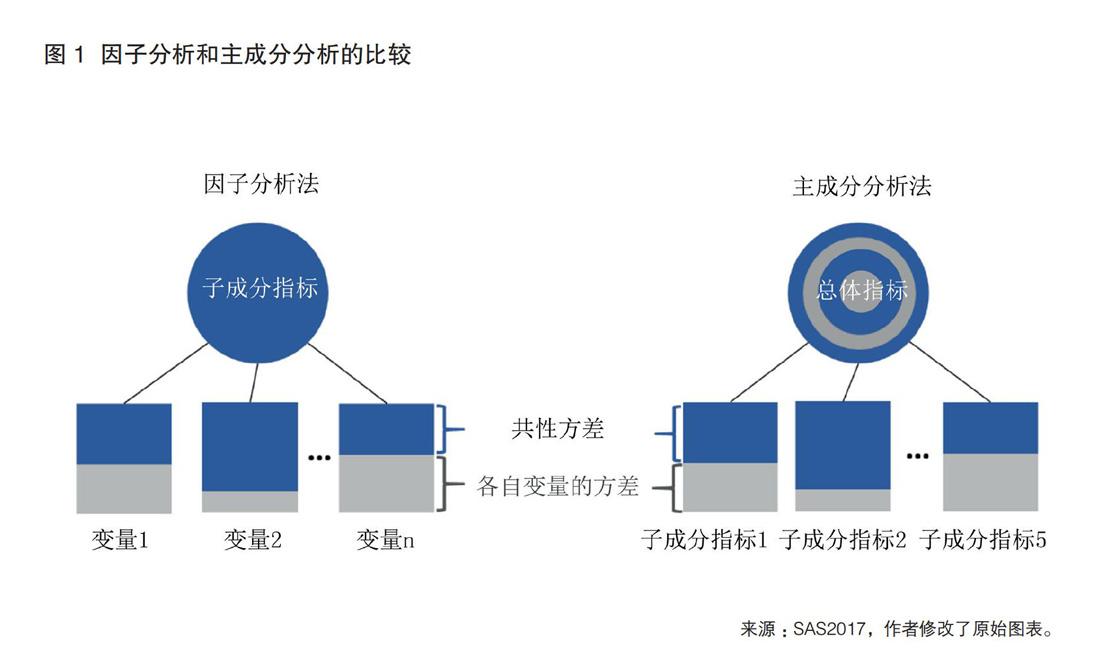

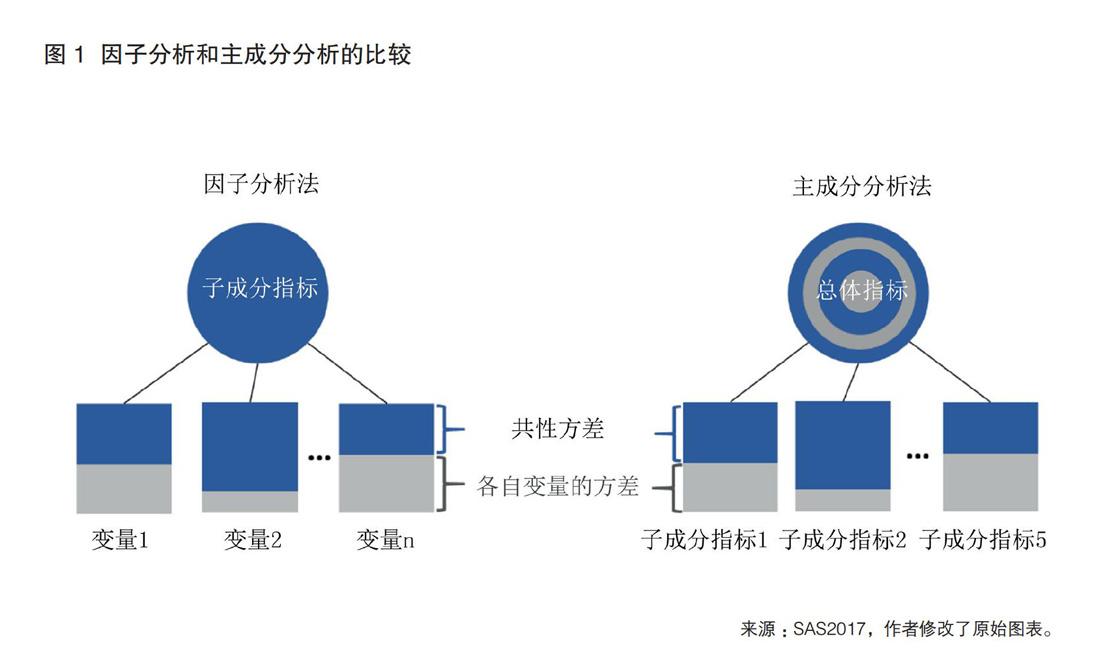

首先,为了构建子成分指标,我们选择了相关变量并使用因子分析法将其组合起来,并让变量的共性方差尽可能大,如图1A(Mulaik,2009)。

其次,为了构建总体决定因素指标,我们使用主成分分析法将五个子成分指标组合起来,并让五个子成分指标的总方差尽可能大,如图1B(Jolliffe,2002)。3我们使用主成分分析法得到总体决定因素指标,因为主成分分析法可以表示每个子成分指标的不同特性。这与每个子成分指标不同,每个子成分指标应该代表变量的共同特征。

对于五个TFP决定因素,我们选择指标的原则是基于该指标是否衡量了某个重要特征、是否在文献中使用过以及是否可以获得跨国和跨期数据。有少数情况下,数据略有缺失,我们根据收入类别或趋势估算了缺失值。

1.创新。我们使用以下变量构建创新(Innov)的子成分指标:公共和私人研发支出占GDP的比重,作为衡量创造新技术的指标(世界银行,2017o);居民和非居民专利申请数量,以及科技期刊文章发表数量,作为衡量研发活动成果的指标(世界银行,2017k&2017l&2017p)。

2.教育。我们使用以下变量构建教育(Educ)的子成分指标:政府教育支出占GDP的比重,作为衡量基础人力资本公共投资的指标(世界银行,2017f);25岁及以上人口完成中等教育和高等教育的比例(Barro and Lee, 2013),作为衡量工人受教育程度的指标;标准化国际考试分数——国际学生评估项目(PISA)中数学、科学和阅读成绩的平均值,作为衡量教育质量的指标(OECD,2016a&2016b&2016c)。

3.市场效率。我们将市场划分为最终产品市场、金融市场和劳动力市场,并构建了市场效率子成分指标(Effi)。我们选择世界银行营商环境分数作为衡量最终产品市场效率的指标,该指标衡量了企业创业、跨境贸易、财产登记、信贷可获得性等方面的监管环境(世界银行,2017a)。我们选择国际货币基金组织金融发展指数作为衡量金融市场效率的指标,该指标衡量了金融发展水平(包括金融市场规模和流动性)、个人和企业获得金融服务的便利程度以及金融机构低成本可持续提供服务的能力(Svirydzenka, 2016)。作为衡量劳动力市场的指标,我们使用因子分析法构建了一个综合指标,包括最低工资(人均增加值的百分比)、冗余员工的解雇费用(周工资)和女性在非农部门就业占比(世界银行,2017h&2017q)。

4.基础设施。我们使用以下变量构建基础设施(Infra)的子成分指标:每百人固定电话和移动电话用户数(世界银行,2017c&2017i);每百人铺设道路长度公里数(国际公路联合会,2017a&2017b);发电量(每百人千瓦)(OECD/IEA,2017);经改善的水资源和卫生设施(占人口的百分比)(WHO/UNICEF,2017b&2017a)。

5.制度。我们选择了世界银行的全球治理变量来构建制度(Inst)的子成分指标,包括:发言权和问责措施;反腐败(为个人利益而行使公共权力的程度);政府效率(公共服务质量以及政策制定和执行情况);政治稳定(没有政治动机的冲突);监管质量(政府制定和执行促进私营部门发展相关措施的能力);法治(公民对法律的信心和遵守的程度)(Kaufmann and Kraay, 2017)。

必要时,我们对所选变量的缺失值进行估算,以平衡样本规模,并最大限度地增加样本国家数量。在估算时,我们根据可用数据的数量和变量的特点采用不同的方法。对于拥有10年以上(在1985-2014年期间内)数据的样本国家,我们根据线性趋势来估算缺失值。对于数据不足10年的样本国家,我们将缺失值替换为该国所在收入和区域组的中值。对于PISA分数这一指标,我们采用了不同的方法,因为所有样本国家的可用数据都不足10年。考虑到PISA分数与滞后5年的人均GDP对数存在系数为0.66(p值<0.01)的统计相关性,我们对PISA分数和滞后5年人均GDP对数进行了回归,并控制了跨国时间序列数据集的时间效应。5得到了PISA分数的估计值后,我们将PISA分数的缺失值替换为该国所在收入和区域组的PISA分数中值。对于最低工资和解雇费用,我们将最老的可用数据(2014年)应用于2014年之前的时间段,因为可用数据(2014-2017年)不足以获得一个时间趋势,且难以根据国家的收入和区域分组来计算。

(四)TFP决定因素与TFP增长之间的关系

1.主要决定因素对TFP增长方差的相对贡献。为了评估五个主要决定因素对TFP增长的相对贡献,我们将TFP增長率(从t-5期到t期)的方差分解为各子成分指标(t-5期)所解释的方差,并控制TFP初始水平(t-5期)和98个国家的时间效应。戈洛姆平(Gr?mping,2007)在文献中回顾了通过方差分解测算相对重要性的方法,指出“优势分析法”(dominance analysis)是一种合理的方法(Budescu, 1993; Azen and Budescu, 2003),主要用于处理个体决定因素之间存在协方差的问题。该方法可以计算子成分指标的贡献,因为当子成分指标被添加到其他子成分指标的每个子集时,解释方差会随之增加。例如,当创新指标(innovc,t)被添加到其他四个子成分指标的16个子集中时,可以通过计算TFP增长率的解释方差的平均6增加值得到创新指标的贡献率。

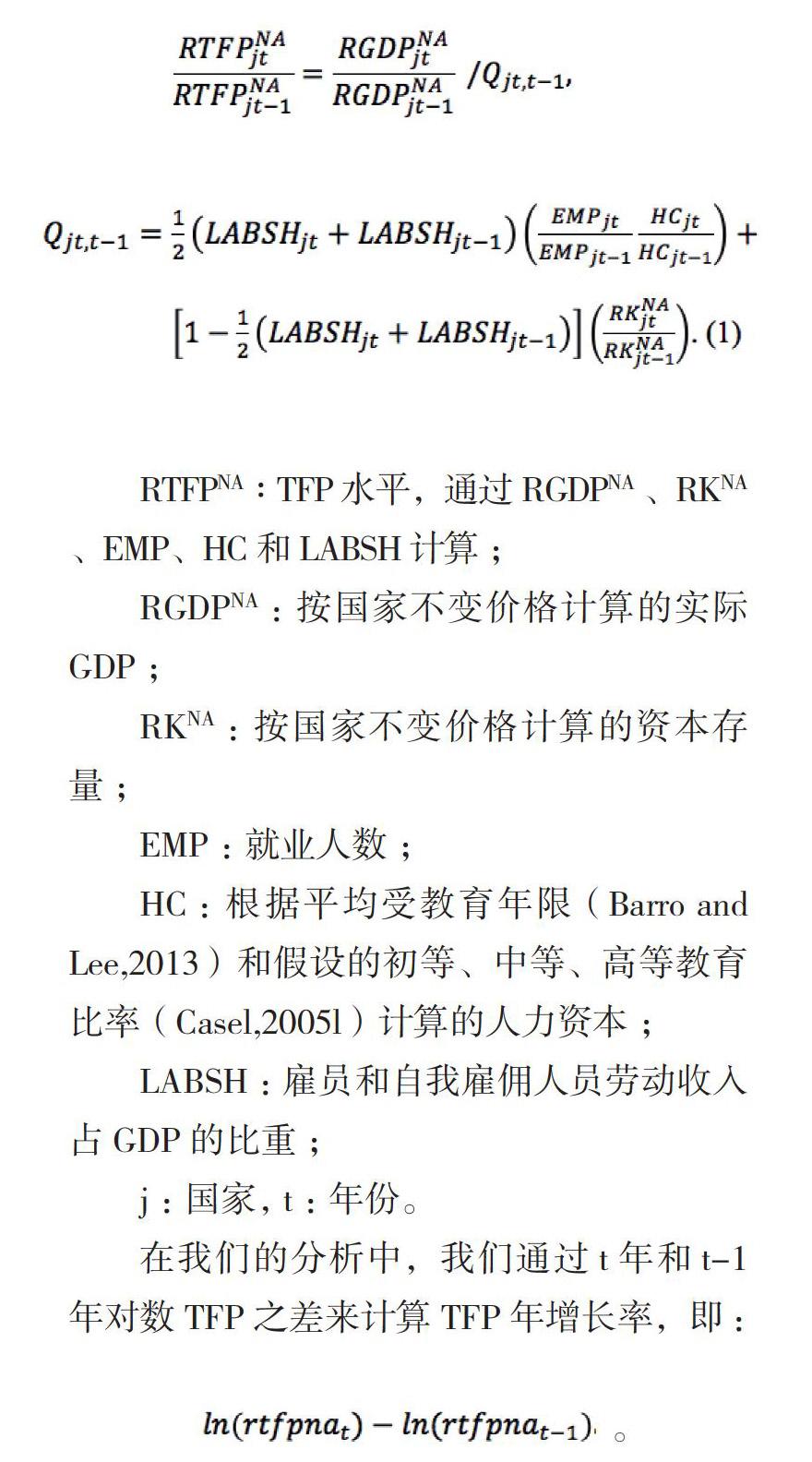

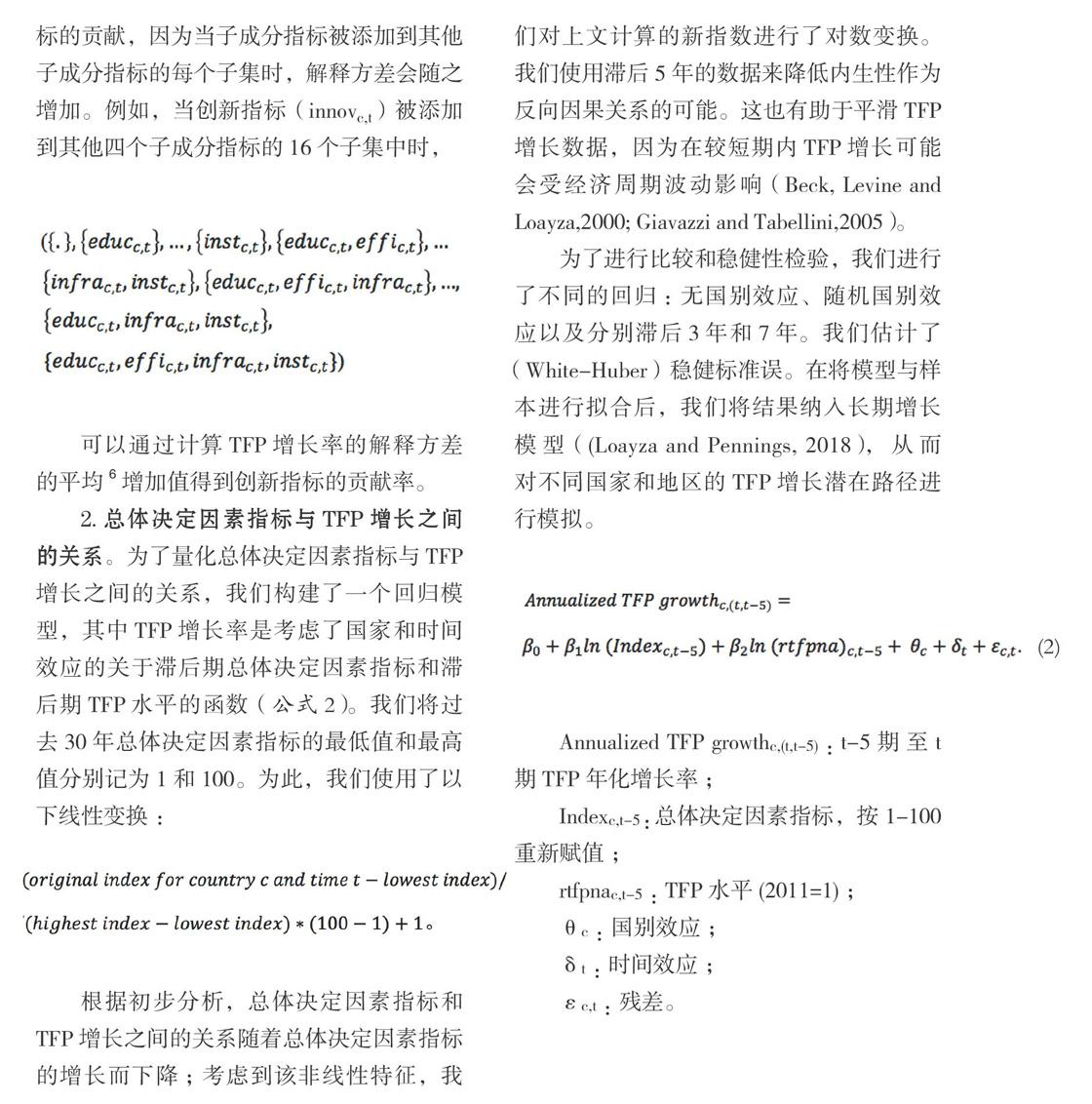

2.總体决定因素指标与TFP增长之间的关系。为了量化总体决定因素指标与TFP增长之间的关系,我们构建了一个回归模型,其中TFP增长率是考虑了国家和时间效应的关于滞后期总体决定因素指标和滞后期TFP水平的函数(公式2)。我们将过去30年总体决定因素指标的最低值和最高值分别记为1和100。为此,我们使用了以下线性变换:

根据初步分析,总体决定因素指标和TFP增长之间的关系随着总体决定因素指标的增长而下降;考虑到该非线性特征,我们对上文计算的新指数进行了对数变换。我们使用滞后5年的数据来降低内生性作为反向因果关系的可能。这也有助于平滑TFP增长数据,因为在较短期内TFP增长可能会受经济周期波动影响(Beck, Levine and Loayza,2000; Giavazzi and Tabellini,2005)。

为了进行比较和稳健性检验,我们进行了不同的回归:无国别效应、随机国别效应以及分别滞后3年和7年。我们估计了(White-Huber)稳健标准误。在将模型与样本进行拟合后,我们将结果纳入长期增长模型((Loayza and Pennings, 2018),从而对不同国家和地区的TFP增长潜在路径进行模拟。

Abstract: This is the background paper for the productivity extension of the World Banks Long-Term Growth Model (LTGM). Based on an extensive literature review, the paper identifies the main determinants of economic productivity as innovation, education, market efficiency, infrastructure, and institutions. Based on underlying proxies, the paper constructs indexes representing each of the main categories of productivity determinants and, combining them through principal component analysis, obtains an overall determinant index.This is done for every year in the three decades spanning 1985–2015 and for more than 100 countries. In parallel, the paper presents a measure of total factor productivity (TFP), largely obtained from the Penn World Table, and assesses the pattern of productivity growth across regions and income groups over the same sample. The paper then examines the relationship between the measures of TFP and its determinants. The variance of productivity growth is decomposed into the share explained by each of its main determinants, and the relationship between productivity growth and the overall determinant index is identified. The variance decomposition results show that the highest contributor among the determinants to the variance in TFP growth is market efficiency for Organisation for Economic Co-operation and Development countries and education for developing countries in the most recent decade. The regression results indicate that, controlling for country- and time-specific effects, TFP growth has a positive and significant relationship with the proposed TFP determinant index and a negative relationship with initial TFP. This relationship is then used to provide a set of simulations on the potential path of TFP growth if certain improvements on TFP determinants are achieved. The paper presents and discusses some of these simulations for groups of countries by geographic region and income level. In addition, as a country-specific illustration, the paper presents simulations on the potential path of TFP growth for China under various scenarios.

Keywords: Productivity;Innovation;Education; Efficiency; Infrastructure; Institutions; Growth