论《诗创作》“抗战诗歌美学”

《诗创作》是抗战时期“桂林文化城”面向全国发行的大型诗刊,从1941年6月创刊到1943年第19期终刊,总共发表诗歌574首,其中译诗139首;发表诗歌评论74篇,其中翻译27篇。《诗创作》不仅出版了长诗专号、翻译专号、诗论专号,还组织了郭沫若五十寿辰专辑、普式庚105年祭专辑、惠特曼翻译专辑等,此外还发表了鲁迅逝世五周年纪念、“九一七”十五周年纪念等专文。《诗创作》的作者广泛,有文化界领袖郭沫若、茅盾,有原现代派诗人戴望舒,原七月派诗人艾青、胡风、田间、绿原、邹荻帆等,以及延安解放区诗人何其芳、贺敬之、郭小川、厂民等,甚至还有国民政府高级将领冯玉祥。《诗创作》有自觉的“抗战诗歌美学”追求,其“抗战诗歌美学”是实践中的诗歌美学,出场路径是在“抗战”和“诗”的两条路径上展开的。《诗创作》的创刊、运营都是在“文协桂林分会”的影响下进行的,并与其他诗歌刊物有良好的合作关系,共同构建起“抗战诗歌共同体”。

一、《诗创作》“抗战诗歌美学”的出场路径

《诗创作》“抗战诗歌美学”是实践中的诗歌美学,其出场是在“抗战”和“诗”两条路径上展开的,两者统一于抗战实践中,它不仅是诗歌的“认识论”,也是诗歌的“实践论”。在诗歌的“认识论”上,它必然包含着对以往诗歌的清理、反思并与之对话,这种清理、反思并与之对话的对象是抗战以来的新诗、新文化运动以来的新诗,乃至可追溯到新诗产生之前的中国传统旧体诗,《诗创作》抗战诗歌美学着力于抗战进入“相持阶段”的诗歌“在场性”。

(一)《诗创作》创刊前后桂林的诗歌生态

第一,武汉、广州相继沦陷后,全国各地诗人汇聚桂林。处于大后方的桂林由国民党桂系控制,相对民主、开明。郭沫若、胡风、艾青、彭燕郊、黄宁婴、陈残云、芦荻、李育中、鸥外鸥、韩北屏、穆木天等抵达桂林,一时间“桂林文化城聚集了700多人的诗歌队伍”①,这为诗歌繁荣提供了可能。第二,抗战以来桂林已有众多的诗歌刊物,如《拾叶》(1938年创刊)、《顶点》(1939年创刊)、《诗》(1940年在桂林复刊),其他文艺报刊也常有诗作发表,如《抗战文艺》《文艺前哨》《文艺生活》《文艺杂志》《创作月刊》《文学报》《文学创作》《青年文艺》《人世间》《明日文艺》《艺丛》《大千》《文学杂志》《当代文艺》,以及《救亡日报》副刊“诗文学”、《力报》副刊“半月新诗”、《广西日报》副刊“南方”、《大公报》副刊“文艺”等,这为抗战诗歌的发表提供了阵地。“出現了无报不有诗、无刊不登诗的异常活跃的诗歌创作的崭新局面”②。第三,中华全国文艺界抗敌协会桂林分会的成立,为桂林文化发展起到催化作用。“1939年7月4日,桂林文艺工作者在南京饭店集会,成立了由艾芜、艾青、李文钊等二十三人组成的‘文协桂林分会筹备委员会”③。筹备会之后宣称:“桂林文艺工作者,为求抗战文艺运动更广泛地展开,为求创作与理论更进步,为求青年文艺工作者的培养,为求前方与后方,国内与国外文艺工作联系之密切,一致迫切地感到在这西南抗战中心的桂林,有成立文协分会的必要,现正积极筹备,期于最短时期内成立分会。”④10月2日,“文协”桂林分会宣布成立。这为凝聚桂林文化界力量共同抗日起到“联合战线”的作用。《诗创作》的社长李文钊,主编胡危舟、阳太阳、陈迩冬,都是中华文艺界抗敌协会桂林分会的成员,李文钊不仅参与了“文协”的筹建,还被推举为“文协”的领导人之一,胡危舟曾任“文协”理事,《诗创作》是“文协”桂林分会影响下的一份诗歌刊物,是抗战文艺运动的组成部分。

(二)《诗创作》“抗战诗歌美学”的出场路径选择

《诗创作》抗战诗歌美学具有强烈的时代“抗战性”。其代发刊词《诗底时代》可以看到“诗”对抗战介入的意图:

不错,我们的时代是动荡的。但,这正如苏联十月前后一样,并不妨碍诗人写诗,而且正适于孕育最伟大的革命诗人,使诗获到空前的发展。不是吗?在我们的时代里,屠杀和反抗,轰炸和建设,掠夺和生产,追逐和流亡,幻灭和希望,生和死,火和血,在前线,在后方,在每一个角落都矛盾着;但这些每一个激动的事变交织成的我们的现代的斗争的生活,不正给予我们的这时代的诗以更丰富的内容,更活跃的生命吗?什么时代蕴育过这么多的矛盾?什么时代变动得这么剧烈?假如我们承认诗原是产生于大众的,其后才由民间走进庙堂,则真正能把诗回复到大众来的当是这个时代。因为在这剧烈的民族解放的斗争里,大众已经起来创造他们自己的时代了。

朋友们,我们勇敢地,积极地,精密地努力创造吧,在这伟大的“诗底时代”!⑤

这篇由《诗创作》的社长李文钊所写的代发刊词,概括这个时代的特征是“动荡的”“矛盾着”的,其表现为充满“屠杀和反抗,轰炸和建设,掠夺和生产,追逐和流亡,幻灭和希望,生和死,火和血”等冲突,李文钊认为“时代”是“诗底时代”,“诗”是“剧烈的民族解放的斗争”里的“诗”。这个时代是“真正能把诗回复到大众来的”时代,并敏锐地把握到“大众已经起来,创造他们自己的时代了”,作为大众中的一分子、时代的代言人,诗人需要以诗的方式投身参与到时代运动中,并号召诗人“勇敢地,积极地,精密地努力创造吧,在这个伟大的‘诗底时代”。

胡危舟认为“诗人是警报钟的击打者,诗是一个为现实所需求的洪亮的声音”。凡是有碍诗歌“抗战精神”发扬的论调,在《诗创作》中都得到了及时批驳或澄清。而这些妨碍抗战的诗歌观点主要有两种倾向:一是不恰当地强调“诗与自然”的关系,二是对个人“才子气”的追求。《诗创作》对这两点都做出了严正的批评。在民族生死攸关之际,把诗人的关切引向“诗与自然”的关系,这在客观上有分散抗战注意力之嫌。《诗创作》第9期发表的《论诗八题》,其中第一题即《诗与自然》,作者吕亮耕认为:“诗与自然有着永远纠缠不清的血统关系,观察自然,描写自然,差不多成了古往今来每一个诗人诗生活实践中的必要课题,没有疑义,诗人必须向自然去讨教,向自然去亲热,才能美化他的诗篇,也唯有如此才能丰富他的诗生活。”讨论诗与自然的关系,只是吕亮耕“论诗八题”中的“一题”,其他的七题还有《诗的语言》《诗的素描》《诗的韵脚》等,可见作者的“诗论八题”是在谈作诗的技艺。如果不是在关乎民族生死存亡的全民抗战情势下,“诗与自然”的上述讨论自有其道理,本也无可厚非,但在抗战峻急情势之下,抛开“抗战”来讨论诗是不合时宜的。评论家林焕平敏锐地觉察到这一点,并给予揭露和批判,他指出现实对诗歌的要求:“我们现在需要描写抗战建国的实际生活的诗,我们现在需要歌唱中华儿女的英雄主义的诗。我们现在需要暴露敌人罪恶,汉奸丑态的诗。我们现在需要从今日豫示明天的诗。”⑥

有效介入抗战现实的诗歌必然具有“人民性”,而与人民性相对立的“才子气”,作为一种不良诗歌风气,在抗战进入相持阶段有所显现。胡危舟批评那些“才子底气质”,并指出“有一些你唱我和,应时应景的诗作,是充满着‘新才子的风度而傲慢地出现的,因为他们需要以这一风度来卖弄才情,和点缀单调、空虚与无聊的生活”⑦。作者发出这样的质问:“以自己孤芳的,苍白与破碎的知识分子的风貌,也能猎取‘人民诗人的桂冠么?”胡危舟主张“艺术”与“思想”二者融为一体,他既反对漠视抗战思想的“纯诗”,也反对无视诗歌技艺的“口号诗”。他写道:“有人说,‘宁可失败于艺术,却不要失败于思想。宁可服役于一个适合于这时代的善的观念,却不要妥协于艺术。在这一观念与艺术二元论的影响下,于是‘纯诗与‘口号诗各趋极端地嚣张起来。”⑧胡危舟反对割裂“思想”和“艺术”,只有把二者融为一体,把诗歌“艺术”融入抗战“思想”之中,使诗更有力量为抗战服务,才符合时代需要的“好诗”要求。

胡危舟非常重视诗歌的艺术探索,他对于“大批浮泛的概念的叫喊”不以为然,并反问道:“大批浮泛的概念的叫喊是抗战诗吗?可惜我们的美学里还没有篡入这种抗战美。”他主张建立起新的诗歌观念,他倡议:“让我们建设一个诗底新观念——今天的诗是新鲜的,年青的,乐观的,自由的,革命的,创造的,人民的,语言的,自然律的。”⑨胡危舟意识到诗的文字表面与诗的深层义理的同一与悖反,“诗底表面应该是人民底熟稔的动作,诗底背后应该有真理底推动力。”“诗,是真理底圆心与周围。”⑩胡危舟看重诗的文字表面背后的“诗哲学”,把诗与真理结合起来,扬弃诗歌文字表面的意义,直达“诗心”,这就使得诗从芜杂的“表象”提升到诗的真理性。在诗的真理性上,诗是一个有生命的自洽体,他举例说:“像人有着思考的脑子,有着透视事物的眼睛,有着发表意见的嘴巴,和有着需求永远跃进的脚一样,诗也有着这样的脑子,眼睛,嘴巴和脚。诗的存在,就是人类四肢五官的存在。”既然诗作为一个有生命的活体存在,那么以“浮泛的概念”强加在“诗”身上,阻滞了诗的生命力的发展,是不可取的,“抗战美学”是需要融化为“诗”的,为“诗”所接纳的“美学”,尊重“诗”的存在规律和结构法则才能行得通走得远。

胡危舟在考察了“诗”与“歌”区别的基础上,大胆地提出了新诗应该放弃对音律的追求这一观点,他声称:“主张放弃诗歌韵脚,以生长出诗的真正的内涵。”11他对“诗”与“歌”做了如下区分:“歌”是讲究音律的,“诗”只有放弃音律,才能摆脱一切束缚诗的形式,生长出属于自己的最恰当的“诗生命”形式。胡危舟把旧诗的衰颓归结为“靠外在的音节”“按谱而填字”,并认为古诗“再不能满足我们这一追求革新为生活命题的时代”。胡危舟对诗的“外在音节”的放弃,是对束缚新诗的外在形式的一种解放。

《诗创作》“抗战诗歌美学”是在特定的出场语境下,自己选择自己的出场路径,这既是时代的召唤,又是诗歌自身发展的内在需求,是抗战新阶段与中国新诗发展新情势的共同需要。

二、《诗创作》“抗战诗歌美学”的呈示形态

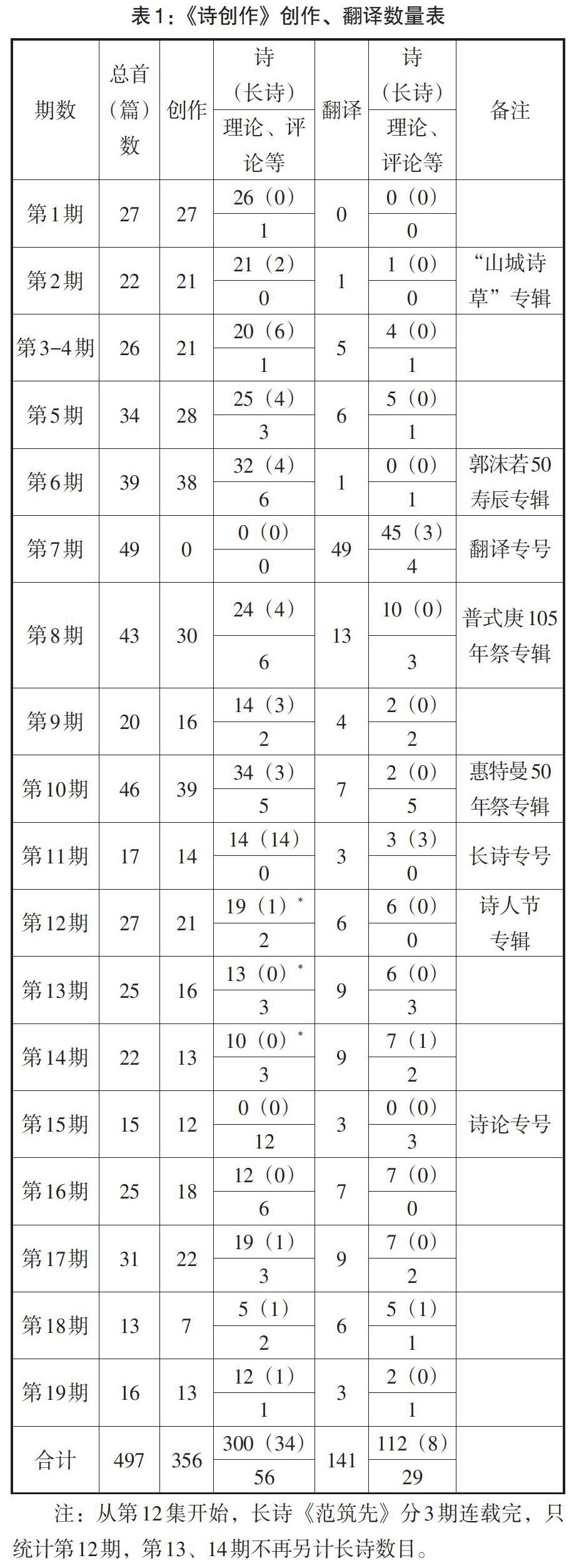

《诗创作》是抗战期间发表诗歌最多的刊物之一。其“抗战诗歌美学”渗透在刊物的选稿、编排上有三个特点:一是适应于时代需要的专号、专辑的出版;二是在长诗、翻译等方面对诗歌艺术的探索;三是重视刊物的封面、插图等可视元素。《诗创作》在出版的19期中,总共发表诗歌412首。其中创作300首,占全部诗歌的72.82%;翻译141首,占全部诗歌的27.18%。此外还发表了评论85篇,平均每期4.5篇。《诗创作》是抗战时期创作、翻译、评论并重的有特色的诗歌刊物。如表1所示:

表1:《诗创作》创作、翻译数量表

注:从第12集开始,长诗《范筑先》分3期连载完,只统计第12期,第13、14期不再另计长诗数目。

(一)《诗创作》专辑:时代热点的回应

《诗创作》本身产生于时代的抗战呼唤,它密切关注抗战进程,配合抗战重大事件,组织纪念专辑、刊发纪念文章。为“纪念鲁迅先生逝世五周年”,在第5期开篇刊载了《鲁迅氏的旧诗》,这是全国鲁迅纪念活动的一部分。在重庆,“文协”、中国文艺社等八个团体联合举办“鲁迅逝世五周年纪念晚会”,冯玉祥、郭沫若、曹靖华、孙伏园等各界名人出席。《诗创作》的鲁迅纪念活动是抗战文化活动中的一件大事,起到凝聚文化界力量,坚定抗战信心的作用。《诗创作》第6期组织了郭沫若先生五十寿辰专辑。在编辑说明中,胡危舟这样写道:“是给周作人之类想一想:难道離开北平比离开日本还困难吗?”诗歌专辑的编排也是一次诗歌行动,是诗歌介入现实的一种方式。

《诗创作》发表的冯玉祥先生的诗:《“九一七”十五周年纪念》,是《诗创作》对“九一八”事变的纪念,可以看作《诗创作》对“抗战现实”的基质底色的坚守,诗中写道:

抗倭四年半,

倭寇已经力衰疲,

我们更要振作精神,

团结到底,

奋斗!奋斗!

努力!努力!

为完成中国革命的全功,

为争取民族自由与独立!

踏着先烈的血迹前进,

最后胜利一定是我们的。

三十.九.一七

冯玉祥这首诗所标注的写作时间是1941年9月17日,是在“九一八”纪念日前夕所作,作者回忆了十五周年以来的艰苦抗战,号召“团结到底”“为民族独立与自由”而努力奋斗,鼓励大家“最后胜利一定是我们的”。

《诗创作》“纪念为真理而抗战的友邦苏联”,发表了《十月》《让影子向着光明狂舞吧》两首诗,以此彰显国内抗战的“真理性”“正义性”。苏德战争爆发以后,《诗创作》及时组织了“不准侵犯苏联”专辑,在这个专辑下总共刊登了五部作品,分别是:《中国诗歌界致苏联诗人及人民书》《列宁城的广播》《莫斯科依然雄壮地自豪地举着红旗》《援助苏联,扑灭纳粹》《不准侵犯苏联》。在《中国诗歌界致苏联诗人及人民书》中,把中国人民的抗战与苏联人民抗击德国的侵略联系起来,呼吁两国人民“手携手地打击人类中的丑类——那东方西方的野兽吧”。

对时局关注是《诗创作》始终坚持的做法,这自然为诗歌注入了强大的生命力,也是对作者的有效引导——关注时代精神、关注时代里的人的命运,这就有效地抵制了“诗歌八股”,每一件国内外与“抗战”相关的大事件,在《诗创作》中几乎都得到了回应,它也是以诗的形式介入抗战现实的。

(二)《诗创作》的艺术探索:“长诗”“译诗”与“诗论”

能否登载长诗是区别于专门诗刊与一般文艺报刊的标志之一,“长诗”的大量刊载是《诗创作》的一个特色。这显示了诗歌自身克服了抗戰初期“急就章”式的短制、粗糙的状况,开始注重诗歌艺术探索。《诗创作》总共刊载43首长诗,这些“长诗”一般在百行以上,最长的一首是由臧克家所写的《范筑先》,这首诗长达5000行,在《诗创作》上分3期才连载完。《诗创作》还出版了“长诗专号”(第11期),共刊登了长诗14首,包括艾青《赌博》、田间《她也要杀人》、陈迩冬《黑旗》、韩北屏《鹰之妻》等。胡危舟对长诗有一种自觉的态度,他说:“我们抱着这是自诗歌运动以来,一件大胆的新工作的尝试态度。”《诗创作》“长诗专号”就是一件“大胆的”“新工作的尝试”,在抗战诗歌史上有重要意义。

《诗创作》中这些长诗,从主题上看有以下三类:一是歌颂民族抗战的现代“英雄史诗”,如《范筑先》,这首诗是抗战诗歌中最长的“长诗”之一,作者后来回忆道:“我并没有把他当个英雄来写,而是当一个人来写的。……他为现实所决定,但他也把握了现实。”12二是记录抗战场景,长诗《正午》记述抗战队伍向前线挺进,表达了这支队伍钢铁般坚硬的抗战意志。三是从历史中寻找抗击侵略的英雄事迹,长诗《黑旗》就歌颂了历史上“黑旗军”的英雄精神和爱国情怀。这些“长诗”在每一期重点推出,增加了《诗创作》这本刊物的厚重和丰富,并在时代精神和艺术诗歌两方面,都发展了中国叙事诗的现实主义传统。

《诗创作》还有意提倡“译诗”,《诗创作》共发表译诗112首,占《诗创作》全部诗歌412首的27.18%。《诗创作》还专门组织了“翻译专号”,刊登了译自俄苏、美、英、法、日等国的诗,俄苏在国内革命与抗击法西斯侵略等方面与中国相似,因此对俄苏诗歌格外青睐,介绍得最多:普式庚(普希金)、马雅可夫斯基、莱蒙托夫、雪夫兼珂等多位诗人都被《诗创作》重点推介过。普式庚的《欧根·奥尼金》(第七章)被别林斯基誉为“俄罗斯生活的百科全书,并且是至高无上的民族性的作品”13。这首诗对抗战时期中国“民族性”的凝聚有很好的启发作用。雨果的《傍一八一三年在浮杨汀修道院所经过的事情》、B.洛西享的《大森林中的小站》、福斯太凡里的“苏联乔治亚史诗”《蒙虎皮的武士》,这些诗在思想性和艺术方面都可以为中国诗人提供借鉴,也为中国读者提供异域的诗歌养料。正如主编胡危舟所言:“在一切外文书刊将要绝迹的中国,‘翻译专号的意义,可能更大些。”14“翻译专号”的出版,为中国诗人与读者打开了一扇世界之窗。

“诗论”是《诗创作》的另一个特色,主编胡危舟非常重视诗论,他强调“自己的诗应该是自己的诗论”。《诗创作》几乎每期都刊登诗论,这些诗论的作者不仅有国内诗歌工作者,还有国外的诗人、诗歌评论家。在第15期诗论专号上,有胡风的《涉及诗学的若干问题》、茅盾的《〈诗论〉管窥》、力扬的《我们的收获与耕耘》、黄药眠的《论诗底美、诗底形象》等,以及詹姆孙女士的《二十世纪英美诗人论》、C·Day·Lewis 的《论讽刺诗》等。其他各期上重要诗论还有:胡风的《四年读诗小记》、艾青的《诗的形式》(3-4期)、钟敬文的《诗的话》(3-4期)、王亚平的《诗的感情》(10期)、徐迟的《〈朗诵手册〉选钞》(10期)等。在诗的主题、诗的情感、诗的形式、诗歌结构、诗歌语言方面,都做了深入细致的探讨,充实了“抗战诗歌美学”的内容,为抗战诗歌繁荣提供了理论支持。值得一提的是胡危舟的《新诗短话》,陆续分六次在《诗创作》上发表,作为刊物主编的胡危舟,他的《新诗短话》自然带有非常强的针对性,那就是针对大量的诗歌来稿而言的,因此他的这些诗论,更像是“改稿札记”,这既可以看作是《诗创作》刊物的“投稿指南”,也可以看作是读者的“诗歌导读”。

(三)《诗创作》的“诗—图”关系

《诗创作》非常重视装帧设计,邀请了余所亚、阳太阳、温涛、珂琪等当时著名的美术家担任封面设计或提供插图或插画等。作为《诗创作》另一位主编的阳太阳,不仅是一位诗人,更是一位当时有名的画家,他曾经是中国第一个重要的现代美术社团“决澜社”的成员,其画风洋溢着强烈的现代艺术气息,《诗创作》第12—14期封面即采用阳太阳的画作,画面是两只并肩的海鸟在波涛汹涌的海面上,勇敢飞翔、搏击风浪。画面充满力的动感和诗的象征。阳太阳的画作以其先锋性给《诗创作》带来视觉上的冲击力,带给抗战勇士同仇敌忾的鼓舞力量。余所亚、温涛、珂琪在漫画、木刻艺术上也颇负盛名。第15期上有温涛刻的《印·泰戈尔像》《美·休士像》;第16期有《英·裘莲蓓尔》《英·拜伦像》;第17期有《英·雪莱像》《俄·莱蒙托夫像》;第19期是珂琪刻的《波兰·史洛瓦基》等。第19期还专门请了梅一装帧设计,包括封面画在内,这一期共展示9幅图画。这些封面、插图是《诗创作》“抗战诗歌美学”在视觉上的呈现,与诗歌内容有很强的互文性。《诗创作》封面画、插图选用的木刻较多,木刻被视为“绘画上的现实主义的一种艺术运动”15。这使《诗创作》在美观的同时,又不失其沉郁顿挫的力量,这让读者直观地感受到诗歌所描绘的抗战氛围,大大提升了《诗创作》的可读性,也扩大了《诗创作》的传播和影响。

三、《诗创作》与“抗战诗歌共同体”

《诗创作》创刊之际,“七月诗派”阵地《七月》已经停刊,而重庆、延安的诗歌刊物因其政治意识形态的鲜明,互相难以兼容,在这种情势下《诗创作》已经不再仅仅是一个诗歌刊物,在某种程度上它还相当于一个全国性的诗歌组织。《诗创作》克服难以想象的困难,做到出刊“不脱不误”,成为全国诗歌界的一面旗帜,是“抗战诗歌共同体”中的重要环节。

(一)《诗创作》与作者、读者的关系

在“作者—编者—读者”之间,围绕着《诗创作》月刊,建立起了一个“抗战诗歌共同体”,《诗创作》第2期《编后杂笔》鲜明地表达了这种“诗歌共同体”的自觉意识,这里写道:

敬礼!向那些行方未名的诗歌工作者!

敬礼!向全国爱护我们的作者与读者!

最敬礼!向今天——祖国的七月!

《编后杂笔》分别用三个“敬礼”,分别向“诗歌工作者”“爱护我们的作者与读者”“今天——祖国的七月”表达敬意,尤其是对“今天——祖国的七月”使用的“最敬禮!”。“七月”即全民抗战的代名词,是统领“诗歌工作者”“爱护我们的作者与读者”的最高精神。这不仅表明了编者对当时抗战神圣性的“崇敬”,而且更重要的是编者以其神性的劳动,建立起了统一于“抗战”的“诗歌共同体”。

《诗创作》非常关心作者,主编胡危舟在刊物创办之初物质上极端困难的情势下,采取“稿费不定制”,即对于急需稿费的作者发给稿费,其余则不支付稿费。经营稍一好转,马上就对全部作者发放稿费,而且“优稿优酬”。在物价飞涨的情况下,不断提高稿酬:“诗每行两角至五角,文每千字十二元。”即便是这样,胡危舟仍然担心诗人们的生活,他在《编后杂笔》中写道:“但不知道区区的大饼钱,对诗人能够饱腹多久呢!”这体现了编者对于诗人的同情和具体的帮助。

《诗创作》中的《编后杂笔》栏目,是刊物的编者与作者、读者的对话,它是“编者—作者—读者”沟通交流的一个公共空间。《编后杂笔》的内容大体上有四方面:一是编者的说明、声明。如开本式样的更改、定价的提高。此外还有对抄袭侵权、用稿态度的声明。《诗创作》坚持“好稿主义”:“不论作者的有名无名,熟悉或否,也不管投稿人写来了千言的长信(如果是指示我们的意见,当然欢迎)或托编者的朋友介绍,一律都只能感激他们的好意,而不当的发表与否的标准。”二是编者向作者、读者的致歉,如邮途耽搁、发表推迟等,甚至封面设计因印刷困难彩色改单色,也会向设计者致歉。三是约稿和预告。对长诗专号、评论专号都利用《编后杂笔》提前约稿。对重要内容提前刊登预告。如对翻译专号、郭沫若五十寿辰专辑的预告,这使读者对下期内容有一个了解,也能激发读者的阅读期待。四是“怀念和慰问”。在太平洋战争爆发以后,《诗创作》“向港,沪,以及南洋一带的诗歌同志与文化界朋友,致最深的怀念和慰问,并盼早日脱险!”这些编后语,每一篇的末尾都有一个署名:“(舟)”,这都是编辑胡危舟亲自所写,这不仅体现了文责自负的精神,还有一种朋友之间谈天式的温婉,为《诗创作》营造了“抗战诗歌”的精神空间。

(二)《诗创作》与其他刊物的共生关系

《诗创作》与其他诗歌刊物、文艺刊物保持着良好的合作关系,经常为其他诗歌刊物、文艺刊物发布目录、登载诗坛信息。有许多诗歌刊物的主编、编辑本身就是《诗创作》的作者,共同参与了“抗战诗歌美学”文艺运动,促进“抗战诗歌共同体”的发展。

在桂林复刊的《诗》“想通过诗刊来帮助抗战,来推动抗战诗歌的发展”,就属于《诗创作》的“兄弟刊物”,它的编辑婴子、周为、胡明树以及后来参与编辑工作的韩北屏、鸥外鸥、洪遒都是《诗创作》的重要作者。《文艺生活》的编辑司马文森、《文艺杂志》的编辑端木蕻良、《人间世》编辑周钢鸣、《半月文艺》编辑张煌、《诗丛》主编晏明、菲北、《诗垦地》主编曾卓、邹荻帆、姚奔等,以及延安《晋察冀文艺》编辑田间等,都是《诗创作》的重要作者,这也是《诗创作》与这些文艺期刊保持着良好关系的明证。

《诗创作》还连续几期为胡风编辑的“七月诗丛”做“预告”,不仅为已出的诗集《向太阳》《为祖国而歌》做广告,还对即将出版或正在排印的《旗》《给战斗者》《无弦琴》《我是初来的》《为着未来的日子》等每本诗集,作了介绍、说明和评价,比如对排印中的《给战斗者》这样介绍:“战争以来的作者短诗底选集。共分五辑,说明了作者斗争生活底发展,战斗情结底发展。通过这,我们能亲切地从一个角度上感受到人民大众底精神觉醒底状态和路向。”对即将印刷的以及尚在编辑中的诗集也直接给出了诗集名字、作者以及编辑状态,如“《队长骑马去了》……天蓝,即出”,甚至还没有想好题目的诗集,也以“题未定、编中”为说明做了预告。这些广告与《诗创作》上所登载的诗有很强的互文性,而“七月诗丛”的很多作者,本身就是《诗创作》的作者。

结语

《诗创作》是抗战时期国内影响力最大的诗歌刊物之一,积极参与了抗战文化建设以及诗歌艺术的探索,在抗战诗歌创作、翻译、评论方面都有突出的贡献。其组织讨论了一些重要的诗歌美学话题,给全国诗人、读者开阔了视野,“抗战诗歌美学”校正了新诗自诞生以来的欧化倾向,在抗战现实与读者现实的制约下,中国新诗大众化问题,也得到了根本的解决。《诗创作》在诗歌发展中的使命意识,即立于“诗歌前沿”,并保持诗歌探索的“先锋性”。在物质条件极端匮乏与敌人疯狂的轰炸中,“不误不脱”完成19期的出版、发行,销量达“数万”,得到了当时全国诗歌界的认可。这样一份有重要影响的诗歌刊物,由于兵燹战祸,当年刊物存世极少,即使是中国国家数字图书馆目前也只收录了第1-17期,缺第18、第19期。就已经收录的这17期来看,也是纸质差,透字模糊,难以辨识,给研究者带来很大困难。致使《诗创作》的相关研究成果较为少见。更有甚者,一些现代文学期刊目录汇编连《诗创作》的目录都没能收全。《诗创作》是整个抗战诗歌进程中不可或缺的重要一环,其“抗战诗歌美学”的新探索有重要的历史意义,不应该长久地被学术界忽视甚至遗忘。

【注释】

①②黄绍清:《略抗战时期桂林文化城的诗歌创作》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)1994年第2期。

③张红:《“文协”桂林分会与桂林抗战文化运动》,《广西大学学报》2004年第1期。

④《成立文协桂林分会宣言》,《救亡日报》1939年7月9日。

⑦⑧⑨⑩15胡危舟:《新诗短话》(续二),《诗创作》第15期。

⑤李文钊:《诗底时代》,《诗创作》第1期。

⑥林焕平:《论诗与自然及其他》,《诗创作》第11期。

11臧克家:《〈古树的花朵〉的写作》,见《臧克家全集》第12卷,时代文艺出版社,2002,第5页。

12易漱泉、曹让庭、王远泽等选编:《外国文学评论选》上册,湖南人民出版社,1982,第387页。

13胡危舟:《编后杂记》,《诗创作》第6期。

14李桦:《木刻运动三十年》,《新华日报》1943年10月16日。

(张厚刚,广西师范大学文学院中国语言文学博士后流动站、聊城大学文学院)