GIS产品精益工位化装配工艺分析

申健 牛剑春 许思佳

摘 要:GIS国外厂家目前对产品装配工艺的研究较多,目前已经形成合理的工位布局和工位器具配合。国内厂商由于产能较大,受场地限制,多未形成工位化布局,面对日趋增加的成本压力,提高产品质量及生产效率势在必行。因此,本文研究了传统工位的精益化装配工艺,设计出综合型装配装置,初步形成了精益工位,使生产节拍、产品质量均得到监督控制,节约了装配场地,提高了生产效率及产品质量。

关键词:GIS;精益工位化;综合型装置

中图分类号:TN929.53 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)22-0069-03

Analysis of Lean Workplace Assembly Technology for GIS Products

SHEN Jian NIU Jianchun XU Sijia

Abstract: GIS foreign manufacturers currently have a lot of research on product assembly process, and have formed a reasonable work space layout and station equipment cooperation. Due to the large production capacity, domestic manufacturers are limited by the site, and many have not formed a station layout. In the face of increasing cost pressures, it is imperative to improve product quality and production efficiency. Therefore, this paper studied the lean assembly process of traditional workstations, designed a comprehensive assembly device, and initially formed a lean station, which enabled the production cycle and product quality to be supervised and controlled, saving assembly space, improving production efficiency and product quality.

Keywords: GIS;lean station;integrated device

现阶段,GIS国外生产厂家主要有ABB、东芝、三菱、日立、西门子和阿尔斯通等,国内生产厂家有西开、新东北电气和泰开等。GIS产品生产环境要求较高,各间隔装配差异化,各工序生产周期较长,加上装配过程需要调整,导致目前产品生产过程普遍采用人工生产[1]。国外厂家如ABB、西门子、阿尔斯通等对产品装配工艺研究较多,目前已经形成自己的生产流程,通过合理的工位布局及工位器具的配合,装配效率和装配质量得到了极大的保障。但是,国内厂商产能较大,受场地等因素限制,多未形成工位化布局,仍采用粗放式生产模式,此状况急需改变,以满足日趋增加的成本压力,提高产品质量及生产效率。

工位是生产过程最基本的生产单元,要在工位上安排人员、设备、原料和工具进行生产装配。同时,要根据装配项目布置工位现场,安排工作成员和人数[2]。工位现场由工具及工具料架、零件及零件料架、工作设备、电源插口、水杯架等组成。随着工业化的发展,工位的作用越来越凸现,成为工业生产线的基本生产单元。而精益工位是精益生产的基本理念,在正常生产环境下,下游活动将其需求传给上游活动。例如,装配工位将其需求传给物料输送部门。这个原则同时也适用于精益工位,作业员在需要时准时获得零件和装配工具。初看起来,精益工位同传统工位类似,实际上它们完全不同。例如,精益工位要求动作浪费减到最少,它包括在装配一个产品时任何不必要的时间和作业。过度扭曲、不舒适的拿取、不必要的走动,都属于动作浪费。

在传统生产过程中,大多数工位都被设计成方便物料运送者,而不是增加价值的作业员。精益工位注重那些对作业员而言关键的问题,如安全、人体工效、容易获取零件和快速找到工具等。精益工位会将装配所需的所有物料放在作业员的手边。作业员甚至不用看就可以拿取工具和零件。精益工位必须以节拍时间为中心。最精益的工位可以适应变化的任务,可以很快地被重组,可以通过不受限制的重新布置来获得最大的灵活性。

1 GIS产品装配工艺

1.1 装配单元划分

GIS产品主要由断路器单元、电流互感器单元、隔离接地单元和母线单元等组成。目前,800kV GIS各单元均为独立生产制造后现场组合安装。

1.2 装配工艺方法

一是零部件清洗前检查,主要为了保证零部件外观质量良好,如密封面无磕碰划伤、镀银面无腐蚀起泡、导体屏蔽表面无金属丝残留等,确保零部件满足清洗后的使用要求,避免不合格零部件流入清洗工序而导致返工。二是零部件清洗,主要是为了保证零件的洁净度,确保零部件表面、内腔、内孔油脂和杂质清除干净,使装配时的组件无水、无尘、无油,装配过程无异物残留,目前主要通过人工有机溶剂清洗及超声波清洗两种方式清除油污等杂质。三是装配,通过工位器具。按照特殊装配工艺过程,将零部件通过螺栓、铆压等方式组装起来,形成装配独立分装单元,最后再总装到筒体内部,形成独立装配单元。四是调整及检测,各装配单元组装后,要对产品装配后的状态进行检测,设置调整工位,对装配组件进行调整,如隔离开关对中状态确认,使用对中工装调整后,检具检测对中,测量其运动扭矩值。五是总装形成封闭氣室单元,充入SF6气体,进行机械特性试验、气密性试验、微水测量、电性能试验后,完成出厂外观检查,包装形成运输单元。

2 GIS精益工位化装配

2.1 主要设计原则

根据GIS个性化、小批量、高精度等生产特点,精益装配工位应按照零部件配餐管理、装配内容及生产节拍来制定,一般综合采用直线形、树形和环形等布置方式。要明确产量,结合生产场地布置方式,核算生产节拍,从自动化或半自动化装配流程方式入手,考虑零部件配餐管理、物流转运、零部件布置、装配平台及工器具装置、组件转运和总装调试等环节,结合各工序生产节拍,合理布置匹配关系。

2.2 800kV隔离接地开关精益工位化装配

2.2.1 零部件数量管理。根据装配结构,对分装单元零部件进行统计梳理,按照装配单元通过线棒材料拼装的零部件转运小车,较大的零部件直接摆放在线棒车上,小零部件通过定置刻槽零部件塑料模板,清洗后放置在塑料模板上,烘干间烘干后,整体转运到装配工位;对于不需要清洗的零部件,直接通过线棒车转运到装配工位;对于标准件通过线边存放的方式,放置在装配工位旁,随用随取。

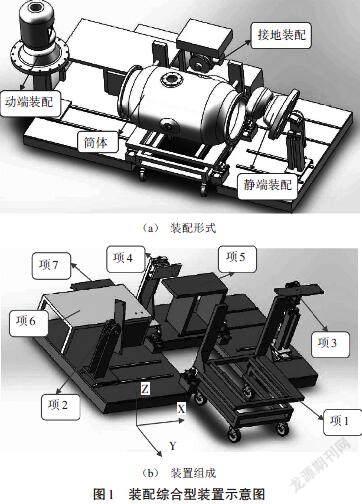

2.2.2 装配综合型装置。根据装配工艺节拍及产品装配特点,该综合型装置可以实现隔离开关动端装配、静端装配、接地开关传动装配、总装装配和对中调试检测,总装后通过装置小车实现转运,同时开展机械试验,进行电性能试验对接,试验后转运至包装,全过程使用。其间通过电动翻转、电动调节对接,減少装配人员反复吊装环节,提高对中精度及效率,保证产品装配质量。如图1所示,本装置由8部分组成,项1~项7均与支撑底架连接固定。

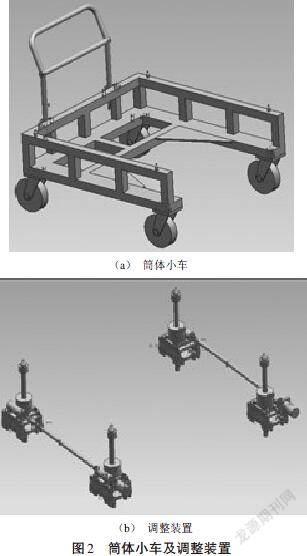

项1筒体支撑小车可单独使用,通过筒体侧面螺纹孔固定筒体,随筒体一起清洗、烘干后转运;与支撑底架对接后,使用底架处可调支撑将小车上部精确定位,并升至合适高度,小车下部轮架退出;支撑底架处筒体支撑可移动筒体沿[Y]轴、[Z]轴方向移动,便于筒体与动静端对接装配。筒体小车及调整装置如图2所示。

项2动端支撑与支撑底架使用导轨连接,使用柔性吊将动端盆式绝缘子吊至动端支撑上端,与其紧固连接,再装配动端触座,装配完成后,可90°翻转后与[X]轴平行,沿导轨移动项2动端支撑完成动端装配、静端和接地传动对中及与筒体的对接,动端支撑可360°旋转。

项3静端支撑与支撑底架使用导轨连接,使用柔性吊将静端盆式绝缘子吊至静端支撑上端,与其紧固连接,再装配静端其余零部件,装配完成后,可90°翻转后与[X]轴平行,沿导轨移动项3静端支撑完成静端装配、动端对中及与筒体的对接,静端支撑可沿[Y]轴、[Z]轴方向位移,可360°旋转。

项4接地传动支撑与支撑底架使用导轨连接,可沿[X]轴、[Y]轴、[Z]轴方向位移,移动项4与项5接地装配平台上的接地装配对接,然后沿导轨移动项4与动端对中,与筒体对接。

项5接地装配平台与支撑底架使用导轨连接,可沿[X]轴方向位移,接地装配分装工作在该平台上完成;项6动端触座装配平台与支撑底架使用螺栓连接,平台上有定位装置,便于动端触座分装配及与动触头装配连接;项7脚踏平台一端放置在支撑底架上,另一端悬空,靠项6支撑,动端触座与动端盆子装配时,可沿[Y]轴方向将项7抽出,装配人员站在项7上部开展作业,用完归位,不影响项2移动。

隔离开关全部装配完成后,调低底架处筒体支撑,将隔离开关整体沿[X]轴方向旋转90°至产品实际运行姿态,再调高底架筒体支撑至小车上部支架处,松开动静端支撑与产品之间的连接,将小车下部轮架推入,调节筒体支撑缓慢落到轮架上,使用筒体支撑小车将隔离开关整体推出支撑底架,装配完成。

3 结论

通过GIS精益工位化装配工艺布局及实施,每个小工序节拍均得到控制,避免了大工序控制节拍偏差较大的情况,提高了装配效率,减少装配过程中的搬运、转运环节,降低了劳动强度,节省了装配场地,大大降低了生产制造成本。

参考文献:

[1]王保刚,申健.GIS产品自动化装配工艺浅谈[J].河南科技,2013(15):90-91.

[2]杰弗里.装配自动化与产品设计[M].北京:机械工业出版社,2009.