关于“新绘画”[1]的一些思考

何桂彦

“新绘画”是近年艺术界热衷讨论的话题[2]。之所以引起广泛的关注,一方面,在于绘画领域不断涌现出新的艺术家、新的绘画倾向;另一方面,关于绘画的认知与审美趣味也在不断变化,譬如,有的艺术家追求“坏画”,有的追求“非绘画”,有的主张“反绘画”。当然,对于绘画,人们的理解与阐释角度也是多样的,既可以作为一种技术表达,作为一种视觉认知手段,作为一种图像生产方式,也可以理解为一种权力话语、一种视觉知识系统。因此,对于新绘画中的“新”,关键仍取决于所设定的艺术史上下文,以及所持有的判断标准。“新”既可以体现在形式、语言、风格等方面,也可以表现为对既有的绘画标准与知识系统的背离与突破。

什么样的绘画可以看作是“新绘画”呢?首先,它应该是当代绘画,是在当代艺术的文化与知识系统孕育而生的;第二,它有明确的方法意识,有特定的艺术史语境与内在逻辑;第三,在对既有的创作范式与方法的批判、质疑的同时,需要呈现出新的审美趣味。换言之,当代绘画孕育了“新绘画”,但“新绘画”又需要对当代绘画及其系统保持同步的批判。

形成这种特点与中国当代绘画的发展进程与艺术史情境是息息相关的。事实上,今天的架上艺术家至少面对双重的参照系,一个是西方的,一个是中国本土的,而且,它们在时间与空间上是错位的。如果说西方的现代绘画从19世纪中期到20世纪60年代有一个线性发展的轨迹,那么,中国的当代绘画,或者说20世纪80年代以来的绘画,同样有线性发展所构成的谱系。譬如,80年代初,当代绘画的起步,在于背离僵化的社会主义现实主义,摆脱艺术的工具性,追求个性解放与语言独立。“新潮美术”期间,当代绘画一直隐藏着两种前卫艺术的逻辑:一种是社会学的前卫,一种是美学的前卫。“重要的不是艺术”、“艺术需要大灵魂”属于前者,而“纯化语言”、“追求艺术本体的独立”则属于后一个范畴。并且,两种前卫曾有一个相似的目标——与由体制、学院、意识形态等所推崇、所塑造的绘画标准拉开距离。从这个角度讲,80年代的当代绘画(批评界过去将这个阶段的绘画称为“现代绘画”)能从一个侧面,反映那个时代思想解放、个性自由的文化特征。进入90年代,中国当代绘画发生了急剧的转变,面对着新的问题:新现实主义的回归、流行文化与消费文化的冲击、后殖民话语设置的陷阱,以及全球化语境中的中国身份;就艺术本体范畴而言,突出的特点是在图像转向的背景下,语言的波普化、图像的符号化、空间的平面化问题。2000年以来,中国当代绘画的线性发展逻辑逐渐失效,历时性的推进让位于多元化的发展。同时,在策展人制度、超级画廊、博览会等新的艺术机制与系统下,当代绘画呈现出完全不同的发展境况。2008-2010年应该是当代绘画,甚至是整个中国当代艺术发展的一个转折期。这个阶段的艺术与文化征候,是告别潮流、告别革命,同时,在“去政治化”的氛围下,大部分艺术家开始拥抱市场、拥抱资本。如果说1978-2008年之间的当代绘画已经形成了自身的谱系与相对稳定的价值系统,那么,2010年以来,这个谱系与价值标准开始遭遇到前所未有的反思与质疑。

从这个角度理解,“新绘画”是当代绘画2010年之后寻求变革的产物。以此为前提,绘画领域的“重新实验”将成为可能。一方面,当代艺术的内涵与外延业已发生变化。20世纪80、90年代,当代艺术的本质特征是它的民间、边缘、前卫与反叛性。但是,90年代末期以来,这种前卫与反叛开始遭到各种机会主义、犬儒主义、功利主义的剥落与吞噬。另一方面,90年代以来中国当代艺术“墙外开花墙内香”的生效方式也发生了逆转。进入2000年以后,尤其是在“中国崛起”与2008年北京奥运会的背景之下,20世纪90年代东欧解体、苏联巨变,以及1989到1992年中国社会结构的变化所形成的政治与文化情景已烟消云散。对于90年代以来那些支持中国当代艺术的西方藏家、美术馆、艺术机构来说,他们的态度与认识也有了根本性的变化。因为他们认识到,中国的当代艺术、中国的前卫艺术家的身份也发生了蜕变。于是,新的历史境遇需要呼唤更新的當代艺术;就绘画领域而言,“新绘画”成为一种发展趋势。

如前文所言,“新绘画”中的“新”既可以体现为艺术家对绘画本体的思考,也可以源于对中国当代绘画的反思。就前者而言,艺术家既可以从风格、形式、语言、肌理、媒介性、平面性等十分具体的点切入,也可以立足于对既有的绘画系统、创作范式、审美惯性等进行反思。就后者来说,主要体现为:艺术家需要对1980-2008年中国当代绘画的意义生效方式与艺术策略进行检审。虽然说当代绘画的意义生效有多种来源与路径,但最为核心的方式之一,是来自于二元对立的话语。比如说,在20世纪80年代,当代艺术和当代绘画的生效大多遵从的是民间VS官方、前卫VS保守、边缘VS主流、现代VS学院的逻辑,90年代则以本土化VS全球化、东方VS西方、文化保守主义VS后殖民等模式展开。不难发现,这里隐藏着双重的反思视角:一个是如何线性地、历时性地看待当代绘画的发展,进而反思其中的问题;另一个是共时性的、系统性的,也就是说,把当代艺术或当代绘画作为一个有内部结构的意义系统来理解。打个比方,假设这个系统由ABCDE五个部分组成,A的意义的显现,并不是A自身可以证明的;相反,它需要依靠B和C所形成的张力,或者D和E的存在来说明自身的不可替代性。

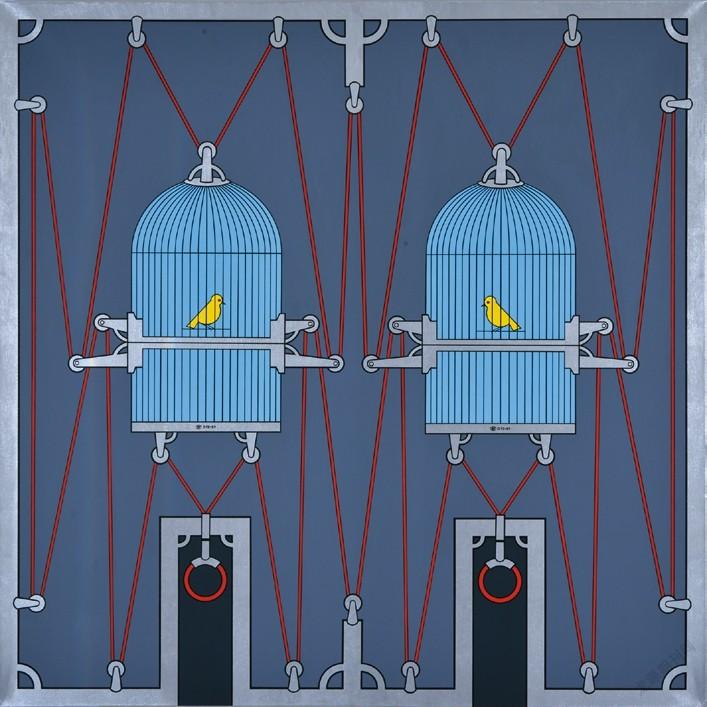

有必要说明的是:在某一个阶段或特殊的历史时期,当代绘画内部的各种力量也处于博弈与拉锯的状态。譬如说,“新潮美术”时期,虽然“重要的不是艺术”、“时代需要大灵魂”与“纯化语言”都是当时绘画所要追求的方向,但最终仍然是“大灵魂”占了上风。因为在当时的许多批评家看来,强调艺术的时代使命、呼唤启蒙,远远比现代主义意义上的语言建设重要。特别是在20世纪90年代,当代绘画内部蕴涵的前卫意识也是丰富的,而且有时也是充满矛盾的。譬如,有的注重社会学叙事,于是侧重于对社会境遇的关注,注重对意识形态话语的批判,代表性的是“新生代”和“政治波普”。有的注重美学的前卫性,于是追求语言的内部批判,亦即是说,完全通过语言、修辞、审美趣味来呈现绘画不可替代的价值。这种创作倾向在90年代王兴伟、王音、张恩利等艺术家的创作中体现得比较突出。有的追求绘画的观念表达。绘画的观念变革可以追溯到80年代中后期,比如现代水墨领域中的谷文达、杨诘昌、王川等,“北方艺术群体”中的王广义、舒群等等。应该说,观念绘画经过了30多年的发展,已经成为中国当代绘画的一个重要组成部分。在本次展览中,王鲁炎、方少华就是观念绘画领域的代表性艺术家。虽然当代绘画在不同的维度均可以凸显某种前卫性;但是,在不同的发展阶段,其主导方向却有巨大的差异。同时,内部的博弈与拉锯所形成的张力,一方面为当代绘画带来了活力,另一方面也使得这个系统始终处于不断修正与完善的状态。

表面看,在当代艺术系统内部一些较为脆弱的地方,“新绘画”不断去寻求突破,但更为内在的原因,是经历了2008-2010年这个阶段,当代艺术界形成了一种共识,那就是需要对1978-2008年之间当代艺术形成的创作范式、价值标准,以及整个意义系统进行再反思。就绘画而言,“新绘画”意义的生效首先取决于作品与此前的绘画系统形成了怎样的关系——补充还是修正?质疑还是颠覆?两者之间有一种裂痕,还是互为补充?更重要的是:这种逻辑的背后似乎也隐藏着另一种风险,因为它势必会削弱艺术家赋予作品意义的权力。

西方现代主义以来,一种主导性的叙事逻辑是以创作主体的原创、个性、天才、精英意识等话语建立起来的。在这个意义上,现代主义的神话其实就是艺术家的神话,抑或是白人男性中心主义的神话。它预设了一个不可逾越的前提,那就是唯有艺术家才能赋予作品意义。经历了“新潮美术”的洗礼,这种现代主义的美学观念在中国已深入人心。但是,如果以结构、系统化的方式看待中国当代绘画的发展,我们会发现,绘画系统自身就具有强大的意义生产能力。这种理解自然会对艺术家提出更高的要求:不仅要创作出好的作品,更重要的是要为作品构筑一个意义生效的语境。换言之,作品意义生效的艺术史上下文变得愈加重要。如此一来,“新绘画”不再是一个单纯的绘画行为,从一开始就具有了知识生产的意味。

從这个逻辑出发,近年来出现的各种现象,如“坏画”、“非绘画”,以及那些追求“反绘画”的观念性绘画就不难理解了。事实上,对于大多数艺术家来说,画一幅所谓的“好画”容易,把画画“坏”难;做加法容易,减法反而难;为画画注入意义容易,让它变简单却并不轻松;跟随流行的趣味容易,有个人的审美判断就艰难;追求结果容易,将过程作为目的就具有挑战性。为什么会如此呢?因为当你成为一名艺术家之前,既有的绘画系统、既有的标准与范式是先于你而存在的。同时,你的视觉训练、惯性表达,乃至审美趣味等因素也都会集体无意识地让你认识到有一种所谓正确的绘画观念。对于大部分艺术家来说,在创作之初就已经预设了当代绘画的创作范式、价值标准,抑或说审美趣味。然而,“新绘画”的价值不仅要与主流的官方绘画、学院化的创作拉开距离,而且置身于当代绘画的系统,还需要对当代绘画中那些流行的、符号化的、充满庸俗社会学的绘画模式保持警惕。

当然,这里还涉及另一个问题,那就是趣味。没有语境的界定,趣味是很难说清的。自古以来,趣味就有身份、阶层、圈子、阶级,甚至南北之分。同样,官方与民间、学院与非学院、集体与个人在趣味上都有差异。趣味不仅仅只涉及审美,还具有意识形态性。很显然,趣味有自己的历史,自然也有主流与边缘之分。就当代绘画来说,在不同的时间与阶段,趣味也处于一种流变的状态,更为重要的是,趣味也是被建构起来的。譬如说,“伤痕绘画”与“乡土绘画”的崛起,抛开批判现实主义的倾向,最根本的特点,是提供了一种完全不同于“红光亮”的视觉与审美经验。这种绘画趣味来源于对日常的、微观的、充满细节的生活的重新发现。同样,20世纪90年代的“政治波普”与“玩世现实主义”呈现出完全不同于“新潮美术”中宏大的、现代主义叙事的审美感受。这个阶段,绘画领域的一个重要变化,就是现代主义风格让位于图像化的表达。当然,我们并不能先入为主地认为“新绘画”呈现为几种代表性的审美趣味。恰好相反,“新绘画”的本质,是与流行的、主流的审美趣味始终保持疏离。当然,比较尴尬的地方在于:一个阶段和一个时期的绘画,其审美趣味的改变是无法预计的,充满了不确定性。然而,对于那些致力于“新绘画”探索的艺术家来说,改变既有的绘画认知尤其是创作方法论是至关重要的。换言之,审美趣味源于认知与方法的改变。

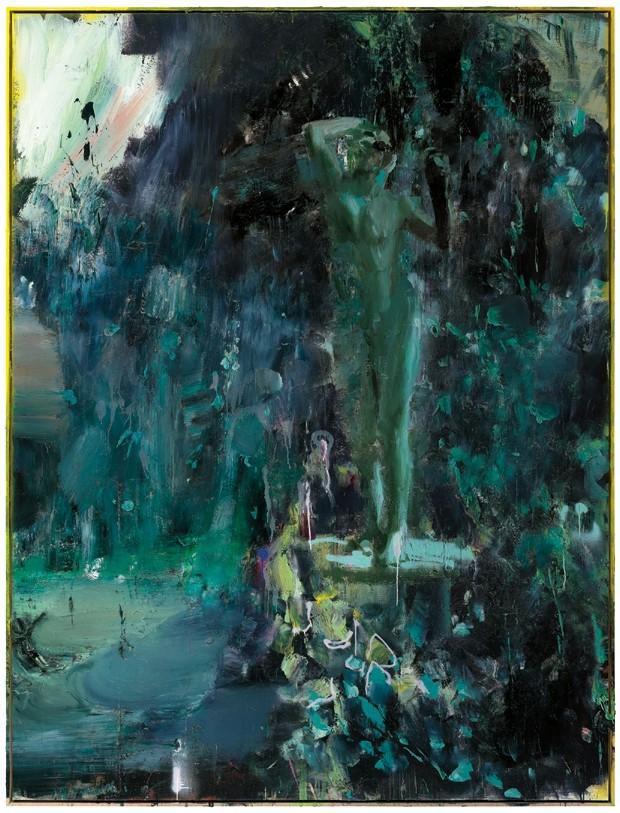

例如,在本次展览中,杨茂源的绘画源于不断对语言进行编码,图像的拆解与笔触的延伸为作品注入了观念性。段建宇的绘画的最大特点是强调作品的叙事性,但是,这种叙事性是个人化的、片段的、时空错乱的,而且,现实与想象、本土与西方、高雅与世俗味始终融汇在一起。在这种审美趣味中,既有对民间的、传统的、本土的视觉与绘画资源的转换,又充满了当下现实的生存智慧与生活气息。谢南星的作品有很强的互文性,涉及对西方绘画史中一些经典图像或图式的挪用与修正。在图像、文本、观众的观看之间,艺术家提供了多重的线索,但同时也有意识地设置了一些障碍。在他的作品面前,人们的审美期待往往是落空的。韦嘉的绘画实质具有“反绘画”特征,一方面是将日常的、熟悉的视觉景观陌生化;另一方面,在语言与修辞的表达中,艺术家始终使其与学院的、流行的绘画趣味拉开距离。

虽然说“新绘画”脱胎于当代绘画,并且是基于对当代绘画既有的范式与标准的反思;但是,这并不意味着“新绘画”就可以一劳永逸地固定下来,仅仅体现在几种创作倾向中。如果立足于当代绘画所形成的谱系,不难发现,所谓的“新”也只是相对的。悖论在于:一旦“新绘画”有了自己的范式,那么,自然也就会走向陈旧。尽管如此,对于2010年以来的当代绘画来说,“新绘画”最为可贵的价值在于:艺术家们以开放的态度,不断对既有的认知与绘画谱系所进行的反思与推进。

注释:

[1] 2018年9月,四川美术学院之空间举办了“新绘画的面向与趣味”展览,参展艺术家有:段建宇、方少华、王音、王兴伟、王鲁炎、韦嘉、谢南星、杨茂源。9月16日,尹丹、蓝庆伟、王志亮、沙鑫、宋康、王鹏杰等批评家与艺术史学者参加了学术研讨会。

[2] 2007年以来,批评家吕澎、朱朱、漆澜等曾就“新绘画”这个概念策划过多个当代绘画展,在他们的评论文章中,对“新绘画”的历史、边界、自身特点进行了深入的讨论。