浅说敦煌壁画

“敦煌”,最早见于汉初张骞出使西域后的记载,地处河西走廊西端,是古代中原通往西域的咽喉。汉王朝在河西地区设置敦煌郡,敦煌进入休养生息、和平发展的时期。此时,佛教已从西域传入中国,在敦煌逐渐出现了寺院和佛经译场,充满了异域色彩。十六国以后战乱不息、生灵涂炭,残酷的社会现实为佛教传播发展提供土壤,佛教的因果报应、生死轮回之说对社会有极大的吸引力,也受到统治者倡导,于是兴建寺院、开凿洞窟之风日盛。

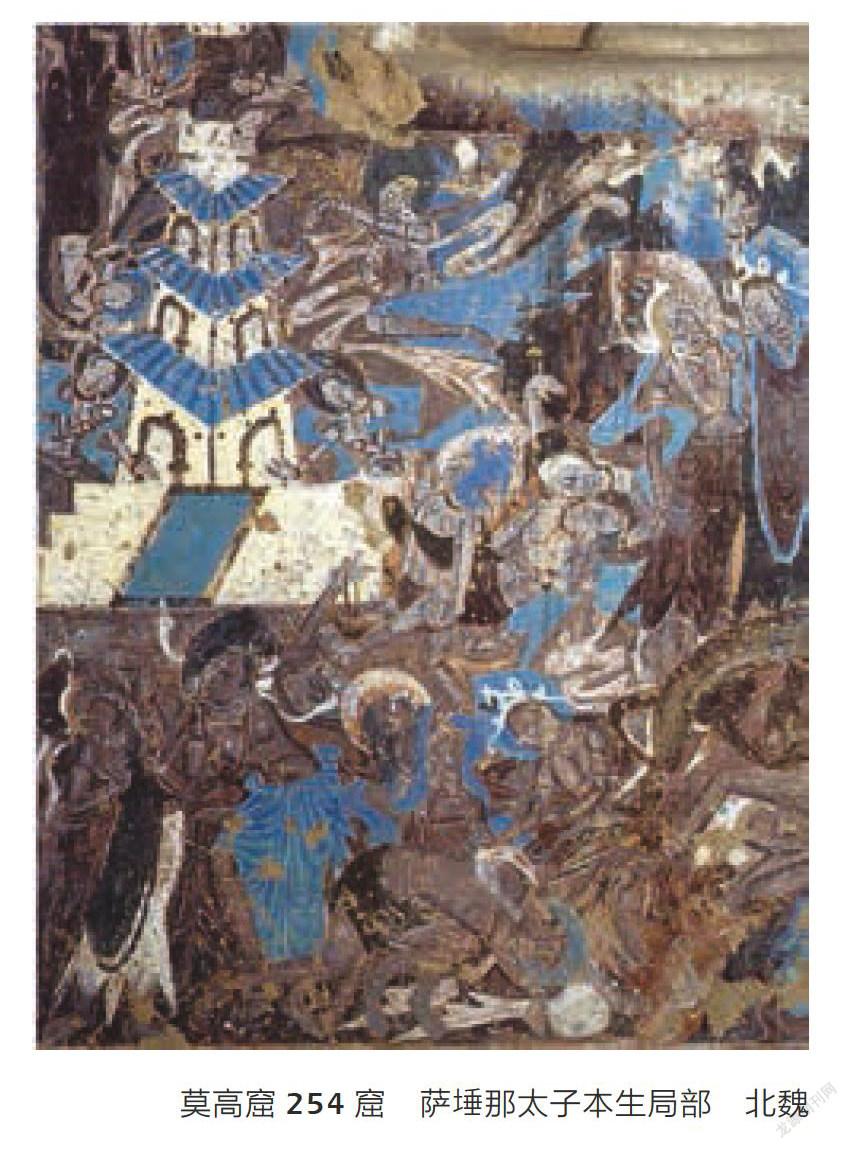

约前秦建元二年(366年),一位名叫乐傅的敦煌当地僧人经行至鸣沙山,在此地开凿洞窟。自此,形成了现存的自十六国至明清,历朝历代不断修建而成的莫高窟。南北朝时期,中原混战,佛教宣扬苦海轮回、忍辱苦修以期来世的思想为身处苦难中的民众所接受,因此壁画中盛行佛本生、因缘故事画,表现释迦前世因缘故事,突出仁义、施舍等思想,宣扬忍让、牺牲的悲剧精神,如275窟(北凉)《尸毗王本生》、254窟(北魏)《萨捶那太子本生》、257窟(北魏)《九色鹿本生》《须达多太子本生》等。隋唐时期国力强盛、经济繁荣,敦煌壁画开始出现独特的经变画样式并取代了早期佛本生故事的主体地位,壁画创作也由表现叙事性故事为主转变为表现人物形象、场景为主,描绘净土极乐场景,场面盛大、人物众多、宫苑楼榭绘制精巧,色彩瑰丽典雅,对宗教人物形象的创造充满了现实生活气息,到处是花树楼台和歌舞伎乐,具有极高的艺术水平,如《西方净土变》《维摩诘经变》《劳度叉斗圣变》等。此外,表现敦煌历史人物和供养人的画像逐渐占据窟内醒目的位置,如《张议潮出行图》等。自五代宋以后,由于敦煌地区文化交流日趋匮乏、世俗趣味上升、画院技艺介入等原因,敦煌壁画总体上逐渐走向颓势。

敦煌艺术的特点是以表现人物为中心,这方面与希腊相似,但二者的表现方式和观感存在显著的区别,希腊人像着重表现静谧、实在的人物体积。而敦煌的人像多是处在扭转、飞腾的舞蹈姿态中,衣物随着舞姿波动、飘荡、缠绕,脚下的莲座似流动的水波,无不传达者“天衣飞扬,满壁风动”的乐舞气息和“飞动”的形象之美。敦煌地处丝绸之路的咽喉,经济文化繁荣,融汇了匈奴、回鹘、蒙古等少数民族的音乐和舞蹈,促进了敦煌地区形成深厚的音乐、舞蹈等文化积淀,加之佛教文化来到东土带来了印度和西域文化的欢歌笑语,与中华文化本土的乐舞精神达成一致。以华夏礼乐文化为基础,汇集了中原音乐、西域歌舞戏、印度歌舞以及佛教音乐等,形成了敦煌地区独特而灿烂的乐舞文化。

据统计,敦煌莫高窟有壁画的500余窟中,几乎窟窟都有伎乐,壁壁都有乐舞。音乐洞窟240余个,乐伎3520身,乐队490组,壁画上的乐器种类繁多,仅琵琶就多达50余种样式,如初唐220窟《药师经变》等。上至十六国下至清代,在千余年间不断演绎着独特而鲜活的乐舞形象,这充分说明了敦煌石窟乐舞形象之繁盛。

相较于莫高窟壁画中的音乐图像,莫高窟壁画中的舞蹈形象更加丰富,莫高窟壁画中的乐舞形象主要分为佛教乐舞形象和世俗乐舞形象两大类,前者表现天国的美境和极乐世界,后者表现人间的景象和世俗场景。敦煌壁画中的乐舞场面多是隋唐宫廷宴乐场面的真实写照;通过选取典型的舞蹈动作,描绘人体S形曲线的造型美,灵动传神并富于变化,塑造了如飞天伎乐、反弹琵琶、观音菩萨等经典形象。“飞天伎乐”在北凉至北周以前尚带有浓郁的西域风格,仅肢体摆动,无飞扬的衣纹和飘带,形体呈笨拙的“U”形。自唐代开始汉化明显,线条趋于流畅,男性转变成女性,肢体逐渐灵动,衣带飘飞,尽显女性人物的婀娜,具有“吴带当风”的气韵,如唐代329窟飞天伎乐。“飞天”在敦煌壁画中频繁出现,几乎已经成为敦煌文化艺术的标志性符号。“飞动”从本质上应和着动感的生命节奏,成为华夏艺术的美学特征之一,是“乐舞精神”的直观显现。“反弹琵琶”女性形象丰腴美艳,神情专注,左足踏地,右足微微翘起,左手高扬按弦,右手反手拨弦,充满韵律和动感,好似唐代宫廷中活泼绝美的舞伎,如唐代112窟反弹琵琶。

线条是中国画的根本,同时也是敦煌艺术的主要表现手段。中国的书法、绘画都趋向飞舞,甚至在庄严的建筑中也运用“飞檐”体现飞动的美感。从绘画艺术语言来看,“飞动”走势的情调贯穿于敦煌壁画的笔墨趣味之间,由于把形体化为飞动的线条,着重于线条的生命力和运动感,因此使得画面带有舞蹈的意味。敦煌壁画中线条直接继承了六朝古风,与草书一样“笔法飞跃劲秀”,因此才会出现“天衣飞扬,满壁风动”的“飞动”之美, “天衣”无翼而飞所依托的飘带本身就是线条,诸如刚劲厚重的“铁线描”、舒展流动的“兰叶描”、春蚕吐丝似的“高古游丝描”、落笔沉凝而线条挺拔的“钉头鼠尾描”等等。运笔的轻重、虚实、缓急、弱强、顿挫、转折如同音乐旋律一般是中国各类造型艺术的灵魂,也正是线条赋予了敦煌艺术以灵感。

敦煌壁画从形象到造型語言无不体现出动感和奔放的美,形象、线条、色彩联合成流畅而飞动的旋律,富有音乐意味和舞蹈精神。通过对敦煌壁画中乐舞图像的欣赏,我们得以领略深厚的文明积累造就了开放的气度和博大的胸怀,古人博采众长并创造性地消化和改造外来文化,摆脱了传统礼教的束缚,驰骋于艺术的想象和创造。

——兼谈杜甫诗歌的审美追求