宋人悬画琐记

方忆 付国静

悬画,即悬挂书画,为我们所熟知的宋人四般闲事“烧香点茶,挂画插花”之一。挂画,是指借助某些道具和手段悬挂绘画作品向世人展示的一种行为方式。宋人“挂画”与当今的家居挂画或一般室内场所的书画悬挂之目的有相同之处,即装飾与欣赏。然而除去这两种意图,宋人“挂画”的行为方式,又有更为复杂的地方,这其中可以看出书画收藏之盛,也可以看出以画装饰的普及,同时也包含着以书画作品室内装饰、绘画品鉴的理论和技巧,诸如如何择画、挂画,挂画的道具,挂画的位置,与书画的陈设搭配等等。文献与图像资料的结合是我们释读宋人“挂画”行为的最佳途径,或许能让我们从中了解到其中的细微末节。

一、书画室内装饰的市民化倾向

在宋人的许多文人笔记中都写道,当时京城的店铺及茶肆、茶坊中有“张挂名画,装点门面”的习俗。如《东京梦华录》卷3“宋家生药铺,铺中两壁,皆李成所画山水”。《都城纪胜》“大茶坊”条有: “大茶坊张挂名人书画,在京师只熟食店挂画,所以消遗久待也。今茶坊皆然。”《梦梁录》卷16“茶肆”中也载茶肆如“汴京熟食店,张挂名画”,以此“勾引观者,留连食客。今杭城茶肆亦如之,插四时画,挂名人画,装点店面”。由此可知,店铺所悬书画并非一般人的作品,俱为名家之作。但这些所谓名家究竟真的是如李成(919 - 967)般来头如此之大的前朝名画家吗?这一点,值得推敲。

北宋刘道醇在《圣朝名画评>(又称《宋朝名画评》)中称李成之山水画可列“神品”,同时记载了景祐年间(1034 - 1037)李成之孙宥为开封府尹,花重金命相国寺僧慧明购成之画, “归者如市,故成之迹于今少有”之说,另有时人评,得益于李成绘画的有三人,即许道宁、李宗成和翟院深,尤其是翟院深的作品, “以其风韵相近不能辨”; 《宣和画谱>中也载有类似的事,言“自成殁后名益盛,其画益难得,故学成者皆模仿成所画峰峦泉石,至于刻画图记名字等,庶可乱真,可以欺世”。且《东京梦华录》所记大多是宋徽宗崇宁至宣和间(1102 - 1125)北宋都城东京汴梁的情况,而此时市面上李成的画作早已重金难求。由此,文中所记生药铺内两壁皆悬挂李成之作品不可信,画作当为后人学仿所作。此外,据米芾(1051 - 1107)在《画史》中品鉴当朝绘画时云“今人画亦不足深论,赵昌、王友、镡餐辈,得之可遮壁,无不为少。程坦、崔白、侯封、马贲、张自芳之流,皆能汗壁,茶坊酒店可与周越仲翼草书同挂,不入吾曹议论”,由此,当朝名人的书画作品再有名气,也不一定被同朝、同道人赏识,米芾虽“颠狂”,但此条却为我们提供了当时茶坊酒店等所挂书画大约有哪类名家的信息。大抵店家所挂名画多为炫耀和抬高店铺的身价,真假自不可辨,无论是前朝名家还是当朝名流的名头足够响亮即可。 “挂画”多为吸引招揽顾客的一种方式,并非为了鉴赏所需。

《都城纪胜》及《梦梁录》中还提及为官府贵家举办盛大红白喜事宴会时承担供役、租赁业务的“四司六局”。其中有专门从事“陈设书画”的司局,如掌管软装饰品的“帐设司”中收藏有“书画”,而提供室内装饰和清洁服务的“排办局”,则负责“挂画”。《梦粱录》中的“闲人”篇,更将当时专门出入官府人家从事插花、挂画等杂事之人称之为“一等手作人”。可见,悬挂书画之普及。 “挂画”本身亦成为一些重要活动时装饰空间的必备道具。“四司六局”所藏书画是重复于不同的宴会场所被反复悬挂利用的,而“挂画”等杂事足以成为一种可谋生的新兴职业。由于“挂画”需求的旺盛,也带动了民间装裱业的发展,如《梦梁录》卷13“团行”条中就载有“裱褙作”, “铺席”条中则有“朝天门里大石版朱家裱褙铺”。可见,“挂画”已成为当时一般人群的日常需求,这其中也包含着人们的审美诉求。

正如某些研究者指出,城镇经济的繁荣,带动了城市商业化的发展,也在一定程度上促动了人们追求生活及审美意识的提高。加之,宋代市民文化的兴起,士大夫、文人阶级的壮大以及整个社会趋于文人化的倾向,士文化多向市井生活渗透,于是在市井居室中也流行起附庸风雅,并以书画进行装饰的做法。

二、文人悬画及书画之收藏品鉴

与文人有关悬挂书画并欣赏把玩的记载,目前可见最早的文字记载于《晋书·卫恒传》的《四体书势> -卷,文中提到东汉书法家梁鹊的作品被魏武帝悬挂在帐中,“是以今者多有鹄手迹,魏武帝悬着帐中,及以钉壁玩之”。唐人张彦远《历代名画记》卷2《论鉴识收藏购求阅玩》则提到,东晋时期的桓玄观赏法书时“每出法书,辄令洗手。人家要置于一平安床褥,拂拭舒展现之,大卷轴宜造一架,观则悬之”。至宋,有关文人展卷观览书画的记载增多,然而多记录观后所感,具体如何观展、如何悬挂书画,记者只寥寥数人。北宋郭若虚《图画见闻志》卷6“近事”“玉画叉”云:宋初宰相张文懿(964 - 1049)不但喜书画,藏画颇丰,而且特别爱护他的收藏,“每张画,必先施帟幕,画叉以白玉为之”。这里明确提到“挂画”所用之道具“画叉”,而且是极其讲究的“玉”质。

1.米芾绘画收藏品鉴及悬画理论

宋代书画大家米芾的收藏品鉴令人叹为观止。他在《画史》中言,家中藏有晋、唐古帖千轴,然而均陆续被他用于交换散去百轴,但“晋画必可保”。他自认与晋物有缘, “命所居为‘宝晋斋’”。米芾对厅堂之中挂哪类画,挂画时作品之间如何搭配,乃至所挂作品尺幅的大小也有议论。他在讨论“唐画”以及“五代国朝”作品时提到: “凡收画必先收唐希雅、徐熙等雪图,巨然或范宽山水图,齐整相对者装堂遍壁,乃于其上悬挂名笔绢素大小可相当成对者,又渐渐挂无对者。盖古画大小不齐,铺挂不端正。若晋笔,须第二重挂,唐笔为衬乃可挂也。”画作“装堂遍壁”,甚至“第二重挂”,是一种使厅堂墙面呈满铺状的挂画方式。这与中国传统木构建筑的营造空间息息相关。由于房屋的室内梁架为可见式,间与间的相隔仅以板壁为之,室内墙面高敞空旷,挂画在为欣赏的同时也有填补墙壁空白的作用。

米芾在挂画时还充分考虑到古画尺幅大小不一的情况,从成对到无对,让墙面挂画层次错落,赋予韵律。而风格相近、尺幅近似的作品多两两对挂,可以互为对应参考着观赏,如唐希雅、徐熙等雪图,巨然或范宽山水图相对而挂。两两相对的挂画法在文献中也多次出现,如前文提及“生药铺”李成之山水画;北宋韩拙《山水纯全集》中亦有“偶一日于‘赐书堂’,东挂李成,西挂范宽”的记载,后文接着谈到先观李成山水画的评价,次观范宽山水画的评价。据此,画风类似而两两相对的挂画法,也出于鉴赏的考虑。那么,有“晋笔”,以“唐笔”衬的挂画法,也是出于此理由。

米芾不但在自己的书斋中悬挂晋唐古画品赏,也挂自己的作品观之。他本人不喜作大画,以为李成、关仝的画俗气。曾自画《支许王谢于山水间行》,“自挂斋室”,“因信笔之作,多烟云掩映,树石不取细,意似便已”。于是,“知音求者只作三尺橫挂,三尺轴惟宝晋斋中挂双幅成对,长不过三尺,檩出不及椅所映,人行过肩汗不著”。文中提到的“横挂”也称“横批”,被南宋的赵希鹊认为“始于米氏父子,非古制也”。对于书斋中自我欣赏的作品,米芾在画幅尺度、装裱尺寸上都有严格的控制和美学要求,这正是出于对室内空间符合实际需要的考量。

2.《洞天清绿》中的悬画理论

宋人对“挂画”行为的总结见于赵希鹄《洞天清録》“古画辨”。其中专门设有“挂画”条, “择画之名笔,一室止可三四轴,观玩三五日,别易名笔。则诸轴皆见风日,决不蒸湿。又轮次挂之,则不惹尘埃。时易一二家,则看之不厌。然须得谨愿子弟,或使令一人细意卷舒,出纳之日,用马尾或丝拂轻拂画面,切不可用棕拂。室中切不可焚沉香、降真、脑子,有油多烟之香,唯宜蓬莱、甲笺耳。窗牖必油纸糊,户常垂帘。一画前必设一小案,以护之。案上勿设障画之物,止宜香炉、琴砚。极暑则室中必蒸热,不宜挂壁。大寒于室中渐著少火,令如二月天气候挂之不妨。然遇夜,必入匣,恐冻损。”寥寥几笔,将挂画之择笔、数量、时间长短、目的、陈设以及各种注意事项等都囊括其中。

土人择画必名笔,何为名笔?赵希鹄认为鉴赏绘画“当以目见者为准”,评判名笔的标准“人物顾盼语言,花果迎风带露,飞禽走兽精神逼真,山水林泉清润幽旷,屋庐深邃,桥彴往来,山脚入水澄明,水源来历分晓”。他以为只要画中“有此数端,虽不知名,定为妙手”。这与米芾对绘画品评的基准,有所不同。

赵希鹄以为一室挂画不宜多,至多三四,而且观玩三五日就要换一批名笔。原因何在?挂画的目的观玩是一,其次也是为了藏画的保养,不使其潮湿发霉,且要经常轮换挂画,如此不会让画沾上灰尘,也不易产生审美疲劳。挂画、卷画都有专人负责的,此人必须是谨慎细致之人;然后还专门写了拂去画面灰尘之工具,必须是轻柔质地的马尾或丝拂;对于与挂画匹配的室内陈设布置也多有讲究,其目的主要还是为了保护画作,从焚香、糊窗、垂帘、置物,甚至于挂画、观画的气候条件,都有详细说明。可谓挂画美学之行为指南。赵希鹄的挂画理论对明清文人有直接或间接的指导意义,后世的文震亨、屠隆、高濂等提出挂画或悬画的要旨虽内容更加完备,但与此关联密切。

值得一提的是,正如前文所言,文人“挂画”多出于鉴赏之目的,而“挂画”与书画装裱之关联,也十分明确。因为书画装裱关系到书画的保养与收藏,只有书画的装裱技术发展到一定程度, “挂画”鉴赏才能成为文人之日常。文人装裱之讲究,唐宋文献中就有所体现,如张彦远《历代名画记》中专门有“论装背褾轴”,米芾《画史》《书史》中强调古画重装的技巧与时机,周密在《齐东野语》中有“绍兴御府书画式”的记载等等。在宋代各类画论、画评中也常见到“图轴” “卷轴”记载与描述,如郭若虚《图画见闻志》中有此类描述和记录多达十余处以上。装裱技艺的发展使得“挂画”变得日益普及,并逐渐与屏风画一起在当时的室内装饰中平分秋色。

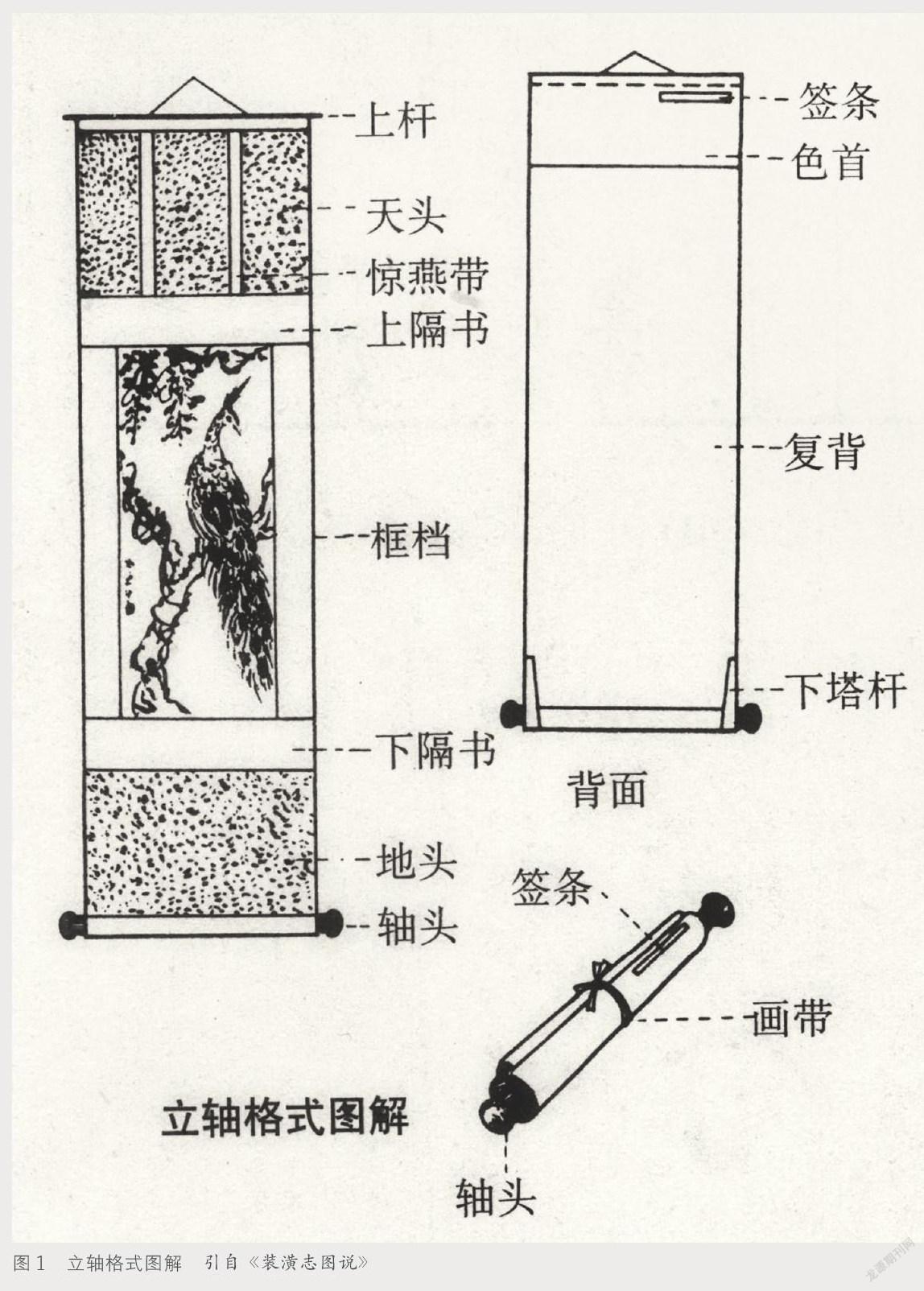

三、图像资料中的“挂画”信息

以上梳理可见,宋代“挂画”现象之普及,文人挂画的品鉴之风,择品书画的标准因人而异,以及书画装裱技术的发展与此现象普及的关联。但如何借助道具挂画?用哪些工具挂画?郭若虚提到“玉画叉”究竟为何模样?我们则可通过同时代的图像资料进一步探究(图1)。

1.几则宋画及其相关信息

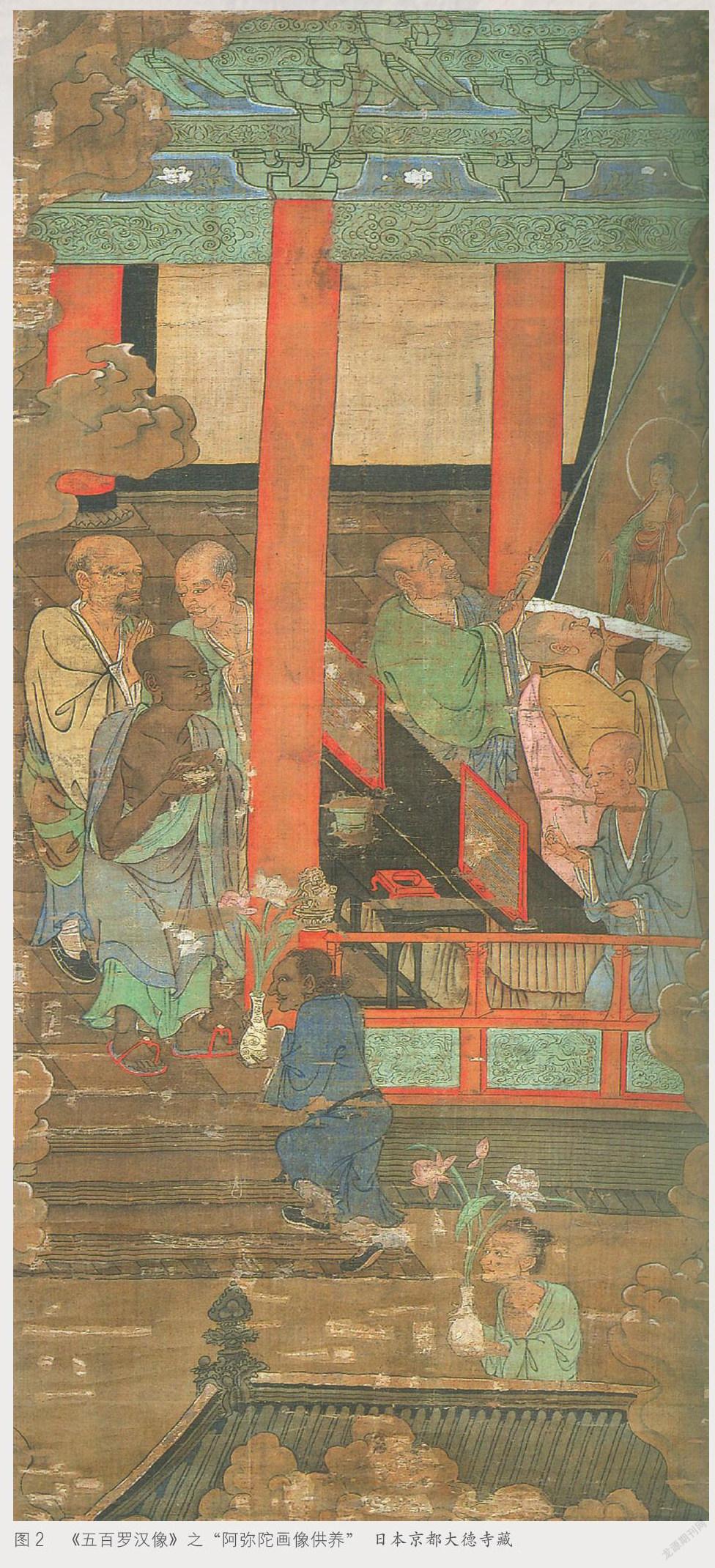

日本京都大德寺所藏《五百罗汉像》之“阿弥陀画像供养”(图2),反映了寺院在佛事活动中悬挂佛像卷轴供养的情景。虽只有局部挂画的描绘,但还是可知如下信息:图中一僧人正双手高举一根长杆,做挂画状,长杆的顶部被隐去,看不见具体构造。此长杆应为挂画之道具画叉,阿弥陀佛像是一幅装裱好的立轴(也称挂轴),最上端用来悬挂的绳线以及上部的天杆(上杆)、天头部分被遮挡不可视,画心两边有框档,下半部的地头、轴头被一僧人轻托着卷起,似正准备缓缓放下。从图中可见,此画轴似贴壁而挂,悬于厅堂梁架之下。明代计成《园冶·屋宇》“图式”中提到过一“七架酱架式”,即“不用脊柱,便于挂画,或朝南北,屋傍可朝东西之法”。明式建筑与宋式建筑的营造虽有所不同,但其室内具体悬挂绘画的位置或许可作为参考(图3)。

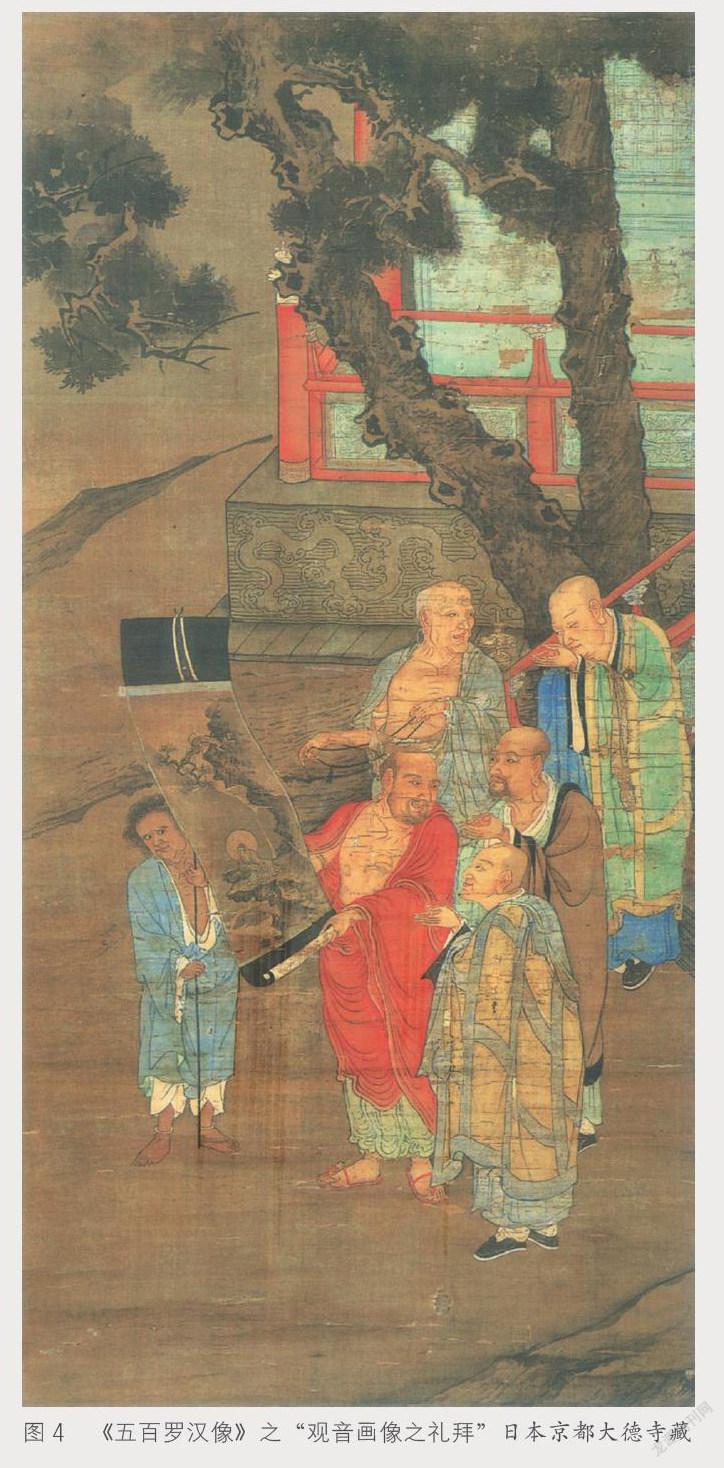

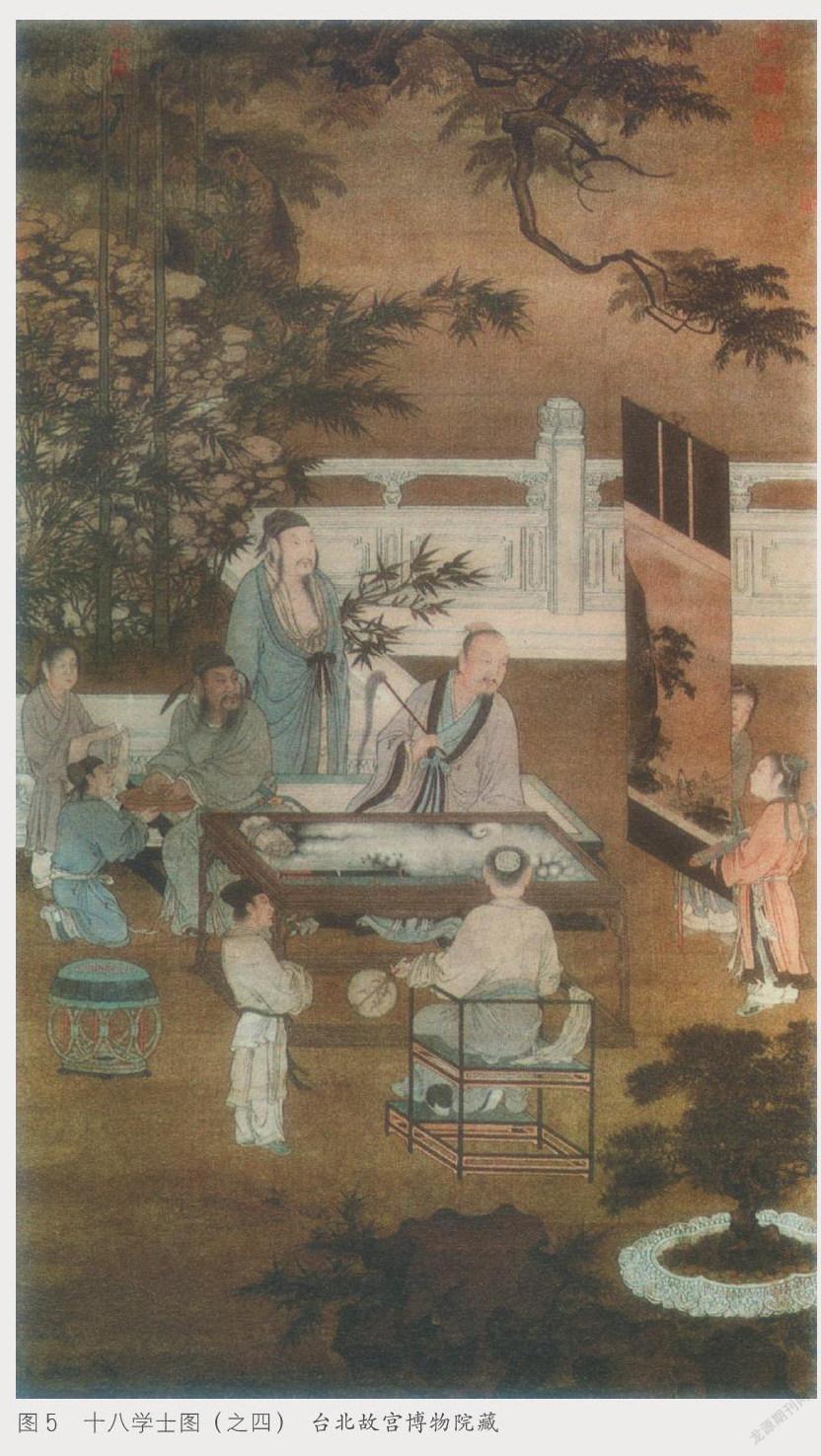

京都大德寺所藏《五百罗汉像》中还有一幅“观音画像之礼拜”(图4)。图中一童子手持画叉,画叉的顶端呈“U”形,勾住悬挂的绳线,其下有两个飘带状的丝绦,被称为“惊燕”(又称经带)。清人梁绍壬《两般秋雨童随笔>卷7“惊燕”条:“凡画轴制裱既成,以纸二条附于上,若垂带然,名日惊燕。其纸条古人不粘,因恐燕泥点污,故使因风飞动以恐之也。”从记载中可见书画装裱中“惊燕”之变迁。此外,图中还可见画轴之天杆(上杆)、天头(旧称上引首)、幅面、隔水(又称隔书),地头(旧称下引首)、轴杆、轴头等,但画心两边无框档,似较为古制的装裱方式,装潢形制基本完备。此挂轴是悬于室外空间观看礼拜之用,是临时悬挂书画的一种形式。悬于室外空间观看书画的绘画作品,在宋及以后均可见,这些绘画多为描绘文人雅集时的场景。如反映“琴棋书画”题材的《十八学士图》之四(台北故宫博物院藏)(图5)及《琴棋书画》图卷之“画”(图6)。从图中可见挂轴的装裱形式发生了变化,最明显的是两条“惊燕”已从飘带状的丝绦转变为“纸二条”,但以画叉挑悬线绳的悬挂方式未变。过去引用此《十八学士图》的人多以为是南宋刘松年的作品,从图中挂轴的装裱方式来看,时代明显较晚,但不排除此类题材以宋代作品为粉本的可能性。

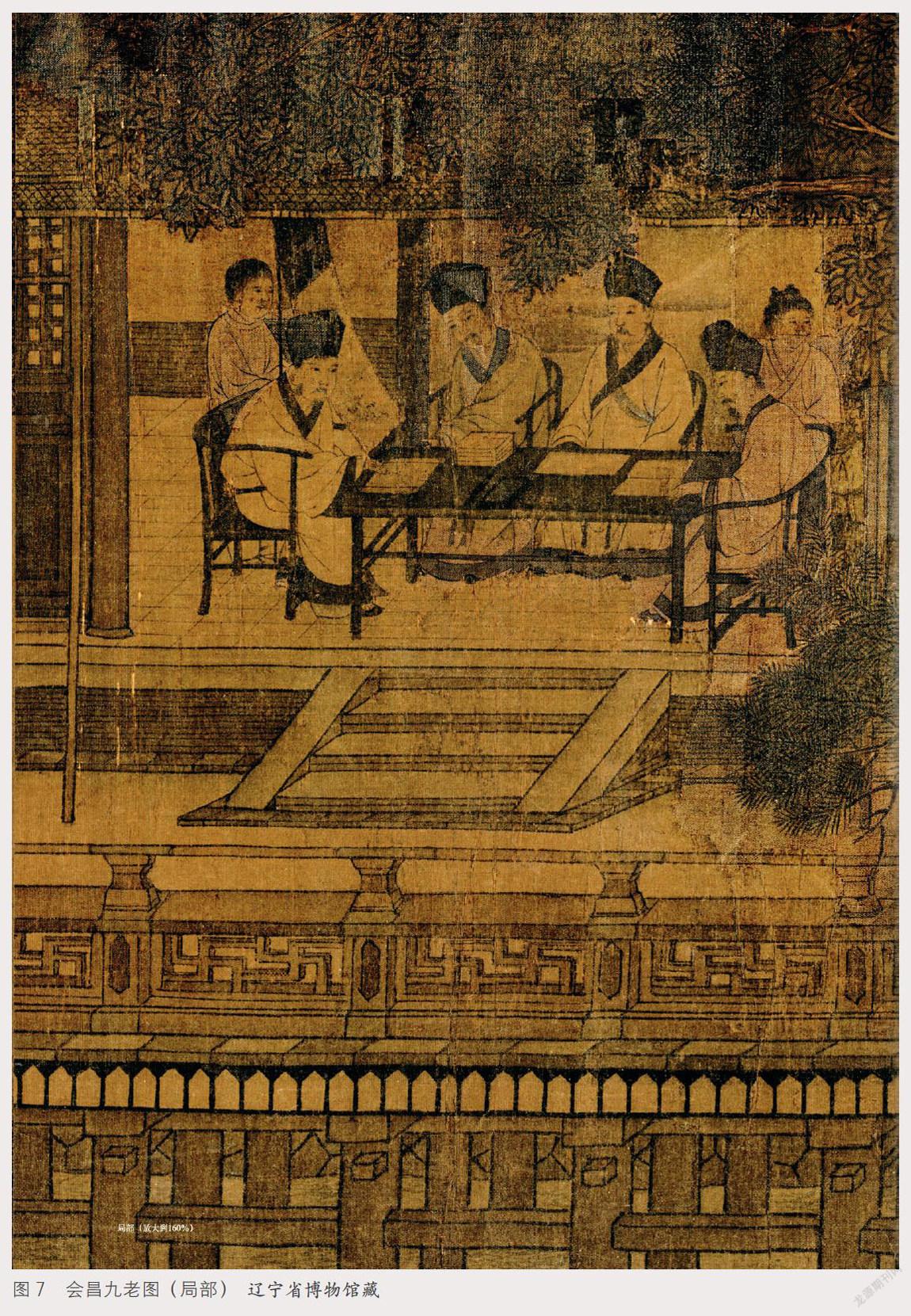

在室内以画叉挑悬线绳悬挂画轴的方式可见《会昌九老图卷》(图7)。图中是以“琴模书画”的连续画面的方式,展现唐会昌五年(845)白居易居洛阳香山时与友人的“尚齿”之会。画中可见一童子举一画叉,叉端悬挂一卷轴,卷轴的装裱较为简单。宋人在室内悬挂绘画还可见《人物图>(图8),此图的人物画挂轴悬置于一屏风画上,红色挂钩之结构清晰可见,挂绳、惊燕、卷轴描绘细致,为典型的“宣和裱”(也称宋式裱),上为天头,中有惊燕二条,左右两侧框档,中间接本幅,下为地头、轴杆,露出红色轴头。宋时,以传统的屏风绘画作为室内装饰与空间隔断的实例很多,王安石有诗云“每家图画有屏风”。由此,宋人的室内空间同时存在屏风绘画与悬挂画轴的装饰方式完全可能,但二者是否真存在如《人物图》中这般重叠的装饰法,却未可知。

以上均是传世的绘画作品。由这些绘画资料,不仅可知宋代文人及僧侣阶层悬挂书画的常态,也再次以图像的方式印证了宋人书画装裱形制的日益成熟与完备。正是由于装裱技术在这一时期的大发展,才使得各类书画作品在延年益寿的同时,更利于日常的保存、携带,以至于进一步的悬挂与赏玩。

2.宋代及同时期墓葬中的“挂画”信息

宋代及其同时期墓葬出土的真实绘画作品和墓葬壁画资料中都有不少“挂画”的信息。墓葬中的绘画信息也许更多透露着当时的丧葬习俗、宗教观念,但也是对墓主生前现实生活的模拟写照。通过关注这些墓葬绘画,可以部分还原宋人挂画的日常,弥补或对应史料。

1974年辽宁法库叶茂台辽墓曾出土过两幅古画,一幅被称为《山水楼阁图立幅》(图9),另一幅被称为《竹雀双兔图立幅》(图10),这两幅画原来是分别被悬挂在木棺室内,即“小帐”的东西两壁上。 “当清理该墓承受石棺的木构棺房时,首先在东侧山压槽坊下发现山水画,画轴脱裱,已坠落在木板上面。画的天杆和天头绞裱通过原来的线绳,仍悬挂在先前的铁钉之上。此两幅古画的装裱,画心两侧无框档,也未镶裱, “属于当时的简装”。结合墓葬的时代,两幅古画的年代有学者推定山水画大约在五代晚期至北宋初,花乌画时代略晚,大约在北宋初;也有学者推论为晚唐时期。不管此两幅作品在墓葬中悬挂的意义如何,时代如何,正如巫鸿所言“这两张画在墓中的位置和悬挂方式无疑是在模拟生人房屋悬挂图画的情况,因此对研究绘画史,特别是对研究立轴形式的出现时间,有着重要的意义”。此两幅古画的出土信息,再一次应证了史料所言,宋代房屋的厅堂中多两两相对的挂画形式。

除了辽墓中出土的这例真实的挂画之外,宋金墓葬中也多有模仿现实家居厅堂挂画(挂幅)及屏风画形式的壁画。墓葬壁画中的这种吸收现实生活中挂幅、屏风画的“装饰化”趋势一直持续至元代,且以北方地区的墓葬壁画为主,以后随着墓葬壁画的衰微,这一装饰形式也逐渐式微。

河南洛阳邙山宋墓主室东、西二壁各绘有并列悬挂的两幅花乌画轴,东壁的两挂轴被装饰于砖雕的衣架之后的壁面上,南侧的为竖轴,尺幅纵125、横55厘米,北侧为横轴,尺幅纵93、横73厘米。悬挂的高度为两端持平。两轴均上下两端涂黑,表示天头、地头,中部以墨线绘长方框表示画心,下端露出画轴,表示轴杆。报告称,上端中部都绘两条呈八字形分开的挂绳。其实是理解上的错误,两条呈八字形分开的类似缎带的所谓挂绳,当为“惊燕”(图11中间部分)。西壁的两挂轴被绘于一壁龛及砖雕的剪刀上方的壁面,位置与东壁两幅挂轴相对称,形制也相同。尺幅略有不同,即竖轴纵127、横54厘米,横轴纵88、横70厘米(图11右端)。这些壁画中画轴的尺幅显示,与现实中挂轴的尺寸基本相吻合。该墓葬被定于北宋时期。

山西壶关下好牢宋墓中的墓室壁画中也有挂轴的形式。墓葬年代定于北宋。在墓室的北壁及东、西壁耳室正中各有画面边缘施黑色边框的水墨山峦图一幅,似为表示屏风画。而在东壁的耳室之东西两壁上涂土黄地,上以朱色绘单线勾勒的团花图案。图案正中绘出上下涂黑的挂轴,左绘牡丹图,右绘莲花图。文中文字描写不甚清晰,图片也是局部并不完整,这两幅壁画挂轴的描绘极为简陋,只见涂黑的天头、地头,以及呈“八”字形的“惊燕”,画心无边框,模仿的当为“民间裱”形式(图12)。

陕西甘泉金代壁画墓中的M4号墓之东、北壁有一组反映女性琴、棋、书、画题材的壁画,其中在北壁有一幅赏画图。畫面中竹下有三女子,中间一女子立姿态,双手持一画叉,画叉的挑杆之上悬挂一幅树石图,挂轴装裱简单,仅以一宽大的黑色边框表示装裱情况,挂线的绘制十分清晰;左侧一女子跪坐,双手托挂轴,此女子右手方地下置一方砚台,上搁毛笔,似边欣赏绘画边在填笔绘画;右侧一女子双手抚膝,侧身而坐。此幅壁画中的赏画场景与前文宋画资料中悬画的方式一致。M4为金世宗大定二十九年(1189)的墓,此时处于金代中期兴盛时期(图13)。

山西陵川玉泉金代墓资料是近期公布的墓葬壁画资料。该墓发现于2007年,根据墓志,墓主卒葬于金大定九年(1169)。此墓葬壁画的绘画技巧水平远胜于前面介绍的宋金墓葬壁画。在紧靠棺床的墓壁上,皆以附着红色团花的土黄色衬底为画地,装饰出死者生前的居室环境:北壁绘两扇单立的屏风画为树下高士,东、西两壁各绘三幅张悬着的挂轴画,上绘鹊乌登枝。挂轴的天头、地头、画心、画轴、“惊燕”均可见,但“惊燕”的条带非“八字”形,而是笔直地垂挂下来,所绘线条规整挺拔(图14、图15)。

由以上宋金时期墓葬壁画中的“挂画”信息可见,墓葬壁画中的挂画无论是尺幅、装裱形式,还是对称的悬挂方式,完全是模拟现实居室中的“挂画”。这再一次清晰地显示,宋代家居厅堂悬挂画轴装饰的现象普遍存在,并已成为当时家居装饰的新风尚。

在宋代,家居厅堂以书画挂轴作为室内陈设与文人悬画观赏品鉴是两个线路的思考。从宋至明清的相关文献以及后世中堂画的大发展来看,都可证明如是的想法。由于篇幅所限,宋以后的“挂画”暂且不表。

(责任编辑:田红玉)