基于多源数据的历史文化名城空间活力分析及规划应用

朱莹 李启瑄 陈磊

摘要:文章针对历史文化名城研究与实践中社会性不足与文化性孤立的问题,提出将活力分析嵌入其研究与实践体系。以湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市老城为例,从空间、经济、社会、生态、文化5个方面进行量化研究。在其现状活力空间格局的基础上提出活力规划结构与管控分区。并针对文化活力区内其他活力要素的不足,提出优化策略。

关键词:历史文化名城;空间活力;活力评价;活力分区;恩施老城

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.013 中图分类号:TU984.2

文章编号:1009-1483(2019)06-0089-09 文献标识码:A

The Vitality Analysis and Planning Application of Historic City by Multi-data: Taking Enshi as an Example

ZHU Ying, LI Qixuan, CHEN Lei

[Abstract] Currently, the lack of sociality as well as the isolated of culture become common issues in historical areas. Thus, this study suggests that we should putting forward vitality estimate and vitality zoning into related research areas and practice systems. This article takes Enshi historical region as an example, quantitative analyzes its vitality situations from five aspects which are space, economy, society, ecology and culture. Based on consequences above, planning the vigorous structure and managed areas and also giving targeted suggestions and strategies.

[Keywords] historic and cultural city; space vitality; vitality estimate; vitality zoning; Enshi historical region

引言

当前歷史文化名城研究与实践中一方面多侧重于文化空间实体保护与商业价值外显,而对于其内部微观生活逻辑的研究与实践较少;另一方面强调历史与民族的风貌保护与展示,却忽略其内部行为活动与生活场景的塑造与丰富。大部分城市经历了“大拆大建式”的旧城更新运动后,“假古董式新建”的现象层出不穷,这种重视商业性而忽略文化性与社会性的保护与复兴是冰冷的、几何式的,造成了市井生活与文化旅游的割裂甚至对立。由于历史文化名城性质与功能的特殊性,这种割裂已成为制约其可持续发展的重要因素。在此背景下,传统数据与研究思路难以支撑新常态下历史名城发展诉求,亟待寻找新的数据源与研究、规划范式。与此同时,随着空间研究的情感转向,以及由量向质的发展观念的转变,各类城市空间活力评价的研究相继出现。基于此,通过活力分析将以人为本的空间研究嵌入历史文化名城这一特殊空间,具有必要性与迫切性。

恩施市六角亭地区(恩施老城)因其文化的独特性、地理单元的交汇性与民族的多元性,成为湖北省第一批历史文化名城,在民族地区具有一定的代表性。但由于地方经济一度落后、发展与保护的关系认识不清、旅游业的低层次粗犷式开发、监督管控不力等一系列内因外因,导致恩施老城内部城市功能混杂、空间风貌混乱、服务业态低端,历史与当下的双重挑战严峻。在跳出老城建新城的发展思路下,老城空间逐步衰败,原住民作为文化的继承者与传承者逐渐远离老城,老城复兴迫在眉睫。

1研究综述

我国历史文化名城发展与保护相关研究较为丰富。在研究内容上,主要有研究历史文化名城发展与保护的关系、背景、机遇与挑战[1-3],以及应对策略[4-5];有关于历史文化名城特点、类型、构成要素、主要保护内容、对象、方法的解释与研究[6-7];有对于各类保护模式,保护方法的对比、辨析、反思与启示的研究[8-10];同时也有对历史文化名城、历史街区的评估方法与评估体系的研究[11],以及对历史文化名城历史演变与保护历程的梳理与研究[12]。此外,关于历史文化资源的利用与旅游开发等相关研究[13-16]、对历史文化名城管理体制与制度完善的研究[17-18],也是研究的热点。

但是,我国关于城市空间活力,尤其是历史文化名城的活力分析与评价的研究相对较少,在研究内容上主要有基于空间演进视角[19]、文化遗产视角[20],以及其他视角分析活力影响因素及复兴策略的研究[21-22];有对于历史地区空间活力评价体系[23-24]及城市设计实践的社会效果评估[25]。研究方法上,主要有定性研究、定量研究与案例实证研究,其中关于城市空间质量的研究方法主要有SD 法、主成分分析法、聚类分析法等。如李佳静从物质、功能、人气三个方面,选取了14个因子,构建了历史地区空间活力评价模型[23];韩乐等选取公共开敞空间、服务、停车、游乐设施及可进入绿化5个方面构建了历史街区空间活力评价体系,并进行实证研究[24]。郭嘉等认为城市空间活力得分=城市空间形态得分+城市空间功能得分+城市空间可达性得分,并从小径覆盖度、建筑年代与层数、建筑围合度、功能密度、功能混合度、人行、公交与车行可达度这8个方面进行量化研究[26]。郝新华等构建3套指标体系,分别对北京3种类型的街道活力进行对比研究,并发现北京街道活力与功能密度关系最为密切[27]。汪洋等从感官、社会、经济、文化活力4个方面,选取60个指标,通过调查问卷获取数据,构建城市公共空间活力评价体系[28]。谭少华等在现场观测并对人群活动类型分类的基础上,从吸引力(视觉可达性、文化认同感)、方便性(公共设施、空间整体性)、适宜性(空间与尺度、环境质量)三个方面分析广场空间活力[29]。

关于历史文化名城发展与保护、旧城更新的研究内容全面,体系完整,研究范围涵盖国内大部分地区的大中小型城市、城镇。但是对于城市空间活力评价的研究相对匮乏,主要集中在对城市公共空间的活力研究,历史文化名城活力研究体系尚未健全,研究范围集中在大城市,对于中小城镇、西部地区、民族地区的研究较为匮乏。

2关键概念界定与分析评价体系

关于城市空间活力的概念,学术界尚未形成统一的定义(见表1)。通过学者们的相关表述可以看出其自身包含物质与社会的双重属性,是一种在城市空间运营过程中展现出来的生命力,或城市为生活、工作、居住在其中的人们提供能满足其多元化需求的能力。由于历史文化名城的特殊性,本文中将历史文化名城空间活力划分为一般性要素(空间活力、社会活力、经济活力、生态活力)与特殊性要素(文化活力)。一般来说,城市开发强度越高,其空间活力越好,而在历史文化名城中,则不适用。因此,本文认为在对历史文化名城空间活力分析过程中,应始终以“高混合度、低开发强度”作为活力值高低的评判依据。

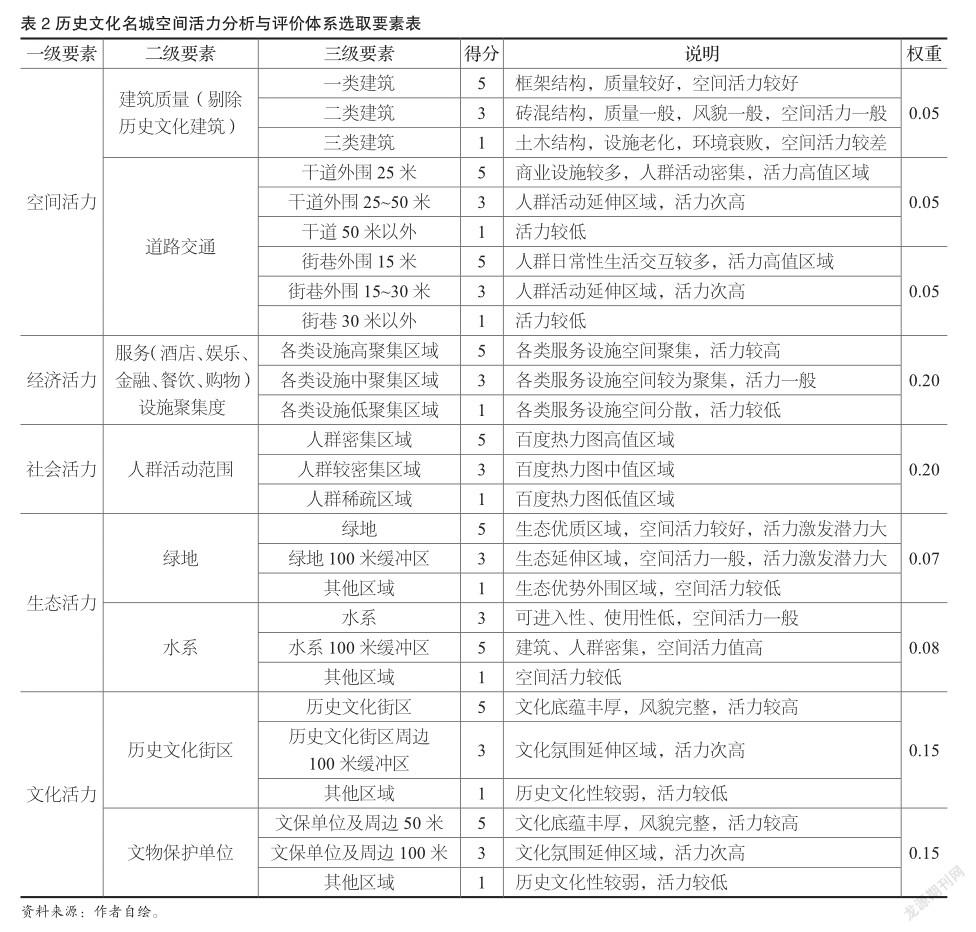

选取建筑质量(剔除历史建筑)、道路交通、服务设施聚集度、人群活动范围、绿地、水系、历史文化街区与文物保护单位8个要素,构建历史文化名城活力分析与评价体系,并根据德尔菲①法获得各类要素的权重值,以期对其空间活力进行量化与可视化分析(见表2)。

3数据来源与研究范围

3.1数据来源

本文基于新数据环境与传统调研数据相结合的方法获取研究数据,其中空间活力中关于建筑与道路交通的数据来源于笔者实地调研;经济活力中关于各类设施POI点②来源于百度地图数据;社会活力中人口热力数据来源于百度热力地图;生态活力与文化活力中山体、水系、历史文化街区、文物保护单位数据来源于笔者调研与相关规划资料分析。

3.2研究范围与空间单元划分

本次研究范围为湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市施州古城(即恩施老城),东至清江、南至209国道、北侧及西侧以叶挺路为界,属六角亭街道办事处,研究区面积约为1.62平方公里。由于本文研究范围较小,无法以行政区划分研究单元,因此以道路作为空间单元划分依据。研究粒度为5×5影像单元大小的栅格图像。

4老城尺度空间活力分析及规划应用

4.1老城尺度空间活力分析

通过ArcGIS平台将各类空间活力可视化分析,发现恩施老城建筑空间活力分布呈现东密西疏、北少南多的空间格局。恩施老城大部分区域建筑空间活力为中值区域,活力较高区域空间分布较为分散,活力中等和活力较差区域空间分布相对集中。恩施老城干道十字架构路网格局已经形成,整体空间分布较为均衡,活力值较高区域主要集中在研究区中部。但是街巷格局较为凌乱,缺乏体系感,且通达性较差,高值活力区域主要集中在老城中部及中部偏南,老城北部活力值较低。恩施老城经济活力空间分布不均衡,呈现出北多南少、东密西疏的空间格局,各类经济要素主要集中在恩施广场及研究范围北部的清江区域,各类设施沿叶挺路及人民路两侧有聚集趋势但是尚未形成较大规模。恩施老城社会空间活力在中部及东北部区域较高,呈现出“一心三点,集中成片”的空间格局。恩施老城西北部绿地覆盖率较高,其周边生态活力较好,中部及南部地区绿地覆盖率较低,周边生态活力较弱。此外,受清江影响,老城东部生态活力较高。恩施老城历史文化活力空间主要分布在老城中部、中南部,呈现集中连片的空间格局。其中历史文化街区整体格局基本完整,传统风貌的界面连续性较好,传统街巷及传统民居保存较好(部分建筑立面有待修复)(见图1)。

4.2老城尺度空間活力规划应用

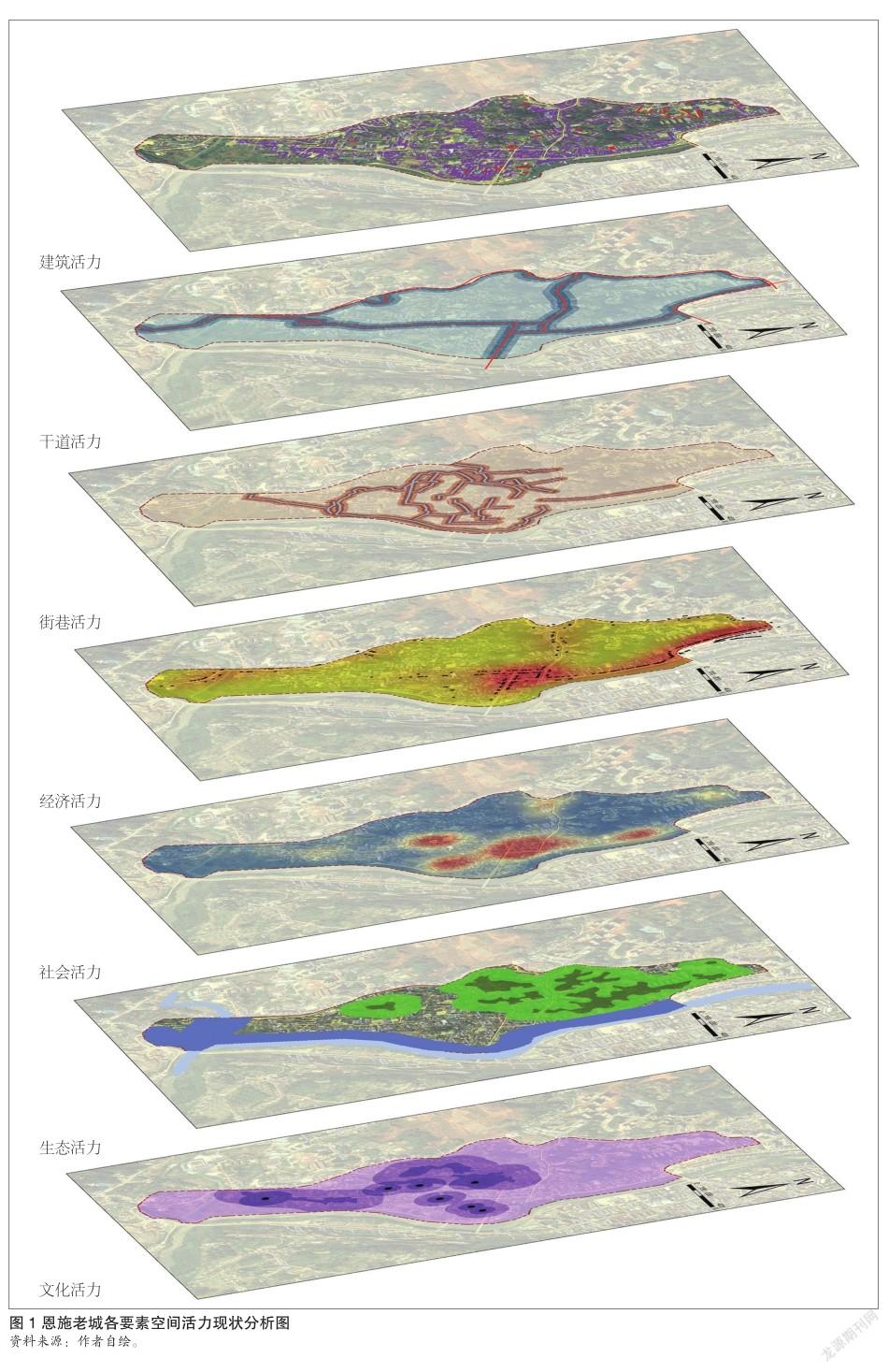

通过对各类空间活力要素的量化研究,证明了空间活力研究与规划的可行性。据此,提出在规划体系层面融入活力区规划。首先,根据所构建的活力分析与评价体系,进行多要素叠加分析,以期通过对空间活力的识别反映恩施老城活力空间格局特征。现状恩施老城综合活力在空间上呈现出“一带一心多片区”的空间格局。“一带”为滨江活力带,清江沿岸活力较高,且研究区北部较南部活力高值区域面积更大。“一心”为老城中心,以恩施广场为中心,半径约200米的范围内为恩施老城活力核心,该区域内活力值最高,面积最大且集中连片,有东西向扩散趋势,暂无南北向延伸现象。“多片区”主要是以人民路两侧为主的活力区域与以城乡街历史街区为核心的活力片区,研究区西北部、中部以南区域是活力低值区域(见图2)。

其次,提出以活力结构规划,划分规划实施及其管控分区。在对恩施老城空间活力综合叠加分析的基础上,结合现状,提出老城活力规划结构并划分为活力优化区、活力激活区、活力复兴区。恩施老城规划活力结构为“两轴两心四片”。“两轴”分别是沿清江西路与解放路的南北向活力发展轴与沿人民路、中山路的东西向发展轴。“两心”分别是经济活力心与文化活力心,二者在空间上基本都处于恩施老城的中心位置。经济活力心位于解放路与中山路相交处,即恩施广场附近,是恩施老城各类经济功能与空间要素最为集中的区域,也是经济空间活力值最高的区域,应继续发挥其核心引领作用,带动周边区域活力提升。文化活力心位于文化空间活力值最高的区域,虽然其在老城活力综合评价中得分并不高,但是基于恩施老城文化的特殊性,规划应注重其复兴。通过以点带面的方式,带领文化活力空间的整体活力提升。“四片区”分别是恩施老城中部及东北部的活力优化区、西南部的活力复兴区及西北部和东南部的活力激活区。活力优化区在活力综合评价中得分较高,属于恩施老城人流、经济流大量集聚的区域,规划应以疏通和优化为主,以最小干预的设计手法,让市场发挥主导作用带领区域活力提升。活力复兴区涵盖了恩施老城大部分的文化空间活力区域,这一区域活力值相对较低,难以凸显其城市特色,反映出恩施老城在文化宣传、文化衍生产业孵化、文化创意产品设计及空间业态上需要进一步强化。其余区域为活力激发区,应有针对性地植入活力吸引点,带动区域活力提升(见图3)。

5文化活力区现状问题与优化提升策略

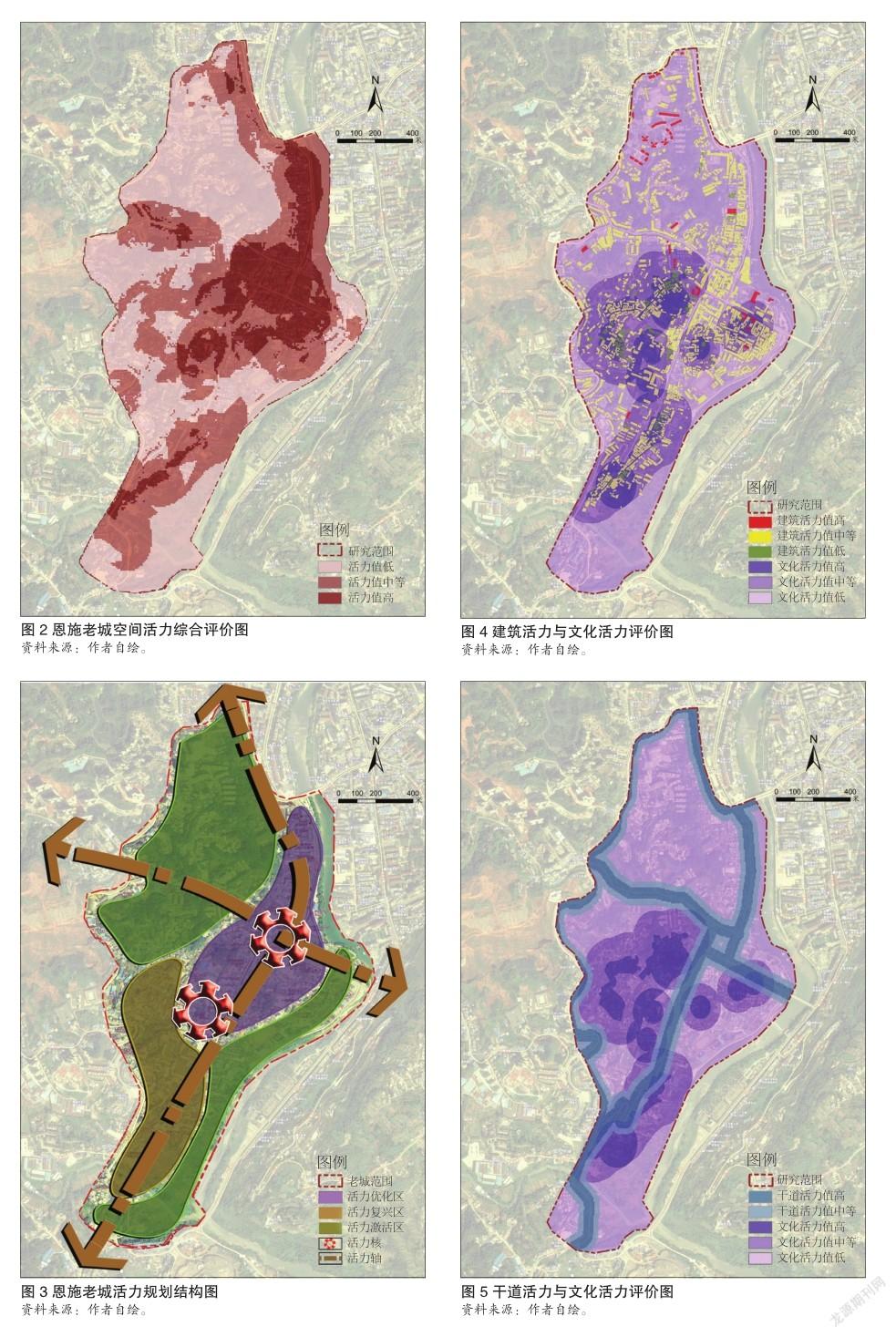

将历史文化名城的一般性空间活力要素与特殊性要素进行空间对比分析,得到文化活力区内各类一般性要素的分布现状,并基于此提出针对性的优化提升策略。文化活力区内,集中了恩施老城绝大多数的二类建筑及几乎全部的三类建筑。在城市建设层面来讲,属于城市衰败地区,或是需要旧城更新的区域。应对其内部三类建筑进行普查,适当拆除,变更为小型文化性景观绿地,一方面加强区域内生态活力,另一方面通过文化小品诉说文化故事,展现文化底蕴,进一步提升该区域内的文化活力(见图4)。

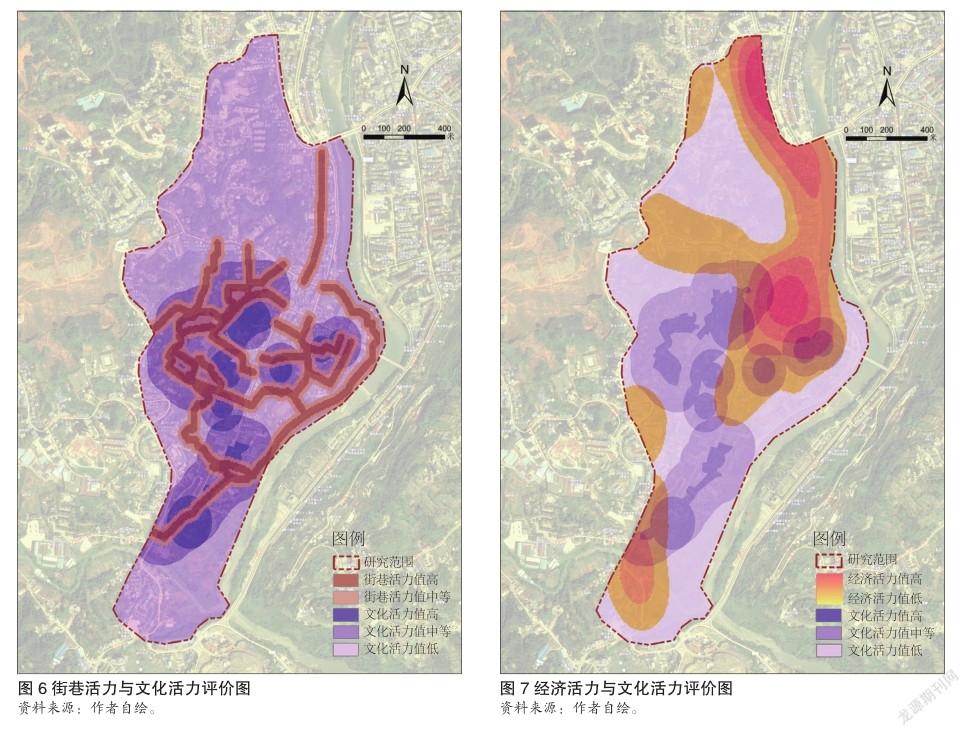

解放路与文化活力空间的关系最为密切。因此,应重点关注解放路两侧沿街建筑风貌整治,并规划一定规模的停车空间与开放空间,为人群活动提供充分的空间(见图5)。各街巷与文化活力区关系密切,应充分合理利用,形成不同主题的游线,更好地为文化活力区服务(见图6)。

恩施老城文化活力区内,基本无经济活力。其内部餐馆、酒店、金融等服务设施数量较少。因此,应针对性地在文化区内植入相关业态,引导文化与经济的共同繁荣,进而带动区域整体活力的提升(见图7)。

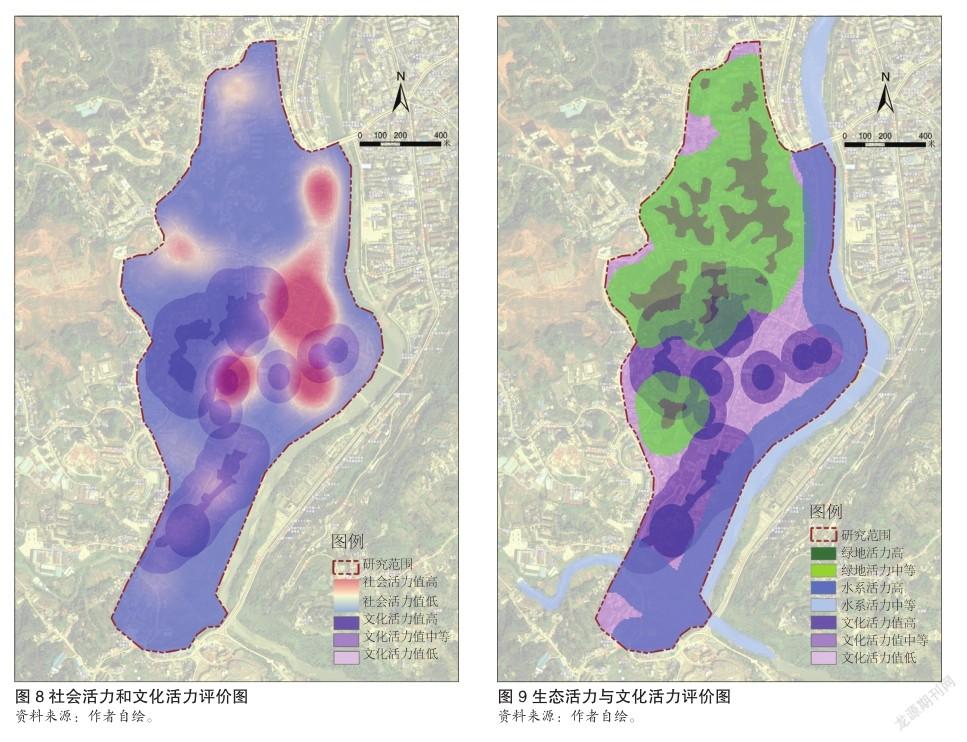

历史文物保护单位对人群活动的吸引力最大。相对历史街区,人群可参与活动更多、体验性更强,而恩施历史街区内能够吸引人群活动的事物较少。此外,在文化活力区内更多的是发展提高型活动,如文化学习等,对人群活动吸引力较弱。而文化活力区外,消遣娱乐型活动较多,因此对人群吸引力较高。应结合规划结构“两心”的建设,实现经济活力心与文化活力心的互通互联,在空间上为二者提供较好的可达性,引导消遣娱乐型活动人流向文化活力区引流。并在文化活力区内,规划更多宜学、宜游,体验性、参与性强的项目,吸引各类人群(见图8)。

恩施老城文化活力区内生态活力较低。自然景观环境品质较差,无法提供良好的形象和宜人的休憩空间。应在文化区内改善生态环境与景观小品,打造古色古香、风景宜人的区域形象。一是结合空间活力提升措施,将文化区内部三类建筑拆除后,进行景观设计,通过精美的景观设计与文化小品,提升整体区域形象,吸引城市原住民与游客。二是应与恩施老城南部芭蕉河、高桥河整体打造,空间呼应。在空间上打通廊道,疏通街巷,提高二者之间的通达度,达到借景的效果(见图9)。

6结语

通过以恩施老城为个案研究,证明了历史文化名城空间活力量化研究的可行性。一方面在古城尺度提出活力规划结构与管控分区;另一方面,通过文化活力区与其它空间活力的对比,发现其内部空间特征,并针对性地提出了优化策略。在城市规划研究与实践体系中,嵌入活力分析与应用,符合以人为本的学科发展背景。但是,本文也存在一些不足。首先,城市作为一个复杂的巨系统,活力的内涵与影响因素涉及较广,本文量化的指标有限。其次,本文仅对于恩施老城各类活力空间分布情况进行表述,对于其形成机制未深入探讨,需待下一步研究。此外,本文仅为理论研究,有待于实践效果检验。期望城市规划实践中检验活力规划的可行性。

注:

① 德尔菲法,也称专家调查法,1946 年由美国兰德公司创始实行。该方法是由企业组成一个专门的预测机构,其中包括若干专家和企业预测组织者,按照规定的程序,背靠背地征询专家对未来市场的意见或者判断,然后进行预测的方法。

②POI(Point of Interest),中文可以翻译为“兴趣点”。在地理信息系统中,一个POI可以是一栋房子、一个商铺、一个邮筒、一个公交站等。本文中经济活力POI点包括酒店、娱乐、金融、餐饮、购物设施。

参考文献:

[1]周岚.历史文化名城的积极保护和整体创造[M].北京:科学出版社,2011:47-60.

[2]阮仪三,孙萌.我国历史街区保护与规划的若干问题研究[J].城市规划,2001,25(10):25-32.

[3]仇保兴.中国历史文化名城保护形势、问题及对策[J].中国名城,2012(12):4-9.

[4]郭钦.历史文化名城的保护和发展[J].重庆大学学报(社会科学版),2004,10(4):18-21.

[5]邓巍,何依,胡海艳.新时期历史城区整体性保护的探索——以宁波为例[J].城市规划学刊,2016(4):87-93.

[6]阮仪三.历史文化名城的特点、类型及其风貌的保护[J].同济大学学报:人文·社会科学版,1990,1(1):55-65.

[7]郭钦.论历史文化名城文化系统及构成要素——以历史文化名城长沙为例[J].湖南社会科学,2004(5):146-150.

[8]刘临安,王树声.对历史文化名城“新旧分离”保护模式的再认识——以历史文化名城韩城与平遥为研究案例[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2002,34(1):76-79.

[9]阮仪三.谈城市历史保护规划的误区[J].规划师,2001,17(3):9-11.

[10]边宝莲.探索历史文化名城保护与发展并举之路[C]//中国城市规划学会.2004城市规划年会论文集(上).北京:中国城市规划学会,2004:12.

[11]胡敏,郑文良,陶诗琦,等.我国历史文化街区总体评估与若干对策建议——基于第一批中国历史文化街区申报材料的技术分析[J].城市規划,2016,40(10):65-73.

[12]李晔.西安历史名城保护历程与理念研究[D]. 西安:建筑科技大学,2012.

[13]刘德谦.古镇保护与旅游利用的良性互动[J].旅游学刊,2005,20(2):47-53.

[14]李继峰.历史名城文物保护与旅游资源开发研究——以古城洛阳为例[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2007, 40(4):150-154.

[15]阮仪三,严国泰.历史名城资源的合理利用与旅游发展[J].城市规划,2003,27(4):48-51.

[16]唐鸣镝.历史文化名城旅游协同思考——基于“历史性城镇景观”视角[J].城市规划,2015,39(2):99-105.

[17]张松.历史文化名城保护制度建设再议[J].城市规划, 2011,35(1):46-53.

[18]张松.历史文化名城保护的制度特征与现实挑战[J].城市发展研究,2012,19(9):5-11.

[19]孙路遥.城市活力视角下厦门鹭江道社区公共空间提升策略研究[D].厦门:华侨大学,2017.

[20]李瑶.基于非物质文化遗产保护理念下的历史街区活力复兴研究[D].西安:长安大学,2009.

[21]陈蔚镇,李松珊,马文.活力与秩序的制衡——以苏州老城区与苏州工业园区为例[J].国际城市规划,2017,32(2):50-56.

[22]赵永浩.从历史街区公共空间改造到历史街区活力复兴[D].天津:天津大学,2007.

[23]李佳静.基于发展“活力”的历史地区规划保护模式探讨[D].南京:东南大学,2015.

[24]韩乐,李铌.基于公共空间活力的城市历史街区评价体系研究[J].湘潭大学自科学报,2014,36(3):122-126.

[25]吕斌,王春.历史街区可持续再生城市设计绩效的社会评估——北京南锣鼓巷地区开放式城市设计实践[J].城市规划,2013,37(3):31-38.

[26]郭嘉,吴灈杭.GIS空间分析在城市空间活力营造规划中的应用探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2018(4).

[27]郝新华,龙瀛,石淼,等.北京街道活力:测度、影响因素与规划设计启示[J].上海城市规划,2016(3):37-45.

[28]汪海,蒋涤非.城市公共空间活力评价体系研究[J].铁道科学与工程学报,2012,9(1):56-60.

[29]谭少华,李英侠.城市广场的活力构建研究——以重庆市三峡广场之中心下沉式广场为例[J].西部人居环境学刊, 2015(2):93-98.

[30] Lynch K. Good city form[M]. Massachusetts: MIT press, 1984.

[31] Jane J. The Death and Life of Great American Cities (50th Anniversary Edition)[M]. Sources Toronto Canada: Randon House Trade Publishing, 2009.

[32] Responsive environments: A manual for designers[M]. London: Routledge,1985.

[33] Mumford L, Turner B S. The culture of cities[M]. Oxford: Blackwell Publishers,1938.

[34]龙瀛.新城新区的发展、空间品质与活力[J].国际城市规划,2017,32(2):6-9.

[35]蒋涤非.城市活力论——城市设计目标思考[D].上海:同济大学, 2005.

[36]赵毅.城市更新关注的重点问题及规划应对——以南京浦口南门地区旧城更新为例[J].华中建筑,2013(6):126-129.

[37]卢峰.存量时代的旧城更新与城市设计[J].西部人居环境学刊,2017,32(4):4.

[39]王皓,薛虎.由增量向存量规划转型下的城市更新策略——以海口市主城区更新为例[J].中外建筑,2017(1):71-73.

[39]李婧,李小康,朱柳慧,等.转型期北京旧城中心更新策略——以南锣鼓巷周边公产院落为例[J].规划师,2015,31(z2):110-116.

[40]周婕,姚文萃,谢波,等.从博弈到平衡:中西方旧城更新公众参与价值观探析[J].城市发展研究,2017,24(2):84-90.

[41]刘垚,田银生,周可斌.从一元决策到多元参与——广州恩宁路旧城更新案例研究[J].城市规划,2015,39(8):101-111.

[42]张建坤,冯亚军,刘志刚.基于DPSIR模型的旧城更新改造可持续评价研究——以南京市秦淮区为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2010,10(4):80-87.

[43]颜文涛,邢忠,张庆.基于GIS的旧城改造开发容量的研究——以南阳市旧城更新改造为例[J].土木建筑与环境工程,2005,27(6):6-11.

[44]阮儀三.旧城更新和历史名城保护[J].城市发展研究,1996(5):8-9.

[45]周洁.旧城更新中的文化保育与活化传承——以汕头市小公园开埠区保护规划为例[J].城市发展研究,2017,24(11):36-42.

[46]杜莹.历史街区保护改造与旧城更新的区别和联系[J].山西建筑,2008,34(11):36-37.

[47]姚如娟,陈刚.“空间活力场”在旧城更新中的营造——一种新的旧城更新设计方法[J].中外建筑,2012(1):90-92.

[48]吴春.大规模旧城改造过程中的社会空间重构[D].北京:清华大学,2010.

[49]赖晓霞,黄清明.旧城更新下城市公共空间的社会生活研究——以厦门沙坡尾为例[J].建筑与文化,2017(1):107-110.

[50]李茂林.旧城更新中的社区重建研究[D].兰州:西北师范大学,2007.

[51]高军波,周春山.新经济产业发展与旧城更新机制创新[J].城市问题,2009(5):19-22.