京剧比你想象中更“讲究”

齐笑嘉 小鱼仔

还记得我们前几期刊登过的《胡子的“表情”》一文吗?许多小读者看完这篇文章后对京剧产生了浓厚的兴趣!我陆陆续续收到了很多小读者的来信,他们问了好多文章里没讲到的问题,一向尽职尽责的我怎么会忽视“民众的呼声”?于是,我专门派出小记者齐笑嘉采访天津青年京剧团的演员卢松,请卢老师再给我们说说胡子的讲究,顺便跟大家聊一聊京剧小趣闻。我们出发吧!

齐笑嘉:卢老师,普通的胡子一般是黑白灰三色,那特殊的红胡子和紫胡子分别代表谁?

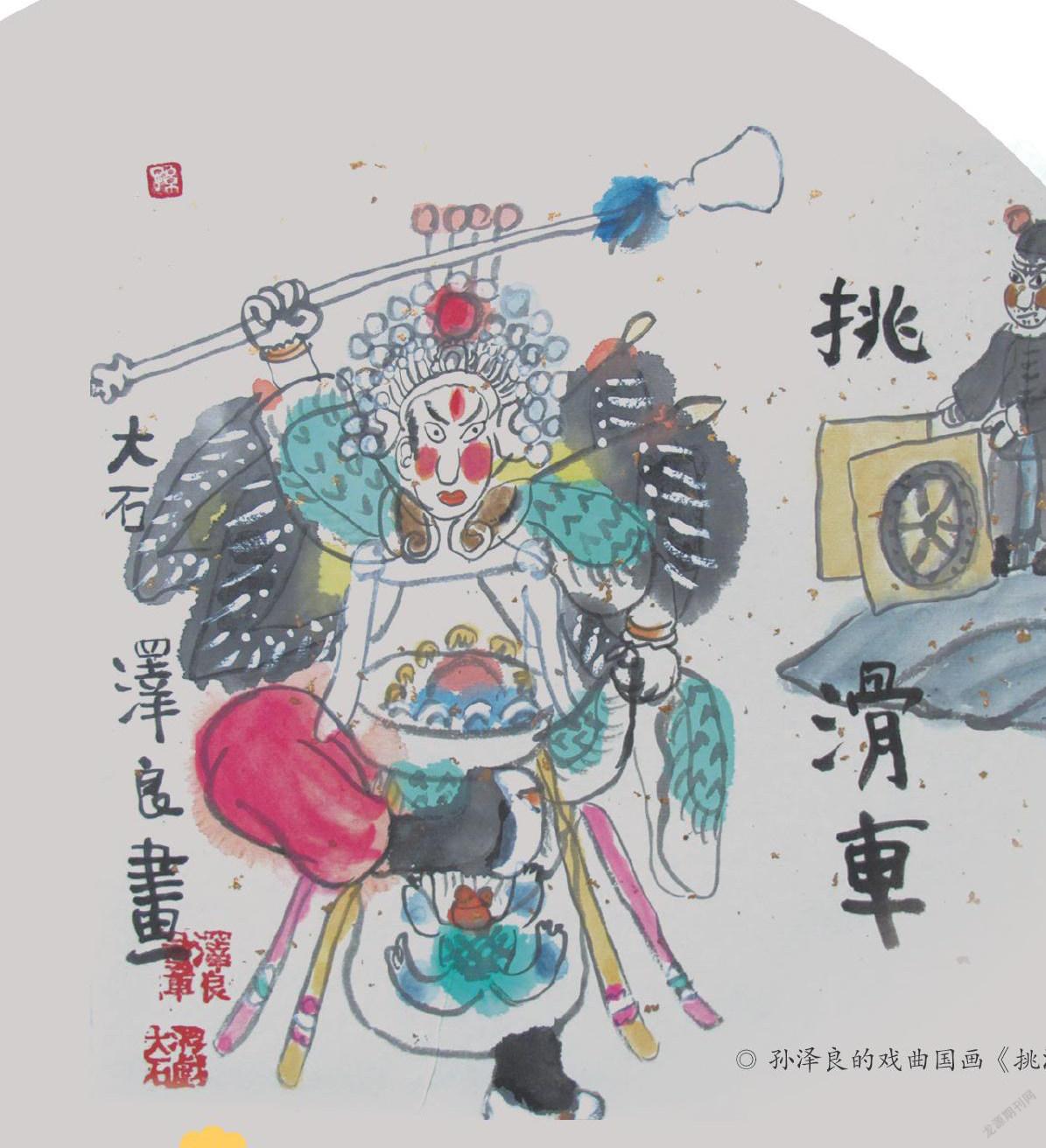

卢松:京剧舞台上的红胡子、紫胡子并不是京剧人物的“身份证”,不能特指某一个角色!其实很多人物都可以戴红胡子,比如勇猛的杨家将盂良、《盗御马》里的窦尔敦、绿林好汉单雄信。相比之下,用脸谱认人就比胡子靠谱儿得多,因为京剧人物的脸谱一人一个样儿,行家和资深戏迷一看脸谱就知道这个人物是谁。

齐笑嘉:您戴胡子表演會不会很痒呢?

卢松:哈哈哈,当然不会了!戴胡子时要让胡须恰好抵在嘴唇边,这个看似简单的动作是有讲究的。再想一想,你在舞台上看到的胡子和平时生活中老爷爷的胡子有什么不同?胡子道具会比真实的胡子更长、更浓密,这便是艺术上的夸张。当演员们舞起胡子,你就能感受到他们或喜悦或愤怒的情绪,但很多时候摆弄髯口(胡子)仅仅是为了配合舞台动作,没有特定的意思,甚至还有专门的“炫技”环节,锣鼓一敲给你来一段眼花缭乱的髯口功,挑、托、摊、捋、甩、绕……台下观众掌声不断,叫好又叫座儿。如果胡子都戴不好,演员痒得要命,怎么完成这些高难度的表演呢?

齐笑嘉:唱京剧为什么要穿“宽袍大袖”呢?

卢松:因为很多剧目表现的都是历史故事和历史人物,传统剧目中的服饰大多以明朝服装为基础,也有一些清朝的元素。比如《空城计》里的诸葛亮竟然戴上了朝珠,要知道朝珠是清朝才出现在官服上的佩挂物,三国时期根本没有,这便是京剧舞台上约定俗成的一种情况。

齐笑嘉:京剧的讲究可真多,您还能给大家分享一些京剧的小秘密吗?

卢松:你说得很对,京剧时时处处都要讲规矩。就拿穿行头(戏服)来说吧,应当是先穿左边的袖子,后穿右边的袖子,在旧时戏班如果穿错了顺序,就会挨师傅一顿打!再比如后台化装时,如果丑行演员不下头一笔,那谁也不能先动笔,因为戏曲的“老祖宗”是唐明皇,他客串过丑行,因此丑行在戏班中的地位很高。

齐笑嘉:真好玩儿!那丑行还有其他“特殊待遇”吗?

卢 松:在京剧后台,有各种各样的箱口,如盔箱、旗把箱、大衣箱,每个行当都要坐自己行当的箱子,谁也不敢坐错。唯独丑行可以随便坐,是不是很厉害?当然,穿上戏服大家就都不能坐了,尤其不能跨两箱而坐。关于穿戏服还有件趣事,不管多热,我们上台都不能在戏服内里偷穿短袖,而应身着长袖水衣,一套行头加起来得有七八层。

齐笑嘉:那多热呀?夏天气温本来就那么高,还要被灯光烤着!

卢松:多练习就不会出汗了,那些衣服都是一次性的,上面有绣活儿不能见水,假如出汗太多就只:点儿酒,让酒快速挥发带走身上的汗液。你看,京剧处处是百年传承下来 一的门道!就连戏台上用的刀,从破竹到成件都有三十几道工序,虽然现在有几道工序可以由机器代工,但大部分都是手工打造。还有我们常用的喷火的火纸,现在已经很难买到了,只有少数地区的小作坊还在坚持手工生产。对了,如果晚上七点有演出,我们下午四点多就开始化装了,下次请你来后台亲自感受一下京剧的排练和演出到底有多讲究吧!

小记者手记

京剧为何被称为“国粹”,我想我有了自己的体会:关心、在意每一处细节,一代代梨园弟子精心守护着这古老、华美的艺术瑰宝,那些无处不在的“规矩”,象征着穿越漫长时空仍未被磨灭的艺术追求。