做一个拧巴的人有什么不好

茉莉

我的朋友阿菲最近有点郁闷。那天她对我说,她最近总想一些不合时宜、非常负能量的东西,死亡啊,意义啊这些。她甚至随时随地都会想到死亡,在花园浇花的时候会想到,把晚餐端上桌的时候会想到,跟朋友聚会大笑的瞬间也会想到。

当然,这类思绪抬头的第一秒,训练有素的她会毫不犹豫地扑灭它,让它淹没在生机勃勃热气腾腾的美好生活中。“生活无比美好,世界无比精彩,我被深深吸引和打动,”她说,“但也无法制止这些扫兴的鬼念头冒出。”

“你会想这些吗?好像大多数人本能地回避这些问题。”她说。

我说,我也会想,但不是随时随地,偶尔而已。

大概只有最没心没肺的人,才压根不想这些问题吧。我当然会想,思考生死和意义,但不多。倒不是回避,是确实精力不够用。要上班,要应付生活中的各种问题,要照顾健康状况不太好的身体,就这些已经用去时间精力的十之八九,哪里还有余力去伤春悲秋做哲人。

阿菲和我不一样。她有钱有闲,40岁赚够退休金,家中生意有丈夫打理,她自己逗猫惹狗之余闲出青苔,不伤春悲秋才是奇怪。

我说:“想那么多做什么,活着就是一个接一个地解决当下的问题吧。”

她好奇我如此淡定,说:“那你有这种念头的时候怎么办?”

我笑起来,“那我也不能哭啊。”

偶有這种念头,我不会选择第一时间冲上去扑灭它。一个忙成狗的上班族,想想生死幻灭无常意义之类的事也是奢侈,那就享受这片刻的奢侈就是了。片刻之后,平心静气接着忙手里的事,自己让自己散了,该干嘛干嘛去。

其实我心里清楚,阿菲和我是不一样的。她是快要被美好生活憋坏了,所以需要有一些痛苦的思想来平衡生活;而我是要忙工作要当心身体,所以要竭尽全力把生活打理得线条简单笔画清楚,使之能更顺畅那么一点点,这也是一种平衡。

环境差异决定思考方式。

阿菲似有所悟,“自己散去挺好的,说服你段位比我高啊,受教了。”

我说:“哪有,我心思比较简单而已。”

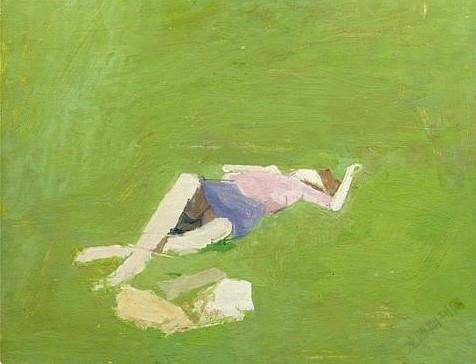

阿菲跟我讲起她的少年时代:从小爱胡思乱想,12岁的时候因为考虑死亡问题还逃课了,一整个下午,她躺在学校后山的草坡上看着天,看流云飞驰,太阳的光线由强变弱,身边的树影一点点偏斜……然后晚上回家写日记,发誓要只争朝夕。

“可是长大后完全朝相反的方向发展,这才是荒谬之处。”她说。

但我没觉得相反和荒谬。少年的她,中年的她,其实是一脉相承的。都心直口快,都勇猛无畏,都热爱思考,都习惯性拧巴——阿菲也许做事不拧巴,但内心拧巴,这就是她。

“一个拧巴的人,不好吧。”她说。

“有什么不好呢?”我说,“其实我们谁不是这样,纠结,拧巴,然后这一生就在不断的拧巴、通透、再拧巴、再通透中,螺旋式上升。”

说句鸡汤一点的话,这是好事,有内心冲突才能成长,否则人人都内心平静,凡事自洽,凡事圆满,哪来成长,哪来进步。

想起几年前看到的一句话:“如果做自己和inner peace(内心平静)没有让你感到快乐,你不妨试试做别人和zero tolerance(零容忍)。”

这句话虽然别有所指,但对于在拧巴中郁闷不安的阿菲,无疑是一剂好药。我要把这句话送给她,愿她在拧巴中感到快乐。