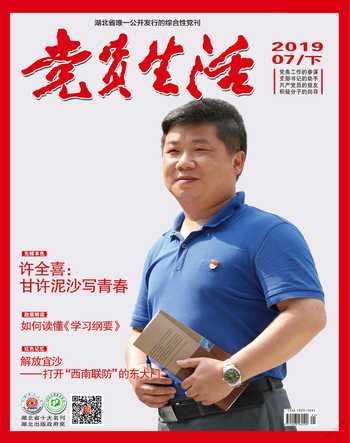

许全喜:甘许泥沙写青春

林晶晶

长江是中华民族的母亲河。千百年来,滚滚的江水哺育了两岸百姓,她挟带的泥沙造就了广袤的平原,但也时常给水利工程带来致命的威胁。

在长江水利委员会,有一位“玩泥巴”的水利专家。他带队成功研发了国内首个泥沙实时监测与预报体系,把水中变幻莫测的泥沙纳入了监控网,像洪水预报一样,第一次实现了泥沙的滚动预报;通过大量的试验研究,提出了三峡水库沙峰排沙调度、消落期库尾减淤调度等“蓄清排浑”新模式,为解决水库淤积这一世界性难题提供了一种新途径。

他,就是许全喜,水利部长江水利委员会水文局长江水文技术研究中心主任。

经历98洪灾 立下青春誓言:一生与水利为伴

许全喜的家乡,在武汉新洲举水河畔,父母都是靠天吃饭的农民。夏收时节,洪水往往不期而至。面朝黄土背朝天地劳作了一年,却常常因为洪灾竹篮打水一场空。兴水利、除水害,从小时候起就在他的心里埋下了种子,也成为他大学报考武汉水利电力学院的源动力。

1998年夏,长江遭遇百年不遇的洪水。长江大堤频频告急,学校在食堂贴出征招防汛抗洪抢险突击队员的紧急通知,正在该校读研究生的许全喜当天就主动报名,随即被派到武昌月亮湾险段参加抢险。

在堤上坚守的日日夜夜,让许全喜至今无法忘怀的是,大堤上四处飘扬的鲜红党旗、奋勇抗洪的解放军战士,以及一个个签满了名字的“人在堤在、誓与大堤共存亡”的生死牌。

在这一年,他获评为“武汉市防汛抗洪抢险先进个人”,也光荣地成为了一名共产党员。

1999年夏,长江再发洪水,已是长江水利委员会职工的许全喜,为编写长江流域防洪规划,到荆江河段查勘。

当他听沙市水文站的同事说,在“98抗洪”最危急的时刻,长江水利委员会在1个小时内,就6个关键问题做出了准确回答,为中央作出荆江不分洪的决策提供了科学依据。

从那个时候起,许全喜就下定了决心:水利,这辈子我干定了!

防汛是长江天大的事。心怀抗击水害的梦想,经过多年的研究,许全喜和团队首次将中国北斗卫星通信技术应用于水文测报,为万里长江、千里江堤装上了千里眼、顺风耳。

2017年4月,湖北省洪湖长75米、宽22米虾子沟段突发崩岸险情,严重危及长江干堤防洪安全。

险情就是冲锋号!许全喜随长江防总专家组连夜奔赴崩岸现场,冒着水流湍急、岸坡坍塌的危险,连夜开展应急监测。在短短3天时间内,准确找到崩岸原因,判断了发展趋势,为崩岸的及时处置提供了科学依据,得到了国家防总、湖北省委省政府的高度赞誉。

2018年4月25日,习近平总书记考察城陵矶水文站。“水文站采用的是我们自主研发的核心设备。”许全喜深感自豪。

聚焦泥沙研究 服务国之重器:三峡工程

从本科到硕士,后来读到博士,许全喜选择的专业都是河道泥沙研究。当父亲得知他干这项工作时,就笑着说,我和你妈妈一辈子都在和泥巴打交道,没想到你读了这么多年书,到头来也是个“玩泥巴”的命!

许全喜这泥巴一“玩”就是20多年,还“玩”到了三峡。

1999年起,许全喜就开始参与三峡工程泥沙问题攻关研究。20多年来,他深入长江上游主要产沙区,数十次辗转于重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃、湖北等地,收集了数以亿计的自然地理、水文气象、水土保持、水利水电工程等数据,撰写科研报告100多本。在前人的基础上,进一步系统地摸清了三峡水库上游来水来沙变化规律,为三峡工程泥沙问题研究提供了重要基础,也为给出“三峡水库在300年内不会被泥沙淤死”的结论提供了科学依据。

“泥沙在水流中,往往是一团一团的不间断运动,具有很大的随机性。”许全喜说。对水中泥沙运动进行实时监测甚至预测预报,难度可想而知。

以往的方式是先在水中选点取样,而后进行沉淀、烘干、称重等一系列操作,最快也需要7天才能得到水流中的泥沙含量。

许全喜帶领团队,从国内外引进数十种水文测量仪器,在长江上、下,经过近5年上万次的比测试验和科学分析,终于选定了合适的测验方法和设备,能在半小时之内完成水流含沙量的测验。2010年以来,他带队研发了国内首个泥沙实时监测与预报体系,实时掌握了三峡泥沙变化情况,率先在国内实现了悬移质泥沙含量的实时报汛。与此同时,通过成百上千次的观测试验研究,开创性地提出了三峡水库沙峰排沙调度、消落期库尾减淤调度等“蓄清排浑”新模式。2013年,该成果荣获水利领域最高奖项——大禹水利科学技术奖。

2018年7月,三峡水库上游普降大到暴雨,入库洪峰达到59300立方米每秒,汹涌的江水裹挟着大量泥沙涌进库区,短短7天时间就达到了7400多万吨,水库排沙形势异常严峻,各方极为关注。

那几天,咨询电话几乎把许全喜的手机打爆了。他不停穿梭于办公室、防汛会商室,时刻紧盯着三峡水库的水沙变化过程,用团队自主开发的数学模型,不间断地计算和预报洪水和泥沙进程。

经过几天日夜奋战后,许全喜提前3天向长江防总准确报送了沙峰抵达三峡大坝的时间,并提出了三峡水库科学排沙的建议。长江防总采纳了他们的建议,最终通过科学调度,取得了良好的冲沙效果。

点“沙”成金 让水利技术走出国门

“许全喜不仅业务精湛,还能够将技术与社会服务相结合,转化为真金白银。”近年来,许全喜带领团队,积极服务长江沿岸地方经济建设,平均每年为单位带来数千万元的创收。

真金白银的背后,是激烈的市场竞争,对许全喜及团队过硬技术的认可。

1999年,许全喜武汉水利电力大学硕士研究生毕业,进入长江委工作。当年,恰逢国家开始筹备建设宜万铁路,这是当时我国修建难度最大的山区铁路。在哪里跨过长江是一个十分复杂的技术问题。

许全喜一参加工作,单位领导就把这个重要任务交给了他。“这是压力,也是责任!”

他来到档案馆,查阅了几十万字的文献资料和上千张水下地形图,和同事们一起,硬是趴在图板上,用缩放仪、放大镜千挑万选、反复求证,终于找到了合适的桥址。

“现在每次到宜昌出差,看到由我们确址的宜万铁路大桥,都会感到由衷的骄傲和自豪。”许全喜说。

由于这次成功的经验,几年后,许全喜又被委任开展葛洲坝至上海高压输电线路汉江跨越工程的技术论证。

由于时间紧、任务重,他主动担起了数学模型计算的重任。那时办公室里只有一台电脑,大家需要排队、抢着用。为了不影响工作进度,他带着被窝和一箱方便面,晚上守在办公室,不断修改、不断完善数学模型。困了就在沙发上眯一会儿,饿了就啃几口方便面。

十多天后,一箱方便面见了底,成果也如期交付审查,赢得了良好的口碑。

基于这两次的突出表现,他又陆续承担了新建武汉至宜昌铁路7座特大桥的技术论证工作,主动自我加压,提前几个月完成了任务。

现在,许全喜及团队的技术水平不仅在国内首屈一指,而且逐渐走出国门,成为了中国技术、中国形象的代言人之一。

2013年,习近平总书记提出“一带一路”倡议,长江水利人积极响应,纷纷走出国门,发挥技术优势,开展合作援建。

2015年,许全喜和团队承担了中国至老挝铁路云南段的技术论证工作。铁路要穿越海拔三千米的哀牢山、无量山无人区,他们在崇山峻岭中跋涉了30多天,冒着50多摄氏度的酷暑,硬是一座一座摸清了60多座跨河大桥的水文、气象、地理特性。

“我印象最为深刻的是,在澜沧江大桥附近,只有一条一米宽的崎岖山路,人迹罕至,上是一线青天,下是千米悬崖,同行的一位同事,一不小心脚打滑,跌落悬崖,幸亏被一棵大树挡住,才捡回了一条性命。”至今回忆起来,许全喜仍然有些后怕。

即便如此,2016年以来,他和团队,远赴秘鲁、厄瓜多尔、巴基斯坦、老挝、缅甸等国家,积极开展政府间水利合作项目,展现中国实力,赢得各国高度赞誉。

老挝国家水资源信息数据中心,由习近平主席和老挝国家主席本扬共同见证签署,是中老澜湄合作的标志项目。许全喜先后率20多批次人员,携带自主开发的设备,采用中国标准和北斗卫星通信技术,实现了老挝水文水资源数据的自动采集和互连互通。

老挝政府总理通伦在数据中心建成揭牌仪式上说:“这是落实两国元首共识的具体实践,中方采用最先进的理念、技术和设备,为老挝提供了十分宝贵的援助,充分体现了两国人民的深情厚谊。”

聚“沙”成塔 引领红旗团队

“一个人见人爱、总是乐呵呵的小胖子。”长江委水文局副局长官学文在水利系统工作了近30年,也和许全喜相识多年。谈及许全喜,官学文不吝赞扬:“不论面对多少的压力和困难,许全喜总是充满了干劲和拼劲,并将正能量带给他的团队。”

2015年7月份,技术研究中心第二研究室副主任李雨博士随许全喜到云南调研考察,一路上,许全喜啃干粮、宿农户,毫不叫苦。回来后,李雨博士完成了《中老铁路云南玉溪至磨憨铁路工程沿线涉河橋梁洪水影响评价报告》。当许全喜将看过的报告还给他时,李雨发现,一本厚厚的报告,几乎每一页都有红笔或者铅笔涂画的痕迹,大到框架调整,小到标点符号,都详细标注了修改意见。

“将无贪生之念,士有必死之心。”在李雨眼中,许全喜是用自己的敬业精神,为大家做出了表率。

而在共事13年的同事、技术研究中心副主任袁晶博士的眼中,许全喜像个“老母鸡”一样,用关爱把身边的同事都拢在了一起。“2012年,我的父亲确诊了癌症,当时,许主任第一时间就问我需不需要钱。”袁晶感动地说,“其实,他也并不富裕,却乐于帮助别人。”

在许全喜36人的团队中,党员19名,博士6名,硕士9名,平均年龄42岁,涉及水文、治河、电子通信、自动化、GIS等7个专业。许全喜注重发挥专长,大胆使用年轻人作为项目技术负责人,加速锻炼成长。同时,他将党建与业务工作相结合,推行党员、职工“一人一单”管理模式和ISO质量管理体系,探索出了“两定两抓一提升”支部工作法,用务实、高效的党建工作抓出了一个湖北省直机关“红旗党支部”。

“他呀,适合做朋友、同事,不适合做老公。”许全喜的妻子顾玉兰开玩笑地说。20年来,他奔波于大江上下、全国各地,最多的时候,一年出差150余天。

许全喜的父亲双目失明18年,他几乎没有时间侍奉陪伴;哥哥重病住院,他没能见到最后一面;他的女儿今年18岁,一家三口仅一起出门度假过一次,在海南匆匆过了个周末……

2019年7月5日,湖北江陵荆江大堤黄林垱发现管涌险情,清晨7点刚过,许全喜就接到了长江委水旱灾害防御局的紧急电话通知,要求立即开展险情分析。

从早8点一直到晚上12点,许全喜和他的团队从水文情势、河道冲刷等方面对管涌的原因进行排查分析,为管涌险情的迅速准确处理提供了重要依据。

这样的紧张与压力,是许全喜工作的常态,疲惫过后,守护长江的初心——“将这江河无常,化为可预可知;将这惊涛骇浪,化为岁岁安澜”,仍让他豪情万丈。

记者手记

责任与榜样

“我的爸爸很忙,但是,他也用自己的方式表达着对家人的关爱。”许全喜的女儿许祺宁说。“爸爸经常出差,但总不忘给我带些好吃的。甚至是飞机上他觉得好吃的小面包,也留着带回来给我吃。”

即使陪伴女儿的时间很少,即使有很多的愧疚,在女儿眼中,许全喜是一个有责任感的爸爸,也是她敬爱的榜样。

“他有这份责任心,端这个饭碗,要对得起单位。”妻子顾玉兰与许全喜在大学时相识相爱,多年走来,全力支持丈夫的工作,她习以为常。

“你是农村出来的,现在生活好了,没有理由不好好工作。”许全喜的母亲,总是这样教育他。

这是一个在水文一线工作了20年党员的家庭,有奉献、有牺牲,无怨尤、无悔恨。这是家风的熏陶,是责任感的传承,是言传身教的榜样,更是一种不忘初心的精神,在始终闪烁着光芒。