琼东南盆地深水东区渐新统烃源岩发育模式

吴飘,侯读杰,甘军,丁文静,梁刚,李兴,冯信荦,王慧

1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083 2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083 3.中海石油(中国)有限公司湛江分公司南海西部石油研究院,广东湛江 524057 4.中国石油有限公司塔里木分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000

0 引言

海相烃源岩和海陆过渡相烃源岩是两类重要的烃源岩类型。海相高有机质丰度烃源岩的形成受沉积底水环境[1-3]和生产力[4-5]控制,而海陆过渡相烃源岩作为大陆边缘盆地最有利的烃源岩类型,目前关于其发育特征和发育模式研究相对薄弱。前人研究表明,该类烃源岩具有“海陆双源、有机质成烃转化条件好、横向分布稳定性高、成藏条件优越等特征”[6],其生烃潜力中等—好,干酪根类型以Ⅱ2~Ⅲ型为主[6],烃源岩的发育明显受陆源有机质输入控制[7-8]。目前已经证实为澳大利亚西北陆架盆地[7]、中国南海北部大陆边缘盆地[9]等含油气盆地的主力烃源岩。因此,针对大陆边缘盆地的海相和海陆过渡相烃源岩开展研究具有重要意义。

琼东南盆地位于我国南海北部大陆边缘西段,其深水区是指水深大于300 m的陆坡海域[10],可进一步细分为深水西区和深水东区。其中,深水东区包括松南—宝岛—长昌凹陷[11],是琼东南盆地重要的大型富生烃凹陷[12]。目前,琼东南盆地深水区的油气勘探处于低勘探阶段,共钻探井6口,钻遇渐新统地层的共5口井,已于2010年在深水西区陵水22-1构造取得了天然气突破[13],2014年在深水西区陵水凹陷发现了LS17-2大气田[14]。然而,深水东区由于探井不在油气运移的主要方向上,勘探一直没有突破。因此,深水西区亟待扩展新的天然气勘探领域,而深水东区需要明确是否具备勘探突破的烃源岩条件[11]。

前人对深水西区烃源岩的沉积分布[9,15-16]、地化特征[17-18]、气源对比[11,19-20]等方面研究较多,普遍认为深水西区发育渐新统海陆过渡相煤系烃源岩和浅海相烃源岩[13,17,20]。而深水东区相比于深水西区,具有水深大、热流值高、烃源岩规模大、热演化程度较低的特征[11]。此外,由于松涛凸起作为古岛为近岸陆生高等植物的发育提供了理想场所,深水东区烃源岩的陆生供给可能比深水西区更丰富[17]。因此,深水东区的烃源岩条件可能与深水西区存在差异。Lietal.[21-22]通过对深水区烃源岩的无机元素分析认为,由于陆源碎屑物的稀释效应,琼东南盆地渐新统沉积时期水体古生产力不足,陆源有机质输入控制了渐新统烃源岩的形成,而古生产力和水体化学环境对烃源岩发育影响很小。但总的来讲,由于钻井太少以及样品受油基泥浆污染严重等问题,深水东区烃源岩的有机地球化学研究基本处于空白。本文通过对深水东区渐新统烃源岩样品进行油基泥浆清洗和有机岩石学、有机地球化学测试,从有机地球化学的角度对该区渐新统烃源岩的地球化学特征、控制因素和有机质富集模式等进行讨论,以期为深水东区烃源岩潜力评价和有利区带预测提供参考。

1 区域地质概况

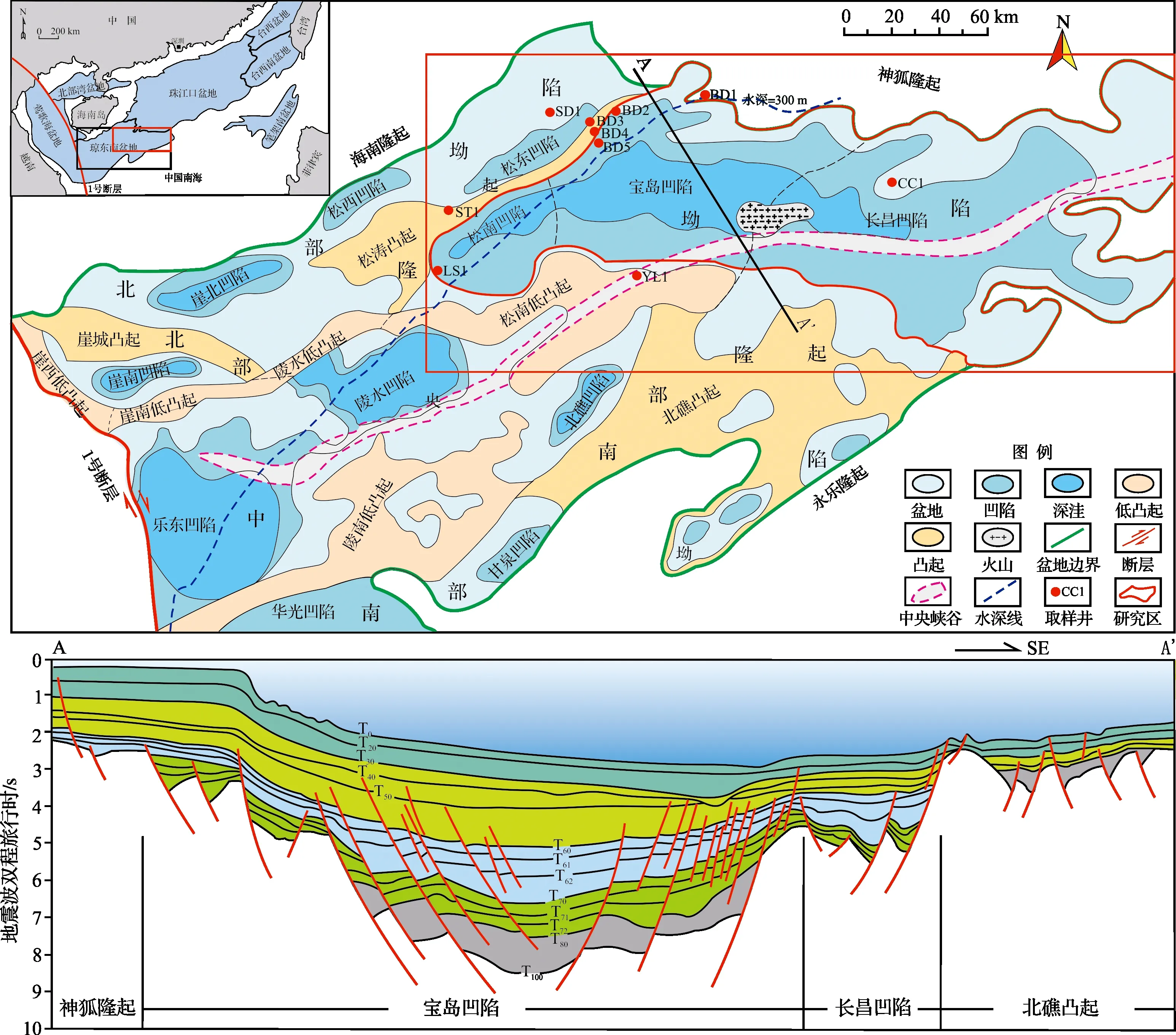

琼东南盆地位于海南岛东南部海域,是南海北部大陆边缘的新生代伸展型盆地。该盆地整体具有“南北分带,东西分块”的构造特征[23],从北至南依次分为北部坳陷带、北部隆起带、中央坳陷带、南部隆起带、南部坳陷带,呈现出“三坳两隆”的构造格局。深水区包括中央坳陷带(乐东、陵水、松南、宝岛、长昌、北礁凹陷、松南低凸起、松东凸起)和南部隆起带、南部坳陷带等一级构造单元[24]。深水东区由松南—宝岛—长昌凹陷组成,在平面上处于珠江口盆地和琼东南盆地的衔接部位,水深主体大于300 m,面积约2.5×104km2,呈近EW向展布。在剖面结构上,松南凹陷主要呈北断南超的单断式箕状半地堑,宝岛—长昌凹陷主要呈不对称的双断式地堑结构[25](图1)。

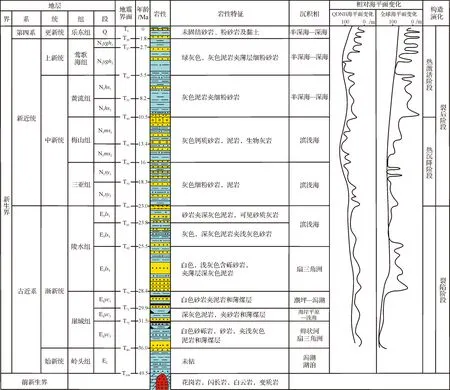

深水东区依次经历了古近纪裂陷阶段,早—中新世裂后热沉降阶段,晚中新世—第四纪的新构造运动阶段。该区基底为前第三系的火成岩、变质岩及沉积岩,新生代地层结构具有典型的“下断上坳”双层结构,下构造层包括古近系始新统湖相、下渐新统崖城组海陆过渡相和上渐新统陵水组滨浅海相地层(图2),上构造层包括新近系三亚组、梅山组、黄流组、莺歌海组和第四系乐东组由滨浅海逐渐过渡到深海相的沉积地层[25]。其海平面变化整体表现为一级海平面旋回,在陵水、梅山及莺歌海期发生了3次大的海侵,形成了3个完整的二级海平面旋回[26-27]。

图1 琼东南盆地构造单元划分及深水东区构造剖面图Fig.1 Structural outline of Qiongdongnan Basin and cross-section framework of the eastern deep-water area

2 烃源岩地球化学特征

琼东南盆地东部钻遇渐新统地层的探井主要有10口,其中,CC1井和YL1井位于深水区,其余井位分布在宝岛凹陷北坡(BD1、BD2、BD3、BD4、BD5)、松南凹陷北坡(LS1)、松涛凸起(ST1)和松东凹陷(SD1),处于水深小于300 m的浅水区。目前,CC1井、YL1井和BD2井钻获部分崖城组烃源岩样品,其余各井均未钻穿陵水组地层。此外,CC1井、YL1井、BD5井的渐新统烃源岩样品被油基泥浆污染严重,因此,样品必须先进行洗油处理。洗油方法是:将适量的污染样品放入氯仿(分析纯)中浸泡2 h,然后将浸泡后的样品放入正己烷(分析纯)中进一步搅拌清洗残留物,待清洗后的样品自然晾干,取少量样品粉末在Rock-Eval Ⅱ仪器上进行岩石热解实验,当测试结果显示单一平滑的热解峰(S2)时,则认为油基泥浆已被洗掉,否则,则重复洗油实验。具体实验操作方法见参考文献[28]。

2.1 烃源岩基本地球化学特征

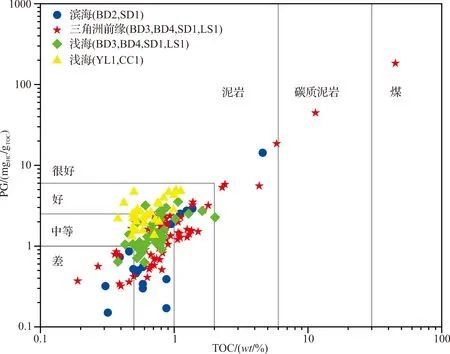

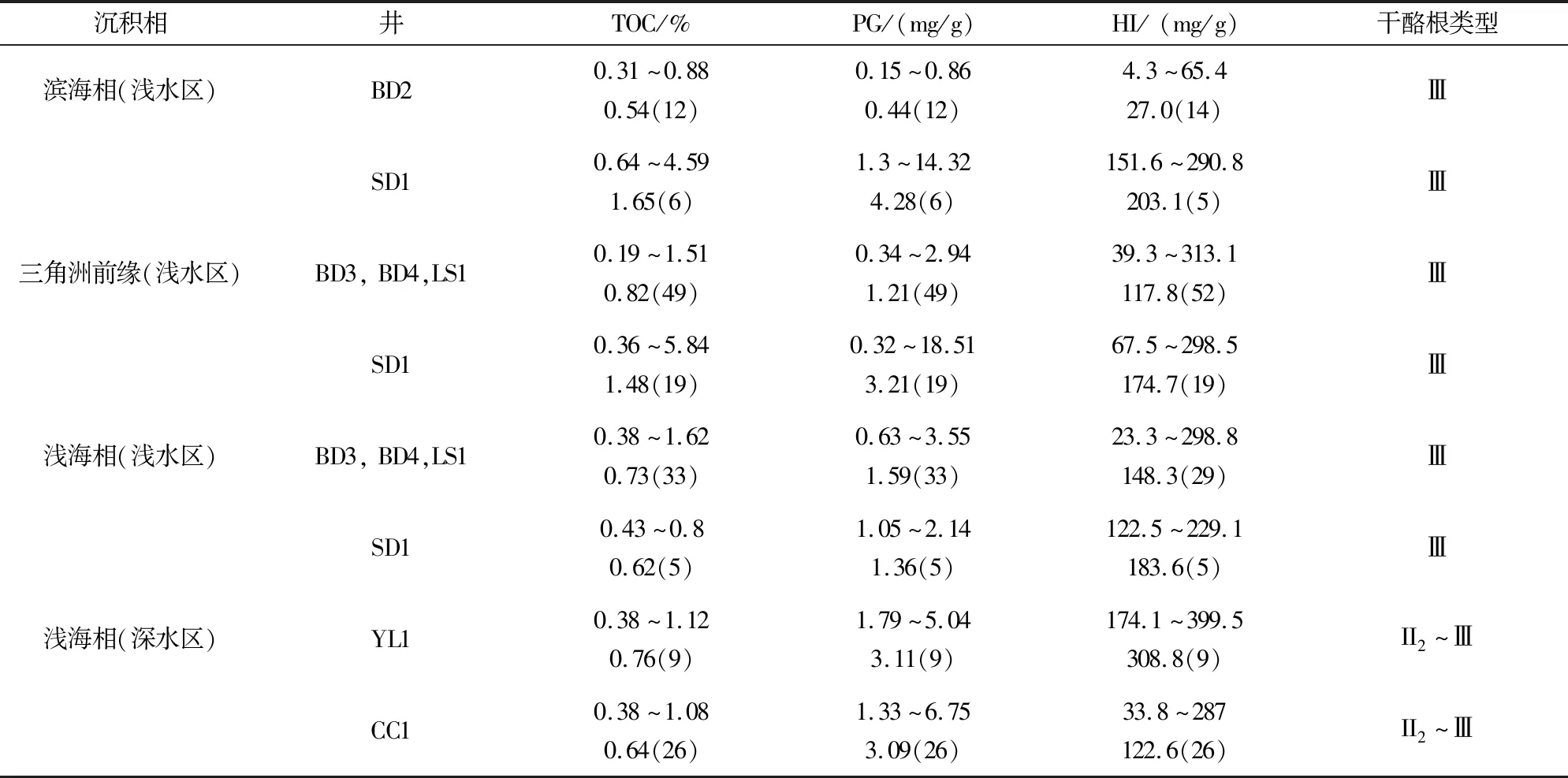

琼东南盆地东部渐新统不同沉积相烃源岩的岩石热解和有机碳分析结果如图3和表1所示。三角洲前缘亚相烃源岩包括灰色泥岩、少量碳质泥岩和煤层,主要分布在凹陷边缘(BD3、BD4、SD1、LS1井),其泥岩TOC含量介于0.19%~5.84%,均值1.07%,生烃潜力PG值介于0.32~18.51 mg/g,均值1.80 mg/g,总体显示为中等—好烃源岩。浅海相烃源岩在凹陷边缘(BD3、BD4、SD1、LS1井)和凹陷中心(CC1井、YL1井)均有分布。凹陷边缘浅水区烃源岩岩性主要为灰色泥岩,凹陷中心深水区烃源岩岩性为蛋青色泥岩,二者TOC含量介于0.38%~1.62%,均值0.72%,总体显示为中等烃源岩,但PG值差异显著,深水区浅海相介于1.33~6.75 mg/g,均值3.10 mg/g,浅水区浅海相介于0.63~3.55 mg/g,均值1.56 mg/g。滨海相烃源岩岩性以灰色泥岩为主,主要发育于凹陷边缘(BD2井、SD1井),其中BD2井滨海相烃源岩TOC含量介于0.31%~0.88%,PG值介于0.15~0.86 mg/g,为差—中等烃源岩,松东凹陷SD1井滨海相烃源岩TOC含量介于0.64%~4.59%,PG值介于1.3~14.32 mg/g,为好烃源岩。

图2 琼东南盆地地层综合柱状图Fig.2 Generalized stratigraphy of Qiongdongnan Basin

图3 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩总有机碳和生烃潜力散点图Fig.3 TOC and PG value scatter plot of Oligocene source rocks in different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin

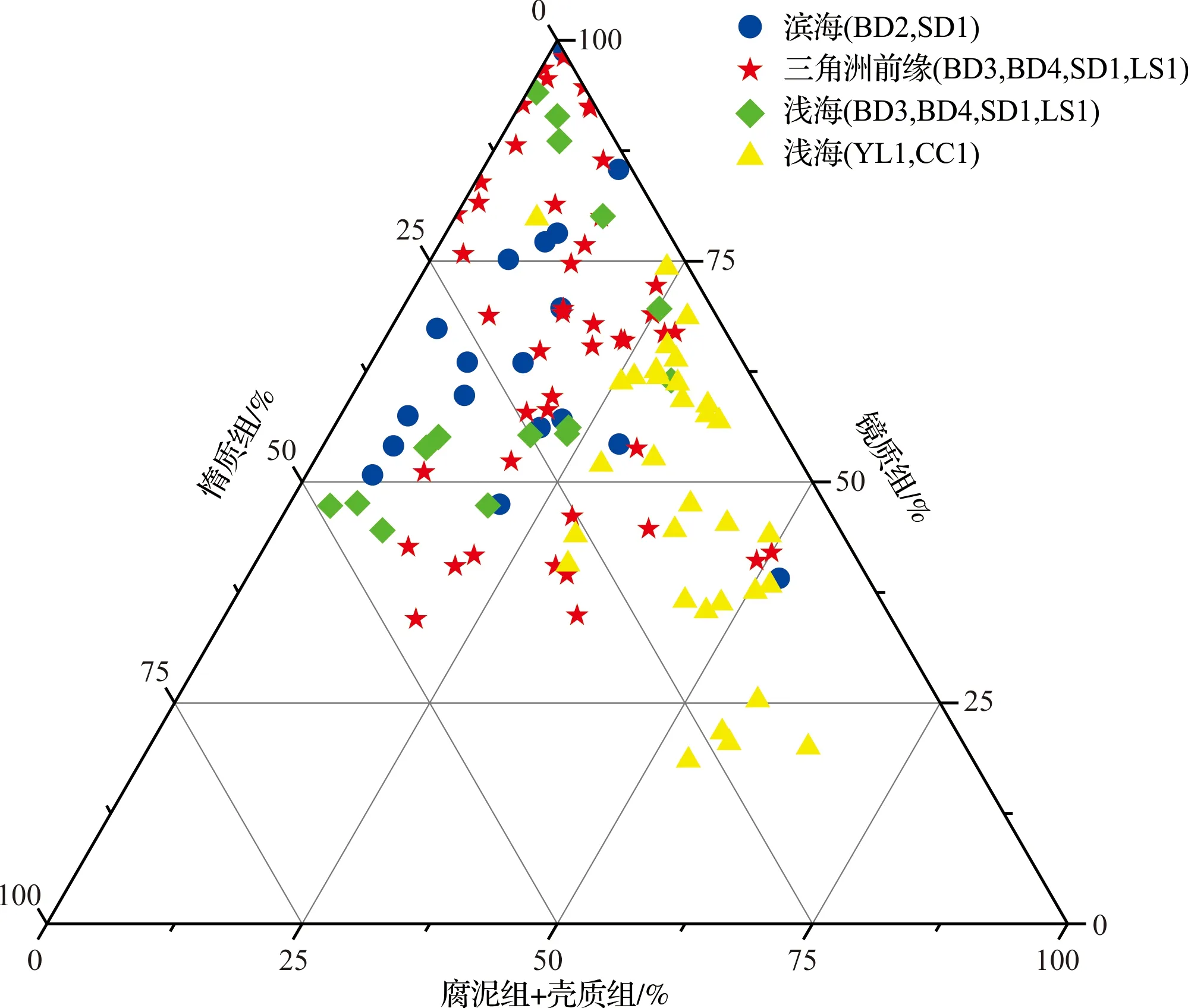

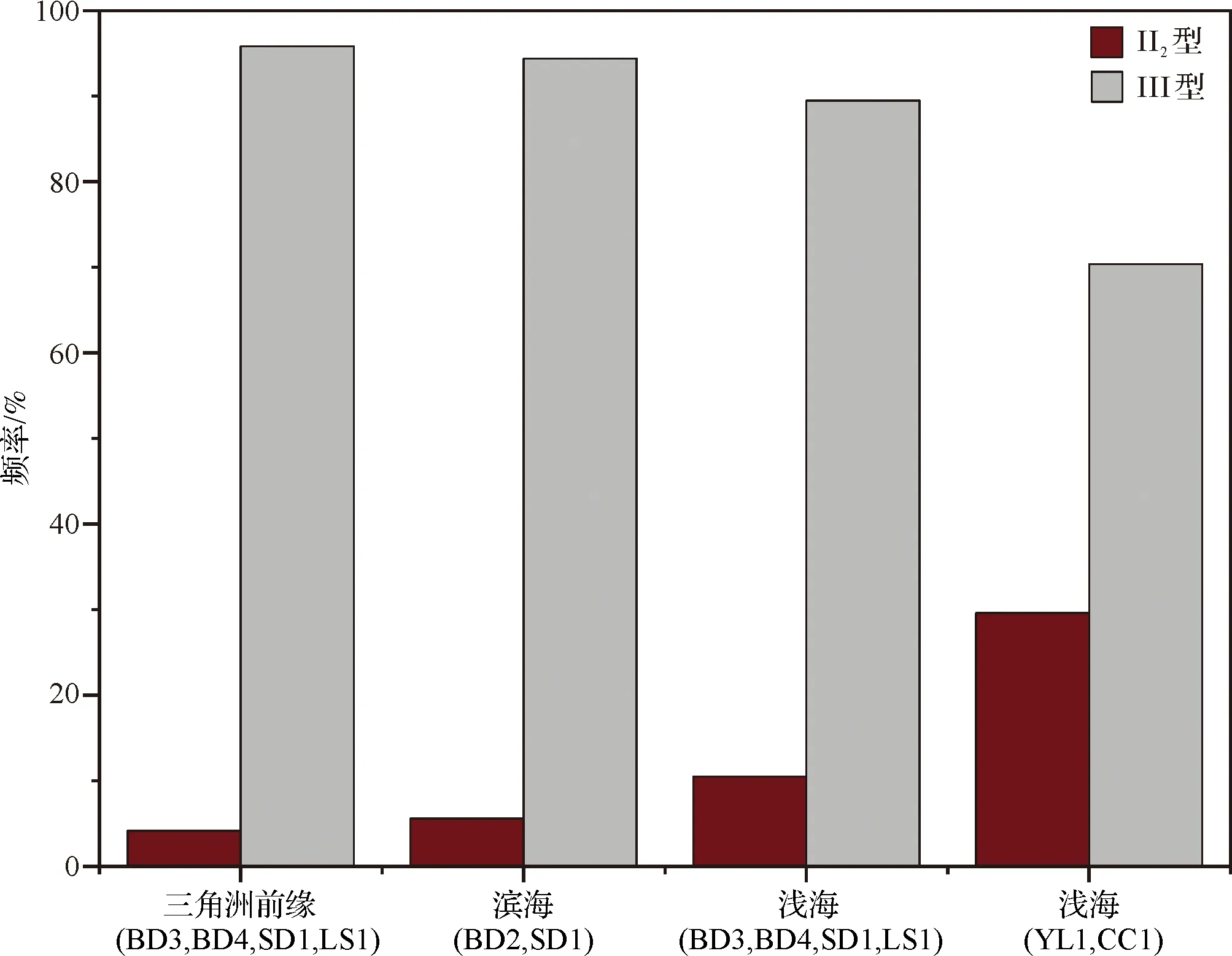

琼东南盆地东部渐新统不同沉积相烃源岩的干酪根显微组分分析结果如图4所示,三角洲前缘亚相、滨海相、浅水区浅海相、深水区浅海相烃源岩干酪根显微组分中腐泥组和壳质组含量均值分别为17.0%、14.6、22.1%、37.8%,其II2型干酪根比例分别为4.2%、5.6%、10.5、29.6%(图5),反映出深水区浅海相烃源岩的干酪根腐泥组含量明显高于其他沉积相的烃源岩,深水区浅海相烃源岩干酪根为Ⅱ2~Ⅲ型,浅水区各沉积相烃源岩干酪根为Ⅲ型。

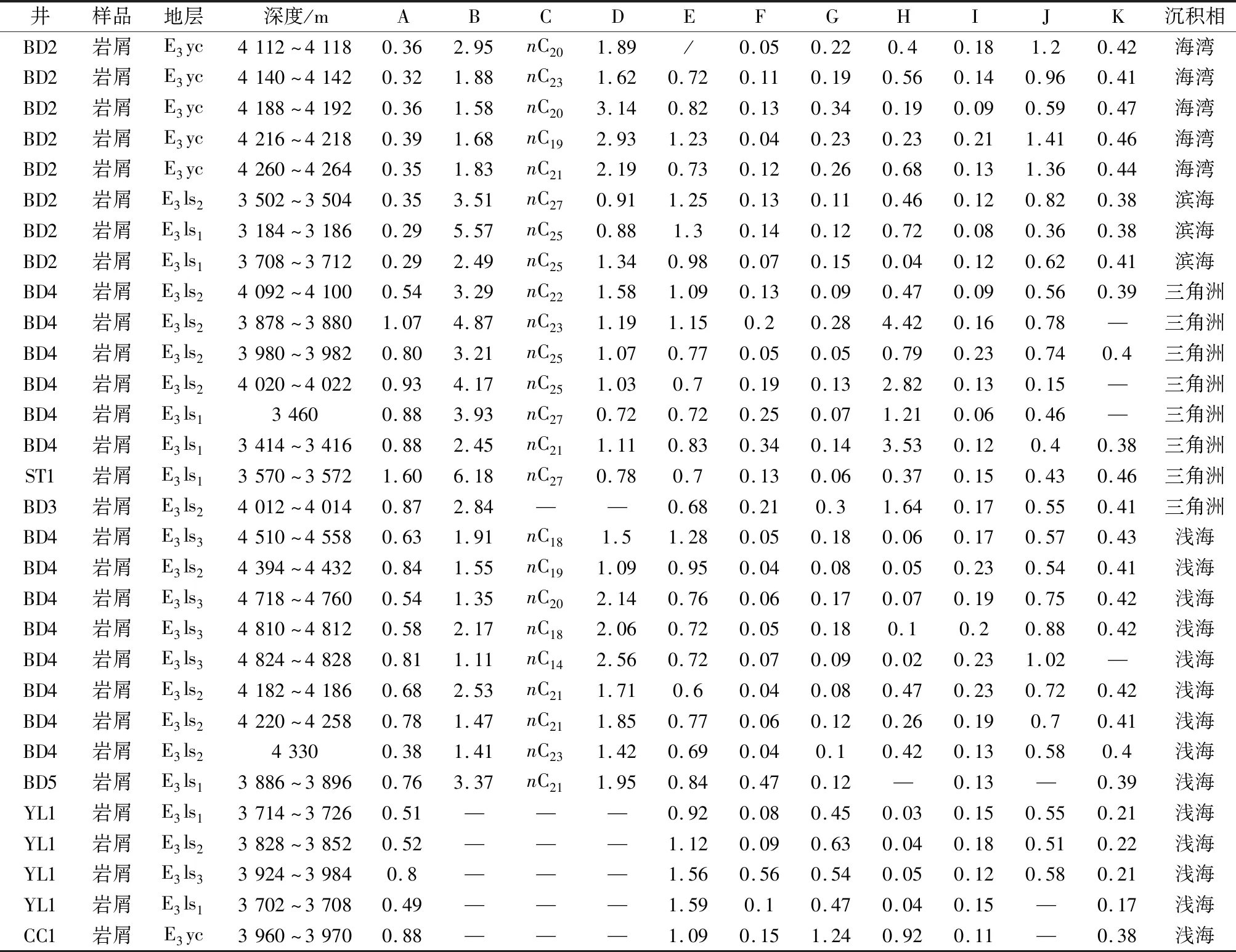

表1 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩地球化学特征Table 1 Geochemical characteristics of Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin

琼东南盆地东部不同凹陷渐新统烃源岩的干酪根镜质体反射率分析结果如图6所示,浅水区松南—宝岛凹陷北坡和松东凹陷陵水组和崖城组顶部烃源岩干酪根的Ro值介于0.61%~1.15%,处于低成熟—成熟阶段,深水区宝岛凹陷南坡陵水组烃源岩干酪根的Ro值介于0.65%~0.95%,处于低成熟—成熟阶段,深水区长昌凹陷陵水组烃源岩的Ro值介于0.39%~0.49%,处于低成熟阶段,而崖城组Ro值迅速增加至1.34%,处于高成熟阶段,可能与该区岩浆活动或高大地热流值有关。对比显示,松南—宝岛凹陷渐新统相同层位烃源岩的成熟度高于长昌凹陷。

2.2 烃源岩生物标志化合物特征

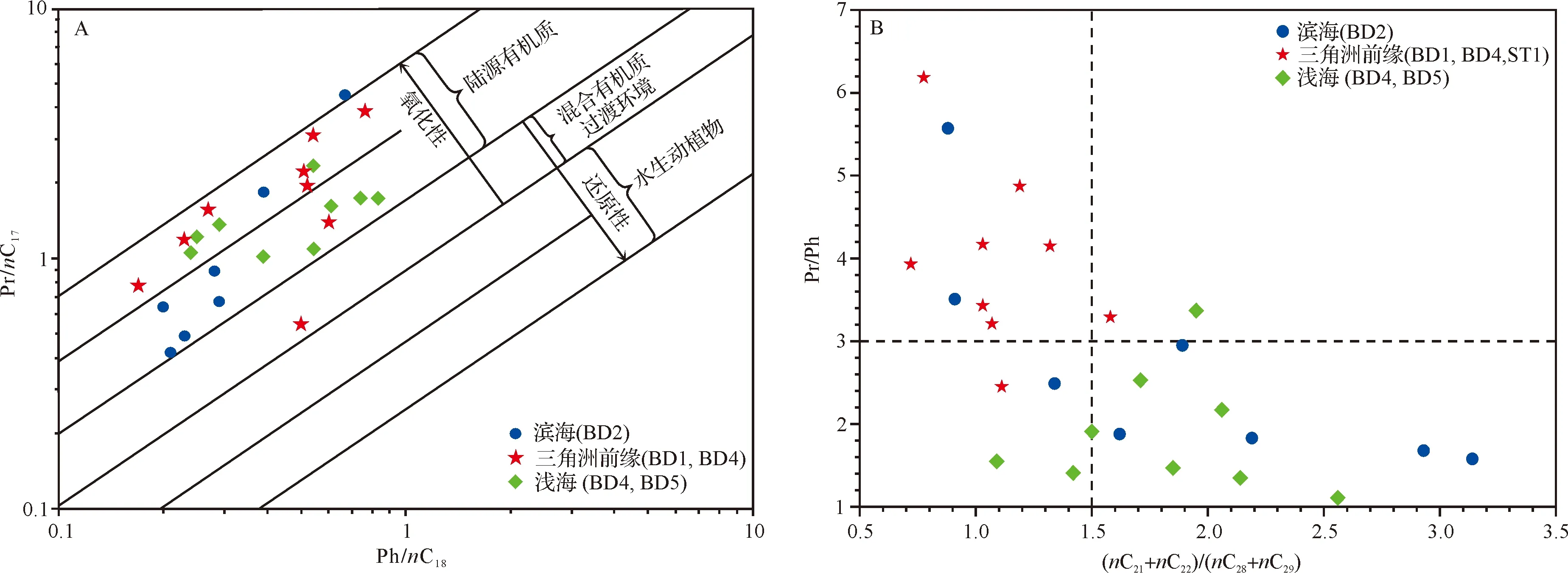

琼东南盆地东部渐新统不同沉积相烃源岩的正构烷烃和类异戊间二烯烷烃参数如表2所示,典型样品的饱和烃气相色谱图如图7所示。三角洲前缘亚相烃源岩的正构烷烃呈后峰型分布,主峰碳主要为nC25、nC27(图7C),(nC21+nC22)/(nC28+nC29)普遍小于1.2,Pr/Ph普遍大于3;浅海相烃源岩呈前单峰型分布,主峰碳主要为nC18、nC20、nC21(图7D),(nC21+nC22)/(nC28+nC29)普遍大于1.5,Pr/Ph普遍小于3。滨海相不同沉积亚相烃源岩生物标志化合物特征差别较大,其中海湾亚相的烃源岩生标特征与浅海相类似,烃源岩呈前峰型分布(图7A),(nC21+nC22)/(nC28+nC29)介于1.62~3.14,Pr/Ph介于1.58~2.95,而前滨—临滨亚相烃源岩的生标特征与三角洲前缘亚相类似,色谱图主要呈后峰型(图7B),(nC21+nC22)/(nC28+nC29)介于0.88~1.34,Pr/Ph介于2.49~5.57。

图4 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩干酪根显微组分三角图Fig.4 Maceral content triangular chart for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin

图5 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩干酪根类型分布频率图Fig.5 Kerogen type frequency chart for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin

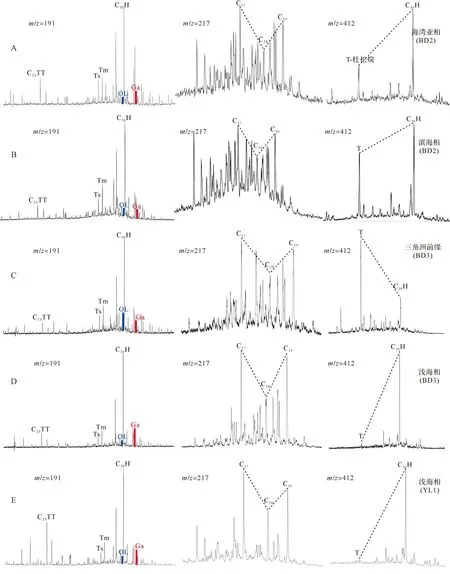

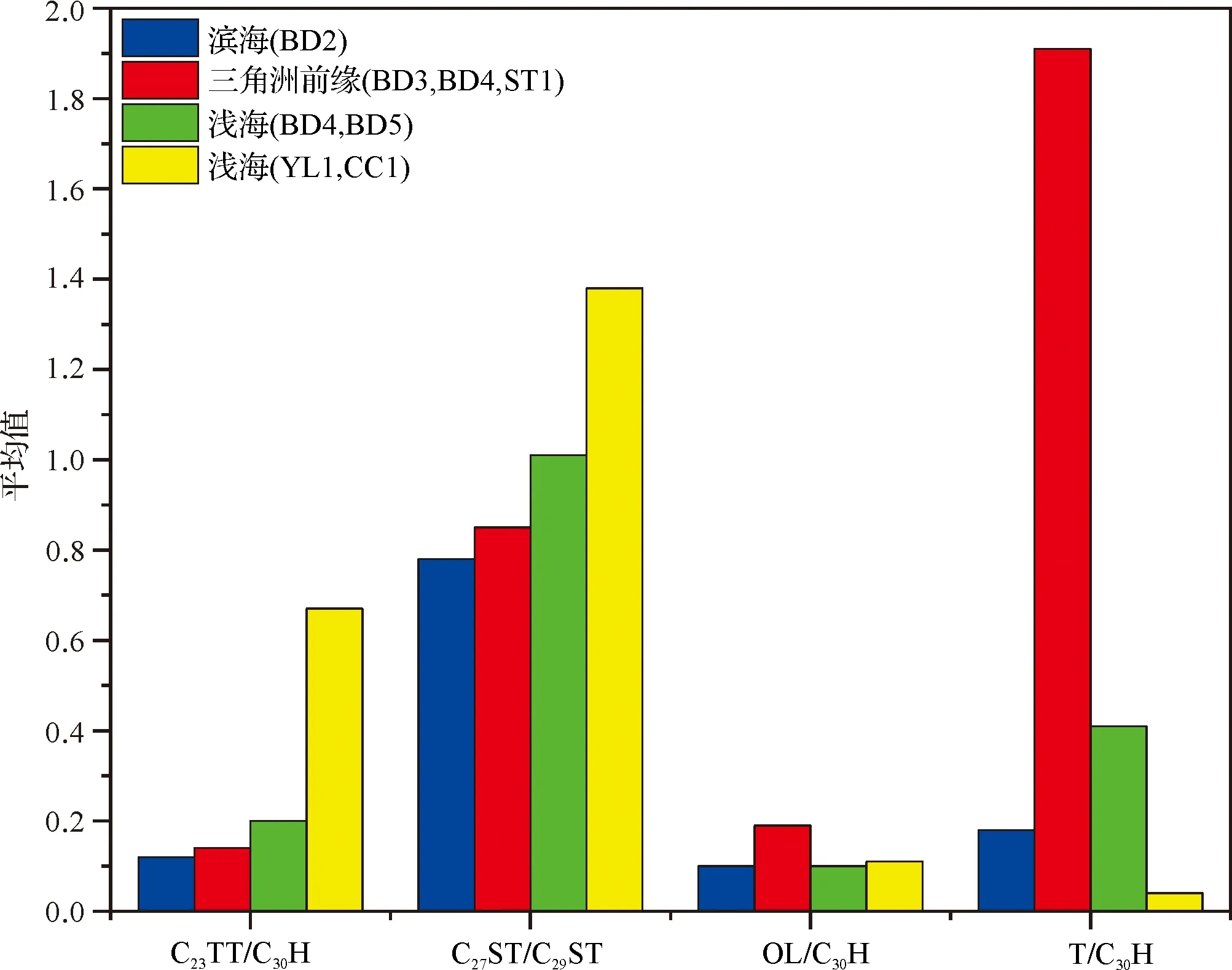

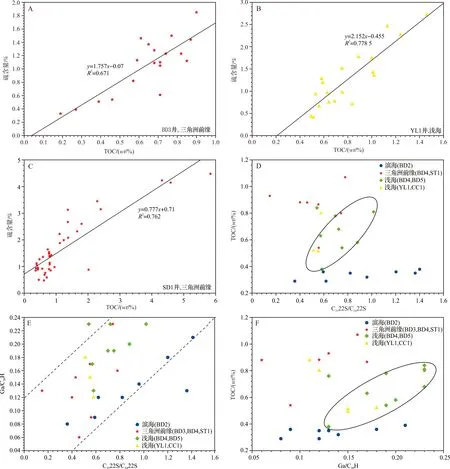

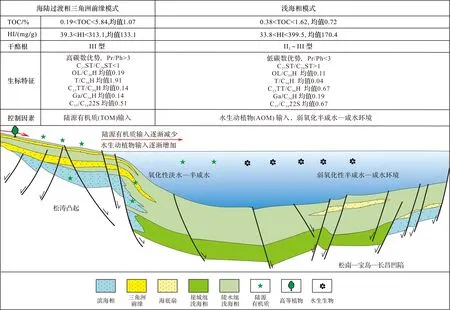

Pr/nC17和Ph/nC18的相关关系常用来指示烃源岩的沉积环境和母质来源,而Pr/Ph是判识有机质沉积环境的有效指标,一般而言,Pr/Ph<0.5为强还原膏盐沉积环境,Pr/Ph>3.0反映氧化条件下的陆源有机质输入,而0.8 宝岛凹陷北坡5口井及深水区2口井共30个烃源岩样品的饱和烃m/z217、m/z191、m/z412系列化合物参数如表2所示,各沉积环境中典型样品的饱和烃质量色谱图如图9所示。三角洲前缘亚相、滨海相(包括海湾亚相)烃源岩具有三环萜烷含量低和五环三萜烷含量高的特征,甾烷C27、C28、C29呈“V”型分布,奥利烷和双杜松烷T化合物含量丰富(图9A,B,C)。三角洲前缘烃源岩的C23三环萜烷含量(C23TT/C30H)、C27规则甾烷/C29规则甾烷(C27ST/C29ST)、奥利烷含量(OL/C30H)、双杜松烷含量(T/C30H)分别介于0.05~0.3(均值0.14)、0.68~1.28(均值0.85)、0.05~0.34(均值0.19)、0.37~4.42(均值1.91),滨海相烃源岩的C23TT/C30H、C27ST/C29ST、OL/C30H、T/C30H分别介于0.11~0.34(均值0.20)、0.72~1.30(均值1.01)、0.04~0.14(均值0.10)、0.04~0.72(均值0.41)。浅水区浅海相烃源岩的三环萜烷、五环三萜烷、甾烷C27、C28、C29分布类似于三角洲前缘和滨海环境,但奥利烷和双杜松烷含量极低(图9D),C23TT/C30H、C27ST/C29ST、OL/C30H、T/C30H分别介于0.08~0.18(均值0.12)、0.60~0.95(均值0.78)、0.04~0.47(均值0.05)、0.02~0.47(均值0.18)。而深水区浅海相烃源岩则与三角洲前缘烃源岩具有较大差异,呈现出高三环萜烷低五环三萜烷特征,甾烷C27、C28、C29呈“L”型分布,除个别样品外,多数样品的奥利烷和双杜松烷系列中T化合物含量低(图9E),C23TT/C30H、C27ST/C29ST、OL/C30H、T/C30H分别介于0.45~1.24(均值0.67)、1.09~1.59(均值1.38)、0.08~0.56(均值0.11)、0.03~0.929(均值0.04)。 表2 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩饱和烃生物标志化合物参数表Table 2 Biomarker parameters of saturated fractions for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 注:A:TOC; B:Pr/Ph; C:主峰碳; D:(nC21+nC22)/(nC28+nC29); E:C27/C29ST; F:OL/C30H; G:C23TT/ C30H; H:T/C30H; I: Ga/C30H; J: C35/C3422S; K:C29ββ/(αα+ββ)。 图7 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相典型烃源岩样品的饱和烃气相色谱图Fig.7 Representative gas chromatograms of saturated fractions for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 图8 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩正构烷烃和类异戊间二烯型烷烃散点图Fig.8 Scatter plot of n-alkanes and isoprenoids for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin OL/C30H、T/C30H常用来指示陆源有机质输入量的大小[33-34],C23TT/C30H、C27ST/C29ST则常用来指示水生生物输入量的大小[35-37]。琼东南盆地东区渐新统不同沉积相中烃源岩的甾萜烷特征具有显著差异(图10A,B),三角洲前缘烃源岩中OL/C30H显著高于其他沉积环境,在T/C30H平均含量上,各沉积相表现为三角洲前缘>滨海相>浅水区浅海相>深水区浅海相,在C27ST/C29ST和C23TT/C30H均值上,各沉积相表现为浅水区浅海相<三角洲前缘<滨海相<深水区浅海相(图11),反映出三角洲前缘烃源岩具有强陆源有机质输入的特征,而深水区浅海相烃源岩具有较强的水生动植物输入特征,滨海相烃源岩的陆源有机质输入量和水生生物输入量分别介于二者之间。整体来看,由陆向海渐新统烃源岩的陆源有机质输入逐渐减少而海相水生动植物输入逐渐增大。 图9 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相典型烃源岩样品的饱和烃质量色谱图Fig.9 Representative mass chromatograms (m/z=191,217,412) of saturated fractions for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 对母质来源生标参数与TOC相关关系的分析显示(图12),三角洲前缘亚相烃源岩的TOC和Pr/Ph存在正相关关系(图12A),OL/C30H和T/C30H高的烃源岩TOC普遍高(图12C,D),但TOC和(nC21+nC22)/(nC28+nC29)、C27ST/C29ST存在负相关性(图12B, E)。浅水区浅海相烃源岩的TOC和(nC21+nC22)/(nC28+nC29)存在正相关性(图12B),深水区浅海相烃源岩的TOC和OL/C30H、T/C30H相关性不明显,但和C27ST/C29ST、C23TT/C30H存在正相关关系(图12E,F)。这说明三角洲前缘亚相烃源岩的陆源有机质输入越强,烃源岩的有机质丰度越高,浅海相烃源岩的水生动植物输入越大,烃源岩的有机质丰度越高。滨海相烃源岩的TOC普遍较低,且和各参数的相关性很差,说明母质来源不是影响滨海相烃源岩发育的主要因素。 图10 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩甾萜烷参数散点图Fig.10 Scatter plot of steranes and terpanes for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 图11 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩甾萜烷参数平均值对比图Fig.11 Contrast diagram of average sterane and terpane values for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 沉积岩中的硫含量(TS)表征了岩石中有机硫、黄铁矿硫、硫酸盐硫和单质硫的丰度,对烃源岩的沉积环境具有明显的响应和指示作用[38]。研究表明:在较强的氧化条件下,全硫含量和有机碳含量之间会表现出密切的正相关性[39],在厌氧或静水环境下,沉积岩中的黄铁矿硫(Spyr)和有机碳含量(Corg)之间不存在相关关系且散点图上截距为正,正常氧化性海水沉积环境下,Spyr和Corg有正相关性且截距为零[40-41]。由于研究区总体属于海相沉积环境,其有机硫等成分极少,因此,TS可近似反映黄铁矿硫含量。BD3和SD1井三角洲前缘烃源岩和YL1井浅海相烃源岩的TOC和TS呈现很明显的正相关性,相关系数分别达到了0.67、0.76、0.78,且BD3井和YL1井的硫含量截距为负,SD1井硫含量截距为正但很小(图13A,B,C),这种正相关关系和低硫含量截距值说明硫的富集是早期成岩阶段硫酸盐与有机质发生氧化还原反应的结果[42],反映出陵水组沉积时期不同沉积相的水体主要表现为氧化性。 C35/C3422S常用来指示成岩过程中海相沉积物的氧化还原电位,高C35升藿烷丰度指示了无游离氧的强还原环境[29,37]。如图13D所示,三角洲前缘烃源岩的C35/C3422S介于0.15~0.78均值0.51,浅海相烃源岩的C35/C3422S介于0.51~1.01均值0.67,滨海相烃源岩的C35/C3422S介于0.36~1.41(海湾亚相烃源岩介于0.59~1.41)。这说明在成岩过程中,浅海相水体的还原性强于三角洲前缘水体,滨海相中海湾亚相的水体还原性明显强于前滨或临滨亚相水体。这一结论与浅海相和海湾亚相烃源岩的Pr/nC17、Pr/Ph值显著低于三角洲前缘和前滨—临滨亚相烃源岩的特征一致(表2),说明浅海相和海湾亚相的水体表现为弱氧化—弱还原性,而三角洲前缘和前滨—临滨亚相的水体表现为强氧化性。此外,滨海相和三角洲前缘亚相烃源岩的C35/C3422S和TOC表现出无明显的相关关系,而浅海相烃源岩的C35/C3422S和TOC表现出较弱的正相关性,说明水体的氧化还原性对滨海相和三角洲前缘烃源岩的有机质丰度影响较小,而对浅海相烃源岩的有机质丰度影响较大,浅海环境的弱氧化—弱还原性水体是影响有机质富集的有利因素之一。 图12 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩有机质丰度和母质来源生标参数散点图Fig.12 Scatter plot between TOC and organic matter source biomarker parameters for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 图13 琼东南盆地东区渐新统不同沉积相烃源岩有机质丰度和母质来源生标参数散点图Fig.13 Scatter plot between TOC and organic matter source biomarker parameters for Oligocene source rocks from different sedimentary facies in the eastern Qiongdongnan Basin 伽马蜡烷是一种C30-三萜烷,它常出现在高盐度的海相和非海相沉积物中,因而一般认为伽马蜡烷是高盐度的指标[29,43]。如图13E,13F所示,三角洲前缘烃源岩的Ga/C30H介于0.06~0.23均值0.14,滨海相烃源岩的Ga/C30H介于0.08~0.21,浅海相烃源岩的Ga/C30H介于0.13~0.23,均值0.19,且Ga/C30H和C35/C3422S存在很明显的正相关性。这说明浅海相的水体咸度略高于三角洲前缘和滨海相,水体咸度与氧化还原性具有很好的一致性。三角洲前缘和滨海相沉积水体可能主要为淡水—半咸水氧化环境,而浅海相沉积水体可能主要为半咸水—咸水弱氧化环境。此外,滨海相烃源岩和三角洲前缘烃源岩的Ga/C30H和TOC表现出无明显的相关关系,而浅海相烃源岩的Ga/C30H和TOC整体表现出一定的正相关性(图13F),说明水体咸度对滨海相和三角洲浅烃源岩的有机质丰度影响较小,而对浅海相烃源岩的有机质丰度影响较大,浅海相的半咸水—咸水环境是影响有机质富集的有利因素之一。 琼东南盆地深水东区渐新统烃源岩沉积于盆地裂陷阶段。沉积时期,烃源岩的母质来源主要为陆源有机质,水生生物也有一定贡献,造成不同了不同沉积相烃源岩具有不同的生烃潜力、不同的生物标志化合物特征和不同的发育控制因素。据此,琼东南盆地深水东区渐新统烃源岩的发育模式可划分为海陆过渡相三角洲前缘模式和浅海相模式(图14)。 三角洲前缘模式的烃源岩具有中等—高的有机质丰度(TOC介于0.19%~5.84%,均值1.07%),有机质类型为Ⅲ型,其生物标志化合物具有高Pr/Ph(均值3.85)、高OL/C30H(均值0.19)、高T/C30H(均值1.91),低C23TT/C30H(均值0.14)、低C27ST/C29ST(均值0.85)、低(nC21+nC22/nC28+nC29)(均值1.1)和相对较低的Ga/C30H(均值0.14)、C35/C3422S(均值0.51)特征。三角洲前缘烃源岩的有机质丰度主要受陆源有机质输入控制,氧化性淡水—半咸水环境对有机质丰度的影响不大。浅海相模式的烃源岩有机质丰度中等(TOC介于0.38%~1.62%,均值0.72%),有机质类型为Ⅱ2~Ⅲ型,其生物标志化合物有具有低Pr/Ph(均值1.87)、低OL/C30H(均值0.11)、低T/C30H(均值0.04),高C23TT/C30H(均值0.67)、高C27ST/C29ST(均值1.38)、高(nC21+nC22/nC28+nC29)(均值1.8)和相对较高Ga/C30H(均值0.19)、C35/C3422S(均值0.67)的特征。浅海相烃源岩的有机质丰度主要受水生有机质输入控制,弱氧化性半咸水—咸水环境也对有机质丰度有一定影响。滨海相烃源岩的有机质丰度差—中等(TOC介于0.31%~0.88%,均值0.54%),有机质类型以Ⅲ型为主。滨海相烃源岩的有机质丰度不受母质来源和沉积水体的氧化还原性控制,其烃源岩发育模式是一种破坏性模式。 图14 琼东南盆地东区渐新统烃源岩发育模式图Fig.14 Depositional models of Oligocene source rocks in the eastern Qiongdongnan Basin (1) 琼东南盆地深水东区渐新统不同沉积相烃源岩具有不同的生烃潜力,三角洲前缘烃源岩有机质丰度中等—高,有机质类型为Ⅲ型,滨海相烃源岩有机质丰度差—中等,有机质类型为Ⅲ型,浅海相烃源岩有机质丰度中等,有机质类型为Ⅱ2~Ⅲ型,烃源岩的热成熟度在不同凹陷差异性较大,其中松南—宝岛凹陷渐新统相同层位烃源岩的成熟度高于长昌凹陷。 (2) 琼东南盆地深水东区渐新统三角洲前缘烃源岩和浅海相烃源岩的生物标志化合物特征具有显著性差别:三角洲前缘烃源岩具有高Pr/Ph、高OL/C30H、高T/C30H和低C23TT/C30H、低C27ST/C29ST、低(nC21+nC22/nC28+nC29)、低Ga/C30H、低C35/C3422S的特征;浅海相烃源岩具有低Pr/Ph、低OL/C30H、低T/C30H和高C23TT/C30H、高C27ST/C29ST、高(nC21+nC22/nC28+nC29)、高Ga/C30H、高C35/C3422S的特征。三角洲前缘为氧化性淡水—半咸水沉积环境,而浅海相为弱氧化性半咸水—咸水沉积环境。 (3) 琼东南盆地渐新统烃源岩的发育模式可划分为强陆源有机质输入的海陆过渡相三角洲前缘模式和弱陆源有机质输入的浅海相模式。三角洲前缘模式下沉积的烃源岩有机质丰度主要受陆源有机质输入控制,浅海相模式下沉积的烃源岩有机质丰度受水生有机质输入和弱氧化性半咸水—咸水沉积环境控制。 致谢 在论文撰写过程中受到了程熊博士、何大双博士等的帮助,在此一并感谢。

3 烃源岩发育控制因素

3.1 母质来源

3.2 沉积环境

4 烃源岩发育模式

5 结论