公共艺术创作感想:“一场日常的演出”

刘毅

艺术:唤醒人们参与的本能

就像原始人类开始在洞穴上画画,小孩儿天然地喜欢涂鸦、嬉闹那样,人类总有一些与生俱来的本能冲动。我们可以自发地调动身体,有着情感表达的原始欲望,需要的往往只是一个恰当、合适、可被激发的环境或氛围。在人类被驯化成长的过程中,这些冲动本能地日趋衰弱,秩序和规范取而代之主宰着我们的精神世界。作为心智健全的社会人这当然非常重要,但不可忽视的是,我们自身那些原始的想象力和创造力也已经大打折扣。

艺术,恰恰是创造力的开端。在我看来,艺术不仅是艺术家对创造力的探索与呈现,更重要的,我希望艺术作品能够成为唤醒观众创造力的引线,通过激发他们的生活经验,使他们本能地参与其中。当观众不再是单纯的“观看者”,他们把自己的身体和行为活动变成作品部分的那一刻,在艺术家提供的这个有限“舞台”上,无论能量大小,人们自我精神的对话已然发生。而这也是当今公共艺术与传统“观赏性”艺术的重要区别。因此,我将公共艺术看作“剧场”,一件作品就像一个剧场,演员的表演是舞台存在的意义,公众本能的参与以及由此引发的精神对话才是艺术作品真正的价值所在。这个“剧场”既是人们原始本能的引爆点,开启心智与情感的碰撞,又等待着公众上演一场日常的演出,借由公众的参与,作品才得以完成,最终实现它们存在的意义。

比如当你遇到一个秋干,自然而然地就想参与其中。荡秋干是人在孩提时代就具有的身体经验和行为记忆,根本不需要太多知识储备,就可以很自然地参与进去,所以这是一个很好的切入点,它让孤立静存的艺术作品瞬间变成了一个开放式的舞台,只要你来,就有属于自己的表演。但艺术创作终究不是随意的嬉戏,至于怎么表演,背后其实暗藏着艺术家的设计与“阴谋””。于是就有了2016年的《嘿!人类》(Hey,Human)这件装置。《创造亚当》是西斯廷天顶画中最动人心弦的一幕,描绘了上帝将手指伸向亚当,创造人类第一个生命的故事。当人类坐上秋干,“亚当”和“上帝”的手亮起,随之摆动……以一种幽默玩笑的方式,回应着有关人类诞生的故事。并且,秋干静止的时候就是一件静默的装置,用的时候它才有意思,也迎来了作品意义生成的时刻。这就是合作,公共艺术也是一种与公众合作机制的建立,至于以何种方式让它们合作,合作后带来什么样的效果,则是艺术家创造力的体现了。

互动:艺术家的隐退和公众的登场

关于“互动”,现在有很多作品都在借用这个话题,以此吸引观众的注目。艺术界能够有意识地结合新技术前端、朝多元化发展是很好的。但难道互动只意味着一种人机结合的方式吗?用高科技、新媒介的炫目效果吸引观众注意的目光,使他们出于好奇心而被迫学习操练这些媒介设备的时候,又能在多大程度上真正震撼人们的心灵,让他们释放真实的自我,产生深度的共鸣效果呢?

我希望艺术作品的“互动”,不仅停留在吸引观众参与进来这样的表层含义上,更不是因为使用了一些独特新奇的技术,令观众惊异于作品的媒介,却在和作品互动之后,依然产生“这是一件很酷的艺术品”“这是艺术家的艺术”“艺术离公众很远”诸如此类的想法,与艺术仍然有着一层隔膜的心态。也许公共艺术应该是一种存在于人们生活的、自然而然地唤醒人心智的艺术方式。

因此,我尝试对公共艺术作品创作概念建立一个公式:“艺术家+公众=一场日常的演出”。随着艺术工作的深入,这个公式中的艺术家的部分比例会在作品完成的过程当中渐渐削减,到最后可能公众是99%,艺术家就已经完全隐退了,剩下的就是一件和公众没有距离感的作品,只有公众参与进来了,建立了联系与沟通,作品才算走向完成。公众所带来的公共现场是持续变化的,有的超出了艺术家原先的设定与想象,产生不一样的结果,这很迷人。至于如何削减作品与公众的陌生感,使公众能够自然而然地参与进来,则是艺术家的工作和智慧。借用人们共同的身体经验和行为记忆,可以是一种有效的创作路径,比如:大多数的孩子喜欢钻洞,这或许就是一种身体本能的冲动。人们日常生活中离不开家具的使用,各种行为动作已经变成了我们的身体记忆,显得再寻常不过。正是这些看似寻常的日常行为,成为我创作的灵感来源。

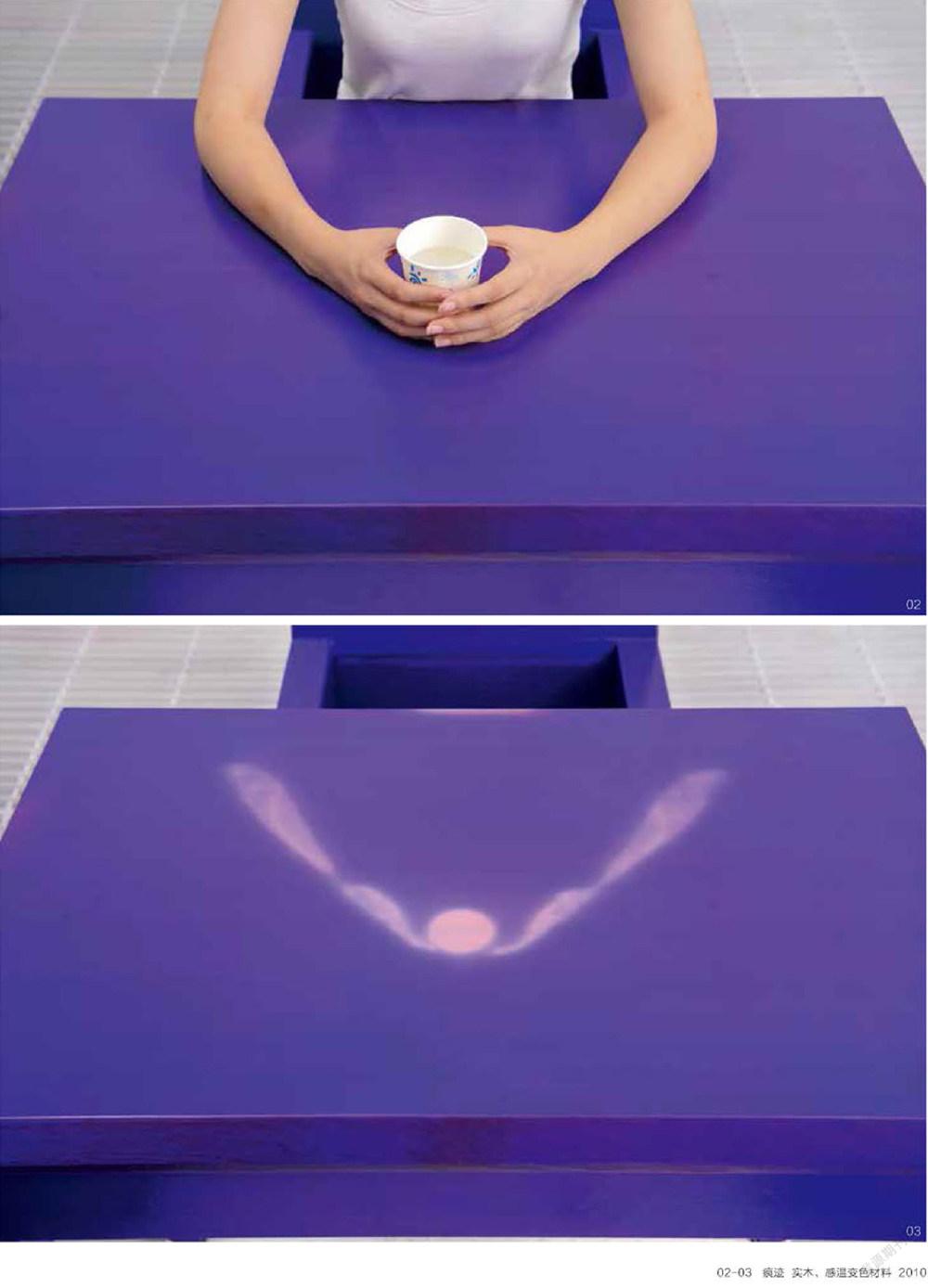

用实木和感温变色材料制作的这套《痕迹》(Traces)桌椅,从外观上就是一套普通的家具,不同的是人除了使用其功能之外,还能感受到桌椅对人的行为“反应”。人的坐、靠、倚、扶、拉、推、趴等动作,加上其他热温物体的放置,都能使平静且失真的紫色表面带来一些变化:家具表面会随着温度的不断提升从紫色变为木质的自然纹理,温度下降后又回到原来的紫色。正是在这个静默的变色过程中,诱导人去关注生活中不经意的一些痕迹,寻求情感的慰藉,刺激麻木的神經。还有一件《种子星球》的作品也与此有关。有人说孩子是一张白纸,我不这样认为。我所看到的孩子是最丰富的,他们与生俱来有着充沛的体力与精力、强大的好奇心,他们编译着自己与世界的“代码”,建立着自己与未来的“链接”。当我将直径15米的圆形星球降落在草地上,给予它表面一些大大小小的洞,星球内有些能够攀爬的设施,孩子们立刻在里面尽情地玩耍,在你告诉和邀请他们画画时,他们爆发的能量变得非常强大。当艺术脱去宏大主题、沉思静观的外衣之后,这种平易近人、自然而然的存在方式或许正是对我们当代生活的一种积极的回应。

由于自身身体的残疾和缺失,让我更加希望与人交流、沟通。其实,“身体和身体经验是我很关注的内容,在早年创作起步阶段,就已经不自觉地把身体当作媒介或主题使用了。2000年我在上海工艺美校读书时,和朋友一起做了一件行为艺术。当时是在校园的操场上,那时也不知道阿布拉莫维奇这样的艺术家,就是一种发自内心、非常原始的冲动,我们邀请观众参与创作,在我们身上作画,或许用身体去表达就是人类最原始的心理诉求。稍后创作的摄影《伙伴细胞》《肖像》、装置《母体诞生》《你看我我看你》和2009年的行为艺术《与狮子比健美》以及近期的《通》《一块布24个人》等都和“身体”有关,有的是关注自我身体,有的是利用观众的身体与行为,还有的是建立作品、观众与我三者之间的行为关联。

互动背后的策略——对公众的设计

我的工作方向很多,既画画、做雕塑和大型公共装置,也做家具产品设计、空间与平面设计、新媒体影像、行为表演,还策划组织艺术活动和展览,这就使得我的作品面貌变得非常多样,似乎没有一种固定的所谓“风格”可以追踪和界定。或许与我设计的专业学习背景有关,从平面设计、多媒体设计到产品设计,这些学习都成为我在创造性工作中的辅助与手段,给了我很大帮助,也促成了跨媒介创作的状态——从平面到立体、从二维到三维、从实体到虚拟,所有的载体形式都可以成为创作的手段和艺术的呈现方式。另一方面,“设计”的思维逻辑也让我在公共艺术创作过程中能够自发地转换角色,不只把创作当成是我个人的思想表达,更直接的是站在公众的立场上去思考问题。将公共艺术的“在地性”问题,转化为“对现场公众设计”的策略。

2015年在德国汉堡做的空间绘画与行为表演作品《斯滕贝格之歌》(The Song of St?rtebecker),就是“对公众设计”的策略产物。作为一个外国人,我希望通过作品与德国当地的民众产生交流,确保作品尽可能地在一个开放的知识环境中发生意义,而不是带去一件他们非常陌生、需要更多的知识信息才能理解的作品,那样观众就很容易溜走。人对完全陌生的事物多少会抱有抗拒的心态,而一个亲切开放的艺术姿态则是引导公众进入作品深处的关键要素。,

在经过调研和一系列设想之后,选择了当地一个中世纪时期的海盗克劳斯·斯滕贝格(Klaus St?rtebecker)形象作为创作对象。这位侠盗在当地非常知名,受到众多百姓的爱戴,连当时的丹麦皇室都能哼唱关于他的民谣。有趣的是关于他的众多信息几乎都是“传说”,人们把他的故事流传至今,甚至拍成了电影。作为同样出生在港口城市的我,对于海盗的认识与斯滕贝格在汉堡所受到的英雄式美誉产生了一些反差。我用德文在空间中崇敬地抄写关于斯滕贝格的故事,同时还在绘画空间中用我自己的语言为观众讲述他的故事,最后观众可以在绘画空间的墙壁上写下任何想说的话。这种故事、表演、观众、文字和空间之间的互动,构成了一系列的信息交叉与错位碰撞,共同建立起一个关于克劳斯·斯滕贝格的公共场域,在这种既熟悉又陌生的复杂感受中,他的精神于此共鸣。