晚 饭

茅店月

昏暗像一块年久的抹布覆盖着姑利山,空气里冷飕飕的,栗子树赤脚站在山坡上,显得瘦骨嶙峋。我和父亲走过石桥,没有人说话,似乎这个时节不适合说话。我们心里的想法都浓缩成霉暗的草籽,积压在那里,等着阳光充足的时候破土重生。父亲咳嗽了一声,习惯性地从盒子里抽出一根烟,点上。枯黄的火苗扑哧一下燃烧起来,又迅速湮灭,留下细微的辛辣味道。我讨厌这种气味,在漫长的生活里,我多次对父亲的爱好唠叨,我说:“你为什么不买点儿干果呢?装在袋子里边走边吃,你为什么非要把自己熏得眯起眼?”往常,父亲会像个做错事的孩子,脸羞赧地红起来,随后又瞪着眼睛,朝我嚷嚷:“大人的事小孩子别管。”现在,我不再是孩子,风吹日晒地长成了一个硬朗的男人,我有资格对很多事情评头论足,约束它们,打点它们。譬如眼下,我可以用得体言辞劝阻父亲,让他把烟丢掉,丢进桥下冰冷的河水中。可我却说不出一句话,我的喉咙发堵,血脉向内收敛,我跟在他的身后,一步一步,低下头,像是做错事的孩子。

父亲似乎没有觉察,烟头在幽暗的空气里忽闪着,那么飘忽。他手里提着两条冰冻的带鱼,还有一些卤肉和辣酱。这是父亲的一个预谋,在镇子上,他繁忙地出入低矮的店铺,搜罗年货。他扭头看着我,用略带兴奋的声音说:“你看看,我们往年吃的东西,是不是都买了。”我扫了一眼,袋子里装得满满的,青菜、糖果、干菜,都堆积在不同角落。我点头,用鼻音说“嗯”。父亲满意地转过身,朝前走了两步,又停下来,喃喃道:“总感觉有什么东西忘记了。”他抓了抓头,陷入艰难的思考,终于,他想起来,要去买一包干枣。

现在,这包枣子就躺在我左手的袋子里,一声不吭,它不知道接下来会发生什么。但这一切,父亲都计划好了,他会把枣子洗干净,和其他干果一起,放进蓝花瓷盘子里。年老的祖母会从里屋出来,开始生火做饭,用细碎的糯米混合着各种干果一起蒸,直到它们熟透。“别动,这是给祖宗吃的。”祖母很多年来都一贯如此,似乎怕谁一口吞掉刚盛到盘子里的甜饭。她守在案板跟前,大声嚷嚷着,随后又换上一种温柔迷离的声音,面朝灯火,祭祀那些隐藏在屋子角落的先祖。灯光是那样缥缈,照着她黧黑的面孔,也照耀着接踵而来的日子。

我们走得很慢,或许是迎着风,步子迈不开。父亲的脚步有些踉跄,如同他这个年纪的人一样,父亲的身体已不再灵活,甚至很羸弱。他右腿受过伤,左边的肋骨断过几根,年轻时,生命的假象掩饰了一切,他生龙活虎地爬山下水,去很远的滩地收割芦苇。但那些伤,一直在,它们是幽暗的霉菌,潜藏在骨头里,缓慢生长,现在,开始大肆侵蚀父亲的身体。父亲似乎依旧没有感觉,面容平静地吸烟,用手指娴熟地弹掉烟灰。风从姑利山深处吹来,阴冷的空气带着腐叶的气味,黏稠而忧伤,让人感到寒冷。父亲哆嗦了一下,突然转过身,回头看着我说:“你去理个发吧,头发那么长,看着不精神。”我说:“头发长暖和,省帽子钱了。”父亲抿着嘴笑,他把带鱼从左手换到右手,背弓着,光从侧面切割过来,让他看起来像一只苍老的虾米。

是的,他是一只孤独的虾米,衰老,没有人说话。母亲过早地离开了他,在连绵的日子中,他独自待在一间宽大的房子里,逆光坐着闷头抽烟,喝水、做饭、上班、洗衣服,他开始学着自己打点生活,拙手笨脚像个孩子。然而,他不是。他有自己的孩子,有自己年老的母亲,他总谋划着在一个特殊的时刻,带着孩子回到母亲那里,吃一顿丰盛的晚饭,热气腾腾的。于是,腊月将近的黄昏,我跟着这苍老的虾米向原野深处游去。

天已经黑下来,枯草在路旁哀唱,而风却流离失所四处浪奔。我们要回到那个低矮的村庄,在那里做一顿丰盛的晚餐,靠着被烟火熏黑的立柱慢慢咀嚼。我有些迫不及待地往前赶路,近了,我们看到了村庄细小的灯火,一点一点,从枯枝的黑痕中透过来,忽闪着,那么瘦弱。父亲狠狠吸了口烟,然后掐灭烟头,把它扔进幽蓝色的夜空。他的脸上,雕琢着一种隐秘的幸福。我们穿过柴火味儿浓稠的空气,轻飘飘地路过每一个门楼,最后停在一座瓦房前。这里,就是祖母的房子,它是个陈旧的巢穴,经年风吹日晒,让它看起来像一个破损的陶罐。祖母就是从这个陶罐中跑出来的,她穿着大襟褂子,黑而宽大,发髻歪到一侧。她站在悠悠的夜色里,矜持地笑,用讨好的口气对父亲说:“累了吧?先进去洗洗。”

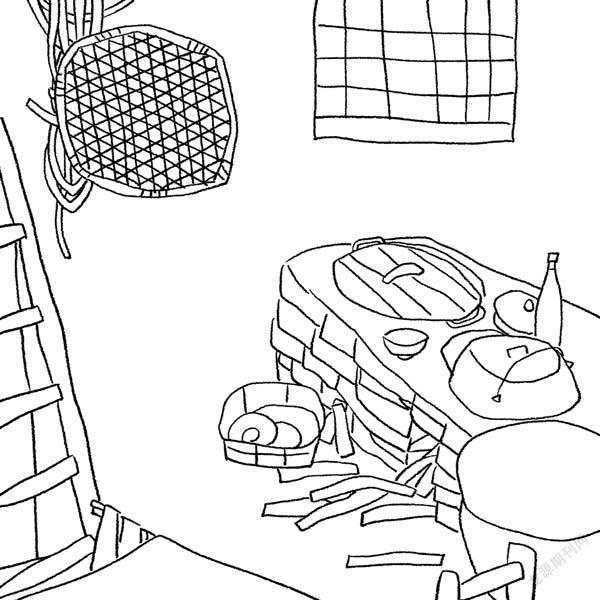

在上房里,我靠着弓背椅子喝茶,祖母则像陀螺般旋转着,炒菜、烧水、给灶膛里喂柴,父亲蹲在她旁边,小声地说着悄悄话。我闻到了浓厚的松木的气味儿,在灶膛里燃烧着,发出毕剥的声音。我知道,那是二叔用三轮车从木器厂拉回来的。他是个木匠,做一手漂亮的木活儿。我又喝了一杯水,然后努努鼻子,站起来,朝正房走去。那里,一张四方木桌上已经摆满了各种菜,蒸着热气,我坐在下首的木凳上,想尝一口焖肉。这时,祖母和父亲端着鸡蛋汤走进来,坐在桌子另一边。父亲拧开一瓶葡萄酒,刚要往杯子里倒,祖母就喊起来:“先喝点汤暖暖。”她眉毛扬着,表情异常夸张,似乎在阻止一件危险至极的事。说着,她盛了一碗放到我跟前,然后心滿意足地回到座位上,嘴角带着丰沛的笑容,陷落进庞大的阴影里。

事实上,那顿晚饭是失败的,我们并没有仔细品尝,包括鸡蛋汤,它太咸,湿黏的感觉仿佛爬虫穿过。祖母继续在阴影里沉默,看不到表情。她眯起眼打盹儿的瞬间,父亲和我果断地将汤倒进泔水桶,他又把葡萄酒拿出来,肆无忌惮地倒满杯子,一仰脖,咕咚一声灌进喉咙。或许,酒劲儿上头,或许,父亲困了,他倒在椅子上,吸着烟,含含糊糊地跟我说话,又好像在自言自语,声音细小而混沌,最后,简直和门外掀动草帘子的风声混为一体了。