马兰花开二十一

→ 罗南 广西凌云人,有散文、小说散发在《花城》《作家》《广西文学》《美文》等刊物,有作品入选多种选本,散文集《穿过圩场》获第八届广西文艺创作铜鼓奖。

一

二姐不如意的时候就会声讨我,她总喜欢提往事。她说,你小时候,我背你上学,你一哭,老师就叫我出去。我背着你,在操场上转。你总是哭,我便总是在操场上转。你小时候特别爱哭。

——关于这些,我一点儿记忆都没有了。我的记忆更多的是家门前那片空地,白天的时候,那里常常空无一人。我独自坐在门槛上,漫无边际地发呆。丫字形的马路在我眼前不远处,岔向另一个方向,我知道往左是学校,往右是一个名叫沙里的乡镇。父亲常去那里赶圩,他卖老鼠药。我清晰记得他有一只黑色的人造革挂包,拉链坏了,父亲用麻线缠绕成扣搭,订上两颗黑色的纽扣。我不知道父亲的包哪儿来的,也许是从某一处垃圾堆里捡来的——垃圾堆里常常有一些稀罕的东西,我就曾捡到一个缺了胳膊的漂亮洋娃娃。父亲将老鼠药放到包的最里层,依次才是肚里塞满稻草的老鼠和一把把老鼠尾巴,它们全被晒得枯瘪难看。——这些全都是父亲的战绩,他骄傲地把它们摆放在摊位上,赶圩的人一看,就知道他的老鼠药很厉害了。

父亲赶沙里圩,也赶伶站圩,或朝里圩。凌云县有十个乡镇,父亲一个圩一个圩地赶下去,挂包里的老鼠药就变成零零散散的纸币或硬币。我们家的米缸常常是空的,母亲需要钱买很多很多的米。

每天清晨,天还没亮透,父亲就挎着包,走出家门了。我躺在床上,迷迷糊糊地听到门吱地打开,又吱地关上。父亲挤在一辆拖拉机上,人很多,就像母亲在秋天里从山上背回来的玉米,一棒紧挨一棒,层层垒插在背篼里。我和五姐特别喜欢翻父亲的包,老鼠药卖得好的时候,就会从那里面翻出几个好吃的芭蕉或甜瓜来。这样的日子真叫人快乐。直到有一天,父亲乘坐的拖拉机翻下路坎,和他同车的六堂哥被车压在胸口,再也不会醒来。——六堂哥卖烟丝,他也赶圩,翻下路坎那年,他十九岁。家里一片慌乱。小婶婶哭得撕心裂肺。父亲沉默了好几个圩日,又挤坐在拖拉机上,像往常一样,一个圩一个圩地赶下去。

马路对面是一片菜地,半人来高的石围墙,攀爬着许多带刺的植物,它们会开一种小小的好看的红花。山逻街的孩子都不去碰这种花。山逻街的老人说,触摸过花的手再去揉眼睛,就会变成瞎子。

弓着背,身材矮小的汤家婆婆从街头走下来,她的小脚颤颤,却每一步摇得飞快。我们小孩子都害怕汤家婆婆,她骂人太厉害,哪个小孩子不小心冒犯到她,她能一路恶骂着追赶到家里来,就算躲进床底也无济于事,她会拿一根长长的竹竿,不停往床底来回挥扫。小孩子在床底腾挪身子,不论躲到哪里,都会被竹竿打中,最后痛得受不了,只好乖乖钻出来让她骂。

独自走在路上的汤家婆婆是那样的孱弱,她单薄得甚至一阵风都能刮跑。她熟练地打开菜园用荆棘做成的门,进去掐一把菜,然后再慢悠悠地走回街头去。

我坐在门槛上,看着汤家婆婆的背影消失在路的拐转处,丫字形的马路便又寂寥起来。一头拖着长长奶子的花母猪大模大样地走过来,它的身后跟着一群长得和它一模一样的花猪仔,它们从我眼前走过,在一堆垃圾里乱拱。几只大黄狗你追我赶,从马路另一头飞快跑过来,消失在路的尽头。我不知道它们从哪里来,又到哪里去。

我百无聊赖地等待傍晚来临。我喜欢傍晚。那时候,姐姐哥哥们从学校回来了,母亲从山上回来了,父亲从圩场回来了,我们家便热闹起来。姐姐和她的玩伴,在门前的空地上画方格,玩跳房子的游戏,母亲和巴修还有一群邻居坐在另一头,交头接耳说着别人家的闲话。萤火虫三三两两飞过,一群孩子跑到马路中间,快乐地尖叫着跃身扑捉。他们提着用作業簿折叠成的灯笼,萤火虫被困在窄小的纸空间里,闪烁着绿莹莹的光。哥哥已经读小学五年级了,他得意扬扬地说,古时候,有个读书很用功的人,晚上没有灯的时候,就是用这种办法看书的。

哥哥懂得很多稀奇古怪的事,全是从书本上看来的。不捉萤火虫的时候,他和姐姐趴在火油灯下写字。那些包有好看书皮的课本,非常惹眼地摊在饭桌上。我看了一眼,又看了一眼,终于没忍住,抓起笔,胡乱在书上画横线竖线,他们便尖叫着,朝我头上重重拍来巴掌。我便也尖叫着,大声哭。父亲远远地看过来,母亲远远地看过来,不咸不淡地吼骂几声,低头继续剥手中的玉米棒。我们弄不清被吼的是谁,便都心安理得地认定,父母吼的是对方。屋子里再次安静下来,只剩下铅笔划过写字本沙沙的声音。

二

大的姐姐有很多秘密。她们谈论山逻街的男青年女青年时,总要撵走我和五姐。她们不让我们听。小孩子的嘴巴漏风,会把她们的秘密传出去。我们还是偷听到,二姐恋爱了,对象是伍。

我喜欢伍。他在糖烟酒公司工作。那间光线昏暗的房子,人还没跨过门槛,就已被糖果饼干的味道裹挟。伍站在高高的柜台后面,看见小孩子走进来,只远远瞟过来一眼。小孩子大多不买东西,他们蹲在地上,眼睛像筛子,四处寻找水果糖的糖衣,——这些糖衣,对裁开来,就可以折成一曲一折的长链子,挂在门窗上当帘子,有人走过,用手撩开,那些糖衣链子便五颜六色地旋转着,像美好的梦。小孩子更喜欢的,其实还是站在巨大的玻璃瓶前,盯着那些花花绿绿的糖果吞口水。伍有一头微鬈的短发,说一口软糯的桂柳话。山逻街从来没有姓伍的人。

知道二姐的秘密后,再次见到伍,便无端端觉得,他瞟过来的目光里,流淌着热滚滚的黏稠的东西。其实伍的眼睛里什么也没有,是我自己想出来的。罗家那么多姐妹,伍看都看不过来,怎会知道那个流着黄鼻涕,整天不开口说一句话的脏小孩是谁呢。二姐的笑容倒是明显的不同,她呼呼地踩着缝纫机,有时候就会停下来,莫名其妙地傻笑一阵。二姐会裁缝。大的姐姐们都会裁缝,她们有一双巧手,做得出山逻街最漂亮的衣服。

我天天盼着伍迎娶二姐。二姐却失恋了。她蜷着身子蹲在火塘旁,像一只惧怕寒冷的猫。火塘里燃烧的火,在深夜里渐渐熄灭,最后变成灰烬。二姐蹲在冰冷的黑暗里,勾着头,一动不动。家里的人从她身旁进进出出,每个人都把心悬起来,不敢跟她说话。二姐的心是空的,这个家便也空了。

关于这些,我什么都不知道。我只看见那条裙子,那些花瓣一样层层叠叠的裙摆,被二姐从缝纫机里踩出来。当她剪断最后一根线,将裙子在我眼前抖开,我便被那抹鲜艳的红晃痛了眼睛。

那块料子,是货郎从很远的地方带到山逻街来的。山逻街每隔一段长长的日子,就会突然出现一两个遥不知处的外乡人,他们带来山逻街从来没有过的东西。我还记得,那些光滑的布料,大红大绿地从货郎的手臂柔软地悬下来,阳光闪闪烁烁地落在上面,山逻街妇人们的眼,便再也无法挪开。

我从没见过这么漂亮的裙子。我敢肯定,山逻街的人都没见过这么漂亮的裙子。后来才知道,那是给伍姐姐的孩子缝制的。伍只有一个姐姐,他曾无数次在二姐面前提到她。伍与姐姐的感情很深。只可惜,自那以后,二姐再也缝制不出这样漂亮的裙子。

从山逻街到凌云县城,有蜿蜒一条长长的路,要坐在汽车里,颠簸很长时间。二姐带着裙子,忐忑不安地见到了伍的家人。——伍带二姐去见家人了。伍想让二姐变成他的家人。相爱着的人总会想到天长地久。

二姐眉眼温顺,轻言慢语的样子很讨伍父母喜欢。这样的喜欢是短暂的,他们的热情在问清二姐的身份后戛然而止。很多年后,我才知道,原来人的身上贴有很多标签,这些将会在人生无数个表格里出现的标签,像一块抹擦不掉的阴影,横亘在一个人与另一个人之间。伍的非农业户口和二姐的农业户口之间是鸿沟。伍无法跨越,二姐也无法跨越。——除非时光能倒流,——除非很多年前,二姐没有背着我,在别人都坐在教室里听课的时候,独自在操场上晃来荡去。

蹲在火塘旁的二姐没有了魂儿,她的眼睛再也看不见我们,她的耳朵再也听不到我们。她勾着头,一言不发地蹲在黑暗里,像一只惧怕寒冷的猫。

母亲拿着鸡蛋和纸钱,在一个傍晚,穿过长长的街道,走到街头去找神婆烧胎。在山逻街,那些丢失的魂儿的秘密,全都被花母娘娘藏在鸡蛋里。神婆念动咒符,将鸡蛋放到火旁,鸡蛋嘣地裂开。神婆看一眼深浅曲折的裂纹,就知道谁的魂儿遇到了谁,又被谁丢到哪里去。

我不知道,二姐的魂儿是否被神婆找回来了。从火塘边醒过来,二姐的身上就长出了刺。她的目光有刺,声音有刺。让她不顺眼的东西,似乎在一夜之间全长了出来,铺满我们家的每一个角落。

三

母亲和巴修聊起山逻街的往事时,我总以为很遥远,那都是我出生之前发生的事了。可当故事中的人,赶着一群暮归的鸭子,或是背着山一样高的柴火,从我们家门前走过,他们笑盈盈地和母亲打招呼,笑盈盈地抚抚我的头,那些遥远的往事,便又一次从他们身上长出来,鲜活地伸到我眼前。我一直都在故事中。山邏街的每一个人都在故事中。

街头。街尾。山逻街的人在谈论自己和别人时,总喜欢这样划分。其实不过是同一棵大树抽发出来的枝丫,街头和街尾,亲亲戚戚,盘根错节了千百年,早就很难分得清彼与此。可街头街尾究竟还是不一样的,街头的人总会嫌弃街尾的人太懒,而街尾的人却嫌弃街头的人太精。懒的,像蛇;精的,像油蚂蚱。街头街尾的人喜欢这样打着对方的比喻。

姐姐们常和汤家婆婆吵架。也许是瓜蔓攀爬过地界的事,也许是夜间稻田放水的事,记不清了。在山逻街,几句闲言碎语,甚至一个眼神,都能吵上三天两天。母亲嘴笨,不会吵架,姐姐们就替她,把山逻街所有属于罗家的架都吵遍了。

罗家女孩子多,从大伯伯家到小叔叔家,一摆出来就是十一个高矮不等的女孩子。大的姐姐,叉着腰站在马路上,和汤家婆婆街头街尾地吵过来吵过去。三姐和八堂姐吵得最凶,她们四两嘴八两牙,吵得汤家婆婆脸泛青。架吵完了,亲戚照样走,家里米缸空得一粒不剩的时候,母亲仍然让姐姐们拿着空口袋,走到街头借米。姐姐们不情不愿,却也不得不硬着头皮走上街头,下次再吵架的时候,便会更凶。小叔叔坐在火塘边喝酒,几盅廉价的木薯酒下肚后,就会笑嘻嘻地说,人穷志短,马瘦毛长。

山逻街已经有些不一样了,也许是因为机器的轰鸣声。汤家婆婆家的碾米机,让山逻街的人几乎想不起碓的存在。

母亲背着刚刚打下来的谷子,弓着身往街头走。碾米机房前,早排有长长的队。母亲把谷子放到别人家的谷子后面,便坐到一堆妇人中聊天。轰隆隆的碾米声,割切得她们的声音支离破碎。汤家婆婆的大孙子和小孙子手脚忙碌,米尘飞扬中,他们半眯着眼,微张的嘴让原先就已痴的门牙显得更痴。汤家的孩子都长着尖突的嘴、细长的眼、往外暴起的门牙,分明是汤家婆婆一个模子倒出来的。

不久,街头的肖家、欧家、田家也有了碾米机,汤家婆婆家又有了榨油机、压粉机。他们家甚至还有制雪条的机器。五分钱一根雪条,在一个体型庞大的机器里,成排成箱地生产出来,馋得小孩子从早到晚想往他们家跑。

此起彼伏的机器声,让山逻街变得繁忙起来。傍晚的时候,母亲再也没有坐到家门前,与邻居们闲闲地聊天了。她从汤家领回刚从机器压下来,还结成一团一团的米粉,坐到火油灯下搓,——这些结成团的米粉,还得用手把它们搓分离,变成丝丝缕缕,各不相连,才能挂到竹竿上晾晒。汤家没有那么多手,只好花钱雇罗家的手。我们一家人围坐到一起,边搓边聊天,大的姐姐便会提起汤家婆婆的小孙子,笑话他尖突的嘴能挂起二两火油。

姐姐们长得周正,她们喜欢穿很窄的衣服,让腰和胸显出来。被火钳烫出弯度的刘海,显示出一副执意与整个山逻街决裂的不屑。姐姐们嫌弃汤家婆婆的孙子,却也知道自己被别人嫌弃着,——山逻街的妇人背地里议论,找儿媳决不找罗家姑娘,那家人养的女儿,整天只会打扮。姐姐们满不在乎,她们受的白眼,垒堆起来怕有几座山高了。白眼多了,便也没有了杀伤力,就像身上的虱子多了,一点儿也感觉不到痒。母亲很忧伤,她想不明白,为什么她养的孩子,与别人家的不一样。

有一天,街头突然响起锣鼓声,原来汤家当上了万元户,政府领导给他们家送大红花来了。山逻街沸腾了好长一段时间。只有罗家波澜不惊,——我们离万元户太远了,几家人挤住在一起的茅草房,已经倾斜得太厉害。

茅草房很老了。祖父建起它的时候,还很年轻。现在,祖父不在了,住在茅草房里的人,从一家变成了三家。像一棵树,从自己身体里,分离出很多棵树。祖父从自己身体里,分离出四伯父、小叔叔和我父亲。而祖父的孩子,又分离出更多的孩子。只有茅草房还是原来的,它只是倾斜得太厉害了。

一天中午,一根横木塌下来,砸到三姐身上,她煞白着脸尖声大叫。好在只是一根楠竹,它的另一头还挂在梁上。那一晚,父亲和母亲躺在床上,窸窸窣窣说了一夜话。四伯父和小叔叔打算推倒茅草房,建砖瓦房,可是父亲没有钱。父母的声音很低,像蚊子,在黑暗中,嗡嗡嗡,我迷迷糊糊睡着了。

邻家婶子在一个傍晚走进我们家,汤家小孙子看中三姐,托她做媒来了。母亲有些意外。她当然不会忘记,姐姐们在火油灯下,损汤家小孙子时的刻薄。

结亲这样的大事,母亲做不了主。她从来就作不了她女儿的主。母亲把这事告诉三姐,她满以为,她那挑剔的三女儿会用尖锐的声音,恶狠狠地嘲讽一番。不承想,三姐没作半点犹豫,便应承了下来。其他几个姐姐收拢惊诧的嘴,从此再没提汤家小孙子那突起的嘴。

汤家很快下聘礼,拿走三姐的生辰八字。暗藏有三姐前世今生所有秘密的八字,被他们牢牢地锁进箱底,这让他们很放松,一个女孩子的命运,已经被他们死死地握在手里了,就像煮在锅里的鸭子,就像折了翅膀的鸟儿。这门婚事绵绵长长地订了很多年。有一天,一个大巴司机走进我们家门,他从百色市来。好几个月前,大巴司机偶尔来到山逻街,偶尔见到三姐,便一发不可收地喜欢上三姐。这次,他是来向三姐提亲的。汤家突然意识到危机的存在,原来锁住一个人的生辰八字,再也不会像老一辈人那样,就能死死锁住一个人的一生。如今的女孩子更像鱼,线放得太长,鱼迟早会脱钩。

汤家开始频频催婚,强硬地定下一个很近的吉日,把三姐娶进了家门。几年后,三姐生下一个男孩子和一个女孩子,汤家婆婆的暴牙,总算被罗家的基因稀释不见了。

四

尽管我回忆不起,二姐背着我在操场上转的情景,却也知道那一定是真的。我还曾在三姐、四姐的背上待过。山逻街孩子的童年,大多是在姐姐们的背上度过的。

我的记忆,大约是在四岁时长出来的。那时候,我已经从姐姐们的背上下来了。在山逻街,四岁的孩子是可以被放养的,他们像小狗,能自个儿出去玩,也能自个儿找回家来。我终究比别的孩子笨,离开姐姐们的背,我的世界复又陷入混沌。我整天坐在门槛上,一旦离开,便会失去方向。

巴修又一次把我送回家来。我捂着眼,一路号啕大哭。

那天晚上,我独自在街头游荡,走到一个地方,便突然魔怔了。黑暗中,一束束好看的光,蓦地从地上长出来,又蓦地消失不见。我兴奋得心怦怦乱跳,拔开腿就跑,在光源处,看见汤家叔叔蹲在地上,一张脸藏进面罩里。他将一根细长的灰条儿伸出去,光便从手端长出来,变成好看的花。我蹲下身子,眼不眨地盯着那些花,产生,消失,再产生,再消失。

我不知道时间。直到我眼睛生痛。越来越痛。光的花像是爬进我眼睛里,恣意生长,占据所有的空间。我睁不开眼。我的眼珠子似乎要掉出来,或是陷进去。它们在燃烧,想要挣脱我,离开我。我很害怕,捂住眼睛,哇地哭出声来。

巴修不知道从哪里钻出来,她也许是刚好路过。看见我捂眼哭,惊叫着说,天老爷呀,这孩子的眼睛,怕不是瞎了吧!

父亲差五姐跑去找四伯父。四伯父来的时候,手里捏着一把已被捶成泥的散血丹,敷到我双眼上。一股冰凉快速潜进我眼睛里。那些四处攀爬、熊熊燃烧的光花迅速熄灭,熄灭。我的眼珠子从很远的地方,慢慢潜回来,重新回到原来的位置。四伯父是山逻街有名的郎中,他知道一双被电焊灼伤的眼睛怎样对付。

那年九月,父亲突然决定,提前把我送进学校。也许,对于我的笨拙,他已经没有信心了。我一次次迷路,一次次被巴修送回来,让他很无奈。

五姐带着我往学校走。五姐说,等下老师问你几岁,你要说七岁。老师让你摸耳朵,你的手要往后脑伸。五姐每说一句话,都要把眼睛往我脸上剜。她不放心我,她早就厌烦我的迟钝。

书包干瘪,斜斜地从我肩上挂下来,贴在屁股后,一路悄无声息。这是哥哥的旧书包,他已经读初中了。哥哥说,等老师发下新书,他还会送我他的旧铅笔盒,我的书包就会鼓起来,走路的时候,就会不停拍打我的屁股,“啪啪啪”,“啪啪啪”。

我以为老师会问一大串问题,其实并没有。他只是将眼睛从我头顶灼烧到我脚尖,最后停留在我脸上。他开口说的第一句话果然是,你几岁啦?我心头猛然一阵狂跳,那个老早就卡在喉咙间,憋得我快要窒息的数字,此时却不肯从我嘴里走出来。七岁。五姐在一旁说。她的眼睛又往我脸上剜了。我低头看鞋尖,没忍住,泪水从眼里掉出来。七岁。我在心里默念。我背得熟溜的数字,在最关键的时刻卻在我嘴里艰难打结,——它实在是太羞怯了,根本无法坦然面对任何一个陌生人。很多年后,当我变成少年、青年、中年,我面对陌生人时,仍能感觉到舌头拧进身体深处,在没有人看到的地方,艰难打结。我心的某一处角落里,一直躲着一个羞涩怯懦的孩子,她从来不肯长大。

那天早上,我站在老师面前,努力把手臂往脑后绕,企图让指尖碰到耳的轮廓。我是那么紧张,害怕老师发现我在作弊。可老师并不看我,他低着头,在本子上“沙沙沙”地写字。他说,好了,明天按时来学校。

我就这么轻易地拥有一个年龄。读书的年龄。七岁。我的另一个年龄被藏在心底,在后来漫长的日子里,被父亲淡忘,被母亲淡忘,被所有的人淡忘。我常常在一个年龄与另一个年龄之间犹豫,不知道哪一个才是真实的自己。

我的世界,混沌的东西开始有了形状,我第一次知道,原来,数字可以捕捉看不见的东西,比如时间。我记住了这一年,1983年。

那年九月,我始终没听到书包拍打屁股的声音。老师没发新书给我,他让我坐到五姐身旁,姐妹俩共用一本课本。我不知道为什么别的孩子有新书,而我没有。五姐没问,父亲和母亲都没问,似乎那是一件理所当然的事。

老师在黑板上写aoe,她用一种好听的声音教我们念。五姐似乎很容易就能听懂老师的语言,而我却还需要一长段时间。那种语言,在山逻街,完全来自另一个阵营,那是丫字街旁逸出来的街道,不属于街头,也不属于街尾,它只属于机关单位,或是山逻街人称之为“布哈”的汉族人。据说他们的祖先从很远很远的地方来,他们的肩膀挑着担子,担子一头是年幼的儿子,另一头是祖宗灵牌。他们来到山逻街,不说走,也不说不走,就这么一直停留下来。他们称自己是“客人”,称山逻街人是“本地”。一百多年过去,他们早如一根攀爬过地界的藤蔓,长出根须,抽出枝条,开出花,结出果,可他们仍然称自己是“客人”,称山逻街人是“本地”。

我仍然时常发呆,独自蹲在草丛间,或是坐在教室里。五姐和伙伴们在操场上跳皮筋,她们身形跃动,轻盈得像蝴蝶。每个人嘴里,随着跳跃的节奏,快活地唱,马兰花开二十一,二五六,二五七,二八二九三十一……我远远看着,心像一只小兔,快活地跟着唱。五姐不喜欢我,她的眼睛像刀,远远剜过来,就能割断我想要跟上她的脚步。

1983年在我记忆里,还下了一场大雪。雪是夜里下的,我们都没看见雪落下来的样子。铺在我和五姐眼底的,是静止得无比张扬的白。在山逻街老人们的记忆里,这样的雪极少见。

我顫着冻紫的唇,和五姐走在路上,刺人的风不断从衣服破洞穿过。我很难受,头痛得厉害。五姐越走越快,她不时回头拿眼剜我,催我快走。最后不耐烦了,蹲下身子,恶狠狠地说,快来,我背你。我趴在五姐背上,白惨惨的雪在我眼底飞快旋转,我感觉屁股一暖,知道自己尿裤子了,吓得全身绷紧。垂下头,看见五姐踩在一洼浑黄的积水里,破的水鞋张开口子,水不断往里灌。我的脚长长地悬下来,几乎快碰到地面了,五姐每走几步,便使劲提提我的屁股。她嫌弃地说,妹,你又尿裤子了。

我没忍住,眼泪掉了下来。似乎不是因为委屈,还有更多,我一时也说不清楚的东西。我突然发现,五姐那么凶,我却如此依赖她。

五

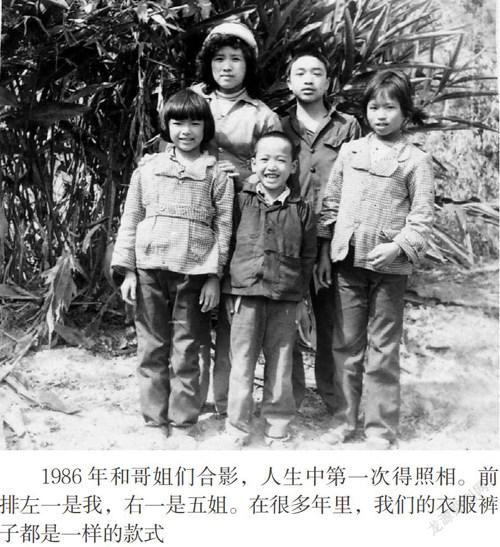

山逻街的年,是从腊月二十三开始的。母亲送完灶王,年的味道便再也藏不住,活泼泼地从每一种物件弥漫出来。大人小孩的过年新衣,一件接一件,越来越密地被姐姐们从缝纫机里踩出来。五姐只看了一眼,便开始抽抽搭搭地哭。她嫌弃那件新衣服。和我一模一样的新衣服。那是同一匹布剪下来的,二姐将布料对折,一剪刀就裁出两件一模一样的衣服来。五姐很不满意,她早就讨厌和我穿同样的衣服,剪同样的头发了。

除夕夜,大人小孩洗净身子,拿出新衣,准备熬到天亮,就穿着走出家门。大年初一是个显摆的日子,每个人都要穿上新衣新裤,在丫字形的街道上走来走去。五姐坐在火塘旁哭,她的声音绵长,似乎有足够的耐心,要把整个年哭完。全家人的心被她哭得长出了草。那年大年初一,五姐是穿着旧衣服过的,也就是从这一年开始,五姐获得了自由,她可以做自己的主,选择与我不一样的衣服,剪不一样的头发。

时间仿佛是静止的,在我和五姐之间。只有山逻街越来越拥挤了。不知什么时候,圩场多了很多外地人,他们操着天南地北的口音,大声吆喝着卖狗皮膏,卖跌打药。居然还有卖老鼠药的,他们的摊位上,同样摆着一把把老鼠尾巴,和肚里塞满稻草的老鼠。父亲很生气,向每一个走过他摊位前的顾客宣扬,那些外地人卖的全是假药。

我和五姐都盼着圩日。热闹的声浪,从我们还没睁开眼,就从马路那边不断传来。住在峒场里的汉族人瑶族人,一大早赶着马、挑着猪,从我们家门前走过,他们高声大气地和母亲打招呼,把马桩深深打进我们家门前的空地上,几匹肥壮的马便被固定在那里,一边啃食青草,一边拉下热气腾腾的粪便。

圩日的一切都是闹腾的,让人的心安定不下来。那一早的课便上得很是敷衍,放学后,我和五姐快步穿过熙攘的人群,来到父亲的摊位前。父亲把老鼠和老鼠尾巴丢给我们,便背着手,在圩场里乱转。父亲需要我和五姐来换班,这样,他才能脱身前去考察同行,谁家的老鼠药卖得好,或卖得不好,回来后,他都要唠叨半天。

穿制服的收税人走过来,看见两个小孩子,问,你们家的大人呢?见我们摇摇头,便把票收起来,走到别的摊位前。来买老鼠药的顾客走过来,看见两个小孩子,扫了几眼老鼠和老鼠尾巴,也走开了。等父亲回来,我们把这些告诉他,他便时而庆幸,时而惋惜。

我和五姐都不太喜欢守父亲的摊,那里太沉闷了,左右两旁,全都是卖酒曲和卖中草药的男人,摊主与摊主之间,一个不搭一个的腔。我们更喜欢守母亲的摊。有一段时间,母亲卖糍粑,又有一段时间,母亲卖面条和粉丝。她的左右两旁,永远是巴修和娅番,她们和母亲一样,一阵子卖糍粑,一阵子卖面条和粉丝。我和五姐坐在她们中间,听她们聊山逻街的婆婆媳妇、男人女人。四邻八乡来赶圩的人,挨挨挤挤,从我们眼前走过去,走过来。圩场那些油炸粑的味道、煎龙凤的味道、狗肉稀饭的味道,便跟着他们,在我们鼻子底,飘过去,飘过来。

在那个男孩子来到山逻街之前,理发只是一件很随便的事。三两个老年男人扛着一把椅子,在圩场尽头,一面镜子、一把推子、一把梳子就可以打理全山逻街男人的头。女人的头发是无须修剪的,它们可以恣意生长,直到被主人编成辫子,傻愣愣地吊在身后,或缠到额头上。

是那个男孩子让理发变得隆重起来的。那间发廊就开在街中心的大榕树旁,我和五姐上学放学,从大榕树下走过时,总忍不住扭头看一眼。那间窄小的发廊里,男青年女青年挤坐在沙发上,每个人的头上都卷起一层波浪。他们的身后,一墙的明星画报,同样卷起一头波浪。

山逻街的波浪,越来越密集,像被劲风吹倒一地的玉米。只有二姐还是原来的样子,粗黑的大辫子,直挺挺地吊在身后。与其他几个姐姐的张扬不同,二姐更愿意把自己藏起来,太惹眼的装扮会让她浑身不自在。二姐固执,这一点随父亲,二姐羞涩,这一点随母亲。一个傍晚,二姐突然顶着一头波浪回来,在家人惊讶的目光中,匆匆忙忙穿过堂屋,踅进房间里。也许就是从那一天开始,二姐恋爱了。

那个男孩子走进我们家的时候,母亲显得忧心忡忡。他实在太打眼了,全身上下流动着不安分的气息。母亲看了一眼二姐,欲言又止。这些年,二姐一直不恋爱,母亲便一直提心吊胆,好不容易等到一个男孩子走进家门。她害怕一开口,二姐的婚事就这么永远悬下去。

男孩子比二姐小三岁。也许是三岁的差距,让男孩子觉得很吃亏,他常挑剔二姐的不足。不描眉,不涂唇,不穿高跟鞋。她几个妹妹的时尚风情,二姐一点儿也没学会。二姐低眉浅笑。她不敢动气。她按照男孩子喜欢的样子,小心翼翼地装扮自己。每次看到二姐穿着尖细的高跟鞋,坚韧地行走在路上时,我总感觉到特别累,仿佛是我,而不是二姐,将一双平足,拼命堆挤在鞋的狭小空间里。

五姐一直与我同桌,从小学到初中,九年时间里,她有很多理由离开我,可不知道为什么,她没提,我也没提,似乎那是一件理所当然的事。初中毕业后,五姐去供销社上班,我去读师范学校。每个月,五姐都会寄五十元给我,那时候,她的工资是六十元。

五姐很少给我写信。只有一次,她梦到仍然和我同桌,醒来,觉得自己还是喜欢学校更多些,而在这之前,她一直以为自己不喜欢学校。于是,便写信告诉我。那天,我站在校园的林荫下,红艳艳的三角梅从我头顶攀过。我读着信,眼前是五姐被老师罚站的倔强样子。五姐经常被老师罚,中午不趴在学校的课桌上午睡,课间开小差,跟男同学打闹,或上课迟到,老师都罚她站到讲台旁,木头一般杵在那里。全班五十几双眼睛,每每都得越过她,才能到达黑板。五姐笑嘻嘻的,一副无所谓的赖皮样子。

所有的人都认为五姐不喜欢读书,包括我,我们都只习惯她的顽劣。五姐的信,让我的心迅速坍塌出一个大坑,红艳艳的三角梅在我眼前变得模糊不清。

一直盘算着,等我也挣了工资,就不让父亲卖老鼠药了。事实上,父亲的老鼠药一直卖到他临终前。父亲喜欢别人夸他的老鼠药厉害,别人一直夸,他便一直卖下去。

七十八岁那年,春节刚过完不久,父亲就去世了。父亲走得太突然,没来得及告诉我们,剩下的老鼠药怎么办。哥哥清理了好几天,把那些老鼠药装进一个大袋子,一包一包,全都送了出去。

责任编辑 冯艳冰

特邀编辑 陆辉艳