洛阳汉墓壁画六博图的装饰语言研究

李雅梅 董磊

摘 要:在汉画像石中,六博图数量众多、分布广泛。这不仅说明六博作为一种棋戏在汉代人之间的流行程度,更体现出六博图在汉画像石中的重要地位。其中洛阳汉墓壁画六博图以其独特的构图方式、造型表现和色彩运用,展现出稚拙、和谐的特质,形成具有鲜明时代特征的传统装饰语言。

关键词:洛阳;汉墓壁画;六博图;装饰语言

“六博”是中国古时民间所流行的一种棋类游戏,又称“六簿”“陆博”或“博”。许慎在《说文解字》中说:“簿,局戏也,六箸十二棋也。”[1]“六博”大约诞生于春秋时期,战国时已相当流行。《战国策·齐策》在描写战国时齐国都城临淄的繁荣时,提到“淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者”[2]。秦汉时期,六博不再是流行于民间的小游戏,而是从达官显贵到文人墨客都乐于此道。汉代之后,六博由盛转衰,最终失传。魏晋时期尚有少许文献记载,但大多是对此前文献的注解。隋唐时期基本已无任何书面记载,各类壁画雕塑也没有发现相关的痕迹,甚至传到外国的六博也销声匿迹。六博图,作为汉画像石众多题材中的一部分,其产生、发展过程与装饰艺术的过程基本一致。西汉早期石棺墓出现时,六博图作为简单的装饰线条出现在石板、陶罐、木板上,后随汉画像石的盛行而发展。除了表现现实生活中的六博棋戏,部分地区的六博图还常与西王母等升仙题材出现在一起,成为祠堂、墓室的画像石、壁画装饰中的重要组成部分。西汉早期出现壁画墓,中晚期开始增多,到了新莽时期,表现墓主人日常生活的壁画开始出现,宗教信仰、社会风俗和生活习惯的变化都体现在了画像石上,六博图也应运而生。当汉画像石在古代社会呈现日益衰退的景象时,六博图也随之凋亡。现存汉代六博图虽数量多,但四川、山东、江苏等地六博图的表现形式皆为平面线刻的画像石或画像砖,只有洛阳地区的两幅六博图为彩绘墓室壁画,故显得弥足珍贵。洛阳地区六博图通过墓室壁画这一独特表现形式在多个学术领域都有一定影响力。本文试从装饰艺术领域对洛阳汉墓六博图进行分析和研究。

一、壁画六博图的装饰性构图

1991年发现于河南洛阳偃师高龙乡辛村的壁画墓(如图1),在前室东西壁、勾栏门门额、中室东西壁和中、后室东西壁之间的隔梁上都绘有壁画。其中六博图绘于中室西壁,画面界限是由不同画面之间的留白进行分割。2008年发现于偃师辛村新莽时期壁画墓(如图2)中,共计十块壁画砖,表现十二幅不同画面内容,这十二幅壁画皆是由石制边框直接对画幅大小进行限制。任何装饰艺术在进行层次安排时,都有构框和填补两个步骤。构框是制定作品区域的边界,填补是在限定的区域内组织构图成分。洛阳汉墓壁画六博图所采用的两种框构手法,从表面上看简单而随意,但正符合观赏者在知觉经验探测下的视觉局限性。我们在日常生活中早已体会到正常眼睛的分辨率和视觉中心区域都是极为有限的,因此视力的局限决定了我们在视觉范围内所看到的成分。但眼睛的移动性很强,我们可以随时把视觉中心区域集中到感兴趣的地方。而且视觉印象能够延续相当长的时间,足够我们将一些小块的视觉单位组成一幅完整而又详细的图像。洛阳六博图采用大幅场景小幅分割的构框方式,在壁画整体给人以强大视觉冲击的同时,小幅画面又作为独立的作品给观赏者以不同的视觉体验,充分符合人类的视觉特征。

各种框构手段的使用皆为加强艺术品效果,其中内容和构图是作品的关键。这两幅六博图在内容构成方式上都采用了等距离散点透视法,在不刻意追求光影、透视这些立体的写实性,不考虑透视、空间感的情况下,把现实当中的三维物象和情景转化为二维平面,将物象一层一层向上排列,没有遮挡和纵深关系。区分主次要人物的方式一为大小,二为在画面中的位置,物象之间的相互关系只能通过他们的左右位置和动作姿态来辨认。如偃师新莽壁画墓六博图中(如图1),棋具在榻的正上方,主要人物在同一水平线上,侍童位于左侧靠上一点,这是除了人物造型大小和色彩明暗的第三种表现社会地位高低的方式。偃師新莽壁画六博图中,右边男子的位置略高于左边男子和中间的棋盘,根据画面载体和旁边其他绘制内容与构图来看,是由于画幅受到画像砖形制限制,右边剩余空白不够再表现完整一个人物,因此绘制在了原本位置的左上方,以保证画面的完整性。但从其他人物位置和棋具位置来看,皆符合平视体构图形式的规律。四川、山东、江苏一带的汉代六博图,从单幅画面来看基本都是采用平视体的构图方式,这也是洛阳地区与其他地区的六博图除了表现的内容之外最大的相似之处。

洛阳汉墓壁画六博图中所展现的物象皆是从同一个角度所观察到的物体造型,以画工们的主观意识处理画面效果,注重自我情感表达,每个物象及排列方式都有象征意义,有利于更好地展现物象特征,以求达到理想的装饰效果。生动的物象造型、完美的线条勾勒、合理的色彩搭配,这一切装饰语言如果没有构图这一宏观的布局概念将它们融合在一起,就无法传达出艺术家所追求的审美效果。虽然这种构图形式对不明白其中意蕴所在的部分观赏者来说,物象在画面中的组合方式有些奇怪。但这种方式在传统装饰艺术中被广泛应用,且形成了汉代墓室、祠堂装饰画的特殊美感:秩序严谨,井井有条。

二、壁画六博图的装饰性造型

洛阳偃师高龙乡辛村的壁画墓中室西壁壁画中的六博图(如图3),高约0.2米,宽约0.45米。内容为两老者对坐,右一男子身着宽袖长袍,束腰,高举着右手,左手抬起于腰侧,为行棋者;对坐的紫衣男子跽坐于榻,双手放于膝上,双目前视,两人中间置一棋具,棋具上方有一托盘,两耳杯,左后方一抱乐器红衣侍童,俯首跽坐。画面中两主要人物明显比左侧侍童所占面积大,此为当时画工们在同一画面中表现人物身份高低的方式之一。

洛阳偃师新莽壁画砖中的六博图(如图4),中间置一棋具,左一男子以一冠罩住头顶的发髻,并用頍围住,用来固定;身着蓝色袍服,呈跽坐姿态,伸出双手,嘴巴微张,看向对面正在行棋的身着赭石色袍服男子。跽坐于右边的男子双眼注视棋盘,高举右手,左手抬于腰部,身体微微直立。棋盘上方绘有俩耳杯,耳杯上方一托盘。

在人类的审美经验中,线条形态代表情感特征。偃师新莽壁画墓中的六博图,“以线造型”,充分发挥线的延展性和可塑性,使立体的物象在二维平面中表现得栩栩如生。在描绘人物服装时,以长曲线勾勒轮廓,在人物关节处转折方硬,以短直线和短曲线描绘衣纹的褶皱,表达方式多样。不同质感的线条运用得恰到好处,既体现了衣服本身柔软的质感,又不失骨力,加强了塑造人物的力度,使画面真实生动。描绘人物面部表情和手部动作时,除了眉毛部位刻意加粗,其他五官和手掌皆为纤细柔软的短曲线。左侧人物稍仰头,张嘴望着对面的男子,摊开双手,满脸不解,似是不明白对方为何如此行棋。右侧男子右手高举过头顶,双目注视棋盘,身体微微直立,表现出落子的笃定与自信。棋具部分所用线条方直而硬朗,体现棋具的质感。画工们灵活地运用粗细、曲直、长短的线条变化表现出不同物象的造型、动态、表情和质感,形神兼备、对比强烈、装饰趣味和节奏感十足。打破了传统的单一和对称,在视觉上给人以行云流水、洒脱飘逸之感,既体现了物象的生命力,又使画面不失真实。从画面整体来看,线条是为物象造型而存在的,虽不如色彩艳丽夺目,能给人以强烈的视觉冲击。但线是造型丰富变化和生动传神的精华所在,物象造型才是传达画面精神意义和核心内涵的关键,使画面更加耐人寻味,值得驻足细细观赏品读。即便是没骨画,也有由色彩区别出的轮廓线来传达作品的艺术灵魂。

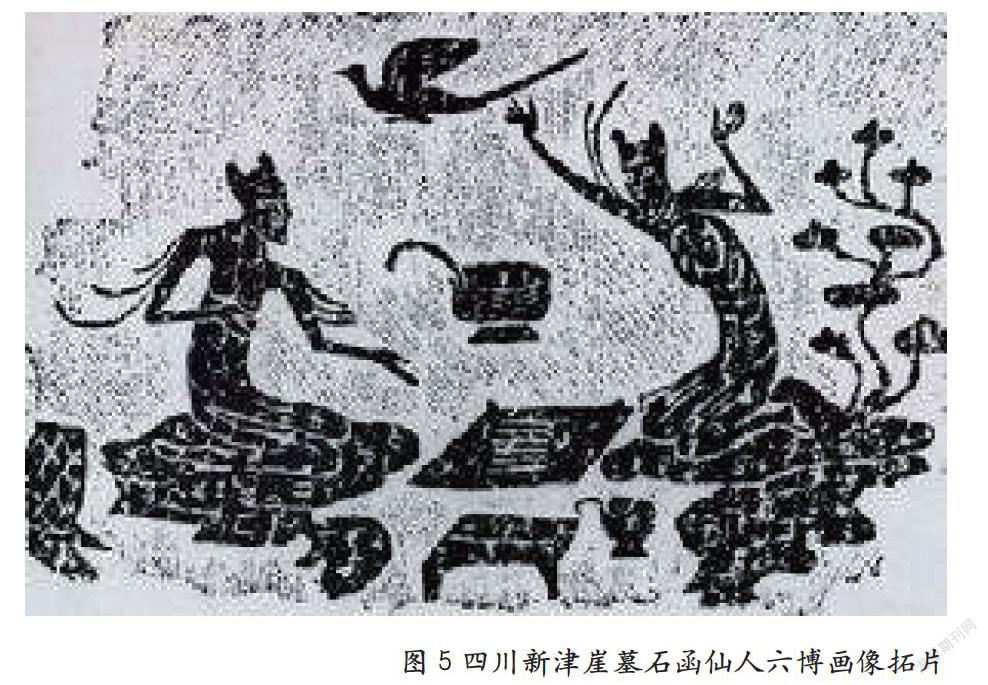

与洛阳地区六博图的壁画表现形式不同,汉代其它地区六博图的线条表现形式皆为平面线刻。如四川新津出土的一幅六博图,画面中从人物造型到背景中的植物飞禽,皆以曲线描绘,甚至博局、博秤等,也是以稍直的曲线来表现,四角微微翘起。二人物从发髻、翅膀到裸露的身体,皆用长短不一的曲线绘制,左侧仙人双手前伸,右侧仙人双手高举过头顶,情绪激动(如图5)。此六博图人物动态夸张、造型大胆、张力十足、线条流畅,绘制风格充满浪漫主义色彩,艺术性极强。主要传达升仙思想,并不注重表现现实生活中的物象造型和情景,线条用法稍显单一,与洛阳汉墓六博图相比,缺少些许真实性。

根据洛阳汉墓壁画中两幅六博图内容来看,“装饰形象的创新来源于思维对象的启示”[3],当时的画师们虽受造型能力的限制,但却能依靠知觉经验在客观事物多样化的数量和属性中提取共同特征,把握形象的动态,按照主观设计的需求去繁存简。整体风格以质朴奔放为主,不拘泥于细节,人物服饰均采用最简洁的表现形式。在找到物象多样性后,将其以秩序化的方式表达出来,力求抓住所绘对象的大势大貌,着重描绘人物的动态和神情,“以形写神”,对面部表情刻画入微。惊讶的表情、落子时的笃定、对棋局变化的专注,还有博弈双方的互动,对汉人博弈时的状态进行主观的夸张,在静态的画面中生动地展现汉代达官贵人们日常娱乐活动的情景。概括的造型表现方法也使画面的图形和结构更为清晰,装饰性意味浓重。画师们还会因地制宜,根据画幅的大小增添人物(如图1),比如对侍童的描绘,使画面内容更为丰富、真实;或是调整人物所在位置以保证画面内容的完整性,如图2中右侧褐衣男子位置的挪动,均是画师们为了达到理想画面效果的编排。虽然呈现出来的整体明显还处于中国传统画发展的萌芽阶段,人物造型也稍显稚嫩、风格质朴,但这也是中国画发展必不可少的一个阶段,展现了独特的艺术魅力。

三、壁画六博图的装饰性色彩

洛阳汉墓壁画六博图设色鲜艳明丽,充分发挥了色彩的性能,掌握了对比调和与清淡浓重的变化。技法使用上一是“勾勒平涂”,如偃师新莽壁画六博图(如图2)中以线构型,再以色彩平涂,两人物服装的浅蓝色和赭石色对比,在画面中所占面积最大,一冷一暖、一深一浅,平衡了画面色温,为画面增添节奏感。嘴唇以鲜艳的朱砂平涂,使人物显得健康而有活力;左侧男子的衣领、袖口处和裤腿边,以灰豆绿点缀,增加画面的细节处理;二人头发和鞋底施以墨色,使画面不浮躁,增加真实感。平涂这种上色方式最明显的特征为:平涂效果的好坏,将直接影响壁画的整体效果和意境表达。二是“没骨法”,如偃师高龙乡辛村新莽壁画墓中的六博图(如图1),在绘制过程中将线条弱化甚至隐去,仅以色彩的明亮度和纯度按照一定比例,有秩序、有节奏地彼此产生联系,塑造物象造型、表现人物动态、傳达艺术情感,从而形成协调的画面色彩布局,甚至还会产生一定的功能性作用。如位于中间的两主要人物以浅色描绘,左后方的侍童则以深红色为主,色彩明暗对比强烈,为突出人物地位高低的第二种方式。这反映了当时画工们的封建等级思想依然根深蒂固,但是在艺术创作上已经不局限于传统的绘画方法,开始探索和尝试新的艺术表现形式。

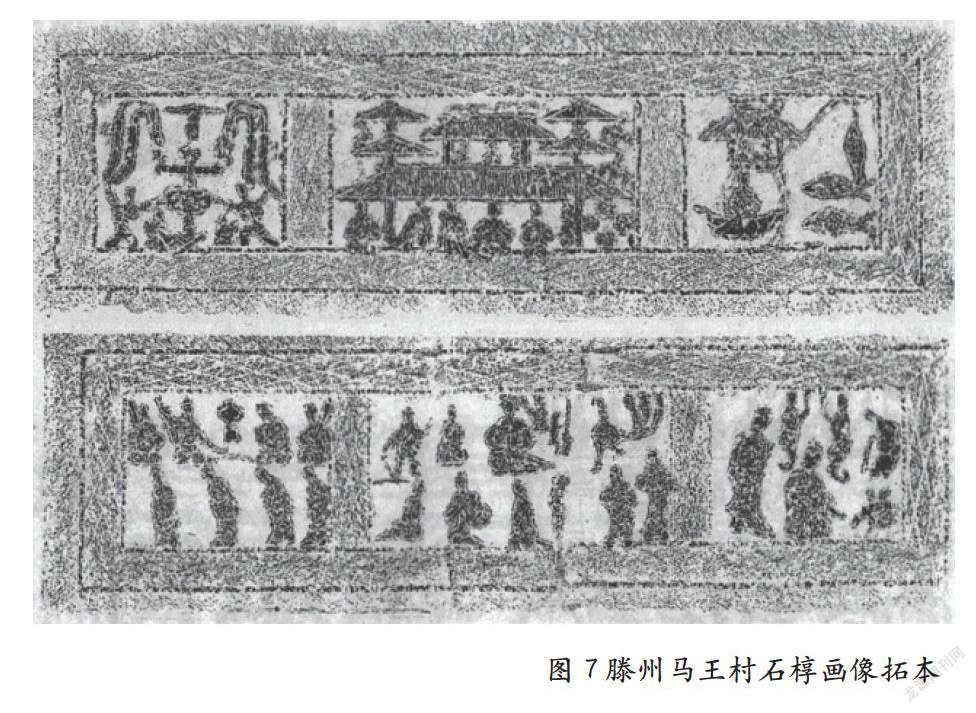

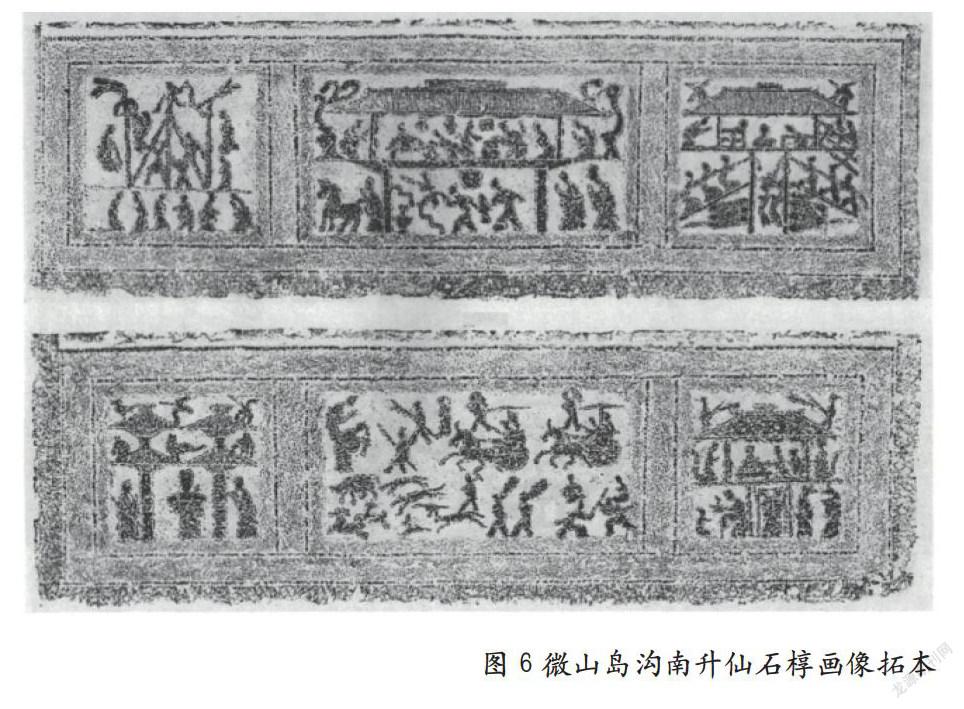

反观同一时期其它地区的六博图,基本都是刻画在画像石和画像砖上的线条装饰艺术,没有着色痕迹。如出土于山东微山岛沟南村石棺上的一块石板,两面都刻有图像,其中位于上方的画面是,中间一阁楼,阁楼二层靠左是几人正在宴饮,靠右的位置就是两人在玩六博。右边刻的是泗水升鼎图,左边上层是杂技场景,下层共六人,两两相对,互为行礼姿势(如图6)[4]。还有滕州市城郊公社马王村出土的5块画像石,靠上一张图的左边上层绘制有两人六博,两人身后各立一手中抱乐器的侍者,下层有四人,皆作拜谒状,中间描绘以西王母为中心的仙界,右侧是拜谒图(如图7)[5]。这两处画像石中的六博图皆是用来装饰墓室的印纹砖,内容上高度归纳、技法上刻画细致,表现了人们生活和工作的情景。但没有色彩装饰,少了些许活力,稍显呆板,观感上没有洛阳汉墓壁画六博图强烈。学者对其进行研究时,能找到的相关图像资料基本都是黑白拓本,只能就其造型和内容进行分析,缺乏色彩辅证。

色彩对装饰艺术的秩序感有着极大的影响力。贡布里希曾说:“颜色可以用来稳定棋盘图中不安的颤动,就像出人意料的色彩对照能够破坏对称设计中的平衡一样。”[6]而汉代画工们很好地平衡了色彩这一不稳定因素在装饰性画面中的形式效果。他们遵循创作需要,在色彩选择上以象征意义、主观情感为出发点,注重色与色之间平面上的和谐,在协调性、固有属性、明度特征和纯度特征四方面进行色彩强化,不被物象固有色和环境色所影响,用高度概括的装饰性色彩摒弃了客观色彩的微妙变化,传达装饰色彩的美感。虽然当时的画工们还不具备完整的空间造型观,人们的色彩表达也只能是平面的。但画工们通过展现色彩对比调和的规律,来表现色彩形式美的规律,给人们带来强烈的视觉冲击和心理愉悦,充分体现艺术家们的创造力和艺术追求,使画面在各种局限中达到和谐美观的效果。

四、壁画六博图的装饰性功能

洛阳汉墓壁画如此丰富的内容和庞大的规模,皆为汉代厚葬的社会风俗所服务。厚葬从最早的剥削阶级开始,发展到奴隶主的出现,是其真正的起源。到西汉中期,人们开始憧憬死后能高于生前生活,羽化飞升,显示出汉代贵族、富商对所处时代的不满和失望。祈祷人死后羽化飞升的思想起源于战国时期,盛行于秦汉,贯穿在整个汉代的丧葬制度中。到了东汉时期,厚葬之风比之西汉更甚。这种情况除了灵魂不灭的观念和社会经济财富的增长有关外,也与统治者所尊崇的儒家孝道有着非常密切的关系。但根据不同文献所描述的汉代众多丧葬过程来看,形成厚葬之风的原因“并不仅仅是单纯行孝的表面文章,如同饮食生活中的宴饮活动和婚姻中的大办喜事,汉代人强烈的面子感在这里起着至关重要的作用”[7]。就是说,汉人对已逝亲属丧葬仪式的参与,会被周围人关注并得到一些相应的社会评价。如汉代王商“推财以分异母诸弟,身无所受,居丧哀戚。于是大臣荐商行可以厉群臣,义足以厚风俗,宜备近臣。繇是擢为诸曹、侍中、中郎将”[8]3369。因为服丧有行而让人名利双收的事件有,从景帝开始因为服丧无行而遭到贬黜的也有。如张苍之子“坐临诸侯丧后就位不敬,国除”[9]。霍光因昌邑王刘贺为昭帝典丧期间“服斩缞,亡悲哀之心,废礼谊,居道上不素食,使从官略女子载衣车,内所居传舍”[8]2940,这些被视为大不敬的行为让刘贺遭到了废黜。这些随着丧葬仪式而产生的社会评价机制,直接促进了汉代社会厚葬之风的发展。厚葬之风的盛行使墓室形制和墙壁面积变大,在一定程度上推动了墓室壁画在题材、内容等方面的复杂化,使达官显贵们对墓室的装饰有了更多的要求。因此找来一批技术娴熟的画工们按照其个人意愿在墙壁上描绘各种图案。最早出现的是单纯的仙界描绘,主要表现墓主人渴望升仙的思想;东汉早期开始出现反映墓主人生活的画面,六博图就是描述墓主人日常生活中休闲娱乐的情景,主要是展现贵族和富商们高人一等的社会地位、与众不同的生活情趣以及为博得美名而以孝廉入仕的政治追求。西汉晚期仿宅邸化的墓葬,其功能是为了让死者亲属在墓内举行祭祀仪式,内含的墓室壁画在此时起到了作为祭祀者观赏品的作用。

六博图对汉人戏六博过程的描绘,还原了汉代上层社会人们的衣着样貌和生活娱乐状态,让后人能够更加具象地了解汉代的风土人情、社会风尚。其严谨的构图、生动的造型、多变的线条和绚丽的色彩,给观赏者以美的享受,为当代艺术家们提供艺术创作灵感,且以图像形式对日常生活进行展现。史学家们在结合文献资料和出土的一些六博棋具的基础上,通过对画面的观察,对现已失传的六博进行深入的研究和还原,同时按照这些壁画内容判断墓主人生前的身份,所处的具体时期,进而根据他的生平事迹了解汉代社会形态。通过对同时代不同地区六博图装饰图案的欣赏和分析,在加深对汉代历史、文化、政治、经济、宗教和民族认识的同时,引发对六博图的审美评价。并由此判断洛阳汉墓六博图就是在政治背景、丧葬观念、宗教思想、地理位置等条件的综合影响下,根据现实中汉人休闲娱乐的场景创作的装饰品。

汉代是中国传统绘画发展的萌芽时期。早期绘画与装饰艺术皆在此时起步。墓室壁画是建立在汉代宗教思想深入人心、政治体制封建等级制度根深蒂固以及厚葬之风愈演愈烈的时代背景下,由艺术家们打造的一个充满象征意义和审美追求的理想世界。其中所包含的丰富题材和宏大场面,展现了汉代人以阴阳五行学说为理论基础,追求天人合一的思想境界。虽然依旧能在画面中感受到封建社会对艺术家思想的禁锢,但是他们为了内心追求的审美境界,在传统形式的束缚中挣扎,寻求突破和创新,传达出对理想世界的向往和美好事物的精神寄托,在今天依然能感染我们。

五、结语

洛阳地区出土的大量墓室壁画引起了当地政府的重视,为更加妥善管理和保存,建立了“洛阳古代艺术博物馆”。作为装饰品陈列在博物馆中的墓室壁画,以造型生动、用笔多变、色彩明亮和构图宏大的特征,为后期装饰艺术的发展打下基础,丰富的艺术语言和独特的表现形式也为当代艺术家们进行壁画、装饰画创作提供了灵感。洛阳汉墓六博图虽在数量上不及山东、四川等地,但量少而质高,为中国绘画史的研究提供了图像素材的基础。而对图像进行研究有助于更加直观地了解汉代人们的生活习惯、审美服饰和思想内涵等,有着“以图证史”的意义。

参考文献:

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963: 98.

[2]刘向.战国策[M].上海:上海古籍出版社,1995:337.

[3]劉俊微.石刻图像美学与装饰艺术[M].长春:吉林美术出版社,2018:14.

[4]王思礼,赖非,丁冲,万良.山东微山县汉代画像石调查报告[J].考古,1989(8):699-710.

[5]张从军,编著.汉画像石[M].济南:山东友谊出版社,2002 :96、123.

[6]贡布里希.秩序感——装饰艺术的心理学研究[M].杨思梁,徐一维,范景中,译.南宁:广西美术出版社,2015 :160.

[7]彭卫,杨振红.中国风俗通史·秦汉卷[M].上海:上海文艺出版社,2002: 492.

[8]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[9]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:2681.

作者简介:李雅梅,重庆大学艺术学院教授,硕士生导师。

董磊,重庆大学艺术学院硕士研究生。