乡村振兴战略背景下村史文化场馆的价值取向

董长春

摘要:2017年6月起,常州村史档案文化研究课题组对江苏省内外村镇文化场馆建设情况展开了实地调研。自2005年《关于进一步加强农村文化建设的意见》下发以来,乡村(社区)历史文化场馆在探索中发展,急需明确实践基础上的理论导向。文章基于调研结果,立足于乡村振兴战略背景,梳理了中国乡村公共文化场馆的历史演变,着力探索了村史文化场馆在乡村文化建设中的地位和作用,及其存在的全新价值和意义,以期为基层综合性文化服务中心发展和乡村文化建设提供决策参考。

关键词:乡村振兴;村史馆;檔案文化;价值

党的十九大作出实施乡村振兴战略的重大决策部署,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出:繁荣兴盛农村文化,焕发乡风文明新气象,要“传承发展提升农村优秀传统文化,切实保护好优秀农耕文化遗产,推动优秀农耕文化遗产合理适度利用。”“划定乡村建设的历史文化保护线,保护好文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业遗迹、灌溉工程遗产。”新时期,加强农村文化建设已经成为乡村振兴战略中不可或缺的组成部分。

以常州为例,2009年常州市内首个村史馆(五一村村史馆)建成,近十年来,已建成的村(社区)史馆不足10个,加上已建的村史室(长廊)和在建(已有规划)的村史馆也不到20个,普及率相对较低,发展速度较慢。在乡村振兴的战略背景下,有必要首先梳理乡村公共文化空间的历史变迁,明晰乡村文化的内涵要素,确立村史文化场馆的地位、价值取向,使村史文化建设的发展思路与其所承载的历史责任相适应,与乡村振兴的核心价值导向相统一。

一、乡村公共文化空间的嬗变

古代中国是一个充满乡土情谊的社会,古代中国的农村大多是同姓聚群而居形成的家族式村落。乡村公共文化空间是一种村民群体共同营造和拥有的空间,承载着乡村集体记忆与公共伦理,使家族、礼仪、乡土生活方式得以存在,使乡愁和根的眷念得以存续,具有文化的内涵、价值和意义,对强化村民的文化认同起到了至关重要的作用。

(一)旧社会乡村公共文化空间——以“祠堂”为典型代表

传统乡村公共文化空间根据功能的不同,可以划分为三类:一是具有精神寄予内涵的祠堂、寺庙等;二是具有娱乐活动性质的戏台(楼)、礼堂、会堂等;三是具有宣传教育性质的学堂、书院、讲堂等。

“祠堂”最早出现于汉代,当时均建于墓所,日墓祠;南宋朱熹《家礼》立祠堂之制,从此称家庙为祠堂。当时修建祠堂有等级之限,民间不得立祠。至1536年,明代嘉靖皇帝允许民间“联宗立庙”。从此,宗祠成为家族最重要的象征,成为以宗族或家族式村落为单元,族内或村内居民开展公共文化事务,见证乡村历史、维系精神存在的重要场所。祠堂有五大功能:祭祖敬宗、内外交往、道德审判、文化休闲、历史教育。随着时代的发展,祠堂的政治和教化功能基本退化,举办红白喜事、节日庆典等活动的文化娱乐功能逐渐成为其主要功能。

(二)近现代乡村公共文化空间——从“通俗教育馆”到“民众教育馆”

北洋政府时期筹建“通俗教育馆”以推行社会教育,是一个集图书馆、博物馆、体育场、音乐厅等各种社会功能,采取阅读报刊、看戏、办壁报、讲演等方式对民众进行启蒙教育的公共文化机构。1915年8月,江苏省立通俗教育馆正式创建。此后,全国各地陆续出现了通俗教育馆或与之类似的机构。1929年,中华民国政府教育部通令全国,将“通俗教育馆”改为“民众教育馆”。民众教育馆被定性为民众教育服务的综合性社会教育中心机构。多设馆于原有的祠堂、城隍庙等,向公众免费开放,在一定程度上填补了政府对基层(农村)社会的管理“缺位”。

1949年后,人民政府接手了当地的民众教育馆,改造成为农工俱乐部或人民文化馆,从事群众文化艺术建设工作。20世纪80年代,《关于活跃农村文化生活的几点意见》《关于加强群众文化工作的几点意见》《关于进一步巩固和发展农村集镇文化中心的报告》相继出台。此后,乡镇文化建设在全国范围迅速开展。

(三)新时期农村公共文化空间——从“乡镇综合文化站”到“基层综合性文化服务中心”

2005年开始,中办、国办印发《关于进一步加强农村文化建设的意见》《“十一五”全国乡镇综合文化站建设规划》,明确了乡镇综合文化站属于公共文化服务基础设施建设范围。“十一五”“十二五”期间,《乡镇综合文化站管理办法》《乡镇综合文化站建设标准》(建标160-2012)出台。2015年10月,国办印发《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》,提出“到2020年,全国范围的乡镇(街道)和村(社区)普遍建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体,资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度高的基层综合性公共文化设施和场所”。

从“乡镇文化站”到“基层综合性文化服务中心”,乡村文化建设的层级由乡镇(街道)进一步下放到行政村(社区),体现了乡村振兴战略下乡村,公共文化服务的落地生根,打通了农村公共文化服务的“最后一公里”。

二、乡村文化的内涵分析

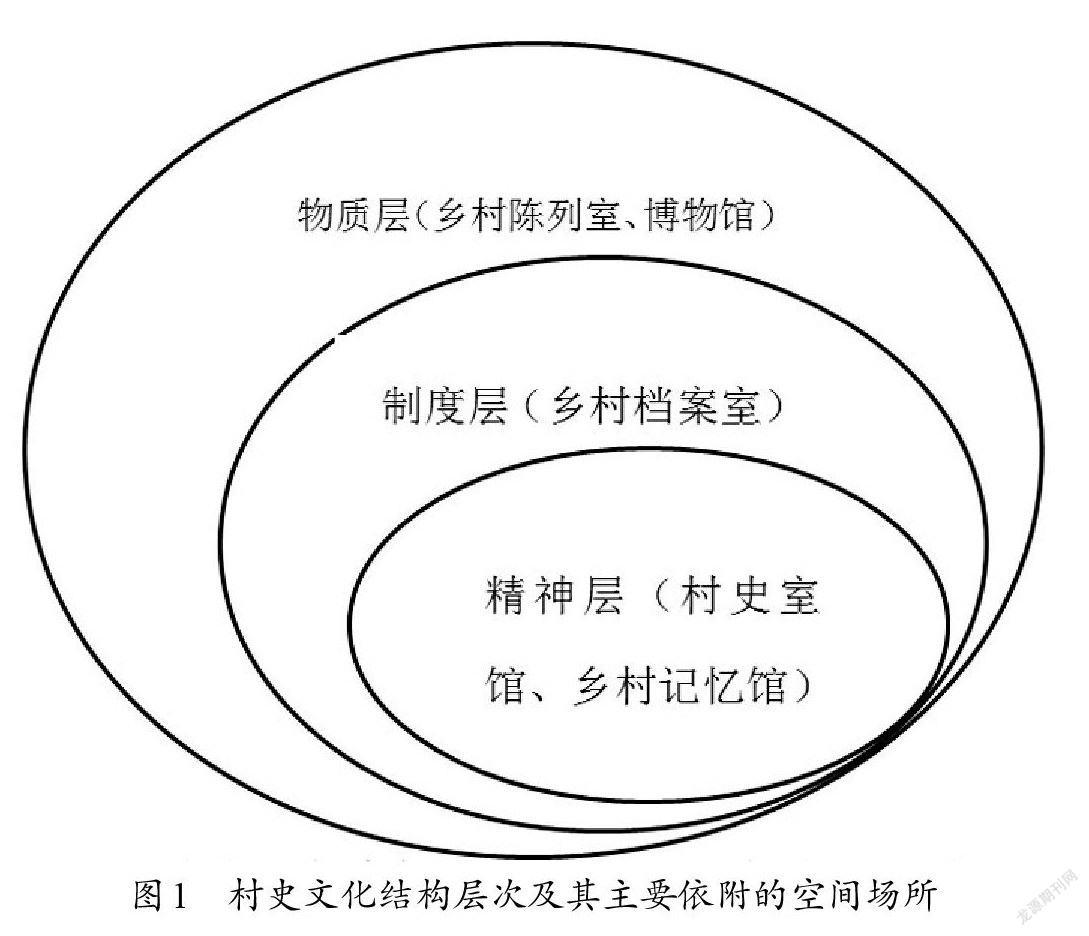

乡村文化是指在一定的政治、经济、文化背景下,村民主体在生产、生活实践中所形成的认识态度、道德观念、制度规范、专用器具等有机综合体。乡村文化分为三个层次:一是物质层,指村民的生产生活中所需要的或相关的物质要素;二是制度(行为)层,指各历史时期农村的各项政策制度及其增补改进情况,这些制度对村民具有强制的约束力或有效的规范性;三是精神(思想)层,指主体具有的思想意识、精神情感、道德准则、价值观念、思维方式等。一般说来,乡村民俗馆、陈列室、博物馆等侧重于物质要素(文物古迹、遗迹遗产、生产生活用具等)的保管,乡村档案室、书刊阅览室、农家书屋等侧重于制度行为要素(文件档案、乡规民约、族谱家训等)的存储,而村史室馆、乡村记忆馆则更侧重于对精神要素(思想观念、人文精神、核心价值等)的提炼。三类场馆在信息的组织精度和加工程度上依次递增。乡村振兴战略中所倡导建立的基层综合性文化服务中心是三个层次要素的整体体现、是多种空间场所的物理集聚。(如图1所示)

目前的乡村文化建设过多地关注物质要素及其依附场所的硬件投入,而对精神要素的挖掘不足,对村史场馆地位和作用认知不深。精神层是村史文化的核心和灵魂,而制度文化是精神文化的基础和载体,以乡村文书档案为主体的制度文化与乡村精神文化相互包容渗透。

(一)乡村历史是乡村文化的根

文化是历史的传承、积累和扩展,让人们理解过去,设计未来。文化精神深藏在历史记忆中,尊重历史才能把握文化。任何文化的产生和发展都无法从根本上割断与固有历史之间的精神纽带。乡村文化的发展无一不依托于乡村历史,追根溯源方能唤起传统文化精神。村史是乡村文化的根,决定了乡村文化生命力的兴衰,决定了结出何种文化之果。

(二)档案是乡村历史文化的触点

农村档案是农民、村民自治组织、村办企业等主体在经济建设、自治管理、农技发展中形成的,反映中国农村历史变迁的原始的历史记录,是村史不可或缺的组成部分。它不仅在农村社会管理中发挥着重要的凭证和参考价值,在乡村文化中,它更具有独一无二的“历史记忆”和“文化休闲”价值。如果说历史是文化之根,那么档案就是根与土壤的触点。鉴于档案与历史的亲缘关系,离开档案谈历史,就如同撇开历史谈文化,乃无稽之谈。乡村档案相对系统地体现了乡村历史发展的轨迹,展现了乡村历史文化原汁原味的“真实”内涵。

(三)乡村文化振兴有赖于乡村记忆的唤醒

乡村记忆激发了文化情愫和乡村情怀,汇聚了乡规民约、族谱家训等道德资源,储存了遗址遗迹、宗族祠堂、田野文物等历史见证,传承了乡村文脉,让广大村民在精神上有归属感。档案能够唤起对故土家园的眷恋和追忆,唤醒对祖辈及自我的深刻认知。以档案资源为依托构建乡村记忆,建设村史档案文化场馆,能够稳固乡村文化的根基,激发乡村振兴的价值动机,促进乡村文化自信的恢复,推动乡村振兴精神支柱的树立。

三、村史档案文化场馆的价值取向

乡村公共文化空间应集中体现乡村文化内涵要素,拓展为以档案资源为依托、充分融入档案元素的村史档案文化场馆。其目标是唤醒乡村记忆,增强村民的共同体意识,强化群体的同质感和连带感,强化乡村内聚力,形成良好的乡村振兴新秩序。

(一)主體:注重村民本位

村史档案着力回答了“我(们)是谁”“我(们)从哪里来”等历史根源性问题,了解村史、研究村史是村民朴素的“自我意识”表现。村史档案文化场馆应顺应村史文化发展的“自我本位规律”,使村民真切感受“自我与乡村”的联系,产生对本土文化的认同及自信,继而践行自我文化管理。

1.满足村民自身的记忆需求

乡村历史记忆的构建和发展具有四个主要特征:“自书写”(农民自身及其祖辈创造村史)、“自关注”(关注自我、祖辈及熟人相关的档案史料)、“自传承”(村史记忆依赖于农民自身的代代传承)、“自媒体”(借助自媒体进行村史文化的宣传扩散)。因此,村史文化要植入村民的真情实感,关注贴近“乡土”的,看得见、摸得着的身边人、身边事;保存的乡村记忆和农耕文化遗产应该是顺应自然和土地的,是为了生存和生活的,是此时此地人的生活方式和价值观的投影。

2.激发主体的能动性

村史档案文化场馆建设中,政府部门是指挥者、乡村干部是推动者、村民是使用者、专家学者是服务者、建设单位是整合者,应明晰备主体的角色、地位、职责,充分发挥各自优势。其中,村民是创造乡村历史和谱写乡村未来的主角,是场馆直接的使用者和受惠者,是评判村史文化建设成效的直接标尺。因此,应充分调动村民参与、发展、创新、评价村史文化的主动性和积极性,培育农民的公共精神与责任意识,最终提升文化的自信心与归属感。

3.遵循主客共享理念

乡村公共文化空间,除了充分考虑本地居民的历史记忆、教育传承需求,还应满足外来旅游者的文化休闲、专家学者的科研创作需求,即“主客共享”。应充分实现集约高效利用和整体功能提升,使同一建筑融合多种功能,“一堂(馆)多用”,使之全时性使用,如在祠堂中增加村史馆、村民议事堂的功能,在村史馆中增加文艺创作与交流区、阅读休闲区、文化体验区,增强实践性、互动性、趣味性、体验性。

(二)客体:尊重乡村“微观历史”

村史档案文化场馆的客体是乡村历史文化遗产(记忆),个体乡村的微历史丰满着国家乡村记忆,完善了社会大历史。主体通过微观历史事实,建立超越历史真实性的文化认知。

1.凸显原始档案

从存在形态来看,乡村记忆大体可以分为四类:器物遗迹记忆、文献记载记忆、口头传承记忆、体化实践记忆。调研发现,了解村史之人逐渐离世,许多遗迹遗存正在消失,原始文献遭遇损毁,村史记忆不得不以加工过的艺术作品或编辑过的文字材料予以留存,其历史代人感、沉浸感大打折扣。档案作为乡村历史的原始记录,是乡村社会发展的第一手文献,其凭证价值为其他文献资料无法比拟,更能给人带来画面感、震撼感,使人零距离触摸历史、走进历史、穿越历史。以充足的原生史实作为构建乡村记忆的基础,可以避免再造村落历史、再造文化传统的闹剧。但多数乡村有档可查的历史不过数十年,且长期以来农村档案的文化价值被忽视。2013年,住建部、文化部、财政部等部门发布《关于做好中国传统村落保护发展工作的通知》,与中国传统村落保护与发展研究中心几乎同时开始了传统村落立档调查。2016年,由冯骥才主编的《20个古村落的家底——中国传统村落档案优选》出版,以照片的形式展示了传统村落物质的、非物质的文化遗产。这种用档案管理方法对农耕文化遗产实施保护的做法,从侧面印证了档案在构建乡村记忆中的独特地位,为农耕文化遗产“建档立案”对留住“乡愁”具有重要意义。

2.藏品的大众化

村史档案文化场馆所留存的“农耕文化遗产”中的“遗产”概念应该是广义的,其价值内涵不再局限于“历史、艺术、科学”价值,呈现出“记忆、休闲”价值的扩充和延伸。村史文化场馆的藏品聚焦于普通农民的农业生产和乡村生活,反映大众的、草根的乡土记忆,满足民众日常文化休闲需求,如传统城市博物馆不会收藏的生产生活用具:锄头、犁铧、铁锅、铁锹,或者因物理尺寸限制无法收藏的物品:水车、脱谷机等。

3.历史叙事的通俗性

鉴于村民的文化教育层次相对较低,同时考虑到场馆的道德教育和文化休闲功能,载体上更倾向于采用图示、照片、声像等,追求直观感、画面感、故事感。简说历史、图说历史、场景还原历史,在不违背历史真实性的前提下,用通俗的、流行的语言叙述历史,用故事串联历史,综合运用现代化展示手法,用村民喜闻乐见的艺术形式去还原历史。

(三)相对价值性

1.与其他乡村文化场所的协同性、共生性

当覆盖全社会的文化服务体系发展到乡镇、村层级时,其相应的对接平台已经不再是各自分离的图书馆(室)、档案馆(室)、史志单位等,而是倾向于整合性、一体化的乡镇文化站、基层综合性文化服务中心。不须刻意追求备专业学科理论、理念、技术和方法在实践中的独立性、分割性,乡村各文化场馆之间也并非竞争性和替代性的关系,而是互补互促、协同共生的关系。村史档案文化场馆应与政府办公场所保持相对独立性,与其他公共文化场所保持空间集聚性,呈现百态齐聚的文化斗艳态势。

2.与其他乡村的差异化、特色性

中国乡村历史发展的主线一致,但每个村落的发展脉络绝无雷同,应避免陷入“千村一面”的误区。要尊重各村庄独特的历史和个性,挖掘出蕴藏于本土的人、事、物。主要体现三方面的特色:一是原生史料特色。善于“在显微镜下看脉络”,讲好乡村故事、展现乡村灵魂和内核。尤其传统古村落、历史文化名村是农耕文明和乡愁的主要承载,更应遵循“一村一魂”“一村一展”的特色化发展原则。二是本土建筑特色。由最了解本地的人设计,用本地材料、本地技艺打造真正属于本村的公共文化空间。三是传播媒介特色。倡导“本土特色”传播形式,如原住民“用方言讲出来”,用当地特有的艺术形式“唱出来、演出来、画出来”。

“十三五”期间,村级综合性文化服务中心如雨后春笋般快速发展。只有明晰村史与文化、村史与档案之关系,把握村史档案文化场馆的核心价值取向,才能把握传承优秀农耕文化遗产的正确方向,才能正确指导村级综合性公共文化中心建设实践。将档案元素充分融入村史文化,将村史作为乡村基础文化教育的必修课,将村史研究作为文化基础工程项目之一,将村史档案文化场馆建成乡村精神文化“粮仓”,能够稳固乡村文化建设的内核和根基,为乡村振兴提供内生动力和精神源泉。