从乔治·奥特看超现实主义艺术话语在美国早期现代艺术语境中的延异

聂皓雪

(广州美术学院 艺术与人文学院,广东 广州 511400)

引言

作为美国早期现代艺术中一位被历史淹没的艺术家,并不长寿也并不多产的乔治·奥特通常只是作为艺术史叙事中的一个短小的脚注出现。然而,其短暂的艺术生涯中所创作的面向及其丰富的作品,跨越了包括精确主义、超现实主义、抽象艺术等不同艺术流派与运动在美国本土的发展轨迹。对乔治·奥特艺术作品的分析,可以在很大程度上补足美国早期现代艺术史叙事中存在的论述不足、语焉不详,甚至相互抵牾的状况。乔治·奥特与超现实主义美国化之间的关系,正是一个值得切入的角度,帮助我们进一步厘清超现实主义运动在20世纪40年代的美国沉潜之后,是如何辗转腾挪、转换调停,最终得以抵达60年代以降的全面复兴的。

一、浪漫主义与政治议题:奥特的取与舍

在与超现实主义艺术运动存有交集的众多艺术思潮中,浪漫主义也许是最为核心的部分之一。我们今天提到浪漫主义时,多是将其视为一种19世纪中后期兴起的文学与艺术运动。而实际上,它有着更为广泛与普世的意义——就是作为席卷各个文艺领域的一种思潮。其核心的部分,是以过去某一个特定历史阶段的文化或社会价值来反对现代工业化与资本主义的文明,充满着一种对失却天堂的怀旧感,对资本主义商业价值观的怀疑与否定。布列东曾经从浪漫主义诗人诺瓦利斯(Novalis)①诺瓦利斯是德国浪漫主义诗人、作家、哲学家格奥尔格·哈登伯格(Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg,1772—1801年)的笔名。其著有诗歌《夜之赞歌》(1800年)、《圣歌》(1799年),小说《海因里希·冯·奥弗特丁根》(1899年)等。处得到灵感,引申其“魔幻艺术”(Magic Art)的说法,提出“艺术是否有改变生活的魔力”的问题。诺瓦利斯曾经称“浪漫化这个世界,就是使我们意识到这个世界的魔力,领略它的神秘与神奇之处,就是教育我们的感官去感受,使得寻常之物变得不寻常,熟悉的事物变得陌生,平凡的事物变得神圣,有限的事物变得无限。[1]294可以说,这段话完美地预示了超现实主义运动中的浪漫与幻想的倾向。当代艺术史家英格丽德·夏弗纳(Ingrid Schaffner)也曾经将新浪漫主义(Neo-romanticism)①新浪漫主义一词用来表述自浪漫主义运动之后(尤其是20世纪以降),所有在哲学、文学、音乐、绘画与建筑等领域均与其产生交集的创作媒介。新浪漫主义的审美取向,在19世纪40年代以降曾在不同的时期被现实主义、自然主义,或现代主义的作家,画家与音乐家运用。叔本华和尼采等哲学家都对新浪漫主义思潮的形成与完善做出很多贡献。总体来说,在新浪漫主义的框架下,存在着一种对于现代文化生活重新定位的主张;新浪漫主义者们认为人类的灵魂始终在召唤生活的意义与内容,这或可减轻现代生活的碎片化带给人们的失重感与焦虑感。在此处,新浪漫主义倾向于指涉出现于20世纪30—50年代的一个松散的绘画流派,它导源于英国。实践这一风格的风景画艺术家们,一方面回溯19世纪的威廉·布莱克(William Blake)和塞缪尔·帕尔默(Samuel Palmer)等人具有叙事性与浪漫抒情性的风格;同时也受到了如毕加索、马宋、谢利仇恩等法国现代主义艺术家的影响。具体地说,这次运动是对二次世界大战所带来的精神压力的回应。该运动的主要艺术家有保罗·纳什,约翰·派珀(John Piper)和格拉汉姆·萨瑟兰(Graham Sutherland)。与魔幻现实主义(Magic Realism)②艺术史家阿纳森(H.H. Arnason)在其专著《现代艺术》(Modern Art)中曾经这样定义:“总的来说,魔幻现实主义者的直接导师是基里柯,他通过并置的方法创造一种神秘与使人惊异的视觉效果,使得观者在辨认绘画中的对象时感到无所适从。魔幻现实主义者虽然不似原教旨意义上的超现实主义者那样沉溺于弗洛伊德式的梦境建构中,却也对将日常的经验转换为陌生与神秘有着极大的兴趣。”称之为“超现实主义的两个表亲”[2]122。

奥特相当一部分风景画作品的趣味,正停留在浪漫主义与超现实主义的交集之中。当朱利安·列文的私人画廊正在如火如荼地展出超现实主义者的绘画作品时,奥特也是其中的常客——其实,奥特也曾经邀请列文到访自己的画室评鉴他的作品,不幸的是,列文称自己从不上门拜访艺术家,而是需要他们亲自带着作品前往画廊拜访——这在生性敏感的奥特看来也许是不友善的信号,他亦大约就此错过了与列文画廊之间建立更多联系的机会——从他在列文画廊展览名单的缺席中就可以看出。但奥特并未因此放弃自己同超现实主义绘画的联系,[3]39而且,居停伍德斯托克的早期,即便迫于生计的奥特不得不更加紧密地参与联邦政府的艺术救援计划,他对此活动的参与也并不积极,始终感到自己的创作受到公共题材的限制,超现实主义风格作品的创作也一度受到搁置与妨碍。[3]39这种牵引力,也是奥特始终未能在超现实主义里超脱现实的部分走得更远,而总是流露出浪漫主义晚期浸淫着幽暗与颓废情绪的,带有一种末世感的现实色彩的原因。当然,这种现实,也多半是奥特构想出的“现实”,一种看似现实的“超验现实”——与社会超现实主义那批关心社会议题的艺术家不同,奥特没有在自己的作品中直接表达过任何的社会现象,或者说,他无意在自己的作品中展开对超现实主义政治维度的开掘。然而他所处的阶级与所受的教育还是使他对社会与政治事件始终抱持独立的立场与高度的自觉——他并非不关心政治,只是他不将此诉诸于艺术创作之中——而且,某种程度上,他刻意避免在自己的作品中表现政治与社会主题,这反而形成一种巨大的张力。在分析奥特这个类型的艺术作品之前,我们需要先进入奥特所处的政治环境,这会帮助我们理解奥特在20世纪30年代到40年代初期的创作心态。作为一个有着良好政治素养的公民,奥特不但有明确的政治立场,也充分利用了结社与集会的自由。在路易斯看来,“奥特一生都是社会历史事件的积极关注者,对有关人类发展的社会民主、公民平权、政治选举等议题高度关注,甚至十分沉迷”[3]39。这种入迷,一直延续到20世纪40年代,在奥特的生命即将走向终点的最后几年中,也就是在伍德斯托克寓居时,路易斯与奥特的通信往来证明了这一点,奥特在信中大量提及自己对时局的看法,并且订阅了德怀特·麦克唐纳德(Dwight Macdonald)的杂志《政治》(Politics)③《政治》(Politics)系德怀特·麦克唐纳德创立,并作为主编的政治期刊,发行时间为1944—1949年。麦克唐纳德曾在1944—1949年为杂志《党派评论》(Partisan Review)的编辑,但之后便与之发生分歧,从中退出,创办了《政治》杂志作为其对手出版物。和纽约左翼报纸《工业与经济》(PM.)④《工业与经济》是美国作家与编辑拉夫·英格索尔(Ralph Ingersoll)在纽约创办的,于1940年6月到1948年6月发行的自由派报纸,由芝加哥百万富翁马歇尔·菲尔德三世资助。。同麦克唐纳德一样,奥特敏锐地察觉到斯大林社会主义者的集权倾向,政治观点倾向于麦克唐纳德的民主社会主义的主张——尽管他并不是一个马克思主义者,认为马克思主义是一个“美好的愿景”,像宗教一样。[4]1211奥特更曾在信中指“肮脏的FBI(美国联邦调查局)”就像一个“美国盖世太保”,认为战时的行政机关是“大商业帝国主义者的新政权”,称这是之前的斯大林主义对于美国的影响。[4]24-26根据路易斯回忆,某次她与奥特走在纽约街头,看到一个男人因为饥饿“快要昏死在路旁”,“之后,奥特毫不犹豫地走到纽约共产党总部,注册成为一名党员,希望付出时间与精力了解参与政治事务——这对于奥特而言,并不完全是冲一时动。自20世纪30年代开始,他便意识到了法西斯铁蹄的迫近,而他认为只有共产主义者能够解决这些问题”[4]1119。路易斯记得奥特加入共产党的时间是1935年,但她已经不记得确切的日期;她同时称奥特在1933年秋天曾担任约翰·里德俱乐部艺术学校的素描老师[5]224。1935年,奥特与包括斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis)在内的艺术家一起在美国艺术家协会(American Artists Congress)①美国艺术家协会成立于1936年,当时是从属于美国共产党大众战线的一部分,作为团结艺术家来抗争法西斯主义扩张的中介。该协会汇聚的主要是纽约的现代艺术创作者。第二次世界大战期间,该组织最终并入了“为胜利而战艺术家委员会”(Artists’ Council for Victory)。为左翼杂志《新大众》(New Masses)十月一号的发刊做准备。然而,加入之后的奥特却显得与这个圈子格格不入——在该组织于1937年举办的第一次年度成员展览中,奥特的参展作品是与政治主题毫不相关的《伍德斯托克的夏天风景》(Summer Landscape,Woodstock,1937年)。如此“去政治化”的作品,在一众争先恐后表达社会现实与人文关怀的主题中跳脱了出来,显得很不协调。[4]1036-1037事实上,在与战后方兴未艾的抽象绘画潮流擦肩而过之前,奥特这种内向观的,从不直接在作品中反映社会现实的倾向,让他首先错过了当时占据主导地位的社会现实主义的绘画潮流。在“美国群体”(An American Group)②“美国群体”(An American Group)是一个有左翼政治思想倾向的艺术家作品展览机构。与海上工人委员会联合创建的,由社会研究新课堂举办的“海滨艺术展览”(Waterfront Art Show)中,奥特再次展出了他创作于20世纪20年代的作品——又一个“形式”重于“内容”的,与社会现实完全不相关的《离开港口》。奥特并非一个待在象牙塔中的艺术家,他只是刻意在自己的创作主题与社会政治事务之间划上界限,不像其他的同辈画家一样直接在作品中反映鲜明的时代主题。他十分希望自己在对抗甚嚣尘上的法西斯主义的浪潮中贡献个人的力量,并且极其耐心地忍受所有组织性政治团体操作与运行方面的笨拙与不成熟。整个20世纪30年代,奥特与路易斯都参加了这个时期的典型政治活动,比如参加艺术家联盟(Artists’Union)组织的会议。③艺术家联盟位于纽约,是一个在经济大萧条时期短暂存在的纽约艺术家联合组织,对1933年12月份开始的公共艺术计划与1935年开始的联邦艺术救援计划的施行有很大的推动作用。在20世纪30年代,为艺术家的集会活动提供便利条件,对艺术家参与社会事务有很大推动作用。该联盟于1942年解散。1935年末,他们一同观看剧院联盟组织排演的戏剧,贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)④贝托尔特·布莱希特(1898—1956年),德国现代戏剧家、诗人。他的剧作在世界各地上演。布莱希特创立并置换了叙事戏剧,或曰“辩证戏剧”的观念。的《母亲》(Mother),对法西斯在西班牙的暴行感到痛心疾首。[4]1009-1010

这种不合作的立场,是因为奥特的艺术主张与左翼共产主义者们是完全不相谐和的。1936年11月,奥特曾经在联邦剧院的电台部发表了一次名为“艺术创作的主题”的讲演。开篇他即援引了唯美主义者画家惠斯勒作为例子:“在我看来,以目前艺术的发展状况,就‘大写’的艺术这个概念来说,只有当其能够被用来激发一个艺术家创作出一件真正意义上的艺术作品的灵感时,才具有重要性。而且,为了能够达到启发艺术家的效果,它必须在某种程度上与艺术家的情绪本能以及他的个人审美取向联系在一起,成为可感知的东西时,才具有重要性。”为了进一步说明他的观点,奥特将浪漫主义画家德拉克罗瓦(Eug ène Delacroix)⑤欧仁·德拉克罗瓦(1798—1863年),19世纪法国著名浪漫主义画家。曾师从法国古典主义画派画家皮埃尔·盖因(Pierre-Narcisse Gu é rin)学习绘画,但却非常欣赏荷兰画家彼得·保罗·鲁本斯绘画中的色彩表现力,并受到同时代画家籍里柯的影响,热心发展色彩的作用,成为浪漫主义画派的典型代表。与拉斐尔前派画家约翰·米莱(John Everett Millais)⑥约翰·米莱(1829—1896年),19世纪英国画家与插图画家,拉斐尔前派创始人之一。进行对比,称德拉克罗瓦“选择题材,依据的是他擅长创作的大型绘画的尺幅——因为这有助于他表现作为艺术家的情感”,而米莱“并没有选择他的主题。他仅仅在描绘历史画,这个题材在当时的英格兰十分流行——因为维多利亚时期的英国资产阶级社会是可以管控艺术家们的创作题材的”。之后,他将目光转向自己所处的时代,当“那些突然成为了关怀社会与经济现状的人坚持认为艺术家应该扮演‘图画宣传者’的角色”,这样的人便成为了“决定艺术家应该创作何种题材的独裁者”,而这种行为同“英国资产阶级社会的独裁者告诉艺术家应该创作什么”是一个性质。他接着说道:“以相似的方式,我们有一群教条主义的审美者,他们的教条主要是以政治化而不是以艺术审美为先的——我觉得这种思维毫无意义。在艺术家选择绘画主题的时候,他应该被放在一个独立的环境中,而不是被驱使与摆布。而任何一个热爱艺术的人都会明白,他对一件艺术作品的欣赏不会仅仅是因为它的主题——只要这件作品是以形式与色彩之和谐的组织布局为基础完成的。在此之后,观者方才会展现出自己对其主题的看法。”[6]3-5

在此前提下,我们也就不难理解他反驳克劳斯·曼(Klaus Mann)①克劳斯·曼(1906—1949年),现代德国作家,德国作家托马斯·曼与妻子卡提亚的儿子,主要撰写戏剧评论与短篇小说。1943年成为美国公民。,捍卫超现实主义表达之正当性的举动了。1943年,奥特致信《艺术文摘》(Art Digest),控诉克劳斯发表在《美国精神》(The American Mercury)中对超现实主义进行猛烈抨击的文章。[7]174-181奥特认为克劳斯的攻击完全是粗鲁的政治偏见,并且称“超现实主义已经开启了全新的表达世界的方式,这个世界充满了奇异与美妙的想象力。这与乔托对他所处时代做出的贡献,印象主义者与后印象主义者在艺术史的转折点处做出的贡献是相同的”[8]27-28。

图1 乔治·奥特《法国海岸的回忆》,1944年,伯明翰艺术博物馆

二、现实之外:形而上世界的建构

虽然拒绝在作品中直接呈现政治与社会性的内容,奥特在作品《法国海岸的回忆》(Memories of the Coast of French,1944年,图1)中,还是含蓄巧妙地将自己的感时伤怀投射到了作品之中。画面里,奥特描绘了一个海岸线的风景:画面中景处是一个铺满砂砾的半岛,延伸到海域内,连贯的场景被一些风化的石头阻隔成曲折的线条,逐渐弯曲为“达利作品一样的形状”[9]30。奥特告诉路易斯,“我有一种极度的不真实感,尤其是在报纸上看到的所有正在发生的事情……这真是个令人难以置信的世界”[10]54。画面的背景是一些失事船只的残骸,由沙滩上立起的桅杆可以分辨出来。画面的前景则是一个裸女坐在石头上,伴随着潮汐的起落,这个裸女形象的出现,就是画面中超现实的部分。而这件作品完成的1944年,是二次世界大战期间德法交战最为激烈的时候。路易斯对这件作品做出过一些说明,她曾回忆,当奥特听到法国被占领的消息时,“双手颤抖,低头啜泣”。[4]127-128他当时已经情绪失控,无法作画,等到情绪平复后来到画架前开始创作,便有了这幅作品。奥特对法国的感情,正如这件作品的名字所指涉的那样,来自于他的“回忆”,也就是他青少年时期美好的欧洲时光,他与家人一起无忧无虑的、此后终其一生的日子里都在追忆的时光。法国之于奥特就像精神故乡一样重要,20世纪20年代初期,他几次在巴黎度假,参观艺术展览,与兄弟们一起外出游玩写生。[4]耶鲁大学教授纳莫鲁夫称这件作品中的云彩“以箭头和鸡冠帽一样充满敌意的进攻的姿态出现”[9]30。路易斯也曾指出“这件作品有着不易察觉的暴力观念”[9]127-128。而画面中仿佛超尘遗世的裸女,不仅是古典艺术概念中唯美典雅的化身,还有自己永不复还的往昔时光的暗示——所有脆弱而易逝的美好的总和。画面中环境的失重感,暗示了一个也许来自于记忆,而甚或是梦境的场景,衬托出整个场景的孤冷与绝望。如路易斯所指出的那样,整个画面的情绪是关乎忧郁与悲痛的,而且它不应完全被理解为一个孤独避世者对过去的追忆,它更像是一曲挽歌——那个艺术家曾经陶醉其中的世界,正处在分崩离析的边缘。[4]38

图2 乔治·奥特《电缆箱》,1944年

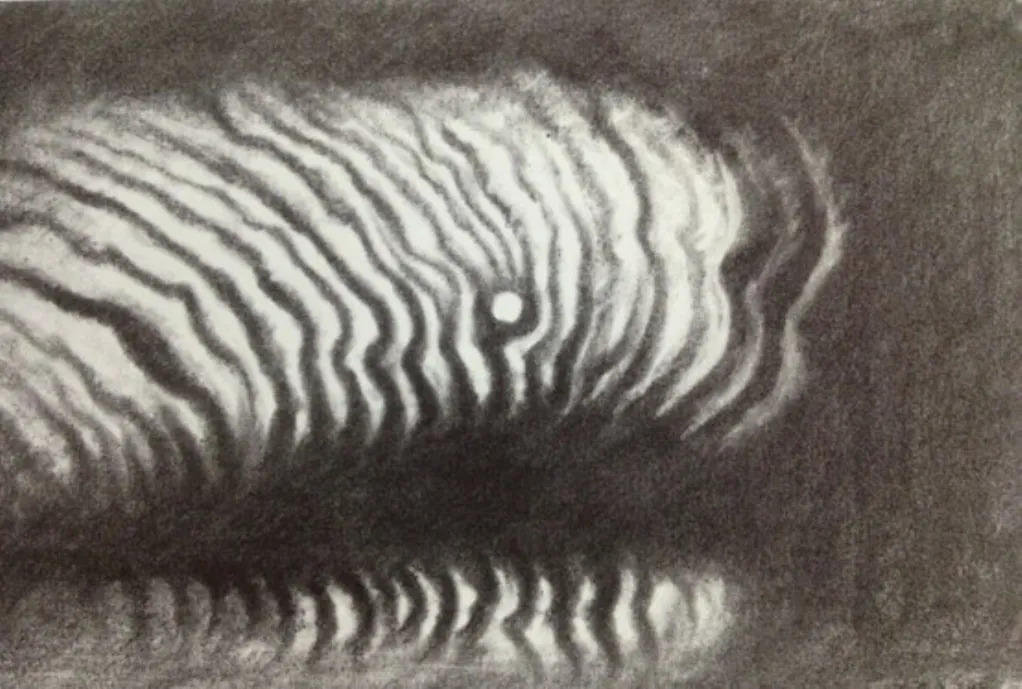

图3 乔治·奥特《月亮与云》,1945年

《电缆箱》(The Cable Box,1944年,图2)的创作背景与《法国海岸的回忆》相似,也是与二次世界大战和奥特的法国记忆有关。这幅作品的构思来源,是奥特在《纽约时报》上看到的法国海岸旁一个军事基地的照片——这再次勾起了他儿时的记忆。在这幅作品中,象征着现代景观的电缆箱被放置在茫茫的海岸中,画面中前现代与现代的景观都感到绝望——正像天空里漂浮的那朵形状奇异的乌云——奥特很关注天空中云朵的形状,他曾经“让路易斯观察草地与山间上方的天空中云彩的形式”[4]53,也曾多次对着天空中变幻多姿的云彩写生与创作——奥特对云的迷恋,包裹着他始终不变的“赖德情结”,还体现在他1945年创作的炭笔素描作品《月亮与云》(Moon and Clouds,图3)中。这显然属于奥特作品中与自然相通的部分,画中的云彩在强烈的明暗对比中形成一股攻击波,它们向着右边进发,聚集起强大的势头,弥漫在整个画面中构成压倒性的力量;它不是岁月静好的风景,而是来势凶猛的反作用力,而处于弱势的月亮则被包裹在紧密的漩涡之中。《电缆箱》中传达出的冷漠与隔绝的氛围,与奥特斯莱德学院曾经的同窗保罗·纳什(Paul Nash)表达战争主题的作品也有异曲同工之处。路易斯记下了奥特构思这幅作品的过程:

当乔治看到了《纽约时报》刊登的一幅法国海岸线旁电缆箱的照片,他认为这是一个有趣的建筑形式,之后将它用在了一幅新作品的构图中:一个电缆箱,一个带有电线却突然断掉的电线杆,神秘的浪漫化的云彩和一片海。他几乎是痴迷而歇斯底里地渴望着一个有秩序的,和平与民主的世界,然而他看到的却是为战争构建起来的电缆箱。文明的世界危在旦夕。前路究竟在何方?[4]97

路易斯接着又感慨道:“‘电缆箱’似乎是他表达自己与所处时代之断裂感的顶峰。这个人对于自己所处现代生活中的如此不自然的敏感,以致于在画布上,它必须表达出一种和谐有序的自然世界。”[4]96奥特对法国的爱,或者说对他青少年岁月的自由与快乐的追忆,显然加强了这种情绪。他时常与路易斯谈起自己在法国的时光,“他忆及自己童年的时光,在布里塔尼、诺曼底和皮卡尔迪消夏,奥特一家住在一户法国人家中。在这里,他们住在一个有着四百年历史的家庭农场,他对当地的玉米轮种体系和植物耕种有着浓厚的兴趣。那里的生活十分美好,愉快的田园生活成为他一生难以忘怀的回忆。他在法国创作的风景作品中描绘红色瓷砖覆盖着的屋顶,海岸的山崖与河道。他还保存着一块坎佩尔瓷器的残片——来自那个时光,那个地点,那个法国农场的餐桌”[4]95。此外,1924年赴法国度假时,已经结婚的奥特还在此地展开了一段婚外情,时隔多年之后忆及此事,奥特仍然无法自已,“当他心情好的时候,会告诉我他都去过哪些地方,他的目光转向我,眼光灼灼,想要告诉我1924年他的法国之旅。当他低声说出‘蒙帕尔纳斯’时,他的声音好像在召唤一个温柔的恋人”[4]117。所有这些有关法国的浪漫经验,最终好像都化为《电缆箱》中仿佛象征着奥特自我人格的,好像在暗示与全世界都失去了联系的,那几缕戛然而止的、凭空消失的电线。

在奥特对“难以置信”世界的描述中,《卡茨基尔的十一月末》(Late November in the Catskills,1940年,图4)也有着独特的分量。画面中,一个包着头巾的农妇立在暗淡萧瑟的秋景中——画面中虽然一反常态地使用了具有冷暖色彩倾向的翠绿与赭石,却因为天空中层叠的灰色让人对眼前的秋日光景意兴阑珊。这个场景同时呈现出真实与非真实的二元对立的情况,画面中的女性似乎立在了山间小道中,同时又是与她周围的景观脱离的。看起来,她更像是一个叠加在场景中的角色——好像是在已然完成的画面中于最后的一瞬间加上去的一个符号,在关注另外一个世界。她的姿态如此的犹疑不定,好像在思考:“或者我是真实的,或者这个世界是真实的,但我们两者不可能同时是真实的”[9]10。

奥特作品之中这种萧瑟的孤独感,并不因为画面当中存在的人物形象而产生丝毫的减损。事实上,画面中人物的出现往往更加剧了这种孤独感。奥特在伍德斯托克几乎离群索居,在热闹的艺术家村子里是一个异数。[4]46-47他曾经告诉路易斯:“试图跟一个与你价值观相左的人交谈,就好像嗓子里卡入了一根头发一样难受。”[4]135他在此地交往的为数不多的朋友似乎都与艺术圈无关:有曾经在《费斯特斯·扬普乐和他的牛》中出现的卖牛人凯姆布里基·拉舍尔,制作画框的工人,运送冰块的人,房屋油漆匠亚历山大·皮考克——所有这些人,奥特欣赏他们简单真率的性格,这大约与他对谷仓造型的欣赏出于相似的原因。

图5 乔治·奥特《山涧溪流》,1945年

将背景设置在冬季的《山涧溪流》(Brook in Mountains,1945年,图5)也表达了奥特某种隐秘与怀旧的情绪——这幅画曾经被路易斯选为她为奥特撰写的《艺术家在伍德斯托克:独立岁月》(Artist in Woodstock:the Independent Years,1978年)的传记封面。一次,奥特在暴雨中走到了附近的山涧旁,他彻底地被湍急的回旋所吸引,认为这“充满了大自然的力量”[4]53。对于路易斯来说,这件作品更是意义非凡。奥特曾将这幅作品托付给伍德斯托克画廊出售,可是当路易斯某一天经过这个画廊再次看到自己丈夫的这幅作品时,“想到这个精心构思的、静谧的风景作品,伶仃地孤悬在画廊里,她动摇了”。路易斯当下产生一股强烈的冲动,认为这件作品不该轻易转手给画廊,在得到奥特的允许之后,她鼓起勇气与画廊协商,最终要回了这幅作品。“我想要留下这幅作品的冲动……就好像我想跟他一起生活的冲动。”[4]148-150这幅作品一如既往地延续了他之前冬季作品的风格,有一种天真的美国风俗画的趣味,喷涌的瀑布汩汩流出,看起来却冷静而富于秩序。

三、形式主义话语反思:话语间隙中难以被覆盖的隐秘维度

奥特死后一年左右,这幅作品于1950年在米尔克画廊(Milch Gallery)展览时受到了批评家格林伯格(Clement Greenberg)的关注,在路易斯邀请格林伯格参观的这次奥特作品回顾展上,①路易斯在写给格林伯格的信中提及奥特对后者的艺术观点“十分在意”,“完全同意您对艺术的看法”。提到奥特也曾经在绘画上做过完全非再现的表现主义的艺术实验。在《纪念一颗蓟》(Remember a Thistle)中,路易斯也提到,奥特在1942年左右开始透过一些先锋艺术杂志关注到抽象表现主义的部分作品。后者认为奥特的作品“十分有趣”,尽管“搜寻中的情绪比要表达的情绪更多”,他称赞奥特“每一寸画布上都表现出其作为艺术家的天赋”。称这次展览“对观察这些在法国绘画传统之外的一个更大的艺术脉络,试图寻找更多自主性的美国画家们来说,是一个很好的证明”,即便奥特“最终并没有获得很大的成功”。[11]我们无从知晓格林伯格是否从奥特的身上看到了后者尊崇与膜拜的赖德(Albert Pinkham Ryder)的影子,不过格林伯格对于赖德的评价不可谓不高,1947年,格林伯格在惠特尼博物馆举办的赖德个展[12]后的评论,充分证实了格林伯格对于赖德在美国艺术史上地位的肯定,他认为这位艺术家完全可以担当得起美国本土绘画先驱的称号,并且认为他几乎自外于欧洲的传统,并未真正参与喧哗躁动的欧洲绘画的表现方式。他可以通过在画面掌控一种普遍的、包容的色调的统一来达到一种珍贵的、由不确定性所带来的下意识的笨拙与生涩。从始至终,不论是作品创作介质的自主性、表现手法的多样化、情感传达的私密化与美学趣味的建构上,这位艺术家都是完全独立的,他确乎创造了属于自己的风格。[13]178-180

其实,格林伯格对奥特的这番评论,很可能是出于对一个丈夫新死的遗孀的安慰,而格林伯格与奥特的艺术立场也恐怕并没有路易斯以为的那样接近——尽管奥特与格林伯格都各自对唯美主义的“为艺术而艺术”的精神抱以支持的态度,同时对受到政治意识形态污染的艺术创作理念表现出不屑。20世纪20年代美国兴起的现代主义文化这个奥特也曾卷入的浪潮中,如精确主义 (Precisionism)②精确主义(Precisionism)是美国本土的第一场现代艺术运动,紧随其后的就是现代主义在美国的兴起。精确主义艺术首次出现于第一次世界大战期间,在20世纪20年代和30年代早期达到高峰,题材主要是新兴的美国大厦、桥梁和工厂等建筑物,其风格也被称作“立体现实主义”。一样,存在着一类在更为普遍与广泛的意义上,涉及心理学维度与受到社会文化风潮暗示的形象化(此处指侧重写实手法的创作)绘画表达——但这些作品却是格林伯格的批评体系无法覆盖的地方。③诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)和安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth)等艺术家显然突破了形式与内容、意识形态与个人表达之间的界限,他们的作品在个人经验与社会进程中找到了表达的平衡,越过了以艺术风格和表达手法来划分艺术运动之领地的层面。对于后者来说,现代艺术所描绘对象的价值,是建立在其赖以表达的既定媒介上的——尤其当它与时代背景密切相关时。而对于奥特来说,这些限制并没有那么严格,艺术作品的价值与意义是通过艺术家在作品中释放出的神秘与充满想象力的触动观者的效果产生的。相比于格林伯格对于形式主义④形式主义艺术(Formalist art)所秉持的美学观点有如下几个方面:1.绘画是由最基本的几个元素组成的:色彩、线条、构图与肌理,这些元素组成了绘画作品最基本的语言结构,也是形式主义艺术批评家用以分析艺术作品的基本工具;2.不论一件艺术作品是纯粹的抽象作品还是再现性作品,一位形式主义者所追逐的始终是绘画中基本的元素,并且以此为标准来评判一件作品的艺术价值;3.形式主义者们认为,如果一件艺术作品被认为缺少艺术价值,那便是因为艺术家没有能够在形式化的绘画元素上找到视觉的平衡。克莱蒙特·格林伯格是美国20世纪中叶风头最劲的形式主义批评家,其对于艺术作品的评判主要建立在去除社会语境与主题意识的,纯粹的形式理论上。其1939年发表于《党派评论》的《先锋与媚俗》一文,为形式主义艺术的接受语境扫清了障碍,也为抽象表现主义在美国的发生发展奠定了理论基础。的极致推崇,奥特或许更倾向于耽溺在一种接近潜意识状态下的,形式与其所暗示内容之间形成张力的此消彼长之中——形式本身并没有在奥特的作品中占据压倒一切的位置,他所表现的形式中总是负载着个人情感。此外,格林伯格对20世纪40年代初期画坛泛起的,与社会文化物质生活紧密相关的、空洞而虚妄的商业主义倾向十分反感,认为他们“完全没有反抗权威与既有束缚的精神”——我们可以在1944年他对纽约现代艺术博物馆举行的名为“浪漫主义绘画在美国”(Romantic Painting in America)①此次展览的意图,在于“在美国艺术与欧洲艺术的传统中建立对话机制”。对策展人巴尔来说,这次展览还代表着现代艺术博物馆的一次机会,使得最新的美国艺术的趋势进入到类别划分中来,并且将其放置到一个艺术史的语境中:“ 历史化”在此处是加引号的,因为对于博物馆来说,艺术史仅仅就是昨天的故事;而更近于我们的过往中,正在发生变化的艺术现场,相比于我们称之为当下的不久的过去来说,又成为了离我们较远的景观。两位策展人巴尔和艺评家索比(James Thrall Soby)都认为,这次展览是一次试探性的而非定义性的展览。在抽象表现主义已经处于酝酿时期的1944年,索比这样描述过去不久的一段美国艺术史:“很明显,长期以来,批评家还没有严肃地思考过浪漫主义这个概念,因为在当代艺术的语境中,它们持续不断地在关注抽象绘画和表现主义绘画趋势,不管其是多么的富于活力,现在的势头都不如十五年前那样迅猛了,‘美国浪漫主义绘画 ’中展览的艺术,很显然就是1943年以来的先锋艺术。”显然,从此处可以看出的是,在有关美国本土现代艺术的定义方面,各路评论家的观念存在很大分歧。而索比和巴尔等人与格林伯格意见的相左,并不在于“传统艺术”与“现代艺术”之争,而在于对“现代艺术”本身之定义的争论。的展览评论中看出他的态度:

这些来自美国或者其他地方的新的“浪漫主义者”(Romantics)以及新浪漫主义者们(Neo-romantics),他们回望过去,以寻找某种情感与形式上的支撑,在此基础上确认他们作品的完整性与最终效果。他们从前立体主义者的语汇中借用特定的创作方式——自由的笔触和明亮的色调——他们的方法则取自样式主义者,巴洛克、德国与法国之浪漫主义的作品——然而最终的结果是导向一种堕落的品位。只有放弃对于这种效果的追求,去征服新的经验,才会使得绘画与情感得到真正的统一。[14]157

显然,格林伯格对20世纪40年代作为“沉渣泛起”的浪漫主义风潮感到鄙夷与不安。在这种保守的浪漫主义风格上,奥特虽然没有克里斯蒂安·贝拉尔德(Christian Berard)与帕弗尔·谢利仇恩(Pavel Tchelitchew)等人的倾向性更为明显,他在伍德斯托克创作的大部分风景作品中的浪漫主义情绪,同格林伯格的趣味也是相去甚远的。而令奥特心醉神迷的超现实主义,则在1944年被格林伯格贬损为“死灰复燃的学院主义”,有以“文学性的”主题与方式威胁现代主义绘画自主性的威胁——这也说明了两个人审美倾向的错位。②1939年,格林伯格在《党派评论》(Partisan Review)上发表了《先锋与媚俗》(Avant Garde and Kitsch)一文,指出媚俗艺术包括“大众商业艺术与文学,出现在各种形式的彩色照片,杂志封面,插图,通俗小说,广告,踢踏舞,好莱坞电影”。艺术史家蒂莫西·克拉克(T.J. Clark)认为,格林伯格之所以认定媚俗艺术是无聊与索然的,是因为“在晚期资本主义的统治下,大众消费情境下的复制艺术品已经成为了其卑鄙的所谓民主的一部分;但当局们却还在制造一个大众才是这个社会真正的主宰者的假象。媚俗艺术为大众消费服务,同时也迎合了后者浅薄的自我满足——而格林伯格所痛斥的超现实主义,则在很大程度上尊重这些形式,或者将其改头换面——尽管其一开始具有革命理想。格林伯格认为超现实主义是一种不纯粹与堕落衰颓的学院主义代表。造型艺术中的超现实主义则是一种对试图恢复‘以社会情境为基础的’艺术趋势的反映”。有关格林伯格对超现实主义艺术的看法,还可参见Surrealis Painting(The Collected Eassay and Criticism, Vol.1, pp.225-256) ; Pictures and Prattle: Review of Abstract and Surrealsit Art in America by Sidney Janis(The Collected Eassay and Criticism, vol.1).对于1947年在阿奎维拉画廊举办的籍里柯作品展,格林伯格更是以诫慎与苛刻的眼光看待这位奥特的精神导师,认为其作品对于20世纪初期的欧洲现代主义绘画流派是一个误导,甚至无法称之为完整的架上绘画;只能被认为是某种程度上的装饰作品,是一种极度悲观的,并没有多少创新的模仿,仅仅是对现代生活中某些现实的中肯却无能为力的反映。[14]134-137可是,这其中被忽视的重要方面是,奥特的超现实主义与格林伯格所竭力批判的外向观的、工于技巧的、商业化与市场化的超现实主义相去甚远。然而,尚在形成时期、未定格局的美国早期现代主义话语体系还未能察觉这种差别。格林伯格所主张的纯粹的、依赖艺术创作媒材的,形式主义为主导的先锋艺术话语体系在20世纪50年代之后全面胜利,而与通俗文化和商业文化走得更近的巴尔,显然也无法在他所制定的框架内将奥特囊括其中。即便是1944年,收藏家西德尼·贾尼斯(Sidney Janis)在其策展的名为“美国抽象艺术与超现实主义艺术”(Abstract and Surrealist Art in America)①这次展览在旧金山、辛辛那提、西雅图和纽约等多地举办。策展人贾尼斯的意图,乃是弥合超现实主义与抽象艺术之间的裂缝,企图另辟蹊径,将超现实主义视为一种文化趋势,而不仅仅是一种艺术潮流;提出超现实主义文化是美国现代文化中有力的养分之一。在实际的布展中,贾尼斯也有意将超现实主义画家与抽象画家的身份混同起来,模糊其原本的界限;强调一种综合的,作为文化趋势的超现实主义的概念。而正如桑德拉·泽尔曼(Sandra Zalman)在《美国文化对超现实主义的化用》(Consuming Surrealism in American Culture)一书中的观察,随着“美国的超现实主义的概念从先锋姿态转道商业化,从心理上的冲击转为社会学意义上的陈词滥调,象征性的超现实主义也逐渐退出艺术界的主流格局了”。的,试图弥合超现实主义与抽象艺术之裂痕的展览中,其成效亦是昙花一现——而奥特也依然无法进入其为超现实主义编织的合法化语词中。直到进入20世纪60年代之后,不懈致力于超现实主义在美国现代艺术史话语合法化的威廉·鲁宾,试图在形式主义话语与抽象艺术实践为主导的语境下,通过将一部分超现实主义者列为抽象表现主义与波普艺术的启蒙者为其在主流艺术史叙事中正名。②参见威廉·鲁宾于1968年在纽约现代艺术博物馆策划的名为“达达,超现实主义及其遗产”(Dada, Surrealism and their Heritage)的展览。长远地看,醉心于形式的奥特无疑与侧重图绘和象征性的超现实主义的关联十分有限,然而他的作品与声名,早已在形式主义更为风靡的前一个十年中潮退人散。其作品中自外于商业化与政治化的,具有形而上色彩的超现实主义,架空了原教旨意义上超现实主义的内核;而其作品对形式本身的执着,又因为他固守的浪漫与唯美主义情结,难以真正进入纯粹的形式主义范畴。所有这些,都促成了奥特超现实主义倾向作品进一步被边缘化的事实。③总体来说,虽然巴尔与格林伯格为不同程度的形式主义者,然而巴尔从未放弃为格林伯格所鄙弃的超现实主义发声,始终致力于超现实主义在美国本土的合法化的话语经营,主张的是一种外向的、与每日生活相联系的艺术观。