秸秆全量还田条件下减量施氮与碳氮调控对稻麦轮作系统的影响

白娜玲,吕卫光,郑宪清,李双喜,张娟琴,陆利民,杨业凤,张翰林*

(1上海市农业科学院生态环境保护研究所,农业部上海农业环境与耕地保育科学观测实验站,上海市设施园艺技术重点实验室,上海市农业环境保护监测站,上海201403;2浦东新区农业技术推广中心,上海201201)

氮是植物的主要营养元素之一,是限制作物产量和品质的首要因素。氮肥的不合理施用会导致氮肥利用率降低、作物减产、生产成本增加和环境污染,制约着生态农业的高产高效及可持续发展[1-2]。我国化肥施用量大,但利用率很低,氮肥的当季利用率仅为30%—35%[3],过度施肥现象普遍较严重,从而引发由点到面的立体污染问题,导致水体富营养化、土壤退化、温室效应加剧、生物多样性衰减等。据估算,我国江河、湖泊中的氮素60%来自于化肥[4]。

稻麦秸秆长期连续还田可有效减小氮素施用过程中对环境的潜在威胁[5],改善土壤物理结构,提高土壤肥力水平[6],减少肥料投入[7],提高作物产量[8]。秸秆还田的增产效应随还田时间延长而增加[5,9-10]。吴成龙等[11]研究发现,在稻麦轮作条件下,秸秆与氮肥配施后可以降低有机氮和无机氮的损失,且相互促进了对方在作物-土壤系统的回收。张维乐等[2]指出,氮肥2 次施用配合秸秆还田处理的作物产量、地上部生物量及氮素吸收量均可以达到或优于氮肥3 次施用的水平,在保证作物产量的前提下减少了氮肥的施用量。近年来,为促进秸秆综合利用,国家把秸秆机械化还田列为秸秆综合利用的首选技术措施。

针对我国氮肥投入效率持续下降的现状[12],调整氮肥运筹是保证作物产量与肥料利用率的重要手段。有研究指出,过量施氮会引起作物秸秆碳氮比下降,不利于增加土壤有机质[12-13];且不同氮肥基追比例可显著影响水稻产量及其构成因子、不同时期叶片SPAD 值、地上部氮素累积量及氮素利用效率[14]。然而,目前秸秆连续还田后作物施肥仍多沿袭传统的施肥水平,如何调整秸秆还田条件下的氮肥运筹显得尤为重要。针对上述问题,本试验进行稻麦秸秆连续全量还田条件下氮肥减量化和碳氮调控施肥研究,探索秸秆全量还田条件下维持地力与产能的氮肥最佳投入量和基追肥比例,以期为秸秆全量还田条件下氮肥的合理施用提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1试验点概况

试验地点位于上海市崇明岛西部的三星镇(31°4l'15″N,121°54'00″E) ,在上海市农业科学院试验基地试验田开展试验。该区属北亚热带季风气候,平均海拔4 m,年均降水量1 003.7 mm,降水集中在4—9月,年均气温15.3 ℃,≥10 ℃年均积温2 559.60 ℃。

1.2试验设计

水稻品种为‘光明粳2 号’,小麦品种为‘扬麦87158’,种植制度为稻麦轮作制。试验时间为2010 年麦季开始至2013 年稻季结束。2010 年10 月试验开始时,供试土壤理化性质为有机质19.50 g/kg,全氮1.10 g/kg,全磷1.90 g/kg,全钾2.90 g/kg,速效氮16.21 mg/kg,速效磷22.16 mg/kg,速效钾125.60 mg/kg,pH 8.60。秸秆切成10 cm 左右长度,机器耕翻还田;水稻试验小区采用机插秧,小麦采用撒播。试验采用随机区组排列,每个处理设置3 个重复,每个处理小区面积为240 m2。水稻和小麦施肥比例均为氮肥:70%作基肥,10%作分蘖肥,20%作穗肥;钾肥:40%作基肥,60%作分蘖肥。1.2.1 氮肥减量试验

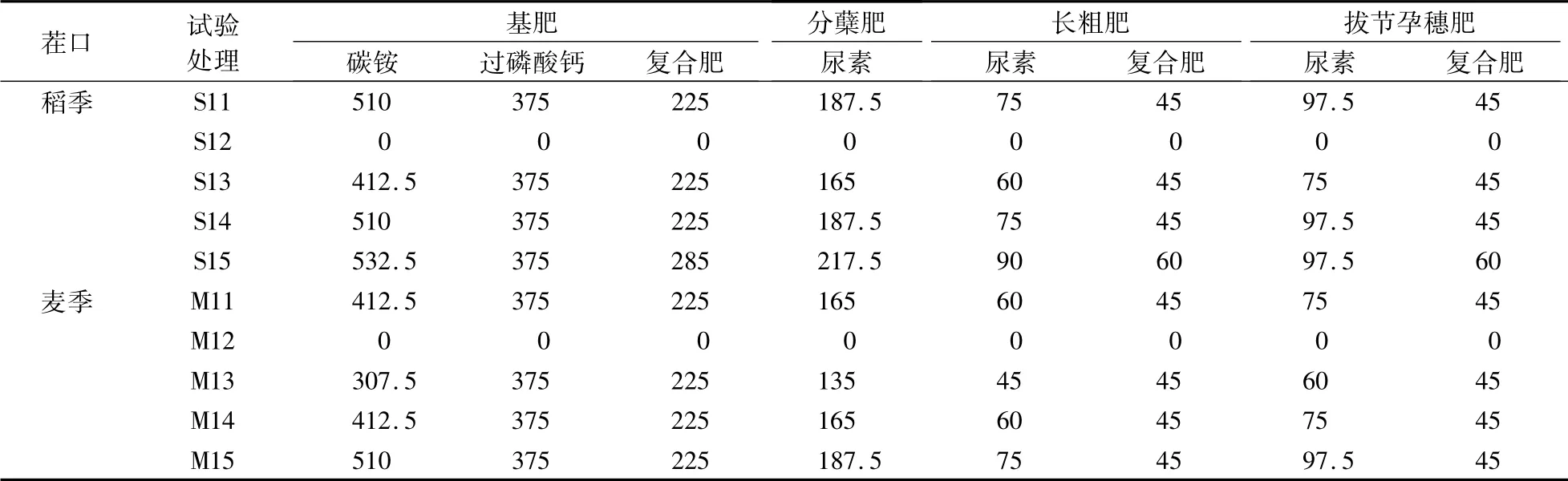

稻季为S11:秸秆不还田+总N 300 kg/hm2,S12:麦秸秆全量还田+不施肥,S13:麦秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2,S14:麦秸秆全量还田+总N 300 kg/hm2,S15:麦秸秆全量还田+总N 337.5 kg/hm2。麦季为M11:秸秆不还田+ 总N 255 kg/hm2,M12: 稻秸秆全量还田+ 不施肥,M13: 稻秸秆全量还田+总N 210 kg/hm2,M14:稻秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2,M15:稻秸秆全量还田+总N 300 kg/hm2。施肥方案见表1。

表1 稻麦秸秆还田减量施氮试验方案Table 1 Scheme of nitrogen reduction application with straw returning to field kg·hm-2

1.2.2 碳氮调控施肥试验

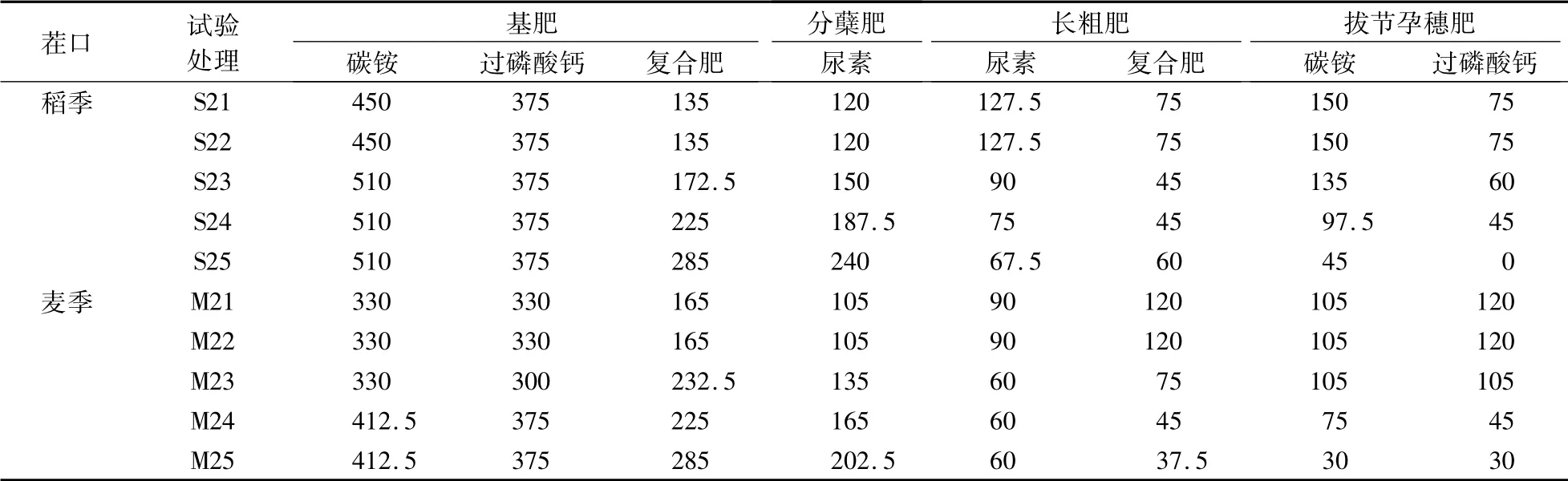

稻季为S21: 秸秆不还田+ 总N 300 kg/hm2( 基肥追肥比5 ∶5) ,S22: 麦秸秆全量还田+ 总N 300 kg/hm2( 基肥追肥比5∶5) ,S23:麦秸秆全量还田+总N 300 kg/hm2( 基肥追肥比6∶4) ,S24:麦秸秆全量还田+总N 300 kg/hm2( 基肥追肥比7∶3) ,S25:麦秸秆全量还田+总N 300 kg/hm2( 基肥追肥比8∶2) 。麦季为M21:秸秆不还田+总N 255 kg/hm2( 基肥追肥比5∶5) ,M22: 稻秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2( 基肥追肥比5∶5) ,M23:稻秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2( 基肥追肥比6∶4) ,M24:稻秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2( 基肥追肥比7∶3) ,M25:稻秸秆全量还田+总N 255 kg/hm2( 基肥追肥比8∶2) 。施肥方案见表2。

表2 稻麦秆还田氮肥碳氮调控施肥方案Table 2 Scheme of carbon/nitrogen regulation with straw returning to field kg·hm-2

1.3测定项目及方法

在每季水稻和小麦苗期,调查水稻和小麦的苗情性状,包括株高和分蘖数。收获后各小区取样考种,测定有效穗数、实粒数、结实率和千粒重以及每个小区作物的实际产量。

2013 年小麦和水稻收获后采集土壤样品。土壤有机质采用重铬酸钾容量法测定,全氮采用凯氏定氮法-自动定氮仪测定,全磷( 以P2O5计) 采用酸溶-钼锑抗比色法测定,全钾( 以K2O 计) 采用氢氧化钠熔融法-火焰光度计测定,速效氮采用碱解扩散法测定,速效磷采用盐酸-氟化胺提取-钼锑抗比色法测定,速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度法测定,土壤pH 采用电位法( 水∶土=2.5∶1) 测定,土壤容重采用环刀法测定。

1.4数据处理

试验数据采用SPSS 16.0 软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1减量施氮及碳氮调控对土壤理化性质的影响

经过3 年试验后,稻季相同施氮量下( 表3) ,与秸秆不还田( S11) 处理相比,秸秆全量还田( S14) 处理增加了土壤有机质、全量氮磷钾和速效氮磷含量,增幅分别为2.87%、14.50%、7.98%、7.85%、19.60%和25.64%。麦季相同施氮量下,与秸秆不还田( M11) 处理相比,秸秆全量还田( M14) 处理增加了土壤有机质、全量氮钾和速效磷含量,增幅分别为2.08%、10.00%、4.69%和15.60%。增幅差异可能是因为小麦秸秆和水稻秸秆腐解氮素释放速率不同[15]。秸秆全量还田条件下,无论稻季还是麦季,随着施氮量的增加,土壤有机质、全量养分和速效养分均有增加趋势,但是过量施氮会导致养分增加不明显,甚至降低。秸秆全量还田条件下,稻季施氮量为300 kg/hm2( S14) 时,相较于施氮量255 kg/hm2( S13) 处理,土壤全磷、速效氮磷钾含量分别显著增加3.60%、6.25%、45.54%、50.00%;但在施氮量为337.5 kg/hm2( S15)时,土壤速效磷含量反而略有降低。麦季土壤的施氮量为255 kg/hm2( M14) 时,相较于施氮量210 kg/hm2( M13) 处理,土壤全钾、速效氮磷含量分别显著增加4.38%、33.43%、30.03%,pH 及容重分别显著降低2.11%和1.67%。在施氮量为300 kg/hm2( M15) 时,其养分含量相较于M14 处理增幅不显著。可见,过度增施氮肥,对土壤养分增加效果不佳。此外,容重是重要的土壤物理参数,其变化可以反映土壤的松紧状况。秸秆还田条件下有效的氮肥施用管理措施有助于土壤容重的下降和土壤孔隙度的增加[7]。

表3 稻麦秸秆全量还田减氮对土壤理化性质的影响Table 3 Effects of nitrogen reduction application on the physical and chemical properties of soil with total straw returning to field

经过3 年的碳氮调控施肥处理后( 表4) ,稻麦秸秆还田使得土壤养分增加,pH、容重降低。稻季氮肥基追比调整后,土壤养分含量顺序为8∶2 =7∶3 =6∶4 >5∶5,氮肥基追比例为7∶3( S24) 和8∶2( S25) 处理的土壤速效氮磷含量较5∶5( S22) 处理显著增加10.54%—12.25%和15.75%,其他指标变化不明显。在麦季相同施氮量下,当氮肥基追比例为7∶3( M24) 和8∶2( M25) 时,相较于5∶5处理( M22) ,土壤速效氮磷钾含量分别显著增加25.88%—30.59%、16.15%—24.11%和11.11%,其他指标变化不显著。

2.2减量施氮和碳氮调控对麦稻生长的影响

在相同的施氮量下,秸秆全量还田( S14) 后,水稻分蘖期株高无明显差异( 表5) ,但在其他生长时期秸秆全量还田( S14) 处理株高明显高于秸秆不还田( S11) 处理,且抽穗期的单株分蘖数显著增加4.00%。在相同的施氮量下,秸秆全量还田( M14) 后,小麦的株高在越冬期无显著差异,但在其他生长时期株高均显著高于秸秆不还田( M11) 处理,表明秸秆还田会在一定时期影响作物生长。秸秆全量还田条件下,施肥处理有助于作物株高的增长,施肥量越大株高越高,但到一定量后无显著变化。与施用210 kg/hm2氮肥( M13) 处理相比,麦季施用255 kg/hm2氮肥( M14) 处理在返青期、拔节期和成熟期株高分别增加2.83%、3.02%和1.42%,但与施用300 kg/hm2氮肥( M15) 处理无显著差异。与此类似的是,稻季最佳施氮量为300 kg/hm2( S14) ,拔节期水稻株高比施用255 kg/hm2氮肥( S13) 处理增加1.36%,抽穗期单株分蘖数增加4.00%。

在相同的施氮量和氮肥基追比例下( 表6) ,秸秆全量还田( S21) 处理的水稻分蘖期株高、拔节期株高和单株茎蘖数显著低于秸秆不还田( S22) 处理,其他时期株高和单株茎蘖数无明显差异。氮肥基追比例为6∶4( S23) 、7∶3( S24) 和8∶2( S25) 时,水稻株高和单株茎蘖数差异不显著,但分蘖期、抽穗期、成熟期株高均显著高于5∶5处理( S22) ,分别增加3.67%—7.37%、5.25%—5.92%、3.45%—4.53%;拔节期的单株茎蘖数增加4.17%—6.25%( P <0.05) 。秸秆全量还田( M22) 处理下,小麦苗期、返青期和拔节期的株高均低于秸秆不还田( M21) 处理,但随着小麦生长和秸秆腐熟,成熟期秸秆还田处理株高反而显著高于秸秆不还田处理(1.14%) 。基追肥比例为6∶4( M23) 、7∶3( M24) 、8∶2( M25) 时,苗期、越冬期、返青期和拔节期的小麦株高较5∶5( M22) 处理显著增加,可见,增加前期施氮量,可以有效增加小麦株高。本研究表明,秸秆全量还田条件下前后施氮配比的调整有利于增加作物株高。

表6 稻麦秸秆全量还田碳氮调控对稻麦生长的影响Table 6 Effects of carbon/nitrogen regulation on the growth of rice and wheat with total straw returning to field

2.3减量施氮和碳氮调控对麦稻产量及其构成因素的影响

稻麦秸秆还田与施肥可通过影响土壤养分和物理性状进而影响小麦和水稻产量及其构成因素。本试验中,秸秆还田和施氮均有助于水稻和小麦穗粒数和千粒重的提高,因此理论产量和实际产量也相应较高( 表7) 。秸秆全量还田( M14 和S14) 处理下小麦和水稻的理论产量和实际产量比秸秆不还田( M11和S11) 分别高出6.84%、6.38%与13.51%、12.48%。稻麦产量随着施氮量增加有所提升,但过高施氮量增产效果不佳。水稻施氮量300 kg/hm2( S14) 处理较255 kg/hm2( S13) 处理理论产量和实际产量分别显著增加7.03%和3.89%,小麦施氮量255 kg/hm2( M14) 处理较210 kg/hm2( M13) 处理理论产量和实际产量分别增加2.05%和2.13%,但差异不显著。水稻施氮量300 kg/hm2( S14) 处理和337.5 kg/hm2( S15)处理、小麦施氮量255 kg/hm2( M14) 处理和300 kg/hm2( M15) 处理间差异不显著。

表7 秸秆全量还田减氮对稻麦产量的影响Table 7 Effects of nitrogen reduction application on the yield of rice and wheat with total straw returning to field

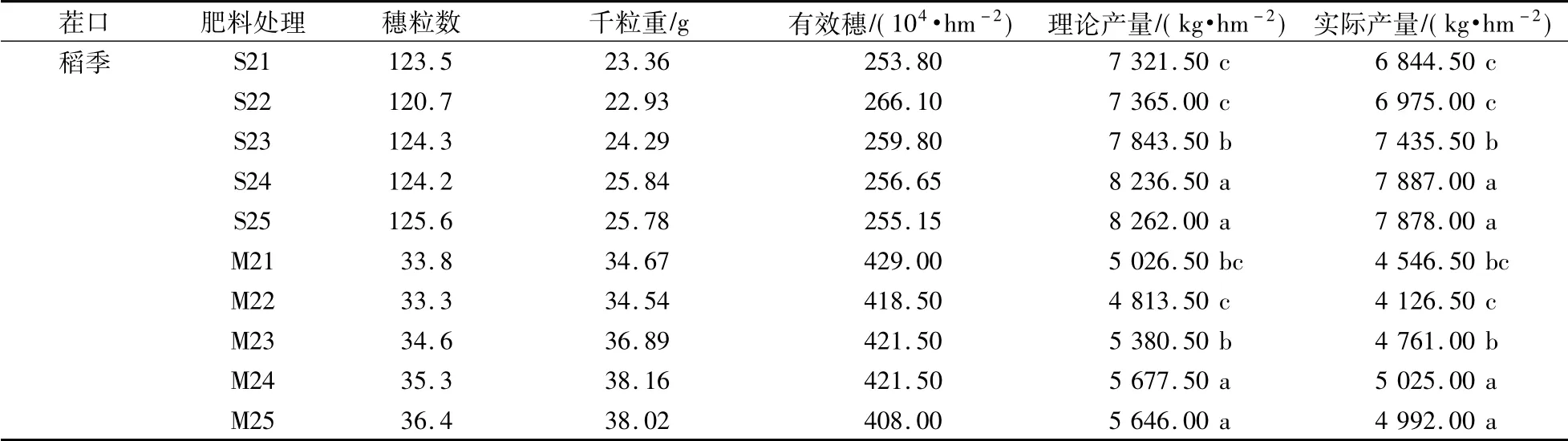

提高氮肥基肥施用比例同样有助于水稻和小麦穗粒数、千粒重和有效穗数的提高,产量也相应提高( 表8) 。本研究结果显示,稻麦产量随着基肥量的增加而增加,但小麦氮肥基追比例7∶3( M24) 和8∶2( M25) 处理、水稻氮肥基追比例7∶3( S24) 和8∶2( S25) 处理间差异不显著。水稻和小麦的理论产量和实际产量均为8∶2 =7∶3 >6∶4 >5∶5,即前期投入大量氮肥有助于提高作物产量。当基追比例为7∶3( S24、M24) 和8∶2( S25、M25) 时,水稻的理论产量和实际产量较5∶5( S22) 处理分别显著增加了11.83%—12.18%和12.95%—13.08%,小麦的理论产量和实际产量较5∶5( M22) 处理分别显著增加了17.30%—17.95%和20.97%—21.77%,说明碳氮调控有利于麦稻产量的提高。

表8 秸秆全量还田碳氮调控对稻麦产量的影响Table 8 Effects of carbon/nitrogen regulation on the yield of rice and wheat with total straw returning to field

3 讨论与结论

秸秆还田可部分取代氮肥的施用,有效改善土壤环境,增加土壤肥力,提高土壤碳汇能力[16-18],是解决和促进土壤养分保持和提高作物产量的重要管理手段[19]。本研究中,秸秆全量还田处理较秸秆不还田处理的耕层速效钾含量并未明显提高,可能与土壤自身理化性质、秸秆特征及种植作物的吸收有关[20-21]。同时,秸秆全量还田可显著提高作物穗粒数、千粒重、产量、干物质积累比和氮素利用率。Bai 等[21]指出,秸秆还田可显著增加冬小麦和夏玉米的产量,且秸秆还田的增产优势在低产季节更加明显。本研究结果显示,秸秆释放的氮素一定程度上可以满足作物后期生长对氮素的需求。秸秆还田下施肥虽有利于作物产量提升,但过高施肥量的增产效果不佳[2]。科学施肥是指根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,合理施用氮、磷、钾及中微量元素等肥料,选择适当的肥料品种,同时在合适的施肥时期,使用科学的施肥方法进行施肥的技术方法体系[22]。农作物施肥的三要素为:作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应[2]。本研究中,作物品种或土壤地力不同,对营养元素的需求量也不同,进而施氮量也要调整。

秸秆前期快速腐解阶段需要大量的营养,微生物生长和作物幼苗生长之间存在争夺土壤无机氮的矛盾,作物幼苗会因缺氮而黄化、瘦弱、生长不良,从而导致当年作物增产不明显甚至减产;而添加无机氮素可以缓和争氮矛盾[2,20]。有研究指出,不同氮肥施用比例可影响作物肥料利用率和作物产量[23],甚至肥料调控比秸秆还田能够更显著地提高作物产量[24],因此需要加强氮肥施用的统筹调控。武际等[1]研究指出,“前氮后移”可以显著提高小麦籽粒品质,且基肥比例过低可能会影响作物早期生长发育。本试验中,秸秆全量还田后没有出现苗期生长的不良问题,可能是由于在施肥时调整了氮肥在作物生长期间的比例,增加了前期氮肥用量的原因。倪进斌等[25]研究发现,节点调控可显著影响寒稻产量,且氮肥施用比例为基∶蘖∶穗=5∶3∶2时产量最高。本试验中,氮肥基追最佳比例为7∶3( S24、M24) 或8∶2( S25、M25) ,差异的原因可能是由于秸秆的投入加大了前期碳投入,需要前期加大氮素投入才能实现碳氮平衡,以利于作物产出。

稻麦秸秆全量连续还田和肥料运筹均可提升土壤肥力、作物株高和作物产量。水稻施用300 kg/hm2( S14) 和小麦施用255 kg/hm2( M14) 氮肥时,土壤养分提升幅度最大,作物长势与产量也达到最佳。因此,稻季最佳的施肥量为纯氮300 kg/hm2,麦季最佳的施肥量为纯氮255 kg/hm2。氮肥基追比例调控优化结果显示:随着基肥比例的增加,土壤养分、株高和产量均有增加趋势。基追肥比7∶3( S24、M24) 和8∶2( S25、M25) 处理下,水稻和小麦产量显著高于其他处理,且两者之间无显著差异。因此,综合考虑土壤理化性状、作物生长和产量,稻麦秸秆全量还田条件下最佳基追肥比均为7∶3和8∶2。