西南少数民族生态文化与共有家园建设

张 玫 楚雄彝族文化研究院

英国著名历史学家汤因比在总结人类历史发展进程时曾总结道:人类历史是“由一系列文化与环境的挑战和应战组成的”1[英]汤因比:《突破》,求实出版社,1988年版,第9页。。可以说,迄今为止的整个人类文明就是在人类探索人与自然关系的基础上构建而成,人类现代社会的高速发展甚至可以说是人类在“征服”自然的各种探索之上建立和发展而成的。

西南少数民族文化作为中华民族传统文化的重要组成部分,蕴含了丰富多彩的优秀生态文化思想资源,这些少数民族和谐共生的生态文化观念不断充实着中华民族的多元一体文化,不断丰富着中华民族的生态伦理观念,更是从意识形态方面与国家生态文明建设的“千年大计”、“根本大计”形成了呼应。

千百年来,西南地区少数民族在生产生活及对自然的探索与适应过程中,在因地制宜、因时而动的生活哲学指导下适应当地生态环境,形成了其独有的生产生活方式。同时,在对宇宙形成、自然万物与人类关系等哲学思考基础上形成了与其所处的生态环境紧密相关的社会伦理规范及行为准则,其中包括探索如何形成人与自然长期稳定可持续关系、保障群体长期繁衍生息的所有的意识形态,并在此基础上形成了独特的生态文化意识和社会伦理规范。其间蕴含了朴素的生态伦理观念,如互渗相生、共生互补、尊重自然、合理开发、可持续发展等,这些传统的生态伦理思想不同程度地包含在少数民族的创世神话、宗教信仰、经济观念、社会意识、村规民约及民间习惯法之中,展现了西南少数民族人与自然和谐相处的朴素价值取向,而这种价值取向又从世界观的角度指导着他们探索出一整套人与自然和谐相处的社会实践活动。

一、平等、和谐的生态伦理观

1.“天人合一”观念

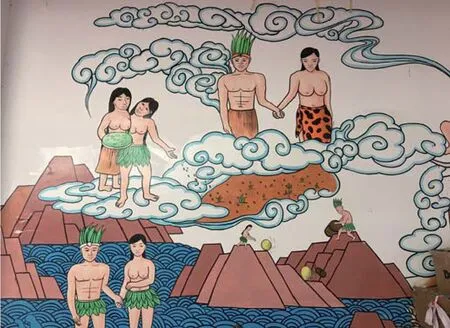

“天人合一”观念强调的是人与自然的统一性,即人与自然同源共生,人类来源于自然。在西南少数民族看来,人类与自然的“最初起源”都为某一初始物质,因人类与自然万物有共同的初生之源,人类是从自然界走出来的生命形式,人与自然之间存在某种不可分解、紧密联系的“血缘关系”,因此,人与自然万物相互影响、相互依存、共生互补。在对自然环境要素的认识上,把自然元素看做是生命之源,蕴含着人类对人与自然关系的朴素认知。如布依族古歌《造万物》中记载,天地由“布灵”劈开清浊二气而成,后“布灵”用身体汗毛化出人类;彝族创世史诗《查姆》及《梅葛》中也有类似记载,认为天地之始为“一团团”“时昏时暗”“时清时浊”处于“混沌”状态的“雾露”,后经众神分开“雾露”而成天地,后“天上撒下三把雪,落地变成三代人”2楚雄州文联:《彝族史诗选》,云南人民出版社,2001年版,第20页。;苗族《古老话·开天立地篇》中,则认为宇宙之始为“灰蒙蒙”“黑沉沉”“混沌如鸡子”一般,“盘古”与“南火”两位创世神分开“混沌”,开天立地;侗族《创世歌》中也认为“起初天地混沌”,“雾”生万物 ;云南傈僳族认为,远古时候“天地相连”“混混沌沌”。这些创世史诗、神话故事无一不将“混沌”看作是天地万物之始,而这种未分化的“混沌”状态的原始物质存在,展现了西南少数民族朴素的唯物主义哲学观——世界万物都是由某种“初始物质”构成的。在这些少数民族的传统哲学观念中,这些“清浊二气”、“雾露”“混沌”“瘴”等作为“初始物质”的不同表现形态,在漫长的演化中形成了宇宙天地万物及人类。

2.同源共生观念

“同源共生”观念建立于“天人合一”观念之上,是“天人合一”思想的补充与升华。西南的诸多少数民族都认为,天地万物和人类同源同生,都源于某一共同的“初始物质”。例如,滇东南彝族阿哲人创始史诗《爱佐与爱莎》唱道:天地为“水”,这一原始性的物质在阴阳二气交媾之力的作用下产生,随后水中生蛙,蛙进化成为“人”。彝族人这种朴素的“进化论”,是人类源于自然的朴素猜想,是他们关于人类与自然界关系认识的最朴素思考。西南地区的其他少数民族中也有类似的观点,他们认为人与万物之间并无泾渭分明的界限,人与万物之间存在着千丝万缕的亲缘关系,如藏族有“猕猴生人”的传说,苗族认为蝴蝶妈妈为人类始祖,由此引出了苗族的枫木崇拜,侗族《龟婆孵蛋》则说人类由龟婆的蛋中孵出。这些异彩纷呈的神话传说都蕴含了人是自然的产物并依托于自然环境而存在和发展的观念,即上文所说的“天人合一、同源共生”的自然生态理论思想。对世居山地的西南少数民族来说,俯仰即得的自然物与人类是共生共存的依赖关系,自然与人类社会不仅紧密联系,而且是一个动态有机体,彼此依存,缺一不可。在长期的发展进程中,人类社会与自然界一起相互适应、相互影响、相互促进,形成了一种“水乳交融”的依存模式,两者之间并无泾渭分明的界限。在他们看来,自然万物与人类同根共源,一样都是“属灵”的有生命的物质存在,自然万物与人类一样拥有灵性及喜怒哀乐等情绪,同生共命运。同时,他们也认识到,人类的命运与自然界变化是生死相依的,不可能完全割裂开来。人类作为生物圈的重要组成部分,与其他自然物共享共同的起源,在地位上是平等的,关联一体,相互依存,由此推演出他们对人与自然关系的最终认知:人与自然同源共生,人类社会及其个体成员与自然界地位平等,相互依存,共生互补,缺一不可,因此,人类必须努力构建人与自然和谐相处的共生关系。虽然这种认知以创始史诗、神话传说、民间信仰的方式表现出来,但是,它从哲学认知角度反映了西南少数民族为追求自身生命与社会群体的延续及发展,在精神层面追求着对自然界的进一步认知,展现了他们对人与自然关系的深刻认识及顺应所处生态环境、动态调整其哲学认知以适应环境的有益探索,展现了西南少数民族社会发展必须适应人与自然和谐相处客观规律的历史诉求。这种朴素的生态理论观念为西南少数民族适应及保护生态环境、努力探索和调整与自然和谐相处的生态实践打下了坚实的哲学基础。

3.感恩自然、敬畏生命的生态伦理情怀

冯天瑜在《中华文化史》中提出:“地理环境是文化创造的自然基础,是各民族、各国制度文化机体的组成部分,地理对人类文化创造的影响是真实而多侧面、持续而深入的,文化生态诸因子部分对文化生长发生作用,并影响制约着文化”3冯天瑜:《中华文化史:上编》,上海人民出版社,1990年版,第20页。。西南少数民族受所分布的地理环境和社会生产力发展水平的影响,形成了“天人合一、同源共生”的生态伦理思想,这种思想反过来指导着人类探索、适应、改造自然的活动。正如汤因比所说,人类文明的产生深受所属环境的影响,其所处的自然环境给其社会文化打上了深刻的地域烙印,并形塑了其社会文化气质。以稻作民族傣族为例,傣族人民对生态平衡有着独特的认知。在他们看来,按照人与自然重要性从重到轻来排列,其顺序为森林、水、耕地、山川,最后才是人类,人类依托山水树木等自然资源而存在。在傣族人的生态伦理观念中,森林蓄养水分,作物在水的滋养下才能茁壮成长,人类才能由此得以生存与延续。在这样一种观念的影响下,傣族形成了一整套行之有效的行为准则来规范人类对自然所施加的影响,由此构建出了其传承至今的传统生态文化。如傣族人对村落中涵养水分、维持村落生态环境平衡的“龙树林”的崇拜与禁忌,展现了其生态文化的深刻内涵。“龙树林”在傣族人眼中是神灵栖息之地,林中所有的树木、花草及飞禽走兽都是“神物”,不能损伤,甚至连林中的枯枝都不能拾捡,更不能在林中抛洒污秽之物,每年还需定时祭祀。这种对“龙树林”的崇拜与禁忌,在西南地区的彝族、哈尼族、瑶族、白族、布朗族等少数民族中普遍存在。正因为自然生态环境与人类这种极为密切的关系,使得人类各个群体对其极为关注并形成各自的传统生态伦理思想。西南少数民族在其生态伦理思想的指导下,形成了尊重自然、善待生命的生态实践。

二、尊重自然、善待生命的生态伦理实践

1.因地制宜,因时而动

因地制宜、因时而动,是西南少数民族适应所处的特定生态环境形成的动态调试,在他们看来,自然界的规律是可被人认知与利用的,因此,他们在开发与利用自然资源时,根据日月轮换、季节交替对自然资源所产生的影响,有选择地调整其使用自然资源的频率及数量,在满足日常生产生活的前提下给自然界有机循环再生的机会。如西南少数民族地区普遍施行的禁止春月燎猎的禁忌。在他们看来,春季是自然界万物繁衍的季节,春节燎猎的行为无异于“杀鸡取卵”,严重破坏了自然界的正常再生与更替进程,是一种极为短视的行为,应当予以禁止。而在保护动植物方面,不是一味地盲目保护,而是主张自然界生命平等,倡导“贵生”的生命情怀,依照自然规律,这就是“道”,即“是道则进,非道则退”的生态伦理观基本行为准则。

2.合理开发,适度消费

在长期的发展过程中,西南地区少数民族已经清晰认识到,如何有效利用自然资源,将直接影响到与人类长期依存并对人类社会文化产生深远影响的生态环境,进而影响到人类群体的生存与繁衍延续。他们普遍认为,人类的生存发展仰赖消耗自然界提供的物质资源,但是必须适度消费,严格控制人类社会规模与自然界所能够承载范围之内的动态平衡,即人类对自然资源的利用必须控制在自然界可自我调控的合理范围之内,因此,他们在合理利用自然资源的同时,严格遵守自然界的客观规律,将对自然资源的利用进行严格控制,应时而动,使自然保持稳定的自我循环和代谢。如侗族谚语“一棵树上一窝雀,多了一窝就挨饿”,形象展现了西南少数民族对合理开发自然资源、人与自然动态平衡的生态伦理意识。

在西南地区少数民族看来,对某些可再生自然资源的利用是有一定规律可循的。如林木作为自然生态系统的重要组成部分,对生态系统的有机平衡起到了重要作用,因此,在对森林的正确认识、合理开发和有效管理方面,他们展开了有效的探索。凭借长期以来对自然规律的观察与掌握,他们将森林划分为禁伐林和可伐林,根据其具体分类而采取不同的管理模式。如作为有神灵栖居的“神树林”、“风水林”和“龙树林”为禁伐林,禁止一切形式的人为干预;而可伐林则供应人类的日常生活需要,如需采集薪木时,人类可修枝、打叉及砍伐有病的林木作为日常生活能源;遇到特殊的需求如建房、做棺木、节庆等重要宗教仪式中立天地树等需求时,才能在可伐林中整棵伐倒,同时还需及时补种。

这种适度消费的生态伦理实践,与西南少数民族的生产生活紧密相关。如居住于山区以农耕为主的彝族、哈尼族等对水资源的利用及管理,体现了西南少数民族适应特定生态环境的生存智慧。如滇南地区独具特色的哈尼梯田,充分代表了西南少数民族对水资源利用的高度智慧,他们根据每一股山泉所承载的灌溉面积拟定应得的水量,按照水流经田地的先后顺序,“刻木定水”,形成群体必须遵守的惯常式村规民约;同时,在水田中养鱼将水资源利用立体化,既可获得养殖产品,又可以利用鱼消灭稻田中的害虫与杂草,鱼粪便又可增加土壤肥力,有效促进了梯田局部生态环境的稳定。

3.顺应天时,持续发展

纵观西南地区少数民族的众多创世史诗、神话和民间传说可以得知,他们很早就将人类的繁衍延续与尊重自然法则紧密联系起来,且根据所处的具体客观生态环境制定了尊重与保护自然的各种禁忌与规范,以达到人与自然和谐共处的目的,同时通过创世神话、民间传说、宗教信仰及各种仪式仪轨,将和谐共处的人文关怀及道德规范扩展到自然万物的范畴。这种朴素的生态伦理意识从社会制度的层面解答和规范了人类该如何处理与自然界的关系,对人们的日常行为形成了规范和约束,从主观上营造了生态环境保护的良好社会氛围,为人类社会保持与自然环境良性动态的互动关系提供了理论基础。

西南地区少数民族普遍认为,自然万物的存在和运动发展都是有规律可循的,且这种规律是可以被人类认识及利用的。在这种理性认识的指导下,他们从人类群体的长期繁衍延续角度积极融入自然,调整自身影响自然环境的客观物质行动,由此形成了顺应天时、持续发展的的生态伦理实践活动,不仅有效地防止了人们过度猎杀或采集动植物的行为,顺应天时,应时而动,在满足自身需求的同时又兼顾了后代生存发展的义务与责任,确保自然界可再生资源能够保持在可持续动态调整的程度,保证了自然资源的循环可再生能力,促进了西南地区人与自然的持续和谐发展。

在西南地区的少数民族看来,民族地区的生态环境就是本民族世代赖以生存的物质基础,他们既是其生态伦理思想的传承者和践行者,又是其所处生态环境的消费者和保护者。他们传承的生态伦理思想生动展现了其协调自然、顺应自然的愿望和实践,将人类的长远发展与生态环境的动态平衡紧密联系起来,同时,他们将这种需求与泛灵信仰、泛生信仰结合在一起,通过宗教信仰形塑出了该民族对自然界的道德认知,从宗教信仰中升华、衍生出对自然界的亲密、感恩、敬畏的感情及爱护自然万物的生产生活实践,为保护生物多样性、维持人与自然和谐共生提供了信仰基础。在这样的信仰基础上,西南少数民族在长期的生产生活实践中形成了各种保护自然、顺应自然规律的村规民约、集体禁忌等,将人类对自然万物应负的伦理道德责任外化为具有强制约束性的社会规范,展现了西南地区少数民族强调人与自然万物具有平等发展权利的生态伦理观念。

当前,构建社会主义和谐社会要深入挖掘少数民族传统生态伦理观念的思想内涵与现实价值,充分发挥少数民族优秀生态文化的道德支撑作用,以此调节少数民族地区人与自然的关系,确保整个生态系统处于平衡状态,从实践上坚持探索习总书记关于“绿水青山就是金山银山”在少数民族地区的有效途径,促进少数民族地区社会经济可持续发展。

三、在反思中实践共有家园建构

中国共产党第十九次全国代表大会提出,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国4习近平:《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm,2019-4-23。。人与自然作为生命共同体和命运共同体,二者之间紧密联系,相辅相成,不可分割。人类只有在尊重自然规律、顺应自然动态平衡的客观发展路径、保护自然的基础上进行合理开发才是长久之计,才能实现人类社会的长远可持续发展。人与自然的和谐,即生态和谐,是社会主义和谐社会的重要衡量标准,更是构建社会主义和谐社会的重要手段和途径。只有实现了人与自然的和谐共处及平衡稳定发展,才能最终实现和谐社会。

西南地区少数民族在长期的生产生活实践中总结出了一系列对人与自然关系的客观理性认识,这系列客观理性认识构成了他们以平等、和谐、顺时而为等意识为基础的生态伦理观念,清晰界定了人类在自然界中的地位与作用,同时,肯定了人类与自然界长期稳定可持续发展的辩证关系,使得尊重及顺应自然规律、与自然保持和谐动态关系的观念成为他们在日常社会实践中认可并长期坚持的共同价值取向和普遍施行的社会法则,并在此基础上构建了一整套行之有效的社会规范,成为 “绿水青山就是金山银山”的长期践行者。在长期实践中,西南地区少数民族将内化的生态伦理意识外化为村规民约、集体禁忌等普遍施行的社会法则,又从社会制度体系中强化了其生态伦理意识,实现了“伦理制度化和制度伦理化”的双向互动,这样的实践方式,展现的正是西南少数民族在超越本民族文化、吸取其他民族文化的优秀文化元素而达成的在构建“共有家园”方面的有效实践与探索。

生态伦理作为协调人与自然关系的原则和规范,反映了西南少数民族追求人与自然和谐发展的生态思想,形塑了他们的民族心理、民族性格与民族精神,更是他们探索自然生产生活实践的精神源头和逻辑起点。在西南少数民族“天人一体、同源共生”宇宙观的指导下,他们一致认为自然万物与人类一样,拥有生命、灵魂及喜怒哀乐,深刻展现了他们崇尚自然、敬畏自然、追求人与自然和谐共生的目标与理想。“当某种文化直接来自共同祖先群体的血缘群体,诸如血缘家族、双系家族、家庭、氏族等,生者和死者之间便构成了重要的联系,即在血缘群体成员和其祖先群体之间出现了一种社会关系。”西南少数民族生态伦理观念,借助口耳相传的创世神话、纷繁复杂的宗教仪式、神圣与世俗紧密结合的各种集体禁忌等,以社会制度化和神圣化的强制力约束着村落社群及个体成员,通过道德训诫、社会规范的手段探索着保护自然生态、维持人与自然动态平衡的人类实践活动。同时,西南地区少数民族的生态伦理意识从客观上也是一种民族文化的认同与自觉方式,它是少数民族在长期的社会历史发展进程中认识自然、探索自然的经验总结,它的存在反映了这些少数民族对自身文化的认同及对人类社会探索外界的客观反思,是维系少数民族文化认同的重要思想纽带,对增强少数民族内部凝聚力、保障民族群体的繁衍延续、构建人与自然“命运共同体”、推进人与自然和谐发展都起到了重要的促进作用。

四、结语

生态环境是人类赖以生存的重要资源,要构建和谐良好的生态环境,从发掘和发扬少数民族优秀的生态伦理观念入手是重要的途径之一。西南少数民族传统生态伦理观念的形成发端于人类对该如何与自然界长期和谐相处的现实迷思,其中“贵生”的价值取向及其生态实践,对探索人与自然和谐相处的长期发展发生、建设人类共有家园提供了一种有效路径。

西南少数民族传统生态伦理思想与习近平总书记所提出的“绿水青山就是金山银山”的共有家园观念不谋而合,它们的基础都是“共生和谐互补”的生态哲学,以尊重生命为前提,以人与自然的和谐及对自然资源的合理开发为目标,达到人类社会的长期稳定可持续发展。西南少数民族“同源共生互补”的生态伦理观念通过其独有的探索方式、代代相承为民族特有精神气质及独有的“参天地赞化育”的文化传承氛围,对周边先进文化兼收并蓄的包容姿态,展现了其对共有家园认识的鲜明个性。

西南少数民族的生态文化曾经对西南地区的生态平衡起到了重要作用。当前,如何积极有效地将少数民族传统生态伦理观与国家地方保护生态的相关法律法规紧密联系,相辅相成地进行生态环境保护,维护民族地区的生态平衡,将少数民族地区社会经济文化的长期可持续发展与对自然资源的有效利用结合起来,既不剥夺少数民族地区发展的权利,又能够有效保护当地生态环境,构建人与自然和谐共生的共有家园,是一个极具现实意义且充满挑战的课题,更是西南少数民族文化传承与发展的重要机遇。对此,我们要继续做好对西南地区少数民族优秀传统文化的挖掘、利用及有效传承,在发掘、继承与创新相结合中强调少数民族文化的时代性与民族性,关注现实生活中少数民族同胞对共有家园建设的现实需求及精神需求,探索少数民族对建设共有家园所达到的深度与广度,促进少数民族地区长期稳定持续发展,让所有少数民族同胞共享发展成果。