拒绝疫苗与重建疫苗信任

——基于发病率统计及疑似疫苗致死样本的分析

■ 王 静

(南京师范大学 法学院,江苏 南京210023)

一、问题的提出

2018年7月20日,长春长生生物科技有限公司和武汉生物制品研究所有限责任公司因被查出六十五万余支问题疫苗受到吉林省食药监管局行政处罚。两公司于2017年11月生产的“吸附无细胞白百破联合疫苗”(批号分别为:201605014-01、201607050-2)经中国食品药品检定研究院检验结果为效价不足。疫苗研发是为了抑制传染病,然而“假疫苗”(1)假疫苗指效价指标不合格、冷链运输或储存过程出现断裂影响疫苗抗原、成分中掺有白开水的疫苗。此次飞行检查并没有发现掺有不明成分的疫苗。牟利事件的曝光引发群众的焦虑、恐慌、愤怒,甚至反疫苗运动蓄势待发。受该事件影响,全国人大及其常委会制定了《中华人民共和国疫苗管理法》(下文简称《疫苗法》),要求对疫苗从严管理。该法案历经三次审议,最终于2019年6月29日由十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过。其中第6条第二款规定“居住在中国境内的居民,依法享有接种免疫规划疫苗的权利,履行接种免疫规划疫苗的义务。政府免费向居民提供免疫规划疫苗。”但近几年接二连三发生的“疫苗致死事件”已导致人们对疫苗产生了信任危机,疫苗致死真凶是谁?人们是否可以选择拒绝疫苗? 有人认为可以选择拒绝疫苗,原因有两个:(1)对疫苗的不信任,担心疫苗质量问题,或者即使疫苗没有质量问题也可能引发儿童不良反应;(2)出于自主选择的动因。

二、疫苗不良反应样本及类型

(一)疫苗不良反应样本

案例一,百白破疫苗不良反应样本。2010年东莞市东城医院选取1 300名儿童,随机分为常规护理组与特殊护理组,每组各 650名。其中,给特殊护理组婴儿实施护理干预,观察和比较两组接种后不良反应发生率,并进行统计与比较。经检验:常规护理组强反应为3例,中反应为8例,弱反应为20例(2)弱反应:接种后体温在37.1-37.5℃范围内,红肿的范围不超过2.5cm;中反应:体温在37.6-38.5℃范围内,红肿的范围为2.6-5.0cm;强反应:体温高于38.6℃,局部淋巴结发生肿大,红肿范围超过5.1cm。;特殊护理组强反应为0例,中反应为0例,弱反应为8例[1]。实验结果表明:常态下,儿童接种百白破疫苗后仍有4.77%的轻微不良反应率;护理干预可以有效减少百白破疫苗不良反应(3)常规护理组儿童接种疫苗后的不良反应发生率为4.77%,明显高于特殊护理组的1.23%,差异具备统计学意义(P<0.01)。。

案例二,疑似乙肝疫苗致死样本。2013年11-12月我国有21例婴儿疑似因接种乙肝疫苗死亡(4)2013年11月与12月,17名婴儿疑似因接种深圳康泰生物制品股份公司等四家公司生产的乙肝疫苗死亡。经中国食品药品检定研究院检验,并未发现该批次疫苗在生产和质量控制过程中存在问题。此后媒体又陆续披露4名婴儿疑似接种乙肝疫苗致死。。该事件直接导致2014年1月,10个省婴儿乙肝疫苗接种率同比上一年下降30%。据调查,21例婴儿接种的疫苗中,在批号上,有3例批号不明,剩余18例仅2例为同一批号;在地区上,有2例接种地区隐匿,剩余19例分散于19个地区;在针剂分布上,6例发生在第1剂、13例发生在第2剂、2例发生在第3剂;在接种时间上,10例曾联合接种卡介苗等疫苗、10例是剖腹产或早产儿、单独接种且顺产儿仅1例[2]。

案例三,疑似同时接种百白破联合疫苗、乙肝疫苗致死样本。2012年河北省承德市一位婴儿同一天接连注射乙肝疫苗和百白破三联疫苗后,24小时内死亡,经医生检验发现婴儿气管、肺部存有大量呕吐物,死因鉴定为呕吐物窒息死亡。家长不接受该鉴定结果,执意认为是疫苗直接导致婴儿死亡。

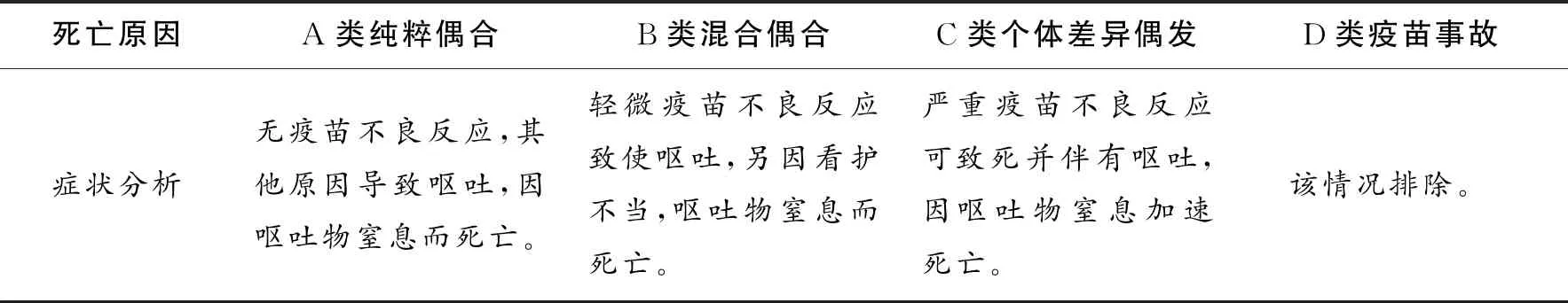

(二)疑似疫苗致死的类型

疫苗致死的原因大致可以分为四类:A类纯粹偶合死亡,中国每天约有45 374.4个新生儿诞生,约有400位1岁以下婴儿死亡,死因各异的婴儿如果恰巧接种了疫苗则为A类纯粹偶合死亡。B类混合偶合死亡,婴儿注射疫苗后产生合理风险之内的不良反应,但因未被及时发现和监护,诱发其他原因导致死亡,与接种疫苗不构成直接关系。C类个体差异偶发死亡,为个体差异对疫苗抗体产生的不良反应,概率极低(5)以乙肝为例,据中国疾控中心数据显示,我国2000年到2013年12月,共发生疑似乙肝疫苗致死188例,其中认为C类个体差异偶发死亡仅18例。。D类疫苗事故包括两种,疫苗安全问题引发的事故和疫苗效价不足引发的事故,疫苗安全问题可导致儿童死亡或诱发其他疾病(因我国疫苗安全性检测严格,暂未发现有此情况)。效价不足并不直接引起儿童死亡(行文中D类疫苗事故代指此类)。比如,2018年的长生生物疫苗效价不足、2016年北京华夏德众公司(由北京华卫时代医药生物技术有限公司更名)[3]用制冷失效的车运输疫苗导致疫苗失效等情况。

案例一得出结论:在没有特殊护理干预的情况下,婴儿接种百白破疫苗存在一定的轻微不良反应概率,其中包括轻微呕吐。在案例三中,婴儿在疑似同时接种百白破联合疫苗后死亡,医生鉴定婴儿死亡状态为气管和肺里伴随大量呕吐物,直接死因是呕吐物窒息。但是婴儿为何会在注射疫苗后呕吐,并且导致窒息,具体原因见表1。

表1 案例三婴儿注射疫苗后呕吐致死情况分析

根据表1分析,婴儿因呕吐物窒息死亡包含三种可能。第一,婴儿肠胃不适造成呕吐,呕吐物造成婴儿窒息致死,属于A类纯粹偶合死亡,与疫苗接种完全没有关系。第二,婴儿对疫苗产生轻微不良反应,并且由于其大多处于平躺的状态,致使呕吐物进入呼吸道,加之监护人看护不当而死亡,属于B类混合偶合死亡。第三,婴儿对疫苗存在个体严重不良反应,可直接致死,同时伴随呕吐,只是呕吐物窒息加速婴儿死亡,属于C类个体差异偶发死亡。

三、疫苗接种的医学统计基础与风险防范

(一)疫苗免疫作用的医学统计

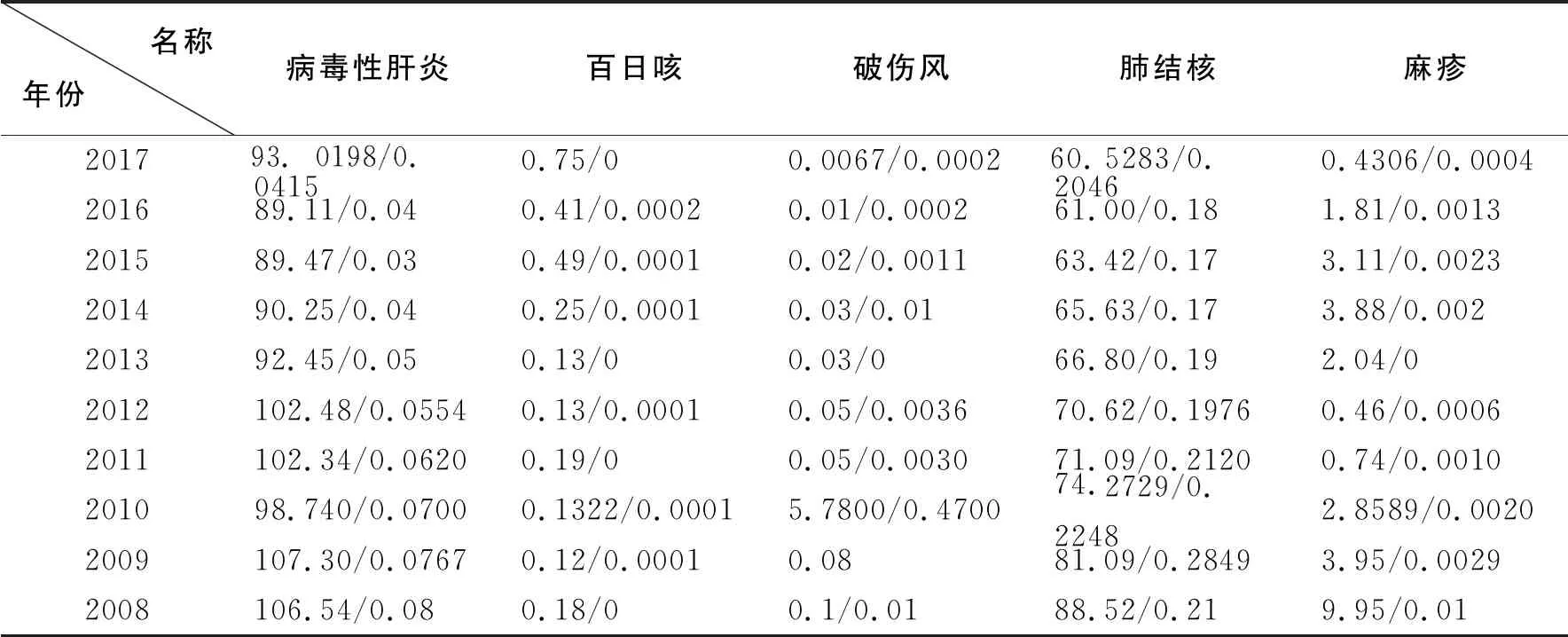

新中国成立以前,我国麻疹发病率高达5 000例/10万人口。自1965年起国家给新生儿接种麻疹疫苗,到2007年我国麻疹病发病率已下降到8.29例/10万人口,死亡率0.01例/10万人口。至2017年,全国麻疹发病为5 941人,死亡5人。2008-2017年,肺结核、病毒性肝炎发病率和死亡率大体稳步降低(见下页表2)。破伤风的发病率从2008年的0.18例/10万人口下降至2017年的0.0067例/10万人口,仅2010年是5.78例/10万人口。百日咳的发病率也逐年降低,直至2013年,全国共有1 712例百日咳儿童患者,无死亡案例。值得注意的是,百日咳和麻疹在2014年发病人数同比2013年分别增加1.991倍、1.906倍,百日咳2015年同比2014年又增长1.954倍。可能是疫苗事故造成,亦可能是2013年底深圳疑似疫苗致死事件导致疫苗失信的结果,暂无从考证。虽然2016年有所缓解,但2017年百日咳儿童患者又同比2016年增长1.86倍,两批药价不足的百白破疫苗恰好在此期间流入市场(6)数据来自2008-2017年《中国统计年鉴》中28种传染病发病率和死亡率、发病人数和死亡人数统计。。

由上述数据及样本总体可看出,疫苗的免疫作用值得肯定,通过护理干预的方式可有效避免B类混合偶合疫苗事故。但是疫苗事故造成疫苗失信会导致疫病反弹。

(二)疫苗接种风险的降低方式

疑似疫苗致死的四种情况中,C类个体差异偶发死亡是医学谜题,为不可控风险;D类中疫苗安全事故可导致婴儿死亡,但该风险被国家严控,疫苗效价只涉及失效、无效疫苗,并不直接引起婴儿死亡;A类纯粹偶合死亡中,部分情况可控,但是与疫苗致死为纯粹巧合关系,故在此不做具体分析;B类混合偶合死亡情况中,疫苗不良反应是婴儿致死的间接原因,家长可通过以下方式控制该风险。

第一,避免多种疫苗同时接种。案例二表明,疫苗不良反应的发生,通常是由于婴儿注射一种疫苗的同时又注射其他疫苗。新生婴儿体质与成人不同,体内免疫蛋白数量有限,同时注射多种疫苗可能导致免疫蛋白“力不从心”,只能生产一种抗体。由于疫苗本身就是很微弱的病毒,如果免疫蛋白不足,很容易出现类似打乙脑疫苗感染乙脑病毒的恶果。避免多种疫苗同时或接连接种,可以有效降低B类疫苗致死的风险。

表2 2008-2017年新生儿接种的五种疫苗(7) 指百白破、卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎减毒疫苗糖丸。病毒性肝炎可分为七类:甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、己肝、庚肝,其中乙肝人群占据病毒性肝炎的77%,丙肝占16%,甲肝、戊肝各占2%,其他类型共占3%。丙肝只通过血液和体液传播,目前没有丙肝疫苗,新生儿只注射乙肝疫苗,此处就以病毒性肝炎的数据粗略统计乙肝发病率和死亡率。 对应疾病发病率和死亡率统计(8) 数据来自2008-2017年《中国统计年鉴》中28种传染病发病率和死亡率统计。

注:表2中数据是每10万人口中因该疾病引起的发病人数/死亡人数

第二,适时采取护理干预。案例一实验的结果表明,儿童出现轻微呕吐等症状是由机体差异等原因引起的,如果监护不当就有可能发生B类混合偶合疫苗事故。护理干预可以有效缓解呕吐等不良反应,避免呕吐引发婴儿窒息,降低疫苗致死风险。

第三,避免在婴儿身体虚弱时接种疫苗。从上述案例分析可以得出乙肝疫苗不良反应多出现于体质较弱、免疫蛋白供不应求的婴儿身上,比如非正常生产的婴儿。避免在儿童身体患病和虚弱期接种疫苗能够降低疫苗致死的风险。

四、拒绝还是信任疫苗的法理分析

上文得出,C类风险不可控,D类事故风波不断。此时家长会愤怒,家长的疑惑是:疫苗不合格为何强制孩子接种?既然现在病发率如此低,又无法完全避免C类风险,是否可以选择拒绝疫苗?孩子不接种疫苗,患病的风险会增加吗?在B类、C类、D类等潜在风险存在的前提下,不接种是不是对孩子的伤害更小?

(一)疫苗接种之囚徒困境

疑似疫苗引起的科学反思、利弊权衡,中国并不是先例。社会学家特雷弗·平奇夫妇,早在1992年就被这个问题困扰,即是否给自己的孩子接种百白破三联疫苗。他们再三权衡,决定不给孩子注射不良反应率最高但患病率最低的百日咳疫苗,以使得自己孩子利益最大化(9)社会学家哈里·柯林斯提出:如此逃避疫苗接种,实际上意味着他们的孩子比其他孩子更长时间地被置于染病的风险中。这也是一个关系到他们自己的孩子和整个人群健康的潜在问题。从长远来看还关系到他们孩子的下一代。如果这种推迟及延长疫苗接种计划的观念流传开来,疫苗接种率将持续走低,所有儿童感染该疾病的概率都会增加。。 “确实,许多人心存这样一种念头:我不想(不愿、不敢、不放心)孩子接种疫苗,只需等待足够多的人接种后产生‘群体免疫’来提供保护。不幸的是,持这种观点的人越多,根除这种疾病的希望就越小——群体免疫就越难以实现,因为留在人群中的疾病潜伏者将越多”[4]。

如果每一位家长都是特雷弗·平奇夫妇,而每一位孩子却不可能是免刑的囚徒,那么,孩子将会成为在各种疾病、细菌密集的枪林弹雨中奔跑的蛋白质,没有一个免疫蛋白做防弹衣,患病率将极大增加。疫苗恐慌不只发生在我国,世界上早有先例,选择不接种疫苗、不信任疫苗的后果是疫病重来。1974年,英国伦敦大奥蒙德街医院的一份研究报告列举出36例百日咳疫苗不良反应案例。此事造成公众恐慌,反疫苗运动随之爆发,疫苗接种率从81%降至31%。3年后,百日咳发病率由接近1/100 000上升至1/1 000。

(二)疫苗接种的注意义务

接种疫苗之囚徒困境问题背后是个人与个人之间的利益冲突、个人与集体之间的利益冲突。只有每个人都注射疫苗,几代人之后疾病才有可能消失。人生存在社会上,既是独立的个人又是属于集体的成员。没有注射疫苗的孩子去公共学校,无疑会增加他人罹病风险。

根据科尔曼论侵权责任中“注意义务”理论,请求赔偿的两个标准分别是:(1)证明被告施加了(因果性地)导致原告诉称损失的不合理风险;(2)原告需证明被告对其负有注意义务[5]。拒绝接种疫苗行为本身会导致集体中他人患病的不合理风险,是对别人生命健康权的潜在侵害,这在理论上已构成侵权。注射疫苗虽有风险,但不可控的C类个体差异偶发导致的疫苗事故只是个别现象。注射疫苗,对自己而言是能够避免罹患疫病风险的方式中成本最小、收益最大的选择;对他人和集体的健康而言,是在尽注意义务,是面临个人之间以及个人与集体冲突的正义选择。不注射疫苗是对自己避免疾病抱有侥幸心理,是对他人和集体“注意义务”的不作为,实际上是对集体和他人实施健康侵害。我们应走出囚徒困境,自觉接种疫苗。

(三)疫苗接种中的“意志论”

本质上,具有价值的事物分为两种:(1)递增价值,对这种价值我们拥有越多越好;(2)神圣价值或不可侵犯的价值,比如生命。一般人都会同意,具有行为能力的成年公民都可以作为决定者对关乎自己生命的重大决定做出自主选择[6]。注射疫苗与否显然可以由公民自己作为决定者做出自主选择。目前法哲学界对自主选择背后的动因有两种讨论——意志论与利益论。持意志论者认为,自主选择顾名思义,要以当事人的自愿意志为第一权重。持利益论者认为,人们关于自主选择的动因与所达至的结果必须要使自己利益最佳。

从意志论角度看,完全民事行为能力人,可以自主选择拒绝疫苗,哪怕拒绝疫苗存在致死的风险,这都是他们诉诸“自主”原则的选择。诚然,人本来就可以自主选择所有和自己有关的重大决定,允许拒绝疫苗是基于对人们自主选择意愿的尊重,但这里存在的反驳观点同样是诉诸“自主”原则:拒绝接种疫苗,将使许多原本想继续活下去的人因疾病传染而被迫结束生命,这就侵犯了别人基于生命健康的自主选择意愿,同时将引起“意志滑坡论”——更多的人拒绝疫苗,拒绝更多种类的疫苗,以致疫病重来。

由于接种疫苗与否是一种自主的选择,而意志是自主选择的动因,采纳意志论意味着把当事人的意志作为评价其自主行为的核心权重原则。法律原则在适用过程中的意义是:在相关的情况下,法官们在决定向一种方向或另一种方向辩论时,必须考虑这一原则[7]。这会引起其他自主行为更过分的意志滑坡,如自主选择安乐死。如果法律为拯救生不如死的人,同意人基于意志选择安乐死,那么安乐死将滑坡至人在任何情况下,都可以选择安乐死。结果可能是,安乐死未遂的人过后甚至会庆幸自己还活着。因此,国家禁止安乐死而主张对于个别疑难案件进行具体分析。同样的道理,会有许多得疫病的人后悔当初没有接种疫苗。那么国家最佳的做法应当是要求人们都接种疫苗,同时对疫苗事故受害者予以补偿。

有人认为拒绝疫苗是个人自主选择的意志自由。在法哲学界,对自由有诸多争议与限制,对个人自由概念最宽泛的界定是“个人拥有自由,个人的自由如此强大和广泛,以至于自由的范围可以延伸到不侵犯他人同等自由的程度”(10)诺齐克是极端个人自由主义的代表学者之一,文中提到的观点是他1974年的成名作《无政府、国家与乌托邦》一书的核心论点。与此同时他提出,政府、国家对公民具有家长保护的义务。注射疫苗就是国家对公民家长式的保护。[8]。但即便如此,拒绝接种疫苗的人还是侵犯了他人拒绝被疫病传染的自由(11)拒绝疫苗的人侵犯了别人对疫苗自主选择的自由。因为别人在接种疫苗之前,就有可能被其传染疫病。。国家制定许多法律看似表面上侵犯了公民的“自主选择”,其实是为了保障人们利益最大化,是对民众尽着家长式的保护义务(12)家长式保护义务指的是,不考虑对方的意愿,以“为你好”的方式强制对方履行某行为,比如国家强制要求开车必须系安全带。。

(四)疫苗接种中的“利益论”

婴儿都是无民事行为能力人,注射疫苗与否由其监护人决定,监护人给予孩子的是家长式的保护,一个完全民事行为能力人基于自主选择的结果,大多符合他的最佳利益(13)智障者所做的选择也许在其他人看来并不符合其基本权益,此处假定婴儿的监护人都是完全民事行为能力人。。如果上文的医学数据统计与概率分析不足以让民众相信注射疫苗是一种利益最大化的选择,那么不妨对C类情况再进行分析,存在以下几种可能:(1)注射疫苗,儿童无患病风险;(2)婴儿注射疫苗致死;(3)拒绝注射疫苗,儿童一生无患病概率极低;(4)拒绝注射疫苗,婴儿在成长历程中染病死亡(14)D类疫苗事故不及时补种也会产生此种情况。。由于情况三的概率极低,所以这里重点对比分析第二和第四种情况。事实上,拒绝疫苗的儿童在青年时期患疫病去世的痛苦与损失远大于婴儿时期。“一个青年死亡之所以比婴儿死亡更让人惋惜,是因为他和其他人在他生命中已有的投资——他所建立起来的抱负和期望,他所想的计划与打算,他为别人着想的,以及别人为他着想的,这之间所形成的爱、关心与情感联系——受挫了”[9]。理由是,刚出生的婴儿死去并不牵扯到生命的挫折,生命的创造性投资才刚开始或者还根本没有开始。但若婴儿逐渐成长为儿童,这段历程已经展开,打断这段历程,就会使已经在进行中的投资受挫。由此可见,不注射疫苗绝不是持利益论者的最佳选择。

如果一个孩子因个体差异注定不能接种疫苗,他在成长的历程中将很难幸免感染疫病。从上文可知,疫病的减少并不是病毒消失了,而是因我们提前获得了免疫,疫病病毒依然无处不在。因个体差异不能注射疫苗的婴儿极有可能在青年时期感染疫病死亡,那青年时期死亡的损失就大于刚出生因注射疫苗引起个体差异而死,况且C类情况的发生概率远低于拒绝疫苗感染疫病的概率,所以注射疫苗仍然是利益最大之选择。

五、重建疫苗信任的管理措施

相比2016年修订版《疫苗流通和预防接种管理条例》,《疫苗法》在对疫苗监督管理与违法处罚方面都有相当大的改进,但仍有可提升空间。再者,解决问题的方式不只有立法一种,新时代亦可利用高科技追本溯源、加强监管。

(一)上市前监管亟待到位

《疫苗法》第70条第二款规定“药品监督管理部门依法对疫苗的研制、生产、储存、运输以及预防接种中的疫苗质量进行监督检查。”第三款规定“加强对疫苗上市许可持有人的现场检查,必要时对各环节负责人和单位延伸检查”但这里依然没有明晰监管方式如何具体实施。我国疫苗从出厂到上市需要经过3步质量检测:(1)出厂前厂家自检;(2)上市前中国食品药品检定研究院对疫苗批签发;(3)上市后药监总局对疫苗进行现场有因检查和上市样品抽样检查。根据《生物制品批签发管理办法》,我国疫苗上市前都要经过中国食品药品检定研究院批签发。批签发是对指定药品检验机构进行资料审核、现场核实、样品检验的监督管理行为。我国中国食品药品检定研究院对疫苗的安全性(其他毒性与无菌性)检测是全批次检测,对效价指标检测是抽检5%。由于效价检测程序较安全检测更繁杂,如每支都检测,很可能导致疫苗已过期还未进入市场,所以上市前对疫苗效价检测基本靠厂家自检。为了提高效率,中国食品药品检定研究院对疫苗批签发有时采取资料审核替代样品检验(15)《生物制品批签发管理办法》第18条规定:批签发可以采取资料审核的方式,也可以采取资料审核和样品检验相结合的方式进行。。这就造成对疫苗上市前的监管形同虚设。问题疫苗上市后,国家对疫苗追回、厂家追责并不能改变儿童已经注射不合格疫苗的事实。因此建议:(1)中国食品药品检定研究院避免“重资料审批,轻样品检验”,适当提高批签发有效性检测比例。(2)加强药监总局对地方药监部门的监督,谨防中国食品药品检定研究院接到的抽检样品与流入市场的产品效价不同(16)《生物制品批签发管理办法》第十四条:批签发申请人凭生物制品批签发申请表向省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门或者其指定的抽样机构提出抽样申请,抽样人员在5日内组织现场抽样,并将所抽样品封存。批签发申请人将封存样品在规定条件下送至批签发机构办理批签发登记,同时提交批签发申请资料。,杜绝“无效无害”疫苗的存在。(3)适时增设派驻检查以保障疫苗质量。

(二)流通中监管:保证冷链专门运输

《疫苗法》第36条规定:疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定,向疾病预防控制机构或者疾病预防控制机构指定的接种单位配送疫苗。疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构自行配送疫苗应当具备疫苗冷链储存、运输条件,也可以委托符合条件的疫苗配送单位配送疫苗。虽然委托配送可以形成竞争,却极易变成以权谋私的手段。如2006年北京华卫公司拒绝修护制冷系统故障的运输车,同时晾晒疫苗以便贴“山西疾控专用”的标签终导致疫苗失效[10]。

疫苗是异体蛋白,必须全程冷冻,其中有效成分——抗原,如受高温或感光就会失效。冷链运输外包存在巨大风险,出事后往往由“失踪的快递公司”承担全责。在欧洲地区,疫苗由国家卫生署全权负责,统一购买后再分运到各个接种点接种。以此为鉴,我国疫苗不能完全市场化,应由国家统一部署。疫苗运输不是物流买卖,必须要由专业部门专车专运。

(三)上市后监管:通过二维码追责和互联网反馈

目前,婴儿在注射疫苗后,相关人员可以查到疫苗批号,但是根据疫苗批号我们并不能得知问题出现在疫苗研制生产、运输、储存中的哪个环节。在二维码已经取代名片的新时代,完全可以做到给每一剂疫苗贴上二维码,这样便可以得知疫苗生产商、批号、效价、疫苗检查员、运输公司、储存条件等信息,以防止事故发生时相关责任人员互相推诿。

《疫苗法》第54条第二款规定:“疫苗上市许可持有人应当设立专门机构,配备专职人员,主动收集、跟踪分析疑似预防接种异常反应,及时采取风险控制措施,将疑似预防接种异常反应向疾病预防控制机构报告,将质量分析报告提交省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门。”这种做法动用了许多额外资源,而且由疫苗上市许可持有人设立专人采集的数据很可能不客观,递交相关报告也可能只是形式。通常,婴儿注射疫苗后的情况与反应在医院都有记录,但这只是医院单方面所给予的反馈,我们并无法得知疫苗注射者的反馈。建立互联网疫苗反馈系统,不仅节省了许多不必要的人工投入,而且让每位疫苗注射者都可以自愿上传、分享疫苗注射后的反应:一方面,可在疑似疫苗致死案例发生时,作为医疗事故鉴定的参考数据;另一方面,可以给疫苗研究者提供现实反馈。

(四)建立赔偿制度,为疫苗信任兜底

《疫苗法》虽在尽力保护群众利益,但是依然没有完善的疫苗致死的赔偿制度,只规定了“因质量问题造成疫苗安全事件的补种费用由上市许可持有人承担,并做好补种等善后处置工作”。生命价值不可侵犯,“疫苗安全事件”这种描述太过柔和,法律不仅要制裁疫苗事故造成者,还要对疫苗事故受害者进行补偿,才能为疫苗信任兜底。疫苗事故属于特殊的医疗事故,我国对医疗事故的举证方式是举证责任倒置。建议对疫苗侵权行为采取结果责任制原则——只要婴儿经鉴定是由疫苗致残致死,疫苗生产商、运输公司、注射医院都要承担连带责任。三方内部以举证责任倒置方式按过错比例承担赔偿责任,无过错一方可免责。疫苗生产商、运输公司、医院分别采取举证倒置方式,证明自己在疫苗生产、运输、保存、注射时没有违规违法。若三方都能举证无过错,则按照结果赔偿制,三方共同一次性给予婴儿补偿。至于婴儿致死致残原因是否由疫苗引起,由第三方专门机构鉴定。这样既可避免三方推卸责任,又可避免受害者因不懂医学而无法举证。

建议医院为注射疫苗的婴儿“免费”提供15-30分钟的护理观察。这部分费用可由疫苗生产者、运输公司、医院协商赞助。虽然三方为婴儿提供附加看护服务需要付出一定成本,但可减少疫苗事故,避免疫苗事故发生时,三方需承担数倍的赔偿以及其他行政处罚,这对三方也是一种风险规避的投资。

结语:近年频发的疫苗事件已使群众怒不可遏,疫苗信任危机爆发只会增加儿童患病风险。拒绝或接种疫苗是人们的一种自主选择,消除人们拒绝疫苗背后的隐忧,是学者、科研人员义不容辞的责任。每个属于社会的人现阶段都需要疫苗来抵御疾病,也需要他人注射疫苗来保护自己。接种疫苗是个人与集体利益最大之选择。设立疫苗事故赔偿制度可为疫苗信任兜底。应将医学知识、科学数据、法律理论、法律实践相结合,重建疫苗信任。