一种基于OVT域的地震储层预测方法

李红星

(中国石油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712)

0 引 言

北一二排西区块位于大庆长垣中部,目前剩余油高度分散,挖潜难度大,其中,河道砂体的描述精度是影响精细调整挖潜效果的一个重要因素,基于叠后地震资料的储层预测只能解决约1/4的河道预测问题,难以规模推广。为此,利用萨尔图高密度宽方位地震资料的优势,开展基于叠前OVT(Offset Vector Tile)地震储层预测方法研究,进一步提高河道砂体预测和描述精度。OVT 技术最早由Vermeer[1]在1998 年提出,随后Cary等提出共炮检距向量处理技术,国内外很多学者对该技术做了一定研究[2-10]。目前OVT技术方法研究和应用对象主要针对复杂断裂系统识别和裂缝预测等[11-15],储层预测方面的应用较少[16-21]。文中通过研究叠前OVT道集方位角、炮检距分组分析、叠加窗口,分析了不同的叠加窗口对地震数据信噪比的影响,对比不同叠加窗口的储层预测效果,优选出最佳方位角和炮检距叠加窗口,完成叠前OVT域地震储层预测。

1 叠前OVT域地震储层预测技术

OVT道集是十字排列道集内的一个数据子集。众所周知,十字排列可由正交观测系统抽取出来,即把来自同一炮线和同一检波线的所有地震道集合起来,因此,十字排列的个数与炮线和检波线交点的数目一样多,在一个十字排列中按炮线距和检波线距等距离划分得到许多小矩形,则每一个矩形就是一个OVT炮检距向量片。显然,OVT的大小由炮线距和检波线距决定。因为每个OVT都是由沿炮线有限范围内的炮点和沿检波线有限范围内的检波点构成,这2个范围把OVT的取值限制在一个小的区域,即一个OVT由特定炮检距和方位角范围内的地震道组成[3]。相对于常规叠前地震道集,OVT道集兼具炮检距和方位角2类信息,且在一个OVT道集中,各地震道的炮检距和方位角大致相同。叠前OVT域的地震储层预测技术就是对叠前OVT道集开展方位角、炮检距参数分组分析,不同方位角、炮检距储层敏感性分析及优选,OVT道集部分叠加数据等OVT解释方法研究,利用叠前OVT道集所含有的炮检距和方位信息,进行储层预测。

1.1 方位角、炮检距参数分组分析

在OVT道集中,每个OVT数据相当于一个单次覆盖的叠加数据体,通常情况下,OVT数据集因未进行多次覆盖叠加,叠前的方位角、炮检距以及振幅、频率等信息具有更好的保真性,由于内部的噪音干扰相对严重,剖面信噪比较低,层间反射信息较弱,给后续的地震解释造成了困难。尽管小炮检距数据的信噪比好于大炮检距剖面,但层间信息的连续追踪仍然困难。为此,开展了OVT炮检距与方位角参数分析与优选,通过适当增加方位角和炮检距的浮动范围,提高数据质量。

1.1.1 方位角参数分组分析

取方位角区间为0~10 °、0~20 °、0~30 °、0~40 °进行分组成像分析(图1)。由图1可知,随着角度间隔增大,信噪比逐步提高,横向上同相轴逐步变得平滑,即平均效应逐步增强,反映横向非均质特征的能力下降。角度间隔为10 °时,因覆盖次数仍然较低,成像剖面中的噪音相对明显;角度间隔为20°时的波组特征与间隔为10 °时的成像结果接近,且信噪比有所提高,考虑到后续还需在此基础上进一步划分炮检距,信噪比还会降低,因此,选择了信噪比稍高、间隔相对较小的20 °为最终角度分组参数。

图1 不同方位角区间叠加地震剖面

考虑到方位角相差180 °时,地震射线路径相同,因此,在方位角分组时,将地震道的方位角由0~360 °转换为0~180 °。在此基础上,以20 °的方位角间隔分组并进行偏移成像,得到9个成像数据体。

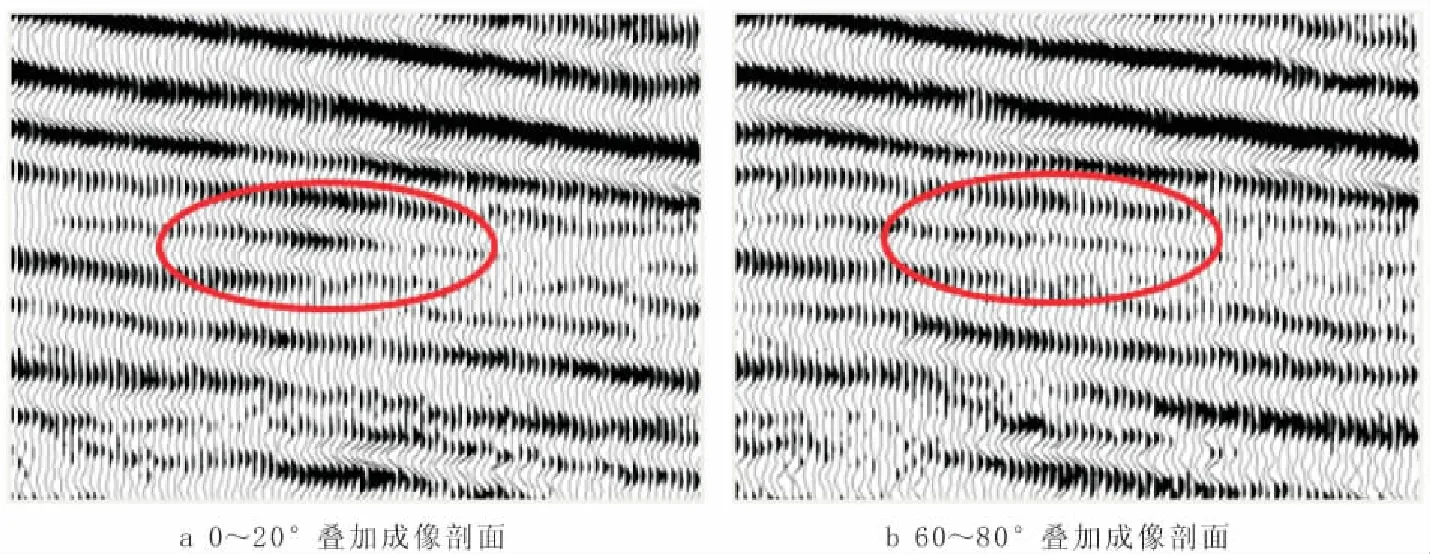

图2为方位角分组叠加后的成像剖面。由图2可知,0~20 °成像剖面在红色实线椭圆圈内的同相轴横向变化比较均匀, 60~80 °的成像剖面在红色实线椭圆圈内的同相轴横向显示出弱、强、弱的变化趋势,能够较好地反映储层的非均质特征。采用20 °的间隔不会使储层的非均质特征因多道平均而被抵消。

图2 方位角分组叠加后成像剖面

1.1.2 炮检距参数分组分析

从叠前预处理后的CMP(Common Middle Point)道集可以看出(图3),随着炮检距的变化,地震资料的品质出现较大差异。炮检距小于900 m(近、中炮检距)时,强反射层同相轴比较清晰,能量较强;炮检距为900~1 500 m(远炮检距)时,反射层同相轴变模糊,反射能量变弱,噪音明显,但反射同相轴特征清楚,能够反映储层的地质信息;当炮检距大于1 500 m时,信息被噪音淹没,资料无法使用。因此,炮检距分组只考虑炮检距小于1 500 m的资料。

图4为不同炮检距成像的地层切片。由图4可知,炮检距间隔小于200 m时,因炮检距范围过小,地质信息较乱;炮检距间隔大于400 m时,细节信息体现较好;全炮检距时,信息模糊不清。考虑到远炮检距能量弱,需适当增加炮检距范围,因此,最终将炮检距分为3组:100~500 m、500~900 m、900~1 500 m。

图3 CMP道集

图4 不同炮检距成像的地层切片

1.2 OVT道集部分叠加数据优选

通过上述方位角、炮检距分析结果,得到9个方位角分组参数和3个炮检距分组参数。地震资料中的炮检距信息与河道的发育规模、地层中的岩性和流体成分等具有相关性,方位角信息与地层中的断裂、河道的走向等的发育特征相关。不同目的层河道的发育规模及河道的走向不同,因此,优选出不同炮检距、方位角参数叠加进行储层预测。采用地震沉积学方法制作地层切片,对不同参数的数据体预测结果进行分析评价,优选出最适合某一目的层储层预测的数据体。

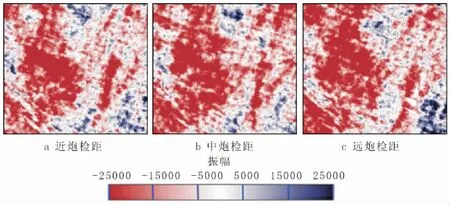

首先,进行炮检距参数优选,制作3个炮检距参数数据体地层切片,结合井点目的层砂体厚度信息及现有的地质认识对3个不同炮检距参数的数据体进行评价分析,优选出炮检距参数(图5)。由图5可知,近炮检距地层切片反映的储层信息更加清晰,连续性更好,更加符合地质规律。针对这一目的层最终优选近炮检距参数进行进一步研究。基于炮检距参数优选结果开展方位角分组参数优选,制作9个方位角参数数据体地层切片,对比各方位角参数数据体地层切片反映的储层信息是否满足地质规律,结合地貌学理论进行方位角参数的评价分析,从而优选出方位角参数(图6,正北方位角为0 °)。由图6可知,方位角为140~160 °的地层切片能够识别出几条窄小河道,其他切片反映的储层信息不够明显或无反映,因此,确定该方位角为本目的层的最优方位。在炮检距参数和方位角参数确定后,就确定了OVT域部分叠加窗口参数为近炮检距、方位角为140~160 °。这样通过OVT域叠加窗口进行共反射点道集部分叠加就可得到最适合目的层储层预测的地震数据体。

图5 不同炮检距地层切片对比

图6 叠前不同方位参数地层切片

2 应用实例

长垣油田北碚一二排西地震储层预测以往应用地震全叠加处理成果,所反映的地震信息为多个沉积单元或小层信息的综合响应,无效信息难以剥离,在应用中存在振幅切片局部不能精细刻画砂体边界的问题。为此,尝试应用叠前OVT域地震储层预测技术进行储层预测。图7为北一二排西某一目的层叠前(分方位部分叠加数据)地层切片及基于叠前地层切片刻画的沉积相带图与全叠加(叠后)地层切片及基于叠后地层切片刻画的沉积相带图。图7a、c分别为部分叠加和全叠加地层切片,能够看出叠前地层切片预测出了几条窄小的分叉河道(图7a),在全叠加地层切片上没有明显显示(图7c)。图7a、c中绿色圆点代表钻遇地震叠前地层切片识别的枝状河道位置的井,共有18口,根据测井解释结果,4口井有效砂岩厚度为1.0~2.0 m,8口井有效砂岩厚度为2.0~3.0 m,6口井有效砂岩厚度为3.0~4.0 m。井点砂岩厚度与(图7a)叠前地层切片预测结果更加相符。图7b、d分别是基于叠前、叠后地层切片刻画的沉积相带图,在图7d中可以发现很多孤立的砂体(井1、井2、井12、井13、井14、井16),这些孤立砂体在图7b中都得到合理的组合,这说明分方位角部分叠加的地层切片储层预测结果更加符合地质规律。

图7 叠前叠后储层预测效果对比

3 结 论

(1) 通过对叠前OVT道集进行精细的方位角和炮检距组合分析,能够确保偏移后成像的效果,使处理成果既能较好反映各向异性特征,又能保证同相轴可连续追踪,为后续储层预测工作提供最优方位角和炮检距参数的高质量叠加地震数据。

(2) 地层切片分析表明,方位角和炮检距窗口成像方法,能够充分反映出叠前道集中所包含的随方位角、炮检距变化的储层信息,与全叠加数据预测结果相比,河道砂体展布的清晰度得到改善。