传承于民间的血脉

冯心蕊

摘要:《聊斋汊子》与《聊斋志异》分别是民间叙事与文人叙事的代表,它们都诞生于山东地区,许多故事从主题到情节都颇为相近。故事内容上,《汊子》将《聊斋》中爱情故事、师徒故事和涉及到宝物的故事化繁为简,使它们在下层民众中广泛流传;思想内涵方面,《汊子》与《聊斋》有同有异: 两部作品反映出的不平则鸣以及对人间真情的展示一脉相承。二者相比,《聊斋》封建正统思想浓厚,多慨叹底层人民的无可奈何,《汊子》则冲破了封建思想的桎梏,赞美劳动人民的无所不能。两部作品各具文人创作与民间创作的特色,同时又有着密不可分的血脉联系。

关键词:聊斋志异;聊斋汊子;文人创作;民间创作;血肉联系

中图分类号:I207.419 文献标识码:A

清代文言短篇小说集《聊斋志异》是一部文人叙事作品,其中又有许多民间叙事的影子,主要体现在方言俗语、主角形象、因果轮回这三个方面。小说行文夹杂了“生动活泼的民间语言” [1],《罗祖》中“若要立地成佛,需放下刀子去” ① 是对民间俗语“放下屠刀,立地成佛”的化用,《镜听》中“侬也凉凉去”是颇具口语色彩的方言;小说的主人公多为市井小民,身上带有浓郁的生活气息;小说关注百姓喜闻乐见的故事形态,把深受民间传统影响的因果轮回因素融入作品,带有民间叙事立场,如《江城》中被高氏杀死的老鼠转世为其妻,闹得其家宅不宁。在《〈聊斋志异〉跋》中,蒲松龄之孙立德也写道:“而于耳目所睹记,里巷所流传,同人之籍录,又随笔撰次而为此书。”这恰巧说明作家著书时,的确吸纳了部分民间传说故事。基于此,《聊斋志异》(下文简称《聊斋》)与民间文学是有着不解之缘的。

《聊斋汊子》(下文简称《汊子》)是出版于1984年的山东民间故事集,其前言写道:“收入这本集子中的故事,内容和流传地区都与《聊斋》很接近,当地群众一般都称它们为‘聊斋汊子,所以我们也就以此名为这本集子的书名了。” ① 《汊子》确实与《聊斋》的地域色彩同出一辙:山东地区民间文化积蕴深厚,尤其盛产狐妖故事,《辛十四娘》《莲香》《红玉》等篇的狐女身怀异能,聪明美貌,性格鲜明,《汊子》里的《狐狸媳妇》《狐狸仙》也把充满奇幻色彩的狐狸作为主人公;山东地区道教盛行,《聊斋》中的《劳山道士》《成仙》《龁石》均与道教圣地崂山相关,《汊子》中的《八哥》《画里人家》等篇,或是故事里的道士来自崂山、沂山,或是故事本身发生在那里,使人观其内容便知其出处;道教存想致神 [2]的思维方式也影响着二者的故事发展:《香玉》中黄生于冥思时与前几日见到的女郎相会,《画壁》中的朱孝廉见到墙壁上的女子像便离魂入画;汊子故事中,《银娘娘》里的长生正在心里念着银娘娘,她便破水而来,《荞麦姑娘》里的忙生对着荞麦地看了一眼又一眼,美丽的荞麦姑娘就出现在了忙生眼前。与雅文学领域的杰出代表《聊斋》相比,《汊子》更多地保留了民间文学的精华。初读《汊子》,或许會怀疑它与《聊斋》并无太多相似之处,但若是从故事内容与思想内涵来看,就会发现二者之间其实血脉相连。

《汊子》由山东一带农民在乡间口耳相传,再由董均伦夫妇搜集“改写”成书 [3]。《聊斋》中那些一波未平一波又起的跌宕故事,到了《汊子》中都被最大幅度地简化。

一、化繁为简的故事内容

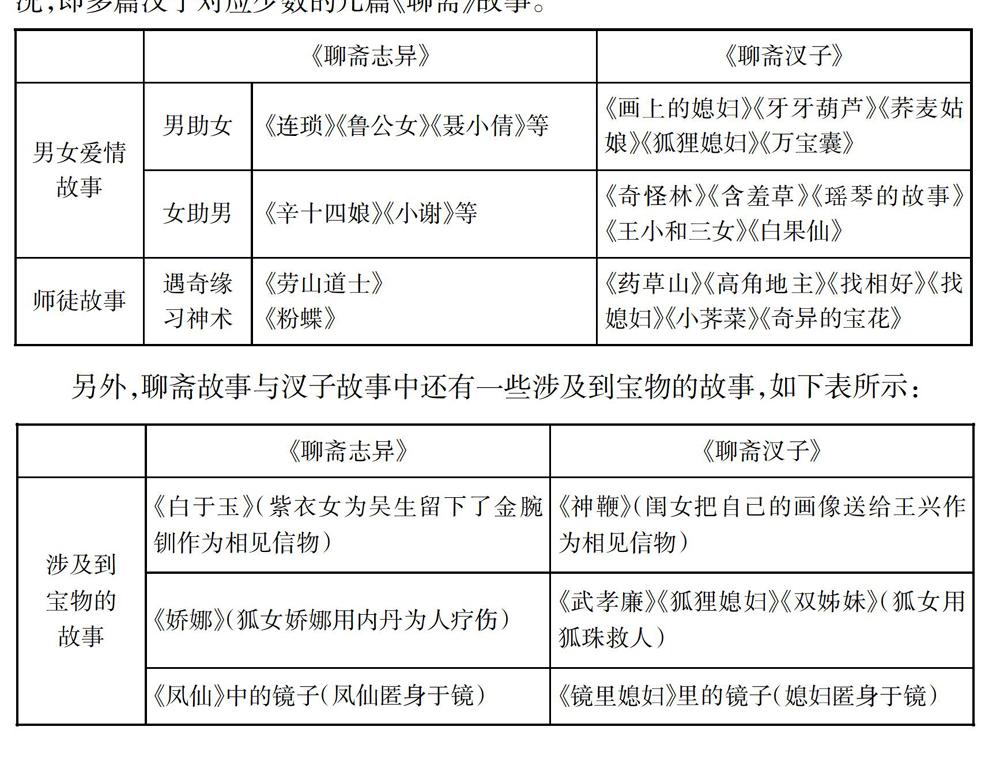

情节的重复性是《汊子》的一个突出特点。收录在其中的故事,都是由不同村县的人们口述,由董均伦夫妇整理成文的,这些故事虽有不同的时间、地点和主人公,但许多情节极为相似,其中重复率最高又与《聊斋》近似的有16篇(见表格),按内容粗略归类,大致分为爱情故事、师徒故事和涉及到宝物的故事三类,情节极为简单,而有不少雷同之处,因此在与《聊斋》对比时,会出现一种特殊状况,即多篇汊子对应少数的几篇《聊斋》故事。

另外,聊斋故事与汊子故事中还有一些涉及到宝物的故事,如下表所示:

这些宝物是推动故事发展的重要道具。虽然《聊斋》与《汊子》在宝物的选择上多有重合,但不论是在宝物的外形、功效还是在与故事发展的有机结合上,《聊斋》倾注的笔墨都比《汊子》更为详尽。

(一)充满浪漫色彩的爱情故事

《聊斋》与《汊子》中的爱情故事中,男子大抵为普通凡人,女子则多为仙妖鬼狐或名门淑女。这类故事中的男女主人公身份悬殊,创作者往往会制造矛盾,再让其中的一方为另一方解决矛盾,借此顺利展开剧情,加深情感纠葛。大体分为以下两种模式:

1.男助女模式

这一模式的故事中,男子与女子相识后互生情愫,随后女子身陷困境,急需男子帮助,而在男子英勇相助后,女子往往会感激道谢,倾诉衷肠。《聊斋》中的小说虽是短篇,但情节设置巧妙,波澜迭起,男助女情节只是整个故事的一部分,如《连琐》《鲁公女》《聂小倩》等篇,男子对女子鼎力相助并赢得其倾心相许只是故事的一环。但《汊子》却将其作为结构全篇的顶梁柱:如《画上的媳妇》《牙牙葫芦》《荞麦姑娘》《狐狸媳妇》《万宝囊》等均是如此。英雄救美自古便为人津津乐道,再加上根深蒂固的男尊女卑思想,《汊子》与《聊斋》都难以脱离男助女的故事模式。

2.女助男模式

不论是《汊子》还是《聊斋》的男女情爱故事,除了男助女模式,也有女助男模式。其中的女子身份特殊,拥有神仙方术,当男子遇到困境或危险时,她们能够挺身而出,运用自己的智慧和法术帮助其破解难题。同样在《聊斋》中,女助男环节亦是构成故事整体的一片拼图,如《辛十四娘》中十四娘在冯生入狱后的设计与奔走只是整篇小说的一个情节,《小谢》也是如此。《汊子》中《奇怪林》《含羞草》《瑶琴的故事》《王小和三女》《白果仙》等篇目,女子协助男子克服困难是能够取得圆满结局的重要前提,也是故事的主干部分。

再者,《聊斋》与《汊子》中女助男模式的故事里,女主人公的身份也有所差异。《聊斋》中的女主人公身份多为花妖鬼狐,《汊子》却没有鬼魂形象出现,女主人公或是由具有美好寓意的事物化身而成的精灵(如《菊二娘》《万里崂山双花仙》等篇),或是名列仙班的仙子(如《银娘娘》《牡丹仙女》《梨花仙》等篇),或是得道的狐女(如《狐狸媳妇》《双姊妹》)。在劳动人民的眼中,神仙精灵等身份比鬼魂形象更能衬托出女性的真、善、美,更符合他们心中理想的女主人公形象。

(二)遇奇缘习神术的师徒故事

这一类故事讲的是常人在机缘巧合之下偶遇仙人習得法术的故事。《聊斋志异·粉蝶》中阳曰旦海上行舟,偶遇晏生夫妇,习得琴曲;《劳山道士》中的王生遇奇缘、拜仙师、习法术。《汊子》中,这类故事中的主人公多为勤劳勇敢的年轻人,他们通过拜师、山间奇遇等方式学习技法,运用自己学得的本领与手中法宝反抗恶势力。《小荠菜》一篇中的小荠菜勤劳善良,偶遇奇缘,拜师学艺,习得武艺和仙法,回乡后帮村民做农活、戏管家、打财主、斗县官,让恶人再也不敢欺负村民。与之类似的篇目还有《药草山》《高角地主》《找相好》《找媳妇》《小荠菜》《奇异的宝花》等。这类故事的出现,除去受山东地区盛行的道教思想影响外,还与下层百姓的心理相关。他们在现实的重压之下,面对不公和压迫,想要奋起反抗,却找不到斗争的途径,于是,便把希望寄托在民间崇拜的神仙方术上,希望能够用无所不能的仙术行侠仗义,拯救世人,实现自己的理想抱负和个人价值,以自己独特的方式抗争世间的不公,最终在这种幻想中正义取得了胜利,表达了广大人民对社会公平公正的强烈渴望。

(三)涉及宝物的故事

《汊子》故事情节不如文人叙事那样曲折动人,但它推动情节发展的重要道具——宝物,同样可以在《聊斋》中找到相似的对照。这也是探究《聊斋》与《汊子》之间联系的桥梁之一。

《汊子》是一部民间故事集,其故事均由山东地区人民代代传承,有些甚至与《聊斋》中的小说同源,所以两部作品中出现的宝物也多有类似:比如《娇娜》《武孝廉》《狐狸媳妇》《双姊妹》几篇都写到狐珠可以治疗伤病,这是受到山东民间狐故事的影响。在传说中,想要位列仙班的狐狸必须修炼内丹,它集天地之灵气,能治百病、延寿命,多次被写入《聊斋》与《汊子》中。还有一部分汊子明显受到了《聊斋》故事的启发:《白于玉》中的紫衣女把金腕钏留给吴生,并说“君倘有志,或有见期”,这一情节在《神鞭》中也出现了,闺女把自己的画像送给王兴,又嘱咐他“只要你不把画扔掉,咱两个还能见面”。但汊子故事里的法宝却不如《聊斋》中描写得细致详尽,物尽其用:如《双姊妹》中的狐珠只是一粒小小的明珠,能够使人过目不忘,《娇娜》却详细描写了狐珠的样子,并突出了它治病救人的神奇功效;《神鞭》中闺女的画像只起到了“再次重逢”的作用,《白于玉》里的手镯既是吴生与紫衣女的信物,又是吴生寄给家人的信物。从对“宝物”倾注的笔墨与对其功用的描写上看,《汊子》是简,《聊斋》是繁,汊子里的宝物又是一次化繁为简的产物。

爱情故事自古以来就获得广大民众的喜爱;师徒故事追根到底都是为了获得谋生手段,与百姓生活息息相关;拥有神秘力量的宝物则满足了人们的猎奇心理,寄寓着人民的美好愿望。《聊斋》与《汊子》对这些故事分外青睐。不过,尽管二者有共同的故事题材,但组织故事的手法却有所不同,这与其传播方式密切相关。

作为文人叙事作品,《聊斋》主要通过纸上传播,而民间传播普遍依赖口与耳。因此,在汊子故事被口耳相传时,人们需要一些便于传播又精彩有趣的故事。《聊斋》中的一些经典名篇篇幅太长,故事波折起伏,为传播者的记忆和复述增添了难度,于是,他们就有意识地选择自己记忆中最精彩的片段,或是印象最深刻的细节,再对其加以进行润色,这才有了与《聊斋》看来“似曾相识”却已化繁为简的《汊子》。

二、思想内涵

《汊子》诞生于《聊斋》之后,同为山东地域的文化结晶,它既与《聊斋》同根同源,又吸收了《聊斋》故事和民间文学的养分。《聊斋》与《汊子》的创作时间、创作者、读者群体不同,造成二者在思想内涵上既有所重合,又有所不同。

(一)《聊斋》与《汊子》在思想内涵上的相同之处

这两部作品产生年代不同,但传递给大众的思想内容有不少相同之处,如宣扬公平正义,抨击黑暗现实,弘扬仁爱美德。二者的相同处有以下三点:

1.民本思想下的不平则鸣

《聊斋》与《汊子》的创作者都生活在社会下层,他们站在弱势群体的一方,感同身受地为这一群体伸冤呐喊,并鼓励小民百姓面对压迫,不平则鸣。

不平则鸣,即敢于反抗强暴,批判社会不公。《聊斋》中,蒲松龄明确表达了自己对当时黑暗现状的不满,《席方平》借地府写人间,猛烈抨击了官场的腐朽荒唐;《司文郎》对科举的弊端进行了无情的嘲讽;《张鸿渐》《辛十四娘》等篇揭露了权贵官吏对底层人民的压榨与迫害。《聊斋》批判是从下层百姓的立场出发的,具有强烈的人民性和辛辣的讽刺性。蒲松龄屡试不第,一生无缘官场,但他关怀百姓生活,对社会的黑暗深恶痛绝,他一方面期待清官救世,一方面又呼吁百姓不要逆来顺受,要奋起反抗,不平则鸣,做平民英雄。《汊子》同样立足于百姓,鼓励劳动人民运用自己的勤劳、勇敢、智慧,团结起来反抗不公。《小荠菜》中的小荠菜拜师学艺,学了一身好本事,面对官府威逼,运用才智,斗得官老爷们再也不敢找他的麻烦。《奇异的宝花》里的万生只是一名铁匠,但他却能用自己的手艺造福全城百姓,让恶人奸计落空。《聊斋》与《汊子》都看到了民生多艰,一致突出以民为本的思想,替生活在水深火热中的百姓鸣不平,并鼓舞其大胆抗争。

值得注意的是,《聊斋》与《汊子》不仅对封建社会的腐朽和吏治的黑暗等都进行了批判,于《聊斋》中占据重要位置的科举主题在《汊子》中也有所反映。在《双姊妹》《三女婿上寿》《两大心愿》三篇中,科举推动着情节的发展,也是故事的重要环节。不过作者没有像蒲松龄一样用饱含辛酸的笔墨对其进行批判和反思,这与汊子的传播者和接受者所处的社会地位关系匪浅。《汊子》的传播者和受众多是生活在底层的农民,下层的小民百姓维持家庭生计已是不易,能供养学子参加科举的家庭实属凤毛麟角,他们离科举距离太远,对科举考试的细节知之甚少。不过,在他们心目中,科举依然是重要的荣身之路,因此这三篇的主人公都是由科举获得官职,体现出科举考试在民间被认定为通往官场的重要途径,它是使人们过上幸福生活的有效手段。这种心态自然体现在民间创作和其传播的环节之中,这就使《汊子》出现了与科举相关的故事。

2.对人间真情的大力歌颂

蒲松龄以如椽大笔把自己的理想寄寓在《聊斋》中,赞美人世间的至情至性。作品中的爱情、亲情、友情,挣脱了世俗的束缚,显得尤为真挚,深入人心。

具有奇幻色彩的爱情故事自《聊斋》问世以来就为读者津津乐道,青年男子与花妖鬼狐之间的悲欢离合尤为引人注目。《婴宁》《青凤》《红玉》《葛巾》《聂小倩》等名篇通过感人至深的情感描写,凸显了作者对纯真爱情的认同与赞美,也折射了人性的回归,高扬着浪漫主义精神,是难能可贵的动人之笔。《聊斋》同样称提倡伦理孝道,在为父伸冤的席方平、割肉献母的乐仲等人身上,展现了子女与父母间血浓于水,无私真挚的亲情。肝胆相照的友情故事也是一大亮点,其中既有《田七郎》《叶生》中人与人的云天高谊,又有《王六郎》《酒友》中人与异类的惺惺相惜,蒲松龄笔下超越种族的友情往往更能动人心弦。

《汊子》同样称道人间真情。其中的爱情故事情节简单,与《聊斋》相比,文学性略逊一筹,其描写的美好爱情,不过是将《聊斋》中的书生小姐换成了贴近劳动人民生活的“勤劳小伙”与“俊俏姑娘”。同时这类故事也对假恶丑进行了鞭挞,如《蜜蜂圆媒》《凤凰娶亲》等故事就在颂扬真挚爱情的同时,批判了嫌贫爱富的门第观念,强调了真情撼天地的至情思想。除此之外,《汊子》也与《聊斋》相同,歌颂了孝悌与侠义,体现了人与人之间的脉脉温情。《汊子》里的《菊二娘》《牛庄的故事》《找姑鸟》以质朴的语言讲述了亲情的美好,尤其《菊二娘》《银娘娘》等一些篇目着重强调了无血缘联系的亲情,这既体现了劳动人民对亲情的渴望,又赞美了他们淳朴的灵魂。《青茶树》《狐狸仙》等篇抒写了跨越种族的深厚友谊,它们虽不如《聊斋》中的故事描写得生动细腻,但却更为鲜明地传递出义气薄天的畅快。

(二)《聊斋》与《汊子》在思想内涵上的差异之处

《聊斋》的作者是清代秀才蒲松龄,汊子故事的讲述者是田间耕作的农民,《聊斋》的主要读者是文人学士,汊子故事却主要流传在乡间的百姓中。创作者和读者群体的差异,必然会使它们的思想内涵各具特色。

1.无可奈何与无所不能

《聊斋》中存在着许多无可奈何,即小民百姓面对恶霸强权,虽无辜受迫害,却无法反抗,无力回天:《潞令》中官要民死民不得不死;《张鸿渐》中民无罪却不得不潜逃在外;《梅女》中梅女身蒙不白之冤却无法为自己洗清。《聊斋》中描写了人民的反抗行为,承认人有力所不能及之事,作者肯定人的主观能动性,但也更重现实性,写出了封建压迫下广大人民的无可奈何。《汊子》却不同,其中的主人公几乎是无所不能的存在,颇具传奇色彩和神话色彩:如以人力能够凿开山石救出凤凰;小如枣核一样的小人儿能够扶犁赶驴,整治县官;还有不惧狂风还可以与鸟兽对话的葫芦娃等等。即使《黄河的故事》中的黄河没能与心上人终成眷属,但他也化身为滔滔江水,以另一种形式完成了自己的复仇。在这些故事中,人民只要奋起反抗便能击败对手,取得成功。《汊子》遵循着民间文学的特点,在幻想与真实之间倾向了幻想,在文学世界中滿足了广大农民对于没有压迫的美好生活的期待。

2.遵循正统与冲破桎梏

蒲松龄自幼接受儒家教育,封建正统思想对他有着根深蒂固的影响。而《汊子》流传于山野民间,受到的制约较少,思想相对自由,这就使得二者在一些观念上迥乎不同,其中最突出的,还属二者之间子嗣观念与对女性地位认知的冲突上。

《聊斋》有着浓厚的子嗣宗法观念,结婚与生子是紧密相连的,女性的最大功用就是为男性传宗接代,身为异类的小翠与阿英尽管与丈夫两情相悦,但因无法生子,不得不与丈夫分离。蒲松龄认为,美好爱情与结婚生子对于婚姻的重要性是等同的,要想成就一段美满姻缘,这两个因素缺一不可。但在汊子故事中,人们没有把传宗接代当做婚姻中的首要任务,其重心主要在于青年男女彼此相爱,努力克服困难,最后终成眷属。类似《两兄弟》《三个儿子和三个媳妇》等篇,只讲到青年男女过上美满日子后便结束,那些写到生育子女的故事,也只把这当成锦上添花。《汊子》成书时早已世易时移,二十世纪八十年代改革开放的大潮使人民的思想得到了进一步的解放,旧时的“不孝有三,无后为大”已经不能再左右人们的生活,这必然体现在《汊子》的此类故事中。可以说,《汊子》已经冲破了封建子嗣宗法观,爱情在婚姻中占据了主导地位。

两部作品中女性在婚姻家庭关系中的地位也折射出不同的思想倾向。《聊斋》里的一些故事认为贤妻美妾、子孙满堂便是一个家庭的荣光所在,像《江城》《陈云栖》等篇目都是以此结尾,《小谢》《嫦娥》等篇还宣扬了一夫一妻多妾制。

《汊子》里女性在家庭中享有与男性平等的地位,《找媳妇》中的得宝盖屋锯木,闺女做饭缝衣,共同为家庭做贡献,美满家庭是需要双方齐心协力去建设的。《汊子》中不仅从未有第三者出现,还大力歌颂了专一、忠诚的男女爱情,这是现代人的婚恋观念。这些故事虽然质朴,但却更重视人的情感与女性的价值,体现出平等、忠诚的婚恋观念。在《金钥匙》一篇中,黄牛变成的小伙子对女主人公翠儿倾诉说,“老狼精把我抓来,用妖法把我变成牛,亏得你救了我,我一辈子也不愿离开你”。男性主动向女性请求托付终身的行为,正是汊子故事中的男女平等思想的体现。

《聊斋志异》作为一部内蕴深刻、富有价值文学作品,率先进入研究者的视野,与之同根同源又受其影响的《聊斋汊子》,也着实不应被埋没于历史的尘埃中。一个是“阳春白雪”,一个是“下里巴人”;一个是文人叙事作品,一个是民间叙事作品,《聊斋志异》与《聊斋汊子》在各自的领域独树一帜,传递的思想内涵各有侧重。不过其作品传达的精神内核也有共同之点,再加上同一片地域的孕育,异曲同工的故事,让读者清晰地看到二者不可分割的传承与血脉。

参考文献:

[1]王青.互动的生命 长青的艺术——从《聊斋志异》看民间文学与作家文学的互动关系[J].固原师专学报,2004,(2).

[2]黄洽.道教存想致神的思维方式与《聊斋志异》的幻想故事[J].烟台师范学院学报(社会科学版),2005,(3).

[3]刘守华.与中国民间故事相映生辉的名字:董均伦[J].民俗研究,2017,(6).

(责任编辑:朱 峰)