生命意义对科技人员专注力与主观幸福感的影响

(1.中山大学 心理学系, 广东 广州 510275; 2.广东技术师范大学 职业教育研究院, 广东 广州 510665)

一、引言

科技人员是实现我国“智造大国”和创新型国家战略的中坚力量,当前国内对科技人员心理的研究主要集中在激励机制与策略〔1~2〕、心理健康〔3~4〕、工作满意度和科研动机〔5~6〕等方面,缺乏从积极心理学和幸福感的视角进行的研究。积极心理学之父塞利格曼提出模糊的、难以解释的“幸福”可被分解为三个更科学和易操作的成分〔7~8〕:愉悦的生活(the pleasant life)、投入的生活(the engaged life)和有意义的生活(the meaningful life)。愉悦的生活包括指向过去、现在和未来的许多积极情感,以及学会增强积极情感强度和持续时间的技能。指向过去的积极情感包括满意、知足、实现、自豪和平静(可透过感恩和宽恕进行训练),指向未来的积极情感包括希望、乐观、信念、信任和信心,指向现在的积极情感包括因当下直接的快乐所带来的满足。投入的生活是指一种在工作、亲密关系和闲暇中投入、卷入和入迷的生活,伴随着高投入的活动会有一种流畅感,时间飞逝而过,注意力完全集中在活动上,甚至忘记了自我。有意义的生活包括运用一个人的突出优点和才能去从事比自我更广泛的事业,比如从事服务于宗教、政治、家庭、社区和国家的事业。无论从事的是何种具体的事业以建立意义,追求一种有意义的生活,都会产生满意感和生活会更好的信念。

通过分析塞利格曼的幸福三成分之间的逻辑关系,可以提出幸福感的中介作用模型(见图1A)。在该模型中,有意义的生活(生命意义)决定了个体行为的深层动机和努力的方向;投入的生活(专注投入)则指明了个体做事所采取的态度和方法,即专注努力,将注意力完全投入到当下的任务;愉悦的生活(主观幸福感)则是专注投入的结果,即对过去感到自豪、对现在愉快满意、对未来充满信心。从幸福感的生成机制看,生命意义能显著正向影响专注力和主观幸福感,专注力在个体生命意义对主观幸福感的影响中应起到中介作用,因为专注投入(充实的生活)会带来流畅感(flow)和直接的快乐,而持续的专注投入就会有持续的流畅感和快乐,累积起来就会正向影响主观幸福感(愉快的生活)。由此可见,幸福感的中介作用机制的实质是累积(加)影响模型。

塞利格曼的幸福三成分之间的逻辑关系的另一种可能是生命意义调节了专注力对主观幸福感的影响(见图1B)。生命意义的调节作用的机制与生产力的金字塔理论一致(productivity pyramid)〔9〕,该理论认为个体设定的目标应与处于支配地位的价值观一致才能产生最高的生产力和满意度。当个体的日常任务与价值观不一致时,其每天的生活虽然很忙碌,但却可能感到很沮丧和焦虑,因为他们忽视了处于主导地位的价值观和生命意义,没有使自己的日常任务与中长期目标、价值观和生命意义一致。通常个体做事越专注其生产力越高,具有高生产力的个体其幸福指数也较高。个体的专注力能否对幸福感产生重要影响,不仅取决于专注力本身,还取决于所专注的任务是否与个体的价值观和生命意义一致。当生命意义或价值观处于高水平时,个体可能更专注于与生命意义一致的任务,此时专注力越强幸福指数也越高,但如果生命意义或价值观处于低水平时,个体可能更专注于与生命意义不一致的任务,此时专注力越强幸福指数反而可能越低,即生命意义在专注力对幸福感的影响中起到调节作用。

本研究的目的即为检验上述幸福感的中介作用模型和调节作用模型是否成立。

A中介作用模型 B调节作用模型图1 塞利格曼的幸福三成分之间逻辑关系的两个可能模型

二、研究方法

(一)研究假设

检验图1提出的幸福感的中介作用模型和调节作用模型是否成立。统计假设如下:

H1:生命意义对主观幸福感有显著正向影响;

H2:生命意义对专注力有显著正向影响;

H3:专注力对主观幸福感有显著正向影响;

H4:专注力在生命意义对主观幸福感的影响中起到中介作用;

H5:生命意义在专注力对主观幸福感的影响中起到调节作用,即当生命意义处于高水平时,专注力对主观幸福产生显著正向影响,当生命意义处于低水平时,专注力对主观幸福产生显著负向影响。

(二)被试

采用分层随机抽样,抽取某省8个地级市的50家高新技术企业,共发出300份问卷,剔除无效问卷后获得159位科技研发人员的有效数据,问卷回收有效率为53%,样本具有一定的代表性。其中,男性89人,占被试人数的56%,女性70人,占被试人数的44%。21~30岁84人,占被试人数的52.8%,31~40岁59人,占被试人数的37.1%,41~50岁11人,占被试人数的6.9%,51~60岁5人,占被试人数的3.2%。大专以下4人,占被试人数的2.5%,大专26人,占被试人数的16.3%,本科85人,占被试人数的53.5%,研究生44人,占被试人数的27.7%。

(三)测量工具

本调查共采用了3份问卷,分别测量生命意义、专注力和主观幸福感3个心理构念。在本次调查中,3份问卷均有良好的信、效度(详见表1和表2)。

生命意义问卷:采用Steger、Frazier和Oishi编制的生命意义问卷(MLQ)中的“存在”(Presence)分量表〔10〕,该量表共有5道题目,测量被试对生命有意义和有目标的感受程度,问卷采取李克特7点评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~7分。问卷题目举例:“我清楚我生命的意义”。采用验证性因子分析(提取1个因子),删去1道因子负荷低于0.5的反向题,保留的4题因子负荷均在0.75以上。在本次调查中,该分量表的α系数为0.91。

专注力问卷:采用Baer、Smith和Allen编制的肯塔基注意技能量表(KIMS)〔11〕中有意识的行动(Act with Awareness)维度中的8道题,以及Brown和Ryan编制的正念量表(MAAS)〔12〕中的2道题。问卷测量个体将精力完全集中于当下任务的程度,采取李克特5点评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~5分。题目举例:“我发现很难将精力集中于当前正在发生的事(反向题)”。采用验证性因子分析(提取1个因子),删去4道因子负荷低于0.5的反向题,保留的6题因子负荷均在0.55以上。在本次调查中,该量表的α系数为0.78。

主观幸福感问卷:采用Lyubomirsky和Lepper编制的主观幸福感量表(SHS)〔13〕,该量表共有4道题目,测量总体的主观幸福感。问卷采取李克特7点评分,分数越高表明幸福感越强。题目举例:“与大多数同辈人相比,我认为自己更幸福”,要求被试在1~7之间进行自评。采用验证性因子分析(提取1个因子),删去1道因子负荷低于0.5的反向题,保留的3题因子负荷均在0.55以上。在本次调查中,该量表的α系数为0.81。

(四)施测步骤与数据分析

采用网络填答方式,每位科技研发人员被分配一个专用的登录账号自行上网填写。数据搜集后,删除重复数据及填答时间在100秒以下的数据,最后得到有效数据159条。采取SPSS22.0、Mplus7.4和PROCESS对数据进行验证性因子分析、相关分析、中介作用和调节作用分析等。

三、研究结果

(一)共同方差偏差检验及问卷的信、效度分析

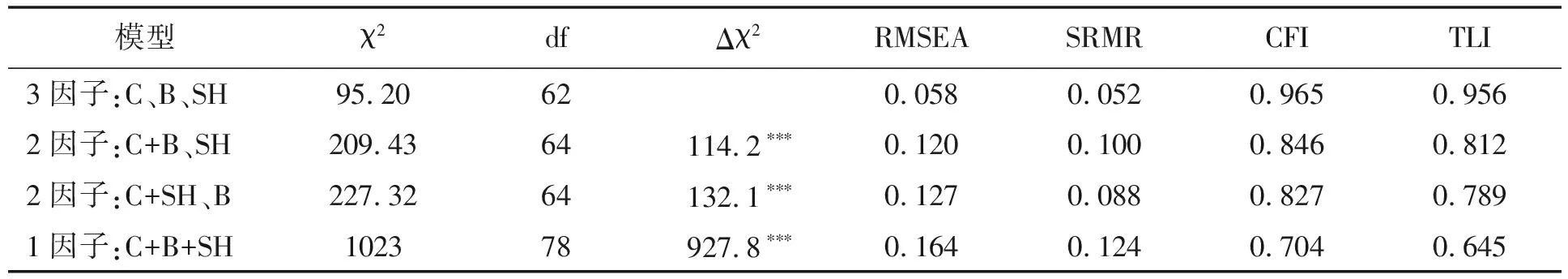

采用验证性因子分析(CFA)检验是否存在共同方法偏差〔14〕,比较单因子至3因子共4个模型,测量结果如表1所示。单因子模型拟合指标最差,说明不存在严重的共同方法偏差。3因子模型在拟合指标上显著优于单因子和2因子嵌套模型,说明所研究的3个主要变量具有良好的区分效度。生命意义、专注力和主观幸福感三份问卷的CFA结果如表2所示,所有题目在对应因子上的负荷均大于0.55,三份问卷的组合信度(CR)以及内部一致性系数(α)均大于或等于0.78,平均变异抽取量(AVE)除专注力外均大于0.60,说明问卷的信度指标较好,模型的内在质量较理想。

表1 测量模型的比较

注:C表示生命意义,B表示专注力,SH表示主观幸福感。*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,N=159,下同。

表2 三份问卷的题目均值、标准差、验证性因子负荷与信度系数

(二)生命意义、专注力与主观幸福感之间的相关

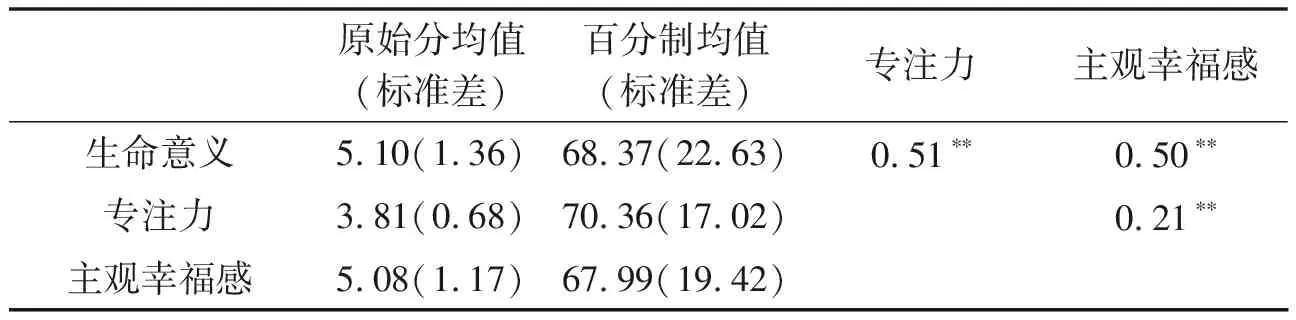

根据生命意义、专注力与主观幸福感各维度所含题项,计算被试在每个维度上的得分均值M,并通过公式:〔(M-1)/(max-min)〕×100,将原始均值转化为0~100分的百分制得分,分值越高表明科技人员在相关维度上的水平越高。三个变量之间的相关系数及描述性统计量见表3。

表3 生命意义、专注力与主观幸福感的描述统计量与Pearson相关系数

注:生命意义和主观幸福感为7点量表,最高分为7(max),最低分为1(min)。专注力为 5点量表,最高分为5(max),最低分为1(min)。

由表3知,企业科技人员的主观幸福感水平尚可(M≈68),生命意义的程度尚可(M≈68),专注力水平相对较高(M≈70)。相关分析发现,生命意义、专注力和主观幸福感三者之间均存在显著正相关,其中,生命意义与专注力和主观幸福感的相关均较强(r分别为0.51和0.50),专注力与主观幸福感之间的相关相对较弱(r为0.21)。该结果说明,科技人员知觉到生命有意义的程度越高,其专注力和主观幸福感的水平也越高。由此,假设H1、H2和H3均得到数据支持。

(三)生命意义和专注力对主观幸福感的影响

表3的数据是将生命意义、专注力和主观幸福感作为显变量用SPSS进行分析,为同时研究生命意义和专注力对主观幸福感的影响,将上述3个变量作为潜变量进行路径分析,拟合指标结果为CMIN/df=1.53,RMSEA为=0.06,CFI=0.97,TLI=0.96。上述指标提示模型与数据拟合较好。三个潜变量之间的路径关系如图2所示。

由图2可知,当同时用生命意义和专注力预测主观幸福感时,科技人员主观幸福感主要受生命意义(β=0.55,p<0.001)的影响,专注力对主观幸福感没有显著作用(β=-0.02,p=0.87)。生命意义可解释主观幸福感变异的29%,生命意义对专注力的影响达到了显著水平(β=0.59,p<0.001),可解释专注力变异的35%。由此,假设H1和H2得到证实,生命意义对专注力和主观幸福感均有显著正向影响。

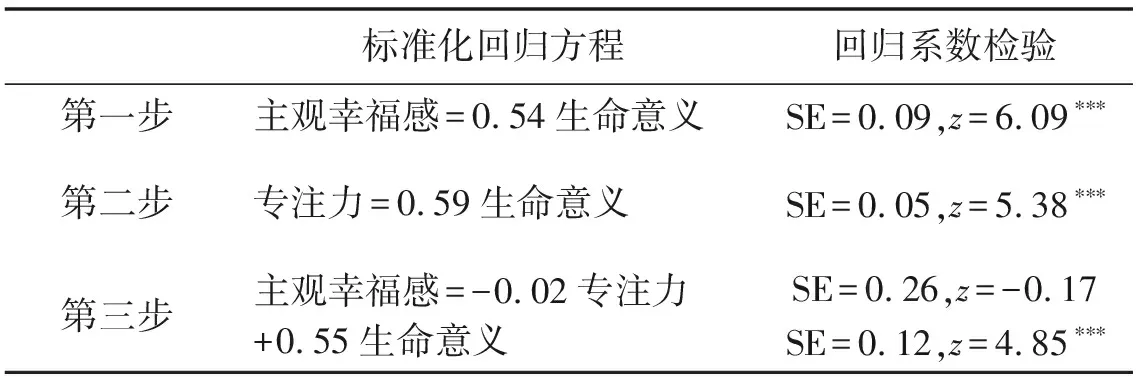

表4 对专注力中介效应的依次检验

根据温忠麟、侯杰泰和张雷提出的潜变量中介效应检验程序〔15〕,检验专注力是否在生命意义对主观幸福感的影响中起到中介效应(见表4)。由于依次检验的第三步专注力对主观幸福感的路径系数不显著(z=-0.17,p>0.05),但是生命意义对专注力的系数显著(z=5.38,p<0.001),需要做Sobel检验,算得z=-0.01,p>0.05,因此专注力的中介效应不显著。由此,假设H4没有得到证实,即专注力没有在生命意义对主观幸福感的影响中起到中介作用。

(四)对生命意义的调节作用的检验

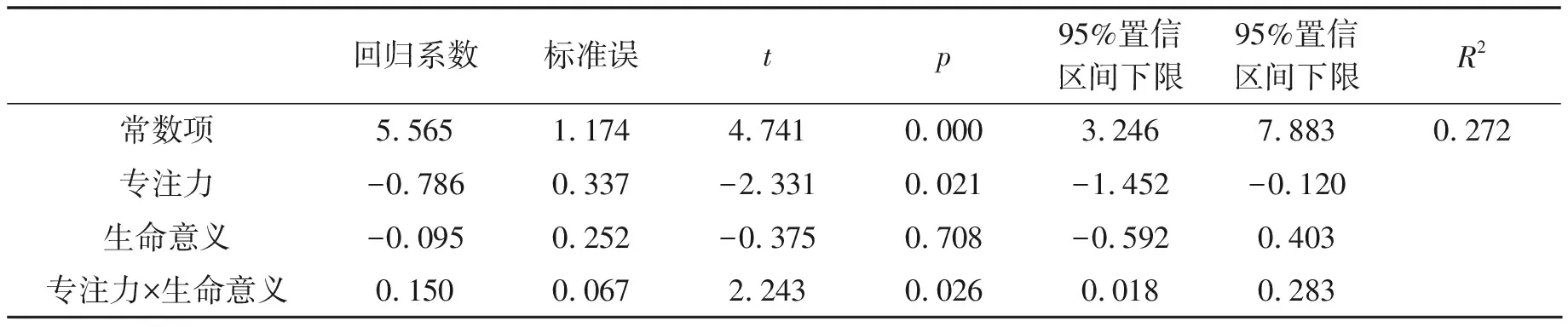

将生命意义作为控制变量,分析专注力与主观幸福感之间的偏相关,结果发现r为-0.05(p>0.05)。由于在控制生命意义后,专注力与主观幸福感之间的偏相关不显著,该结果提示生命意义可能在专注力对主观幸福感的影响中起到调节作用。运用PROCESS程序进行调节效应分析,参考Hayes的建议,对预测变量没有做中心化处理〔16〕。分析时把性别、婚姻状况、教育程度、收入、年龄作为协变量,结果发现这些变量对主观幸福感的影响不显著,为了模型的简洁性,后面仅报告生命意义、专注力、主观幸福感3个变量之间的关系。由表5知,由于交互项的回归系数显著(t=2.24,p<0.05,ΔR2为2.4%),所以假设H5得到证实,即生命意义的调节效应显著,生命意义调节了专注力对主观幸福感的影响。

表5 生命意义的调节效应分析

注:因变量为主观幸福感

由表5可得回归方程:

主观幸福感=5.565-0.786×专注力-0.095×生命意义+0.15(专注力×生命意义)

=(5.565-0.095×生命意义)+(0.15×生命意义-0.786)×专注力

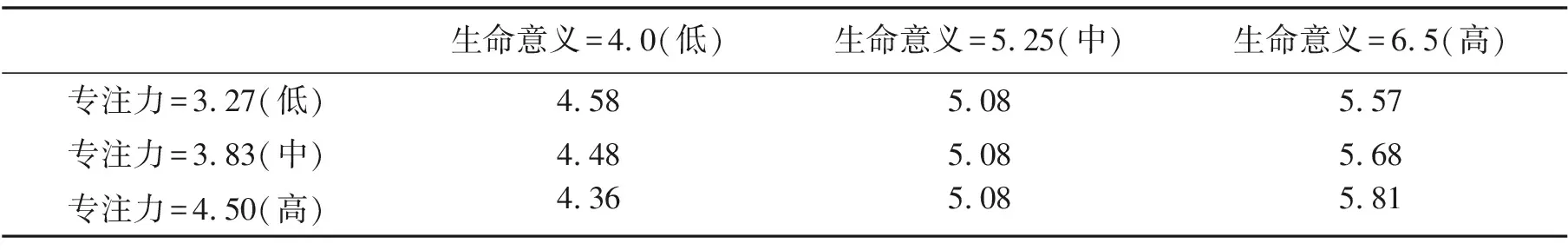

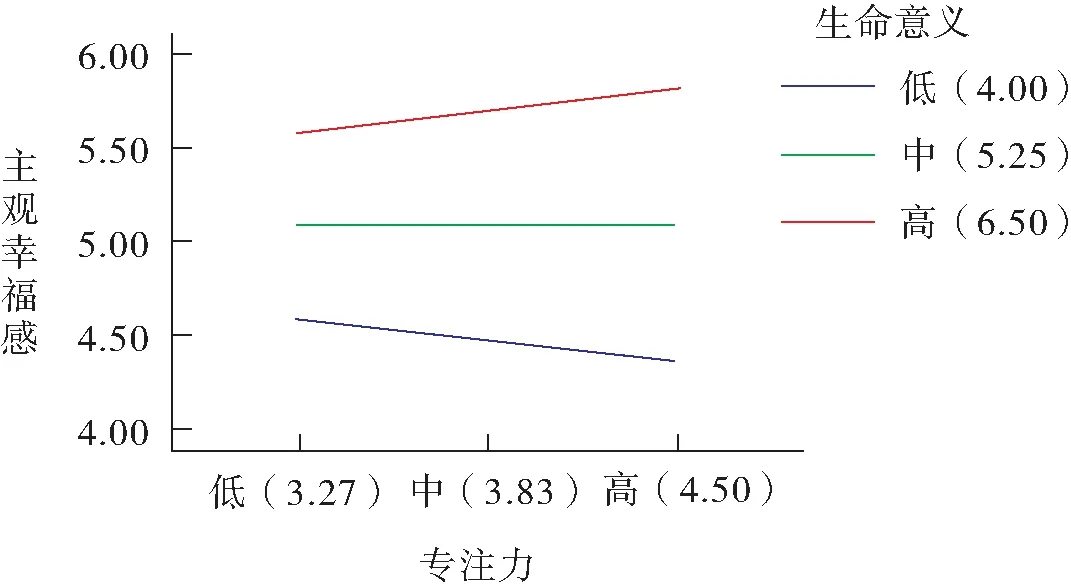

当生命意义得分别取三种水平,低水平为16%百分位数(4.0)、中等水平为中位数(5.25)、高水平为84%百分位数(6.5),专注力得分也取三种水平,低水平为16%百分位数(3.27)、中等水平为中位数(3.83)、高水平为84%百分位数(4.50),可算得相应的主观幸福感得分(见表6)。图3为表6数据的直观表达,由图3知,当生命意义处于高水平时,专注力对幸福感有正向影响;当生命意义处于低水平时,专注力对幸福感的影响是负向的;当生命意义处于中等水平时,专注力对幸福感几乎没有影响。

表6 在生命意义和专注力的不同水平上的主观幸福感预测值

图3 生命意义调节了专注力对主观幸福感的影响

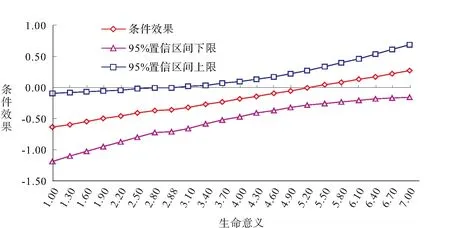

进一步对专注力的条件效果(即在生命意义的不同水平上,专注力对主观幸福感的影响,θ=0.15×生命意义-0.786)进行分析,结果发现当生命意义得分低于5.24时,专注力对幸福感的条件效果是负值,特别是当生命意义得分低于2.88时,条件效果是显著的(95%置信区间不包含0);当生命意义得分高于5.24时,专注力对幸福感的条件效果变为正值,但是不显著(95%置信区间包含0)(见图4)。

图4 在生命意义不同水平上专注力对主观幸福感的条件效果

四、分析与讨论

(一)生命意义、专注力与主观幸福感的现状

1.生命意义

塞利格曼界定的有意义的生活是指个体能够从事比自我更广泛的事业,找到自己人生的意义和价值,而生命意义问卷的“存在”分量表测的就是个体知觉其生命有意义的程度,因此被试在“存在”分量表上的得分可以作为塞利格曼的“有意义的生活”的量化指标。描述统计发现,科技人员在生命意义量表上的得分为5.10,仅达到有些符合(通常符合=6),说明科技人员在生命意义的确立上还有很大提升空间。题目层面的分析发现,科技人员在“已找到令人满意的人生目标”上得分最低(M=4.72),说明许多科技人员尚未找到令他们满意的人生目标。Locke和Latham指出目标能够以5种方式(努力程度、毅力、注意的方向、策略计划、参考点)激励行为,提升工作绩效〔17〕。因此,为发挥目标对绩效的积极影响,科技人员需要进一步确定其人生目标。

2.专注力

塞利格曼把投入的生活界定为注意力完全集中在当下工作、亲密关系或闲暇活动上,个体非常投入、卷入和入迷的生活,本研究所采用的专注力量表测的就是被试将精力完全投入当下正在做的事以及专心致志的程度,因此被试在专注力量表上的得分可以作为塞利格曼的“投入的生活”的量化指标。描述统计发现,科技人员在专注力量表上的得分为3.81,接近通常符合(通常符合=4),说明其做事时的专注程度较高。题目层面的分析发现,科技人员在“专注于当下而非过去或将来”上得分最低(M=3.42,有时符合=3),说明科技人员做事时容易受过去已发生的事或将来尚未发生的事的影响。要进一步提高做事的专注力,科技人员需要将精力集中在当下可以操控的、有利于目标实现的事情上,而不是为已发生的事懊悔或为尚未发生的事忧虑。

3.主观幸福感

在塞利格曼的幸福三成分中,“愉悦的生活”是指向过去、现在和未来的许多积极情感,本研究采用的主观幸福感问卷不直接测量情感或生活满意度,它测量的是个体对自己是否是一个快乐或幸福的人的总的评价,触及的是更为综合的心理现象〔18〕。个体的这种判断不等同于他们最近的情感水平和生活满意度的简单相加。例如从文化期望的视角看,个体的生活只是有点儿幸福,但他可能令人信服地评价自己是一个非常幸福的人。相反,个体在之前的一个月虽然感觉“高兴”、“自豪”和“特别兴奋”,但他却可能认为自己总体上不是一个幸福或快乐的人〔13〕。由于幸福感在本质上是个体的主观体验,而个体对自己是否真的幸福具有最终的判断权,且本研究用的主观幸福感量表与其他测量情感和生活满意度的幸福感量表得分具有实质性相关(r均值=0.62),因此,本量表得分作为塞利格曼“愉悦的生活”的量化指标虽不完美,但具有一定的依据。描述统计发现,科技人员在主观幸福感量表上的得分为5.08(最高分为7),说明其主观幸福感水平还有很大的提升空间。题目层面的分析发现,科技人员在“不管发生什么,都能充分利用一切机会享受生活”上得分最低(M=4.97),提示科技人员需重视积极态度的价值,需要能从各种经历甚至苦难中发现意义。

(二)生命意义对专注力和主观幸福感的影响机制

潜变量路径分析发现,生命意义不仅显著影响主观幸福感(β=0.55,p<.001),而且显著影响专注力(β=0.59,p<0.001),该结果表明在塞利格曼的幸福三成分中,生命意义起到了决定性作用。国内外相关研究也得出了本研究相一致的结果,例如,刘思斯、甘怡群的研究发现,生命意义感与总体幸福感量表(GWB)的相关为0.37、与正性情绪的相关为0.36(p均小于0.01)〔19〕。Steger、Frazier和Oishi的研究发现,生命意义量表分与长期情感量表的积极情感“爱”与“欢乐”均呈显著正相关,与消极情感“悲伤、愤怒、羞耻、恐惧”均呈显著负相关;与抑郁呈显著负相关〔10〕。上述结果提示,生命意义是个体幸福感的决定性因素,寻找到生命意义的个体主观幸福感更高。

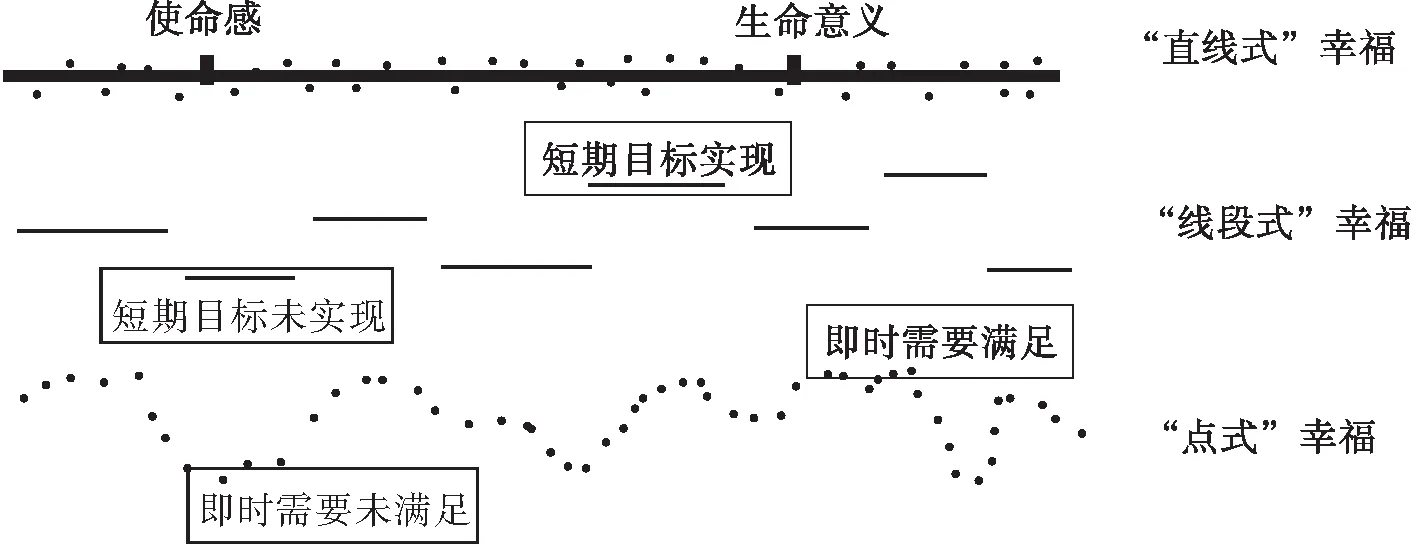

本研究发现专注力在生命意义对主观幸福感的影响中没有起到中介作用,原因可能在于塞利格曼的幸福三成分实质是三种类型的幸福(见图5)。生命意义(有意义的生活)指向的是永恒的幸福,由使命感和生命意义所决定,当个体有非常明确、积极的生命意义和使命感时(类似于两个锚定的点),永恒的幸福这条直线也就被确定了(两点确定一条直线),此类幸福持久、强烈且稳定,随着时间的流逝没有很大的起伏,可称为“直线式幸福”。当个体缺乏生命意义与使命感但有短期目标时,其幸福感主要受短期目标是否实现的影响,短期目标实现了就感觉幸福,没有实现则感觉痛苦。由于个体的诸多短期目标可能受到不一致甚至相互矛盾的价值观和生命意义驱动,因此这类幸福就表现为起伏的、非直线性的线段,可称为“线段式幸福”。当个体不仅缺乏生命意义与使命感而且没有短期目标,其幸福感则主要受到即时需要的支配,即时需要得到满足则乐,不满足则苦,此类幸福表现为随机的、无规则的点,可称为“点式幸福”。三类幸福之间的关系就类似于直线、线段和点的关系,当确定了生命意义这条“直线”(永恒的幸福),直线上的“点”(当下的幸福)和直线上的“线段”(一段时期的幸福)就被确定了;相反,缺失生命意义驱动的随机的“点”,就不能自然累积形成“线段”,缺失生命意义驱动的起伏的“线段”,也不能自然累积形成“直线”。当同时用生命意义(直线)和专注力(点)去预测幸福感(线段)时,因为直线直接决定了直线上的线段,并不需要以的点的累积为中介,这可能是专注力(点)没有在生命意义(直线)对幸福感(线段)的影响中起中介作用的原因。

图5 三种类型的幸福

(三)生命意义调节了专注力对主观幸福感的影响

以往有研究发现专注力对幸福感有积极的影响,例如Killingsworth和Gilbert的研究发现人们做事专注时比走神时更幸福〔20〕;也有研究发现二者呈正相关但不显著,例如Baer、Smith和Allen的研究发现,专注力与生活满意度(幸福感的重要指标)呈正相关但不显著〔11〕。但是以往研究并没有探讨生命意义对二者关系的影响,本研究发现,专注力与幸福感之间的关系受生命意义的调节。具体而言,生命意义得分越低,专注力对主观幸福感的负效应越大,当生命意义得分高于5.24(高于均值约0.1个标准差)时,专注力对幸福感的影响变成了正效应;当生命意义得分低于2.88时(低于均值4.63个标准差),专注力对主观幸福感有着显著的负效应。

生命意义在专注力对主观幸福感的影响中起到了调节作用,机制可能在于当个体非常确定、清晰自己的生命意义与人生目标时(即生命意义处于高水平时),其专注力更可能投入到与意义和目标一致的任务上,这种类型的专注由于与生命意义一致(例如投入到工作、学习、社会服务中),会带来更为持久的满足和快乐,使得专注程度越高,主观幸福感水平也越高。反之,如果不确定、不清楚生命意义和人生目标时(即生命意义处于低水平时),个体每天的生活更可能是非目标导向的、无计划的生活,更容易受到当下需求和即时享乐的驱动,这种类型的专注由于缺失意义和目标的引领,不会带来持久的满足和快乐,使得专注程度越高,其主观幸福感程度却越低。例如,一位不明白学习意义、浑浑噩噩的学生,在玩网络游戏时可能非常投入和专注,也能感觉到游戏带来的兴奋和刺激,但是这种专注由于缺失意义和目标,并不能带来真正的、持久的幸福感,只能带来不能自拔的沮丧和悔恨。

五、结论与启示

本文研究了生命意义、专注力和幸福感三者之间的关系,结果发现生命意义(有意义的生活)对科技人员的专注力(投入的生活)和主观幸福感(愉悦的生活)均具有显著正向预测作用;生命意义对主观幸福感的影响不需要以专注力为中介;生命意义调节了专注力对主观幸福感的影响,当生命意义处于高水平时,专注力对主观幸福感的影响变成了正效应,反之是负向的。要提升科技人员的主观幸福感,首要的是帮助他们找到生命意义。对于“人生首要的目标(即生命意义)是什么”,弗洛伊德认为是追求快乐,阿德勒认为是追求权力,临床心理学家弗兰克尔认为是追求意义。本研究的结果支持弗兰克尔的观点,因为生命意义是影响幸福感和专注力的重要因素。对于如何找到生命意义,笔者赞同弗兰克尔的观点,即生命意义有三种主要来源〔21〕:

(1)工作。通过做重要的、有意义的工作,找到生命意义。科技人员可以从“建设创新型国家,实现科技强国”的国家发展目标中找到生命的意义,在“面向科学技术前沿、国家重大战略需求、国家和区域经济社会发展需求”中,将自身发展目标与国家发展目标结合起来。

(2)爱。通过对他人的关爱找到生命意义。科技人员可以从关爱父母、配偶、子女、同事、朋友乃至陌生人中发现生命的价值,从亲情、爱情和友情中找到生命的意义。

(3)艰难时期的勇气和态度。困难本身并无意义,个体通过对困难的反应方式而赋予其意义。科技人员可从儒家的亲挫折思想和责任思想中汲取力量,战胜科技研发中遇到的困难和障碍。景怀斌和李廷睿等的研究发现,儒家式应对中的亲挫折思想和责任思想有利于个体提高心理韧性〔22~23〕。亲挫折思想认为挫折是磨砺个体品质的好事,因“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为也,所以动心忍性,增益其所不能”。责任思想则强调个体在不同阶段、无论顺境还是逆境,都要承担责任。体现为儒家主张的“修身、齐家、治国、平天下”,以及“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”。与此类似,弗兰克尔认为超出你控制范围的外力可以夺走你所拥有的一切,但一件事除外,即你选择回应处境方式的自由,比如面对苦难时的态度和勇气。