59年前,中国人首次征服珠峰壮举

■当年苏联政府为何提出与中国联合攀登珠峰,而最终却化为了泡影?

■中国队员在登顶的过程中遭遇了怎样的困难?这次登顶对中国有怎样的意义?

59年前的5月25日,中国人首次登上珠穆朗玛峰,这也是人类历史上第一次从陡峭的北坡登顶珠峰。本来这次攀登是中苏联合的行动,但最后因为种种原因合作搁浅了。中国登山队决定独自从北坡攀登珠穆朗玛峰。可摆在这支年轻队伍面前的是各种从未遇到过的危险和困难,他们是怎么完成这项看似本来不可能完成的任务的呢?

苏联提议联合攀登珠穆朗玛峰

1957年11月,苏联向中国提议组建一支中苏联合登山队,从北坡登顶珠穆朗玛峰,以此作为庆祝新中国成立十周年的献礼。苏联人之所以发出这样的倡议有几个原因,其一,新中国的登山运动是在苏联人的帮助下建立起来的,他们对中国运动员的水平有所了解,也有信心;其二,别看苏联国土辽阔,境内的高山其实并不多,最高的山峰也只有不到7500米,自然没法和拥有众多世界一流高山的中国相比。

对此,中共中央非常重视,在当时主管国家体委工作的贺龙元帅的推动下,最终同意了苏联的请求。

1958年夏天,中苏双方共同制定出了攀登珠峰的三年行动计划,概括起来就是“三步走”:1958年侦察;1959年试登;1960年实现登顶。之后又进行了分工,比如登山装备、高山食品这些中国当时还不能生产的东西,全都由苏联人负责;中方则要承担把全部人员和物资从北京运到珠峰山脚下的运输工作。

当年,西藏从拉萨向西的公路,只能通到日喀则,从日喀则到达珠峰山脚下还有300多公里,别说公路了,连普通山路都没有,只有大牲口才能走得过去。

经过一番讨论,中央决定拨款修路,一方面是为了支援联合登山事业,另一方面,这条路在将来也能对西藏的经济发展有帮助。就这样,1958年9月,西藏军区抽调了600多名解放军,又从当地募集了400多名藏族民工,在日喀则以西的荒野里开工建路。

路还没修好,中苏联合攀登珠峰的侦察组一行20多人就动身了,他们在警卫部队的护送下,经过10多天的艰难跋涉,安全抵达海拔5100多米、位于珠峰山脚下的绒布寺。在这里,他们修建了大本营,架设了无线电台,还建立了气象观测站……

队友临阵反悔,中国队决定独自登峰

正当中国登山运动员踌躇满志,加紧训练时,中苏关系渐渐走向转折,苏联人出尔反尔,中断对中国的支援,并退出攀登珠峰的计划。

贺龙元帅表态,苏联不参加,我们自己攀登珠峰!他问中国登山队是否有把握成功,队长史占春表示,人员和技术方面的困难可以克服,唯一的问题是,中国当时缺少用于攀登8000米以上高山的相关装备。

对这个难题,贺龙元帅给出了答案:列好预算,请国家划拔外汇,去国外买了1960年元旦刚过,史占春就带着翻译前往瑞士采购。最终,他们购买了近6吨重的登山装备,通过体委请中国民航协助,专门包了一架飞机,将这些装备安全运回了国。

1960年3月19日,经过选拔的中国珠穆朗玛登山队抵达珠峰脚下的大本营。值得庆幸的是,这一次公路已经修通了,原本需要徒步15天的旅程,大家只用了3天就坐车走完。这支新选拔出来的登山队共有214名成员,其中运动员有八九十名,其他为气象、电台、医务、新闻媒体和后勤保障人员。大家各司其职,全力以赴为这次登山活动做准备。

此时的珠峰正是一年中比较温暖的季节,即便如此,在海拔5000米以上的大本营地区,白天的温度也在零下20摄氏度左右,喝水必须要靠凿冰烧水,做饭也需要两个小时才能煮熟,再加上高原反应的影响,登山队的每名成员都在咬牙坚持。

不仅如此,按照计划,最终能够登顶珠峰的只能有两三位队员,其他的大部分人,不论是技术人员还是登山运动员,承担的全都是默默无闻的后勤保障工作。虽然如此,大家也是毫无怨言,因为整个团队只有一个信念:一定要完成征服世界最高峰的任务!

损失惨烈的适应性行军

1960年3月24日,在位于珠峰脚下的大本营里,中国登山队制定了征服珠峰的详细计划。他们结合国内外攀登高峰的探险经验,决定在正式突击顶峰之前,先进行3次适应_生行军,其实就是进行3次试登。这么做有几个好处,首先,能让队员们逐渐适应这里的高山环境;其次,能在试登的过程中,在不同海拔高度上建立起一个个高山营地,并将一些物资运送和存放到这些营地中,这样当真正发起登顶行动的时候,队员就可以轻装上阵节省体力,沿途获取需要的补给。

头两次适应性行军很顺利,在离开海拔5120米的珠峰大本营后,登山队员们很轻松地就抵达了海拔6400米和海拔7007米的两个高度。不仅成功建立了营地,存放了包括电台在内的部分物资,队员们还在攀登的过程中整修了道路,刨出台阶、拉好绳索、挂上金属梯子,为后续的冲顶开辟了道路。但在这期间,来自兰州大学从事水文研究的青年队员汪矶因為严重的缺氧反应,牺牲在了6400米营地。

4月25日,身体状况良好的55名队员开始了第三次行军。5天后的下午6点,登山队抵达了海拔7600米的高度。又过了两天,他们前进到了海拔8500米的高度,史占春和王凤桐两人后来更是将路线开拓到了海拔8695米的高度,还在那里建立起了最后的突击营地,距离8844米的峰顶已经相当近了。可是在这个过程中,因为天气突变,再加上严重的高原反应,整个队伍损失惨重:来自北京大学的气象专业队员邵子庆牺牲在了7300米的高度。而且回去后,全队上下竟有34人出现了严重的冻伤,有些伤情严重的队员,包括队长史占春在内,不得不被送往日喀则治疗。

一时间,登山队的士气跌入了低谷。就在登山队员们沮丧焦急的时候,他们接到周恩来总理从北京下达的指示,要求队员们重新组织力量,不惜一切代价登顶珠峰!

登山队队员重振旗鼓,蓄势待发

此时的中国正在与尼泊尔进行边境问题的谈判,双方对于珠峰的归属权存在争议。1953年,已经有尼泊尔人登顶珠峰了。如果我们上不去,在谈判中就会很被动。

就在这个时候,老天爷似乎也站到了中国人这一边。经过气象观测,工作人员得出结论:在5月下旬的前几天,珠峰地区将会出现今年最后一次持续几天的好天气,如果错过了这次机会,就只能等到来年了。

1960年5月13日,登山队召开了全体大会,重新挑选了突击队员和运输队员,副队长许竞被任命为突击组组长,组员包括之前承担运输任务的王富洲、经验丰富的刘连满和藏族队员贡布,他们负责最后的冲顶任务。另外,包括屈银华等10个人承担运输物资的重任,负责把冲顶所需的物资安全运抵海拔8500米的高度。

5月17日9点半,在隆重的誓师大会之后,突击组和运输组的队员们踏上了冲击顶峰的征程。经过几天艰苦而又快速的行军,6天后的下午两点,许竞带着他的突击队安全抵达海拔8500米的突击营地。

当天晚上,10名运输队员也带着大批的氧气、摄影机等装备赶到了。更让人欣慰的是,队员们得到了大本营发来的消息,第二天是个好天气,非常适合冲击顶峰,这让队员们欣喜若狂。可是他们没想到,意外还是发生了。5月24日早上,突击组组长许竞刚刚走出帐篷,就一头栽倒在地,之前他负责在前方开路,体力消耗实在太大了!

队员们把许竞扶进帐篷里休息。谁能递补进突击组,配合大家完成冲顶任务呢?经过一番紧张的讨论,队员们决定,改由突击组的王富洲接任组长,之前表现出色的屈银华临危受命,成为新的突击组组员。不惜代价,4名突击队员舍命攀登

海拔8500米的突击营地里氧气极为稀薄,所以在人员名单确定之后,4名冲顶的队员立刻出发,对珠峰峰顶发起冲击。从5月17日离开大本营起,这4名突击队员一直没能得到长时间的休整,此时已经消耗掉了大量体力,再加上空气稀薄,从8500米的高度继续出发,他们只能一步一步缓缓地前进。

两个小时以后,他们来到了通往珠峰的最后一道难关,被称作“第二台阶”的一个陡壁的下方。所谓的第二台阶约有20米高,下部极为陡峭,只能勉强找到着力点,关键的难点在最上面的4米处,这一段几乎是一道垂直的光滑岩壁,要想上去势比登天!

刘连满率先对这段岩壁发起冲击,遗憾的是,他用尽全身力量进行了4次尝试,依然没能上去。在他之后,屈银华和贡布也试了两次,同样以失败告终。时间一秒一秒地过去,4名队员心急如火,难道走了这么漫长的一段旅程,真要在这段4米的岩壁前折戟沉沙了吗?

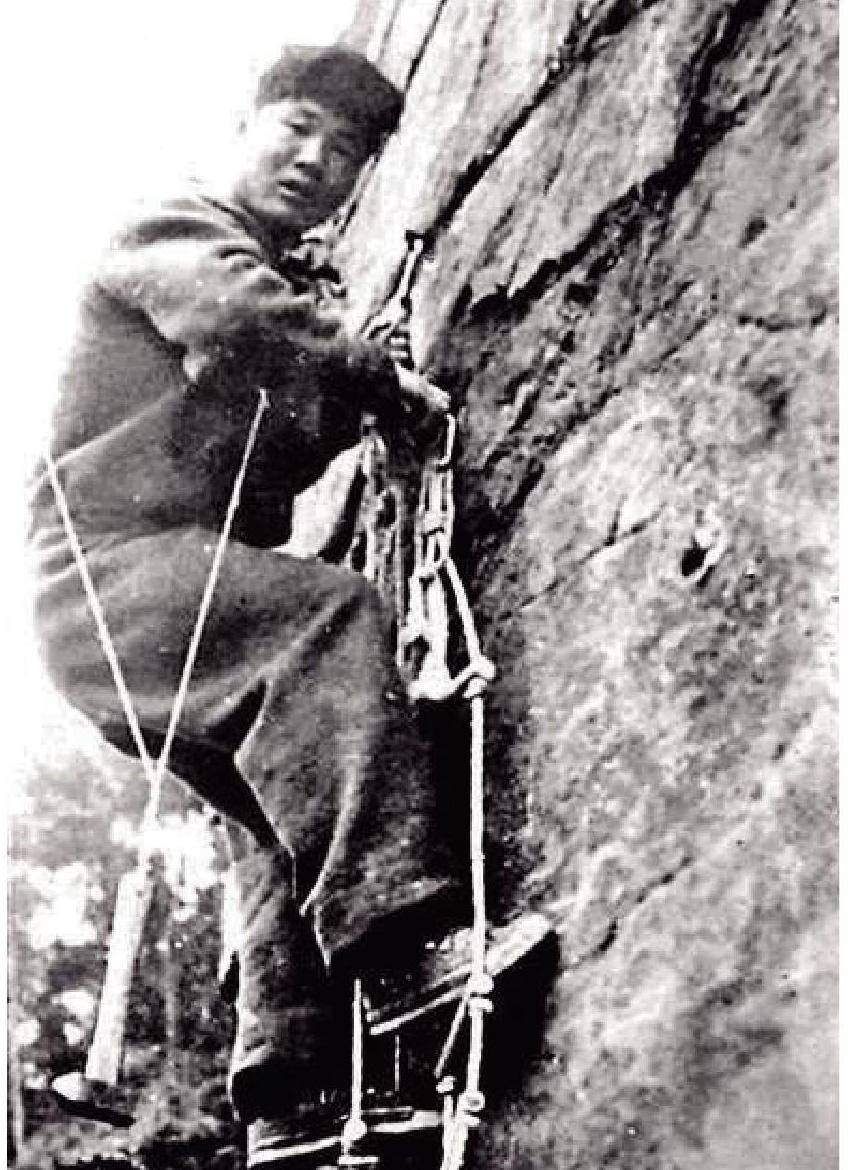

就在这个时候,消防员出身的刘连满想出了搭人梯的主意。他主动蹲下,让队友踩着自己的肩膀往上攀登。屈银华先上,可是他实在不忍心穿着鞋底满是钉子的高山靴踩在队友的身上。于是,他脱掉了靴子,只穿着一双薄毛袜站在队友肩上打钢锥,然后再向上攀爬。整个过程持续了一个多小时,屈银华的双脚脚趾和脚后跟都被严重冻伤。虽然付出了如此惨重的代价,但他最终成功爬了上去!当天下午5点,4个人终于站在了第二台阶的顶部!

遗憾的是,此时此刻刘连满已经支持不住了,担当人梯的工作消耗掉了他太多的体力,他已经无法继续前进了。无奈之下,剩下的3人只好找了一个避风的角落,把他安置在那里,又把所剩无几的氧气瓶留下一瓶,准备回程的时候再来接他。

之后,王富洲、屈银华和贡布继续前进。此时已经是5月24日北京时间晚上7点了,由于时差的影响,珠峰顶上还有一点光亮。当时这里距离顶峰还有100多米的海拔,如果继续前进,就意味着后面的行程将会摸黑进行,这是登山队员们之前从没经历过的。

怎么办,是前进、后退还是原地休息?经过一番讨论,3个人达成一致意见:继续向前,赶在25日天气变化之前完成登顶,这是最后的时机,绝对不能错过!中国勇士终于登顶珠峰

千万别小看这短短的100米,如果是在平地,几分钟就走完了,可是在海拔8700多米的雪山上,这最后100米的征程,王富洲、屈银华和贡布走了近9个小时!直到第二天凌晨4点20分,3人才最终抵达了珠峰的最高处,此时距离他们从营地出发,已经过去了19个小时,3个人没有补充过一点食物,体力也已经到达了极限。

根据事后的回忆,当真正抵达顶峰的时候,他们并没有特别激动的感觉,也没有哭,只是觉得很高兴,然后就是想着赶紧安全地往下走,毕竟下面的刘连满还不知道情况怎么样。3个人按照预定的计划平静地忙碌起来,屈银华用冰镐插进冰面作固定保护,贡布从背包里拿出国旗和毛主席像,王富洲将写好的纪念条折好,一起放进空罐头盒子里,然后放到顶峰下方七八米处避风的碎石堆里。完成了这些工作之后,三人一起踏上了归途。

离开顶峰时,王富洲他们一共剩下20多升氧气。下到海拔8800米左右,3个人将最后一点氧气分着吸完后,就扔掉了空瓶。

当他们返回海拔8700米高度的时候,看到了向他们招手示意的刘连满,之前在顶峰都不曾落泪的3个人,此时激动得抱头痛哭。更让他们感动的是,刘连满竟然强忍着疲惫,把上山时队友留下的氧气保存了下来!

就在头一天夜里,刘连满不知道自己是否还能活下去,就用铅笔在日记本上写了一封简短的诀别信,信是这么写的:“王富洲同志,这次我未能完成党和祖国交给我的任务,由你们去完成吧,氧气瓶里还有些氧气,对你们下山会有帮助,告别了,你们的同志刘连满。”写完信后,他就昏昏沉沉地睡去了,谁也不敢相信,他竟然挺过了这一夜1

4个人兴奋得哭过、笑过之后,分享了刘连满冒死留下的氧氣,还有剩下的18块水果糖。在此之后,他们继续踏上归途。直到5月30日,所有参与这次登顶行动的队员,全部安全返回了海拔5120米的珠峰大本营,从北坡冲顶珠峰的行动,取得了圆满的成功!

胜利的消息迅速传遍全国,在北京和拉萨等地,都举行了盛大的庆祝活动。可惜,最后登顶的4名队员都没有亲眼看到。下山后,他们全都进了医院。每个队员的体重普遍减少了50斤,冻伤严重的屈银华更是失去了10个脚趾和两个脚后跟。

然而,他们的付出是有意义的。一年后,中国和尼泊尔的边界条约正式签署,历史上遗留的边界问题也得到了圆满的解决。

15年后的1975年,中国登山队女队员潘多和8名男队员再次从北坡登上珠峰,创下男女混合集体登上世界最高峰人数最多的世界新纪录。这次登山时,队员们借助屈银华当年打下的钢锥,在“第二台阶”架起了一座近6米的金属梯。截至2008年奥运圣火登顶珠峰时,约有1300名国内外的登山者通过这座梯子成功登上地球之巅,他们将梯子称为“中国梯”。