青海地区太阳能光热发电前景分析

(中国五环工程有限公司,湖北 武汉 430223)

能源是满足人类生存、促进社会发展的重要资源,能源技术的每次变革都促进了人类社会的进步[1]。截至2017年底,全球探明石油储量约为1.697万亿桶,天然气探明储量为193.5万亿m3,按照2017年消耗量水平,石油与天然气分别只能满足全人类约50年与52年的用度。随着一次能源的大量消耗,以及面对全球气候变暖,生态环境持续恶化等问题,低碳绿色能源的开发成为世界各国关注的焦点[2]。

2017年,全球一次能源消费有40%用于发电,这使得电力行业成为最大的用能行业。随着可再生能源占比提升和电气化技术的加速发展,电力行业处在能源转型的前沿地带。由于风能和太阳能发电的快速提升,可再生能源领涨全球发电量。目前风能和太阳能在总发电量中的占比仅为8%,还有很大的提升空间[3]。2017年,全球太阳能发电量增长超过30%,增长主要源于技术发展和政策支持,故其发电成本持续走低。2018年,上海电气集团中标的大型太阳能光热发电项目,投标电价为7.3美分/kW·h。太阳能热发电技术作为新的太阳能利用技术,以其可以规模化、连续运行的优势,成为近年来世界范围内可再生能源领域的投资焦点[3]。

1 国家及地区的资源与政策

1.1 国家“十三五”太阳能行业政策

2016年,国家能源局发布能源工作指导意见,提出加快清洁低碳化进程,建设绿色发展新生态,要着力开发和利用太阳能等绿色能源。

2016年9月13日,国家能源局发布《关于建设太阳能热发电示范项目》的通知,确定并发布的第一批太阳能热发电示范项目共20个,总计装机容量134.9万kW,分布在甘肃、青海、新疆、内蒙古、河北等省(自治区)。

2016年12月,国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》,该规划制定了我国2016年至2020年太阳能利用发展的发展目标、指导方针、保障措施和重点任务。该规划是“十三五”期间我国太阳能产业发展的指导文件。规划目标是到2020年底,太阳能热发电装机达到500万kW。“十三五”太阳能利用主要指标见表1,重点地区2020年光伏发电建设规模见表2。

表1 “十三五”太阳能利用主要指标

表2 重点地区2020年光伏发电建设规模

1.2 我国太阳能资源分布

我国幅员辽阔,有着丰富的太阳能资源,具备发展太阳能热发电的资源基础。据统计资料分析,我国陆地面积每年接收的太阳辐射总热量为3.3×103~8.4×103MJ/m2,相当于2.4×104亿吨标准煤。我国的太阳资源丰富带主要集中在青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部等地。

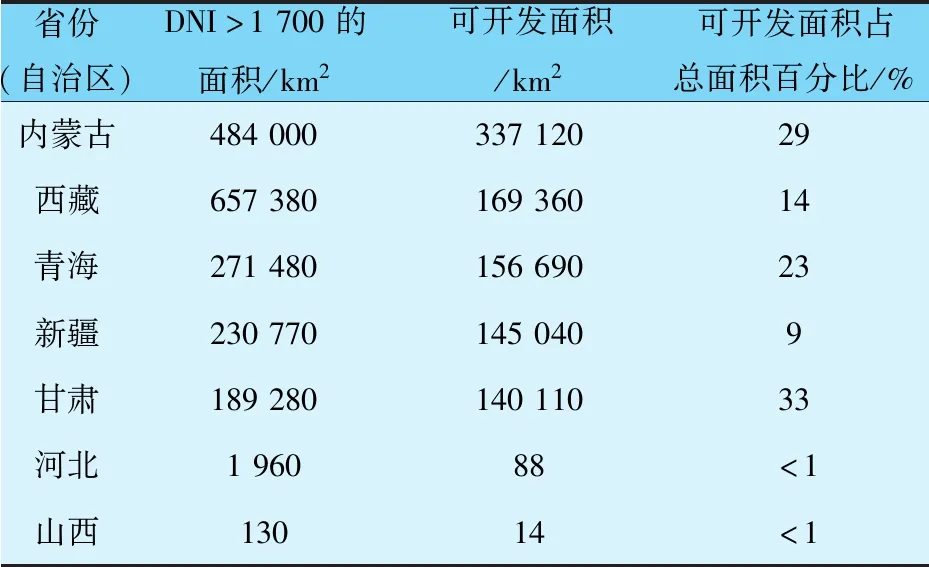

国际上太阳能热发电厂址的DNI(Direct Normal Insolation,太阳直接辐射,简称直接辐射)资源通常在1 700 kW·h/m2a以上。我国DNI资源较高的主要地区统计见表3。

表3 我国DNI资源较高的主要地区统计

1.3 国家及地区“十三五”太阳能热发电规划

《太阳能发展“十三五”规划》提出依照“统筹规划、分步实施、技术引领、产业协同”的发展模式,逐步推进太阳能光热发电产业有序发展。

我国“十三五”光热发电规划中,2020年底实现5GW的装机目标,在国家规划的指引下,各地区也陆续出台了地方性的光热“十三五”发展规划。

青海、甘肃、新疆等8省区发布光热发电“十三五”规划的总装机规模高达9 000 MW,其中首批20个光热发电示范项目的所在地(青海、甘肃、新疆、内蒙古、河北5省区)到2020年规划的光热发电装机容量高达8 600 MW(见表4)。

表4 首批20个光热发电示范项目统计

2 太阳能热发电技术路线

太阳能光热发电,也称为聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power, CSP),利用反射镜面的聚焦作用将太阳能的热量收集起来,通过换热装置产生高温、高压蒸汽,然后按照常规汽轮机驱动发电。采用太阳能光热发电技术,可以利用储热装置将白天的太阳能热能储存起来,夜间放出热量发电[5],实现太阳能连续发电和提高电站容量,从而降低单位千瓦造价。

太阳能热发电技术主要包括抛物槽式发电、塔式发电和碟式发电3种[6]。其中,抛物槽式发电和塔式发电的发展最为迅速,已实现大规模的商业运行。槽式发电技术最为成熟,应用业绩最多。对于碟式发电系统的研究还处在示范阶段。下面对上述3种太阳能热发电技术作简要介绍。

2.1 抛物槽式太阳能热发电

槽式太阳能热发电系统的全称为槽式抛物面反射镜太阳能热发电系统,该系统将多个槽型抛物面聚光集热器经过串联、并联的排列,利用槽式抛物面反射镜将太阳光聚焦到安装在抛物线形反射镜焦点上的线形接收器上,加热流过接收器的热传导液,热传导液在蒸汽发生器中产生高温高压蒸汽,最后将蒸汽送入常规的蒸汽轮机发电。

槽式太阳能发电包括槽型抛物面聚光/高温真空管集热子系统、导热油(或熔盐)/蒸汽换热系统、发电系统、蓄热系统等。

槽式发电跟踪系统结构简单、技术成熟,适合大规模发电,目前已大规模商业化应用。但是槽式系统工质工作温度较低,太阳能热电转换效率相比塔式和碟式较低。

2.2 塔式太阳能热发电

塔式太阳能热发电系统也称为集中式太阳能光热发电。利用数量众多、独立跟踪太阳光的定向反射镜(定日镜),将太阳热辐射反射到位于塔顶的高温集热器上,通过能量转换把热量传递给导热介质(如导热油、熔盐等),再由蒸汽发生器生产高温高压过热蒸汽,驱动蒸汽轮机发电。因塔式太阳能热发电系统聚光倍数高、能量集中过程简单、热转化效率较高等优点,塔式发电系统可实现大规模的发电。

塔式发电每台镜面需要配置独立的跟踪系统以调整镜面的角度,确保太阳光能随时反射到塔顶的集热器上。这导致镜面跟踪控制系统较为复杂,运行维护成本较高。

2.3 碟式太阳能热发电

碟式(又称盘式)太阳能热发电系统利用碟(盘)状抛物面镜将入射太阳光聚焦到聚光集热器的焦点处,传热工质流经集热器吸收太阳光转换成热能,然后驱动斯特林热机发电[7]。

碟式太阳能热发电系统聚光比可高达3 000以上,同时吸热器运行温度可达800 ℃左右,因此碟式太阳能热发电系统是目前效率最高的太阳能发电技术,最高效率可达29%。该系统可独立运行、应用灵活、占地小,可单台或多套并联运行。由于碟式发电系统单机容量较小,比较适合建立分布式发电系统。

3 青海地区太阳能发电项目的有利条件

3.1 青海地区太阳能资源禀赋优势突出

青海省海西州是我国太阳能资源最为丰富的地区之一,太阳能总辐射量为6 888 MJ/m2,等效发电小时数可达到1 650 h左右。青海省有可用于新能源发电建设的荒漠化土地约10万km2,且地势平缓,适合集中连片规划布局大型光热发电项目。理论装机容量可达30亿kW。从资源角度看,青海新能源开发前景广阔。

2016年8月,海西州政府出台了《海西州国家清洁能源示范基地建设实施意见》,按照文件规划,到2020年柴达木盆地要新增光热发电装机3GW,到2030年柴达木盆地光热发电装机将达到20GW。

3.2 用电负荷需求稳定提升

地区用电负荷稳定提升。2015年底,海西州最大电力负荷73.84万kW,用电量50.29亿kW·h。“十三五”期间,海西州一批重点载能项目陆续建成投产,电力需求将不断激发,本地电力吸纳能力显著提高。预计2020年全社会最大电力负荷565.2万kW,用电量377.17亿kW·h,特别是如果重点谋划的太阳能、拆解大飞机等产业项目落地,预计地区用电负荷将大幅攀升。

3.3 基础设施条件及电网资源条件较好

经过多年的开发建设,青海海西州新能源装机容量已达到了381万kW,建成了格尔木、德令哈、都兰、乌兰及大柴旦等5个交通便捷、电网网架结构完善的新能源发电产业园区,且园区水电路、绿化、亮化、公共服务等配套设施完善。

电力输送通道有序推进。2015年底,全州750 kV变电站(含开关站)3座,输电线路6条;330 kV变电站8座,输电线路13条;110 kV变电站24座,输电线路80条,有效地保障了海西州300万kV新能源电力消纳和输送。“十三五”期间随着特高压电网入青,青海电网将迈上新的台阶,输送能力将大幅提升,可有效解决海西州乃至青海光伏等新能源发电的大规模开发和电能远距离输送问题。青海电网预计新增柴达木、海南(塔拉)、花土沟东、玉树、果洛等5座特高压变电站,并通过塔拉—果洛—阿坝、塔拉—天水、格尔木—玉树—昌都、若羌—花土沟—格尔木—塔拉特高压输电通道的建设,形成省内“一横两纵两直”特高压电网网架。格尔木至福州±1 100kV直流外送工程,已得到国家能源局和国家电网公司的支持,可输送可再生能源2 000万kW以上,力争在“十三五”期间建成运行。

4 太阳能光热发电产业发展现状

4.1 国际太阳能光热发电的现状

从上世纪50年代光热发电技术诞生至今,全球太阳能热发电产业经历了多个发展阶段。根据初略统计,截至2015年12月底,全球已建成投运的光热电站已接近5GW。全球太阳能光热发电累计装机容量见图1。

图1 全球太阳能光热发电累计装机容量(2006-2015年)

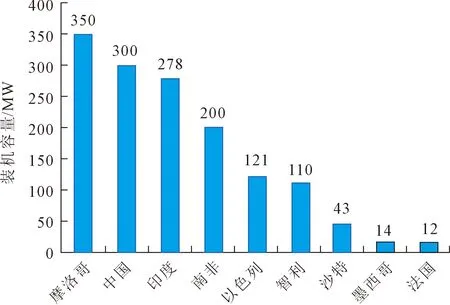

国际能源署太阳能热发电和热化学组织(Solar PACES)统计显示,截至2016年2月底,全球在建太阳能热发电机组规模约为1 400 MW。其中,摩洛哥在建装机容量最高,达到350MW,包括装机200 MW的NOOR II槽式光热电站和装机150 MW的NOOR III塔式光热电站。各国在建太阳能光热发电站装机容量见图2。

图2 各国在建太阳能光热发电站装机容量(截至2016年2月)

国际能源机构(IEA)预测,到2060年光热直接发电及采用光热化工合成燃料发电共占全球电力结构约30%。

4.2 国内太阳能光热发电的现状

我国太阳能光热发电技术起步相对较晚,上世纪70年代才开始一些基础研究。截至2015年底,我国光热装机规模约18 MW,其中纯发电项目总装机约为15 MW,除了中控德令哈10 MW塔式电站有商业化规模以外,其他均为小型的示范和实验性项目。

中控德令哈光热发电站一期工程是我国首套投入商业运营的光热发电项目,2013年7月,位于青海省内的中控德令哈光热发电项目一期工程(10 MW,塔式)成功并网,配置6 h储能装置,标志着我国自主研发的太阳能热电站技术向商业化运行迈出了坚实一步,填补了我国在该领域的空白[8]。

2015年9月,国家能源局发布《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》,中国光热发电示范项目建设启动,中核、华能、大唐、华电、国电、国家电投、神华、中节能、中信等中央企业均有项目申报并入选,占据了入选的20个项目的半壁江山;民营企业中,中控、首航、中海阳、兆阳光热、大成、博昱等光热企业参与。

2016年发布的《电力发展“十三五”规划》明确指出,到2020年中国光热发电总装机规模要达到500万kW,国内适宜开发光热电站地区所在地政府对于光热发电行业的发展为当地带来的经济效益和社会效益愈来愈重视,纷纷开始布局更大规模的光热发电产业。

4.3 太阳能光热发电技术的市场研究方向

光热行业的研究和发展仍然专注于储热系统的性能优化和成本控制、关键设备(如集热管等)的成本控制、光热电站设备更新换代,以及提高传热介质的传热效率。

欧洲的研究者们则在化学储热和光热混合电站研究方面领先。美国的研究方向则更为多样化。2016年间进行的研究项目包括:储热系统中熔盐的替代物研究;化学储热系统优化研究,包括提高储热效率和降低储热成本;超临界二氧化碳布雷顿循环应用的研究,以进一步提高光热电站发电效率,并降低发电成本[9]。

槽式技术和塔式技术依旧是光热发电市场的主流。2018年4月13日,上海电气集团签订了阿联酋迪拜Mohammedbin Rashid Al Moktoum太阳能园区第四期700 MW光热发电站EPC合同。该项目由3个装机容量为200 MW的槽式电站和1个装机容量为100 MW的塔式电站组成。

5 青海地区太阳能光热发电项目的制约因素分析及建议

我国光资源条件较好的西北地区风沙大,扬尘问题突出,该因素对系统光照强度衰减及镜面反射率降低有一定的影响,建议在光热发电项目前期可行性研究阶段,充分论证上述因素的影响,并考虑相应的防治措施,以提高项目的可靠性和经济性。

太阳法向直接辐射值(DNI)的准确性是决定项目设计成败的关键因素。目前,我国多数地区太阳DNI数据缺乏、卫星数据与实测值偏差较大,不能准确反映规划厂址的光资源实际情况。因此,建议青海地区从光热发电产业发展的长远考虑,安排进行太阳DNI数据实测,积累数据,为光热项目的选址及设计提供强有力的支撑,确保项目能够达到预期目标。

青海等我国西北地区生态环境脆弱,干旱少雨,水资源贫乏,冬季寒冷,且远离用电负荷中心,这些条件制约着光热发电技术的规模化发展。青海地区发展太阳能光热发电项目应结合当地环境及资源特点,合理规划项目方案,并与经济发展相适应,与电网配套建设步调一致。

6 结语

本文针对青海地区的太阳能光热发电项目,从光热发电的产业政策、项目建设条件、国内外太阳能光热发电领域技术和发展现状,以及市场趋势等多方面进行了重点分析和论述。

青海地区大力发展太阳能光热发电、加快新能源产业发展是应对气候变化、保护生态环境的重要举措,符合国家及地区发展绿色低碳循环经济的政策要求,同时未来市场电力需求量逐步增大,加之青海地区有较大的资源和电网优势,发展太阳能光热发电产业具有良好的发展前景,对推动我国太阳能光热发电产业升级、促进青海地区经济绿色发展具有重要意义。