转移性前列腺癌的临床病理特征分析*

孙娟娟 高 峰 许 程 臧丽娟 荆翌峰 傅国辉 郭文焕**

1.上海交通大学附属第一人民医院病理科 (上海 200080)2.上海交通大学附属第一人民医院泌尿外科

前列腺癌是男性发病率最高的泌尿生殖系恶性肿瘤,同时也是癌症导致死亡的主要原因之一[1]。随着PSA筛查的普及,越来越多的前列腺癌患者得到早期发现和早期治疗。然而,仍有一部分前列腺癌在诊断时已发生转移,甚至一些患者以转移灶为首发症状。除了常见的区域淋巴结和骨转移部位,前列腺癌还可以转移到肺、肝、脑、胸腔等几乎全身所有的部位[2]。由于转移部位的多样性,导致临床上可能出现误诊或延迟诊断、治疗。因此,只有对前列腺癌转移灶充分认识,才能够对进展期前列腺癌进行精确的分期,对复发病例进行准确评价,以及对以转移灶为首发症状的患者进行精准诊断、精准治疗。

本文回顾性分析了我院2013年1月~2019年3月期间24例前列腺癌转移患者的临床病理资料。

对象和方法

一、临床资料

本组选取2013年1月~2019年3月期间,在上海市第一人民医院因前列腺癌出现转移灶或以转移灶为首发症状就诊,至少一处转移灶经病理证实为前列腺腺癌转移的患者共24例。根据第八版AJCC TNM分期,仅有区域淋巴结转移患者不计算在内,区域淋巴结为真骨盆淋巴结(盆腔、腹下、闭孔、髂骨和骶骨);骨盆外(主动脉、髂总、腹股沟深部、腹股沟浅部、锁骨上、颈部、斜角肌和腹膜后)淋巴结转移视为远处转移[3]。其中,17例患者进行的转移灶活检,4例因淋巴结肿大进行了淋巴结完整切除,2例为肠切除标本,1例为右肾及右输尿管及部分膀胱标本。

二、组织病理学检查

组织标本离体后,由10%福尔马林溶液固定后,取材、包埋、切片,并进行HE染色,由一名泌尿亚专科病理医师进行病理组织学分析。

三、免疫组织化学染色

免疫组织化学染色采用EnVision两步法。一抗CK7(1:750)、CK20(1:100)购自上海长岛公司,PSA(1:100)购自上海基因科技公司;二抗为GTVision抗鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒,购自上海基因科技公司。CK7、CK20,PSA以胞浆出现棕黄色颗粒为阳性表达,细胞>10%定为阳性表达。

结 果

一、转移性前列腺癌患者的一般临床情况

2013年1月~2019年3月在我院诊断为转移性前列腺癌的患者总共24例。其中6例为门诊病人,临床检查资料不详;另有18例为住院病人,年龄47~87岁,平均年龄 (70±8)岁;tPSA (0.12~100)ng/mL,平均(52.72 ±39.26)ng/mL, fPSA (0.01-50)ng/mL, 平 均(52.72±39.26)ng/mL,F/T PSA (0.50-56.74)% , 平 均(27.42±18.33)%。既往有前列腺癌病史者11人,无前列腺癌病史、以转移灶相关症状就诊的患者13人。其中无明确前列腺癌病史患者就诊时除了患者分别有6人以骨痛就诊外,另有3人以腹股沟肿块、2人以消化道症状(便秘及肛周肿块)、1人体检发现输尿管占位、1人排尿困难等症状就诊。

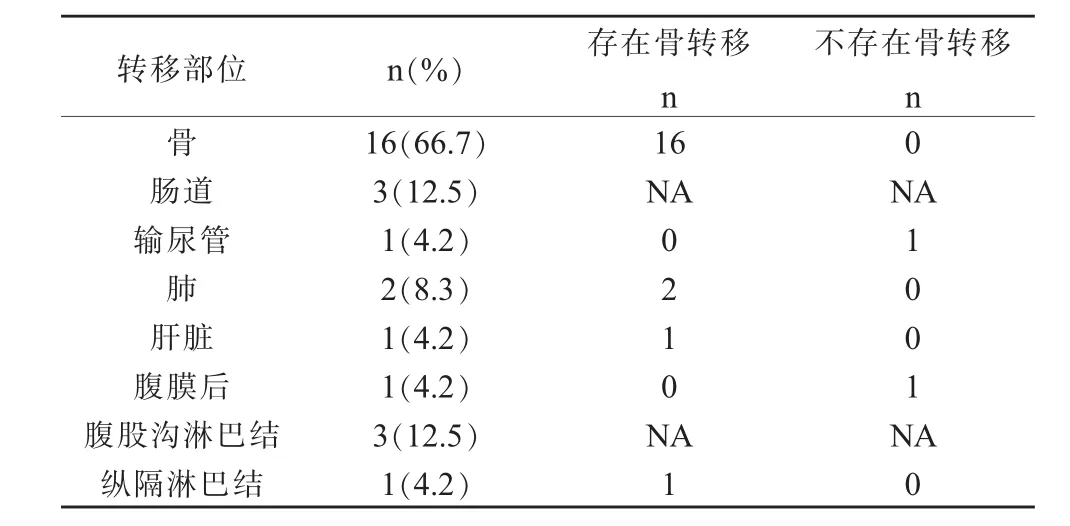

二、转移病灶的分布特征

如表1所示,本组24例患者中,前列腺癌最常见的转移部位是骨,总共16例存在骨转移,占总病例的66.7%;其次依次为远处淋巴结(包括腹股沟淋巴结、纵隔淋巴结)4例 (16.7%)、肠道3例 (12.5%)、肺2例(8.3%)以及输尿管、肝脏、腹膜后各1例(分别占总数的4.2%)。

表1 前列腺癌转移灶的分布

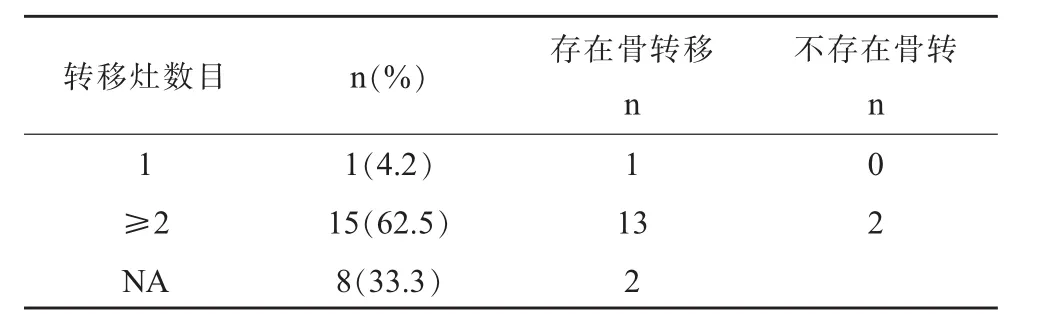

24名患者中,6名为门诊病人,以及2名肠道转移患者以肠道肿瘤入院手术,均未进行相关影像学检查,转移灶数目不明确。其他16名住院患者中多发转移灶有15名患者,其中以伴骨转移为主,而仅有单个转移灶的患者1名,为骨转移(表2)。

表2 前列腺瘤转移灶数目

三、转移性前列腺癌的组织病理学特征

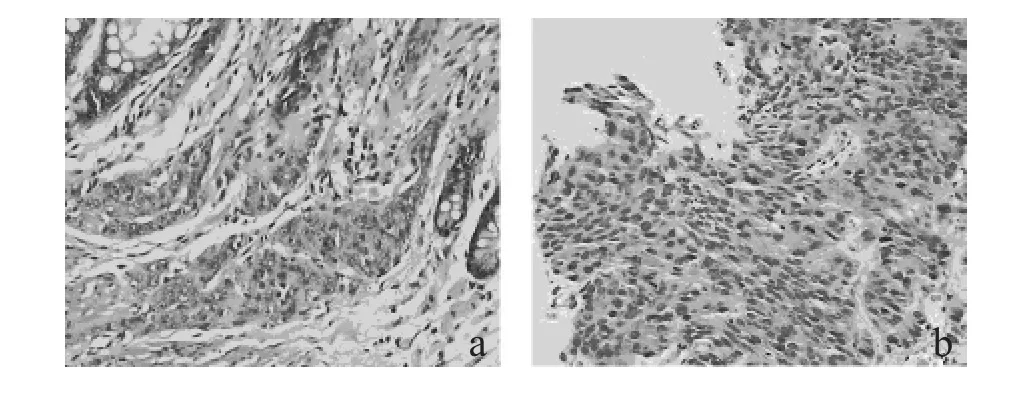

转移灶的肿瘤细胞可见两种形态:(1)大部分肿瘤细胞胞浆丰富,空亮或淡粉染,胞核圆形,大小相对一致,核膜稍增厚,染色质呈散在细颗粒、空泡状,染色浅,有核仁;肿瘤细胞排列成筛状、片巢状,少部分可见腺管结构,管腔腔缘锐利。(2)部分肿瘤细胞核与小细胞癌的核特征相似,核深染,染色质细腻,未见核仁,核大小相对一致,稍不规则,但胞浆相对丰富,淡染,多成片巢状分布,部分似有腺腔形成趋势图1示前列腺癌肠转移和肝转移的组织病理学特征。免疫组化显示CK7-(13/14),CK20-(14/14),PSA+(14/14)。

图1 前列腺癌转移灶病理学特征

讨 论

前列腺癌是男性最常见的泌尿生殖系恶性肿瘤,大部分中晚期患者在经过治疗后仍会进展,发生远处转移[4]。此外,一部分患者在初诊时已发生转移。根据一项在北京、上海和广州进行的研究显示,在我国大约有54%的前列腺癌患者在初诊时已发生远处转移[5]。骨和区域淋巴结是最常见的转移部位,但仍有相当一部分患者以少见部位的转移及相应的症状就诊[6],例如本研究中的胃肠道转移患者即以便秘、血便的症状就诊,很容易引起误诊,尤其是小标本活检,从而导致误诊、误治。因此,充分认识前列腺癌的转移部位,对于实施正确、充分、合理的诊疗措施至关重要。

前列腺癌的转移部位分布广泛。骨是前列腺癌最常见的转移部位,远处淋巴结、肺和肝也是比较常见的转移部位,除此之外还有胸膜、肝、脾、肾上腺、胰腺、输尿管、肾脏、腹膜及腹膜后、乳腺、皮下组织、肌肉、腮腺,甚至睾丸、阴茎等部位转移的报道[2,7-9]。这些少见部位的转移可以同时合并骨转移,但仍有相当比例的病人仅出现少见部位的转移而没有骨转移。Gandaglia等对74,826名具有转移性前列腺癌的患者分析,发现其中11694名患者不存在骨转移。而在这些患者中,转移灶分布广泛,累及远处淋巴结、肝脏、胸、脑、消化系统、腹膜后、肾和肾上腺等器官,可为单灶或多灶性转移[2]。在本研究中,骨同样是转移最常见的部位,但与Gandaglia等的研究结果不同的是,本研究中骨的转移以多灶性转移为主,可能与我们的病例数太少有关,这也是本研究的不足之处,也可能与研究人群存在有一定关系。另外,本研究中1例腹膜后转移即为单灶性转移,而其他3例腹股沟淋巴结转移灶和3例肠道转移灶,因部位的少见,临床未考虑到是转移癌而没有进行更多的检查,有无其他转移灶不明确。不伴有骨转移的少见部位转移灶的存在提示我们在临床工作中,对于前列腺癌患者,仅仅进行骨扫描来确定有无转移,很有可能遗漏其他转移灶,甚至降低前列腺癌的分期。因此,可能需要对患者进行更全面的检查,才能对前列腺癌患者进行准确的临床分期。

对病理科医生而言,由于转移部位的少见,在不明确患者是否有前列腺癌病史的情况下,在小标本中做出前转移性前列腺癌的诊断具有挑战性。不常见的转移部位很可能导致不够精准的诊断,从而引起不恰当的诊疗措施。因此,镜下见肿瘤细胞胞浆透亮或淡粉染,细胞核相对较小、一致,圆形,可见明显核仁;有时可呈印戒细胞样;有时,肿瘤细胞因为挤压或雄激素剥夺等原因[10],细胞核深染、染色质均匀,不见核仁,但仍有较多的胞浆,胞浆淡粉染或红染,当患者为老年男性,CK7-、CK20-的情况下要考虑到前列腺癌的可能性,这时需加做PSA染色以帮助确诊。

总之,只有充分认识前列腺癌转移灶的分布,并了解其主要的病理改变,才能正确的对疾病做出诊断,指导临床工作中采取正确的诊疗措施,给予病人及时适当的治疗。