许国璋先生语言学思想重释

张 羽

( 北京外国语大学外国语言研究所,北京 100089;贵州师范学院外国语学院, 贵州 贵阳 550018)

一、引言

许国璋先生(1915-1994)是我国著名英语教育专家、语言学大师,一生著述颇多,所编教材影响力深远持久。笔者重读许国璋先生的文章一是为了扫语言学的盲,二是补语言学意识的缺,三是立语言学研究意识的场。这个“重”字也体现了对先贤治学的重温与追思。

先生的文章涉猎广泛,有对语言学的幽微洞察,有对外语教学的融惯思考,有对中西文化的横纵对比,有对名人志士的古今考论。这些于二三十年前写就的文章思想活跃,言简意赅,字字珠玑,笔调自成一派,见解鞭辟入里,其他人解释不清、论证不全的问题在许先生这里均可得到情真意切、文理晓畅的解答。

下面以许先生的几篇经典文章为例,重识一些语言学的基本概念和思想,窥探许先生的语言学思想。

二、语言的定义、功能和起源

开篇引述是许先生给语言下的定义,三言两语道破语言天机。[1]若没有对客观世界通透的理解和思考,若不是广博的阅读和对语言的坚守自持,很难想象谁能给语言做出如此精致且到位的解释。“语言是人类特有的一种符号系统”,这是对索绪尔语言符号思想的承认;“当它作用于人与人的关系的时候,它是表达相互反应的中介”,这是从社会角度考虑语言的实际功能,是系统功能语言学的视域;“当它作用于人和客观世界的关系的时候,它是认知事物的工具”,这说明了语言的心智工具作用,极简地表达了语言的认知功能,又同时宣扬了认知语言学的思想;“当它作用于文化的时候,它是文化信息的载体和容器”,这有效解释了语言与文化的互动关系:由于民族的界限之一是语言的殊异,所以我们的语言活动和对语言的识解都在一定意识形态空间内进行,语言既承载了文化的符号意义,又创造新的文化符号,构建不同于其他民族文化的客观事实。

此三句话顺承紧密,合力托出了由结构主义语言学、功能语言学、认知语言学等构成的西方语言学图景,既不厚此薄彼,又周密甄别,恰当表达,体现了“情与气偕,辞共体并”的学者风骨,蕴藏着整体的语言思想。

在论及语言是人类独有的问题时,先生以科学观察事实为理据,联系哲学上对语言的探讨,得出结论:数量有限的、不同的分离体(discrete entities)组成语言,这些分离体之间相互组合,创造出无限的语言表达可能。只有人这样的理性动物才可以创造出无限,动物的有限反应仅是机能回应,不能算成语言。

综上所述,先生之精微在对语言的准确理解,在对语言功能的切实体悟,其对语言起源的考察根植于中西方神话传说,又游历于人类历史发展的动态演变过程中,从人的生理和心理视角推演出语言起源的主要轨迹。但先生谨慎,补充说道语言的起源还需要现代分子生物学的支持,这在当时已是极具前瞻视野的理论考虑。

三、语言符号的任意性问题

语言符号的任意性问题[2](arbitrariness of language)是“现代语言学之父”索绪尔(Saussure)提出来的,大家都很熟悉,不管这个说法在其他人口里是什么表达(如Charles Hockett称之为“非相似性(non-iconicity)”,语言的任意性被大多数语言学家接受,或近人没有说服性的开创见解迭出。但现实生活中,人们总是对太过熟悉的事物产生根深蒂固的误读和理解,“语言的任意性问题”也未能幸免于难。索绪尔笔下的“任意性”渗透着无穷的哲学思想,涵义丰富,指向模糊。许先生在文章中对任意性作了全面疏通,善意地帮助我们理解“任意性”产生的机制和客观原理。现综述如下。

语言通过声音表达思想,是一种符号。通俗地说,语言的任意性是指一个语词(所指)和它所指代的对象(能指)毫无关系,如中国人把四脚木质的、能盛放东西的物体叫做“桌子”,英美人士称为“table”,法国人叫“le table”,人们起初这样命名并无根据,久而久之便约定俗成了:不能把西红柿叫做“桌子”,不能把桌子叫成“西红柿”。这是大多数人对索绪尔之“任意性”的解读,但这实在是一种深刻的误读。那么,索绪尔的任意性到底是什么?许先生又是如何解读的呢?笔者先援引陈嘉映《语言哲学》的例子来回答第一个问题。

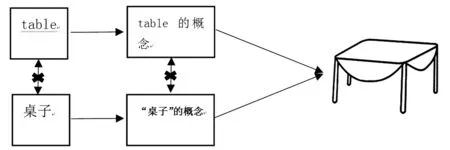

汉语里有“虫”和“爱”的概念,英语里绝不存在与之对应的概念。英语中要表达“虫”可以使用insect、worm等,想表达“爱”则可以说love、want、like、admire等,“虫”和worm不是对一个能指的所指,语言不同,所指不同。故所指与能指之间不是名实关系,是概念关系(语词之前不存在概念,因为语言也是构建现实的方式之一),所指的意义由其在语言系统中的价值决定,各种语言的语词-概念不一一对应,这就是语言的任意性。其中关涉的哲学问题在此不作叙述。笔者以“table”、“桌子”为例表明索绪尔的所指和能指之关系:

图1

图中第一个方框中的“table”和“桌子”仅仅是人们说出来的声音t-a-b-l-e和zhuo zi,是一串没有意义的声符。第二个框中的“table”和“桌子”指的是两种概念,不一一对应(叉和箭头组合表示不一一对应),经由某种训练后,中国人和英美人脑中对于“桌子”和“table”的概念均指向最右边的实体,也就是我们约定俗成叫做“桌子”和“table”的东西。那么从所指到能指经历了什么呢?许先生做了精辟的推理和论述。

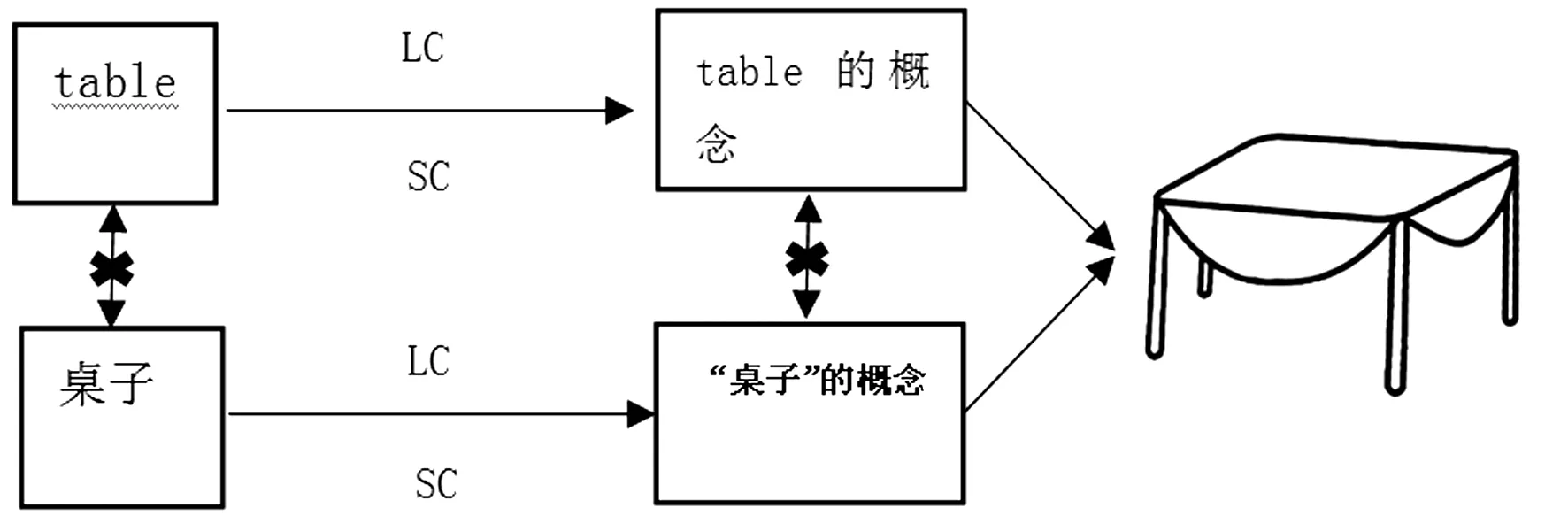

许先生同意文化人类学家Claude Lévi-Strauss关于任意性的解释:从先于经验的角度看,语言符号是任意的;从后于经验的角度看,它不再是任意的。先生对任意性问题解析地非常透彻,他认为从任意到不任意主要有两个调节因素:语言制约(linguistic control, LC)和社会制约(social control, SC)。语言制约是索绪尔整体系统思想的体现,社会制约是教育的过程和结果。所以图1可以重新表达为图2:

图2

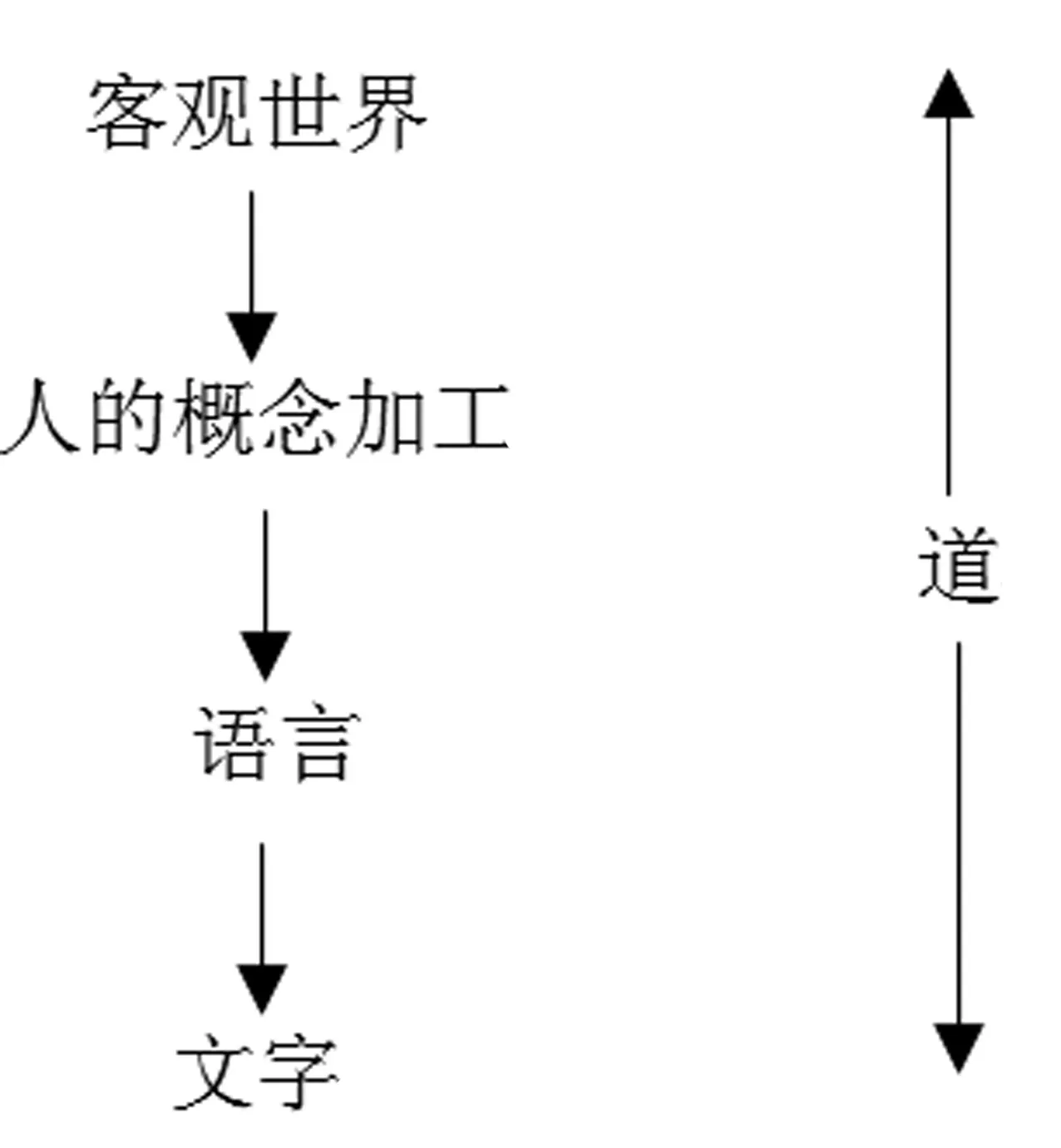

许先生的这种推理不仅停留在理论层面,也从生活中的语言实际使用和学习过程出发,整体总结了能指和所指的关系,但对概念到实体的映射机制没有做深入讨论。一些哲学家认为所指和能指是一套思想的提示词,语词的声音直接指向现实的东西,但这现实的东西现在是从它可以被指来说的,是在语词层面上具有了意义、在语词层面处于相互关系中实现的。这种实现与许先生所归纳的刘勰语言学理论(图3)有一定的映照关系:

图3

刘勰有言:心生而言立,言立而文明,自然之道也。又所谓“仰观吐暇,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所锤,是谓三才。”我们首先承认世界之形与体,然后肯定人的认知能力,逐能产生语言及图像文字。这是语言和客观世界通过人的作用后产生的主体联结(connection)。简而言之,人是语言任意性创生的制造者,也是语言非任意性演化的认知中介。

四、论语法

首先要说明的是,语言学家眼里的语法不是语言学习者或一般外语教师头脑中的语法概念,但后者若对前者的语法概念有一定了解的话,是可以促成教学的理解与飞跃的,更让我们摆脱传统语法教学的桎梏而实现思想的自由和解放。许先生欲借《论语法》[3]一文回答三个问题:何为语法?语法在何处寻?各家语法侧重什么?以下结合原文谈几点思考。

英语母语者不会说出“I is a teacher”这样的句子(utterance),因为他们约定的表达是“I am a teacher.”即主语I后面的be动词必须是am或was。汉语母语者不会说“我不知道更多”,会说“我只知道这些了”,这两个句子体现的是英语和汉语的语言规矩。假若汉英母语者听到上述两个错句,他们会更正你,因为这与他们语言社团的惯用表达违背,他们也说不清楚为什么,只知道这不符合惯常语言行为,而不是不符合“语法”(因为他们也讲不清楚语法)。但非要给语法下个定义的话,我们先来看许先生的阐释:语法是制约句子里词与词的关系的规则。一种语言的语法是该语言里这些制约规则的总和,它使词在规则的制约下组成为语言社团所接受的句子。很显然,许先生的语法观是非心智的,是功能视角的。这里面的关键表述是:制约关系、规则总和、所接受的句子。至于语法存于何处,许先生很凝练地给出了答案,笔者于每条之后提出自己的思考与联系。

第一,因为组成语言的构件十分繁杂且要素与要素之间的关系复杂多变,所以语法书陈列的语法条款不能涵盖一门语言的所有规则,语法学家陈列的语言规则是第二性的。故语法不在语法书内。这不禁让我联想到实际外语教学场景:教师们常常不厌其烦地诉说着自以为不变的语法真理,口头表达常以“绝对”“不能”“要这样”等语词,把学生带入深沟,严重束缚了学生对语言的认知,阻碍了他们健康学习语言的道路。此念不更,必涵养不了外语教育的大气候。

第二,语法是一种存在于语言社团中的心理现象。道不明,说不清,感性认识到语言“就是那样说的”,这是很多优秀的外语学习者和母语者经常发出的感叹。这说明人们有一套语言定律隐匿在内心中,这一规律指挥人们说话和交流。要说明的一点是,这不是乔姆斯基的普遍语法。

第三,语言之语法存在于系统的结构中,意义暗藏在这个系统里通过各层结构的互动作用而显现。学会语法不应该成为语言学习中最切要的关心,重要的是学会表达和交流。

从上可见,许先生的语法观考虑现实,基于语言的实际使用,又追根溯源,观察到“只可意会不可言传”的语言心理现象,平衡考量各家语法之长,兼而取之。表1是对许先生论述各家语法进行的总结与对比。

表1 许国璋对各家语法的对比

表中的4和5是两对比较重要的语法比较。外语教师应该先明语法的理,再致语法的用,囫囵吞枣作规定性语言教学是吃了语言学习不扎实、语言感知不彻底的亏,上了规定语法的当;语言学家应正视普遍语法存在的可能性,更系统地追根溯源,相信“天下大同”“语言大同”的普世真理。

许先生的《论语法》没有割断语言学各阶段发展的历史叙事,而是将各派语法论纳入更广阔的语言学视野中。他不站在哪一个立场进行描述,只述每一对矛盾的争锋,并适时地渗透自己对百家思想的心里拷问,表达出“普遍语法研究太不够”的潜在担忧。

五、社会语言学与唯理语言学

在第三点中笔者提到唯理语言学,该语言学扎根于理性主义,秉持万事万物都有其元真理(metatruth)的思想,天地万物在看不见、摸不着的规律作用下生生不息,循环往复。唯理语言学是乔姆斯基普遍语法的灵感来源。中国人说“万法归宗”,西方人谈理性哲学,道理是一样的。

许先生用非常简练地语言表达了社会语言学和唯理语言学(普遍语法)的根本分歧。[4]乔姆斯基很执着,他设想每一个孩子都那么完美,天生携带语言能力,各种预设、推理能力都已成熟,接下来就是启动普遍语法引擎,设置参数,语言学习于是如此简单。社会语言学家认为乔姆斯基是个理想主义者,没有谁的言语行为不受社会环境的影响。但他们不像乔姆斯基那么高傲,话语表达留有余地,显示出治学的谦谦风度。

韩礼德认为语言应该研究“有机体与有机体之间的关系”(inter-organism perspective),将重点放在人在实际交流中碰到的语言问题和要构建的语言事实上。许先生的观点很明确,既研究机体内部的关系(intra-organism perspective),又研究机体之间的关系才是语言学研究的健康路径。

语言系统具有封闭和开放的特点。所谓封闭是指语言内部各系统配合的严密和复杂,它不受外界影响,可以自己生成合乎系统规则的句子(sentence),这些句子可能不具备意义。开放是指语言系统和外界接触时产生的语用效应是无穷的。从马丁的语类观来看,当封闭的语言系统和开放的外部世界触电时,语音有规律的碰撞组成词汇,词汇在语法机制的作用下又生成有意义的语篇,语篇经过一个社会过程的磨砺形成特定的语类,语类在特定的文化情境下形塑出更抽象的意识形态。低一级系统是高一级系统的缩影,整个系统是个原子弹,积蓄了1+1>2的原子能量,一旦爆发便能形成强大的语言冲击波,改造世界。

笔者以为,普遍语法的研究不是社会语言学研究的噩梦和假想敌,理应有两类学者分而治之,又彼此合作,互通有无。外语教学研究者(包括普通外语教师)则要对后者保持清醒的认识,做出理性的判断,把语言教学置于广阔的社会文化环境中,不能人为割裂语言和社会的关系,语法教学要突出情景性和实用性,以开放包容的心态对待和认识语言。

六、补遗

细读许先生的文章,能被其痛快的语言表达感染。先生有自己的语言基调和语言情怀,哪怕是经过语言过滤的翻译,他也突出了自己的语言坚持。如系统功能语言学中的meaning potential今天多被译为“意义潜势”,对此派语法没有了解的读者绝不知“意义潜势”这一所指的本体意义。许先生的高明在于他使用的话语体系是门外汉(lay person)也能懂的语言,meaning potential被他译为“意义的蕴藏”,可以回译为 the inventory of meaning。人们在语言这个藏经阁中寻找意义表达的资源、搭配、话语,创造意义,表现意义,体现人在社会中的价值和身份。又如homogeneous一词在许先生的解读中被多次译为“纯净齐一”,而非现代话语中的“同质的”。“同质的”属于科学话语,常出现在统计学和生物学中,绝不是亲近普通人的语词。

在《对某些已有定译的术语的重新思考》一文中,先生彰显了自己宽阔深厚的史学素养。[5]他充分结合中西时代特征,对“文艺复兴”“资产阶级”等词条的中文译法提出怀疑。先生援引史实为例,准确区别历史事实和历史观点,用历史的眼光疗翻译的伤,认为renaissance译为“文艺复兴”,bourgeois译为“资产阶级”实在是由于翻译者历史视界缺失造成的不可挽回的错。“名无固宜,约之以命”,这其中也包含了大量因考证不确、思虑不周而造成的冤假错案。

七、结语

本文以许先生几篇影响力颇大的文章为例,重新梳理并阐释了其语言学思想。笔者认为,许先生的思想圆融通透,辩证统一,在一定程度上体现了系统功能语言学的观点。从本体论和认识论角度看,许先生的语言观超凡脱俗,意识明确,值得今人反思与借鉴。