微生物堆肥法改良黄河三角洲盐碱地作用的研究

王 磊

(黄河三角洲(滨州)国家农业科技园区管委会,山东 滨州 256600)

1 引言

丰富的土地资源给黄河三角洲地区高效生态发展提供了巨大潜力,但土壤盐渍化制约了农业经济的发展。黄河三角洲盐渍化土地面积44.29万hm2,占其总面积的50%以上,土壤中平均盐含量超过17‰[1],仅盐碱光板地和重度盐渍化土壤的面积超过万23.63 hm2,约占黄河三角洲区域总土地面积的28.4%。土壤表层盐分在0.4%~3.0%的区间内[2]。这是不适于小麦、玉米等粮食作物生长的。盐碱地改良成为黄河三角洲高效生态农业发展的首要问题。

随着土地退化问题不断严重及世界人口增加带来的粮食需求增加,对盐碱地的改良及开发利用越来越受到世界各国的关注[3]。目前世界上主要的盐碱地改良方法有加入土壤改良剂、水洗淋溶、种植耐盐作物、生物—植物联合改良盐碱土等[4~8]。利用作物秸秆,通过微生物发酵,联合小麦根基促生菌的应用改良黄河三角洲盐碱地,进行小麦种植的报道尚未见到。本文旨在通过试验,探索一种新的盐碱地改良技术,大面积改善黄河三角洲盐碱地,以用于小麦种植,扩大小麦种植面积,增加粮食产量,为国家保障粮食安全,促进黄河三角洲高效生态农业的可持续发展做出贡献。同时,可实现农业固体废弃物秸秆的综合利用,保护农业环境。

2 试验材料与方法

2.1 试验材料

秸秆为当地农民收获后的玉米秸秆。玉米秸秆降解发酵菌株为山东康地恩生物集团有限公司生产提供的纤维素酶菌粉,小麦根际促生菌为天津理工大学环境科学与安全工程学院实验室筛选的B21、B81菌种。

菌种培养基为牛肉膏蛋白胨培养基,其组分为:蛋白胨0.5%、酵母粉0.1%、NaCl0.5%、KH2PO40.05%、CaCO30.2%、过40目筛玉米秸秆粉0.5%、MgSO40.05%。

2.2 秸秆发酵

在37 ℃条件下培养纤维素酶菌株24 h,血球计数板显微镜镜检计数,用生理盐水稀释,菌悬液浓度调整为5×107个/mL,备用;将玉米秸秆粉碎至80目,按照10 mL菌悬液/100 g玉米秸秆的比例添加菌悬液,调整含水率60%左右,作为发酵基质;将玉米秸秆发酵基质置于消毒后的发酵罐内,于室温自然发酵12~15 d。

2.3 试验土地

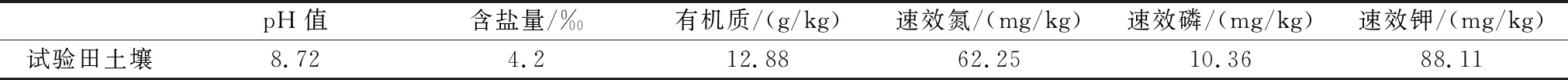

本文试验土地位于滨州市无棣县水湾镇农业科技示范园区,面积约667 m2,土壤质地见表1。

表1 试验土地土质分析

2.4 试验处理

将发酵12~15 d腐熟后的玉米秸秆,配合小麦根际促生菌B21、B81使用,具体处理见表2。小区面积55.5 m2,重复3次,随机区组排列。小麦播种前浇水造墒,按处理设计施腐熟的玉米秸秆和小麦根际促生菌,另施N 25 kg/666.7 m2,P2O530 kg/666.7 m2,K2O20kg/666.7 m2。小麦播种及管理同常规。小麦品种为当地农民使用的济麦20。

表2 试验处理

2.5 指标测定及方法

2.5.1 土壤指标测定方法

分别于小麦播种前和收获后测定土壤的容重、土壤呼吸强度(静态碱液吸收法)、液相率、pH值、总孔隙度、气相率、有机质、EC(电导率)、含盐量、速效 N、速效 P、速效 K等指标,测定方法参考程斐、孙朝晖和赵玉国等使用的方法。

2.5.2 小麦生长指标测定方法

根系SOD活性根据 GB/T5009.171-2003测定。小麦开花后的35 d内每隔7 d测定根系SOD活性一次。

根系MDA含量采用硫代巴比妥酸(TBA)显色法。小麦开花后的35 d内每隔7 d测定一次。小麦产量按小区产量计。

3 结果与分析

3.1 土壤指标测定结果与分析

3.1.1 播种前与收割后大田土壤理化性质变化

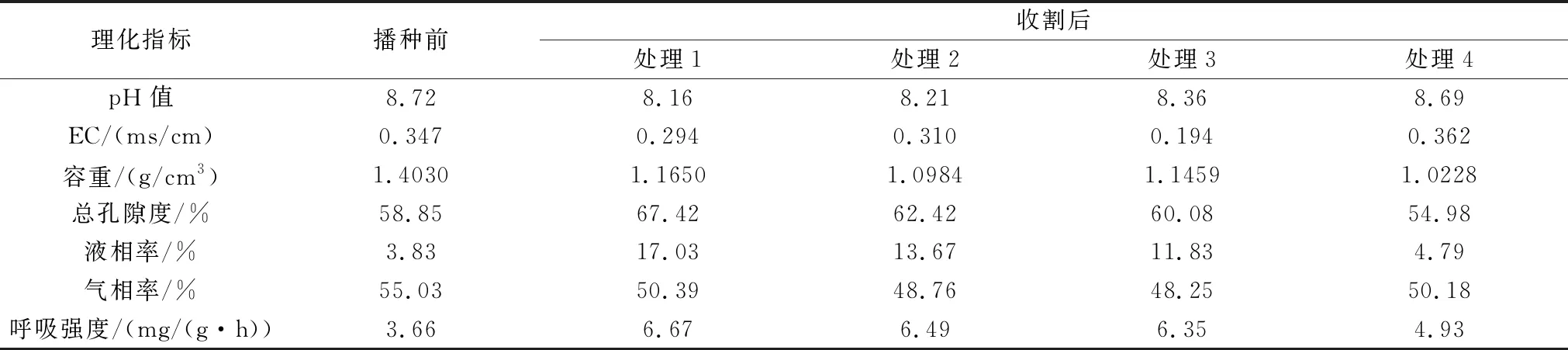

表3 播种前与收割后土壤理化性质变化

由表3可知,微生物堆肥后的试验田与播种前相比发生了较大的变化,而未施堆肥的对照组变化相对较小,这说明了利用微生物堆肥法能够改良黄河三角洲盐碱土壤,尤其是处理1,pH值下降了0.56,EC 值也有所变化,播种后土壤容重在适宜作物生长范围内,总孔隙度也有所提高,土壤呼吸强度增加。总体而言,尽管试验结果表明微生物堆肥法对盐碱土壤的改善效果明显,但不是一蹴而就,呈现出逐渐改善的趋势。

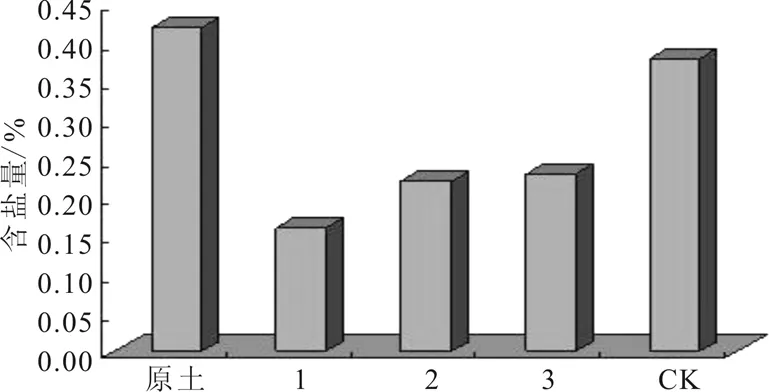

3.1.2 收割后大田土壤含盐量变化

由图1可知,利用微生物堆肥后试验田土壤含盐量较原土有较大幅度的降低,与对照土壤含盐量相比也有一定程度的降低,这表明利用秸秆微生物堆肥对盐碱土壤含盐量具有一定的改良作用。

图1 大田土壤含盐量变化示意

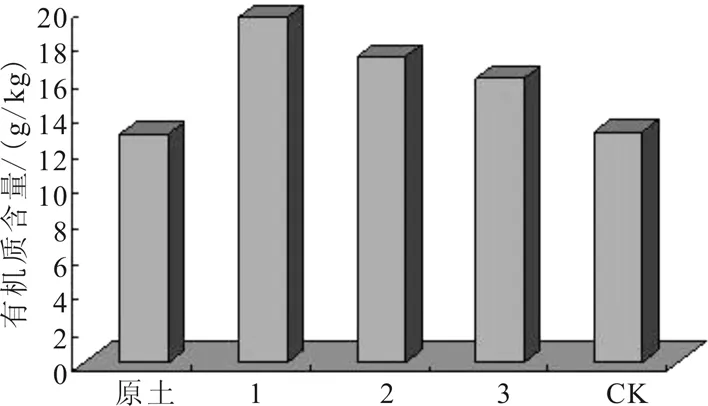

3.1.3 收割后大田土壤有机质含量变化

由图2可知,利用微生物堆肥后试验田土壤有机质含量较原土有较大幅度的提高,提高了51.09%,与对照土壤有机质含量相比也相对较高,这表明利用秸秆微生物堆肥对盐碱土壤有机质含量具有较好的改良作用。

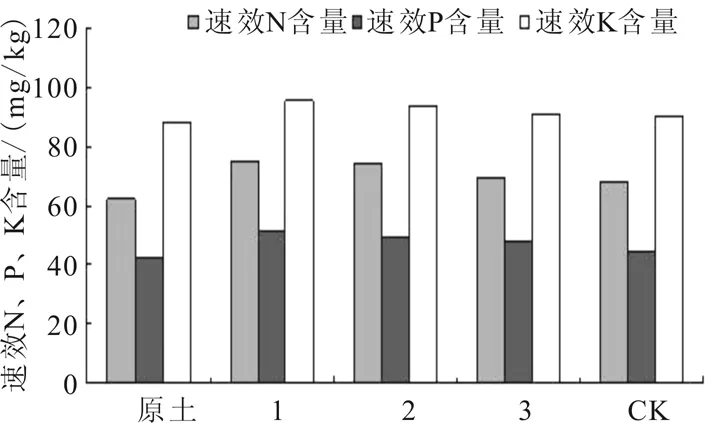

3.1.4 大田土壤速效 N、P、K 含量变化

由图3可知利用微生物堆肥后试验田土壤速效N、P、K含量较原土有一定幅度的提高,但是提高幅度不是很明显,分析原因可能是因为大田试验面积太大,大幅度改良非一日之功。

图2 大田土壤有机质含量变化示意

图3 大田土壤速效N、P、K含量变化示意

3.2 小麦各项指标测定结果与分析

3.2.1 开花后小麦根系 SOD 活性变化

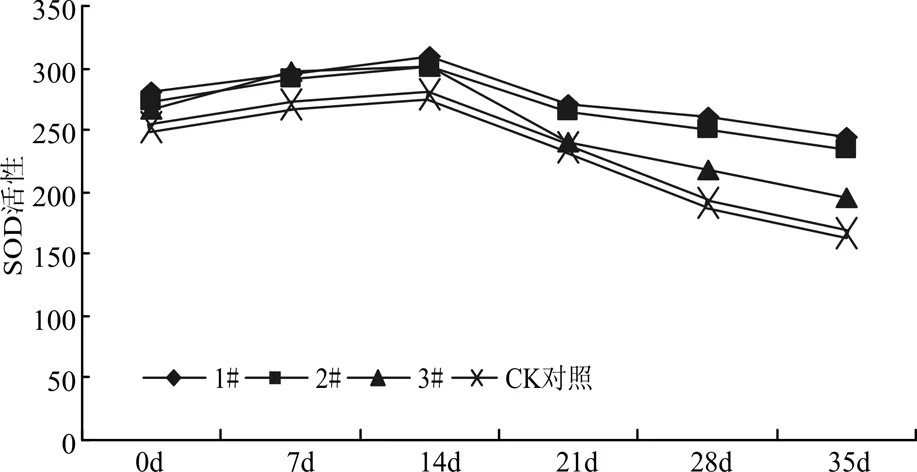

植物体内超氧化物歧化酶(SOD)活性处于一个较高的水平时有利于缓解根系的衰老[11]。小麦开花后根系SOD活性的活性如图4所示。

图4 开花后小麦根系 SOD 活性变化

由图4可以发现,开花后小麦根系的SOD活性在试验田和对照田中均呈现出先增加后降低的变化趋势,对比试验田和对照田小麦SOD活性,试验田的SOD活性均高于对照田,其中以处理1SOD活性最高。试验结果表明利用玉米秸秆微生物堆肥可有效提高小麦根系的SOD活性,提高小麦的生命力,延缓小麦衰老。

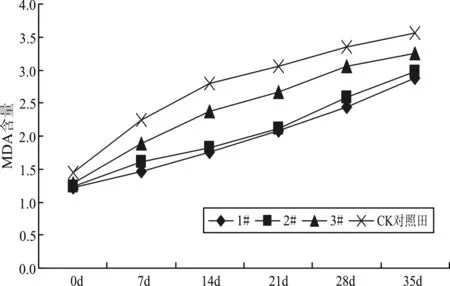

3.2.2 开花后小麦根系MDA含量变化

MDA含量的高低能够直接反映植物受环境胁迫的程度和植物衰老程度,小麦根系的MDA含量越高则说明小麦根系越容易衰老。开花后小麦根系的MDA含量变化如图5所示。

图5 开花后小麦根系MDA含量变化

由图5可知,开花后小麦根系的MDA含量随着时间推移均呈现出增加的变化趋势,对比试验田和对照田小麦MDA含量,施加微生物堆肥的小麦MDA含量均低于未施加微生物堆肥对照,其中以处理1最低,其次是处理2。试验结果表明利用玉米秸秆微生物堆肥可有效降低小麦根系的MDA含量,对延缓小麦的衰老具有一定的作用。

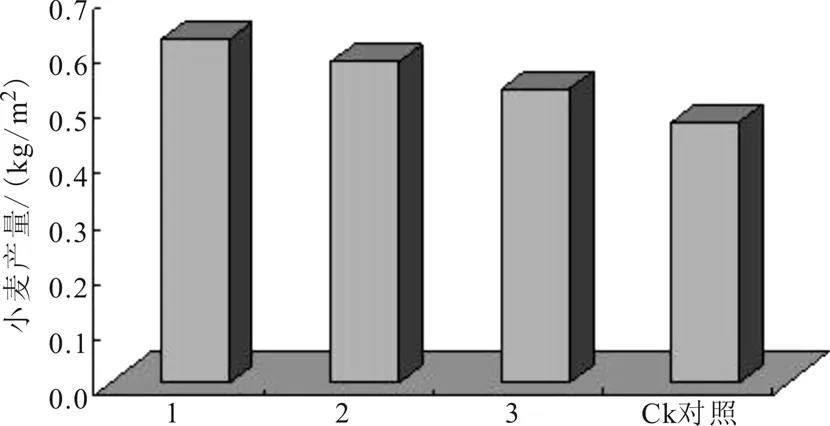

3.2.3 小麦成熟后产量指标对比

由图6可以发现,利用微生物堆肥改良黄河三角洲盐碱土壤可以显著提高小麦产量,其中以处理1最高,亩产量可达到413 kg/666.7 m2,对照只有313 kg/666.7 m2,增产幅度31.95%。

5 结语

本文研究了利用玉米秸秆通过微生物堆肥法改良黄河三角洲盐碱土壤,结果表明微生物堆肥法能够有效改善盐碱土壤土质,增加土壤有机质含量,降低含盐量,速效N、P、K的含量也有一定幅度的提高。此外,本文还研究了微生物堆肥法对小麦种植的影响,结果表明微生物堆肥对提高小麦根系活力,延缓衰老具有促进作用,小麦产量可达到亩均413 kg/666.7 m2。

图6 小麦产量对比

利用玉米秸秆微生物堆肥法不仅可以综合利用农业秸秆,而且可以有效增加粮食产量,符合农业循环经济发展的理念和黄河三角洲高效生态农业发展需求,在黄河三角洲盐碱地改良和高效生态农业发展中具有广阔的应用前景。