从教室有“鬼”到哲学教室:对儿童哲学的存在主义思考

郑敏希

(渤海大学马克思主义学院,辽宁 锦州 121013)

近年来,儿童哲学时常作为一种新的教学活动形式出现在人们面前,这种教学的方法被证明在提高孩子专注力与学习成绩方面卓有成效,同时它更是因其能够提高孩子的批判性思维、创造性思维、合作性思维和关怀性思维等能力受到了大家的普遍关注。但儿童哲学不仅是一种教学方法,更体现了一种新的教学理念,体现出了现代哲学对当代教育的思考与批判,它不仅重构了原有教学活动中的教学过程、师生关系,也突破了传统教室的空间局限,使之真正成为产生思维活动的场所。

一、有“鬼”的教室

如果让我们用一些词语来描绘一个教室,大概有两种描绘的方式,第一种描绘方式通常回答的是“教室是什么样的”问题,第二种描绘方式则回答的是“教室是什么”的问题。以第一种方式描绘教室的样子往往比较容易,比如教室是一个房间,摆放着整齐的桌椅,有一块供教师写字的黑板或白板,一个讲台,同时我们还可以补充上一些教室中的状态,比如教师正在认真讲课,学生们则在安静听讲等。在回应第二种方式,则会相对困难,这种困难并非是由于人们不知道何为教室,而是体现为不同的人在给出教室的本质时,往往不像第一种方式那样是显而易见的。出现这种现象的原因就在于,第一种是我们看到的教室,我们只是把看到的内容变成语言表述出来,而第二种教室则包含了人们对教室的思考,在看到的教室背后有人们对教室的理解,这既包括我们以往对教室的认知也指向我们对教室的价值与作用的解读。这种理解的困境未必来自于与他人的观点不同,也存在于我们尝试理解时所陷入的思考与反复校正的状态。前一种描绘的方式和后一种描绘方式的区别也可以看作是“虚假的Ding和与人相关的Sache”[1]之间的区别。Ding在海德格尔的哲学中代表的是空间中的物,面对Ding的我是每一个在言说常识的人,但我们认识的对象,不仅仅是“自然物”,还是“价值物”。常识的表达虽然看似达成了共识却是表面的,在这个认识过程中,实际的生活情境被忽视了,人的遭遇也被忽视了,人没有实现站出来生存的状态。

杨茂秀先生就曾用“家徒四壁”来描绘台湾的教室,他首先描绘了台湾教室是什么样的:“一张黑板,四面墙和排得满满的桌子。起先,教室前面的墙上,挂的是孙中山像。教室后面的墙上,挂的是蒋介石的像……现在,有的教室就只剩下孙中山的像了,有的是连孙中山的像也没有了。但是,教室墙上的标语,写的方式、贴的方式、标语的内容,都还差不多,大部分都是一些训诫和鼓励的话。”[2]显然,用“家徒四壁”来概括台湾的教室是不妥当的,就从满满的桌子来说,也不是家徒四壁所应该有的样子,所以杨茂秀先生用“家徒四壁”在描绘台湾的教室时,则是上文提到的第二种描绘方式,即通过描绘回答“教室是什么”的问题。更让人震惊的是,杨茂秀先生还描绘了一个“教室有‘鬼’”的场景,在教室里,“教师没有带头”“一面上课一面找头”“教室变成学生们最后愿意进去,最先想要跑出来的地方”。[2]

他对教室的描绘最终表现为对教学活动的深入思考,所谓的“家徒四壁”与“教室有鬼”,实则表现为教学活动出了问题,在他看来教学的活动应该出现在生活中的各个角落,而当我们把教学活动只集中到教室里,教师们甚至“必须要借助‘试卷’跟‘不要讲话’来营造令人难以理解的安静,那——这个教育,恐怕比我们学校有鬼更可怕了。”[2]“教室有鬼”体现的是杨茂秀先生对台湾教育现状的描绘与批判,教室中缺乏儿童自主的思维活动,教师们过少地思考何为教育,过多地通过强调课堂纪律与刻板的教学手段形成师生间牢固的听说关系。他同时指出,“人是社会性的动物,我们的思考经常是跟别人合作的,思考往往是一种团体的活动,并不是无时无刻都是孤零零在进行的。”[2]作为儿童哲学的践行者与推广者,杨茂秀先生通过强调团体活动在儿童思考时所发挥的作用,提出了要把教室变成“真正的文化场”的想法,这也可以看作是他对“教室是什么”这一问题的正面回答,显然在有“鬼”的教室中是根本无法形成一个有效互动的文化场。李普曼也指出:“课堂集体的形成对鼓励思维活动极为重要,这一看法有其认识论的或社会心理学的根据。”[3]在指出“教室有鬼”的同时,我们更希望看到的是解决的方式与途径,通过学习与借鉴在儿童哲学课所采用的教学活动与流程中一些小的调整与改变,突破教室的限制,改变传统教室中有声音却无对话、有教学却无思考的现状。

二、走进哲学教室

尽管教育的活动是随时发生的,但学校依然当仁不让地成为集中培养、教化学生的场所,在更多的学生走进校门的时候,也引发更多的人开始反思,我们的学校究竟为孩子们提供了什么?从普遍的情况上看,我们的学校教育仍然主要服务于应试教育的指挥棒,并没有为学生的思维发展提供更多的渠道和发展的空间。即便学校提供了足够多的场所,但真正有利于学生学习的空间并没有随着学校规模的扩大而增加,空间的拓展只是增加了学生活动的范围,但却没有为思维的活动与发展提供充分的准备,也正基于此,儿童哲学的一些做法才更值得借鉴与思考。儿童哲学在教学活动中对空间的理解与改变主要体现在以下三个方面:

首先是在有限的空间范围内对教室的座位进行调整,儿童哲学课通常采用师生们围成一圈的方式来进行,这与传统教室中依照巴士型摆放桌椅的方式有较大的不同。由于参与者是围成一个封闭的圆圈或采用半封闭的马蹄形座位方式,在入座之后每一位参与者不仅能够听到发言者的声音,还能清楚地看到发言者的神态与动作。夏威夷大学儿童哲学研究中心的托马斯·杰克逊教授就认为“这个圈子的重要性是不可估量的!在圈中,每个参与者能够互相看到对方的眼睛,并且看到对方表情。这个圈子创造了一种可能性来提供更多亲密的接触和承诺,也呈现出更多的弱点与信任。参与者能更好地听到对方说什么并且看到他们说话的方式(即说话者的面部表情和行为习惯)。这个圈子也促进了交流与互动。接纳或拒绝会产生什么样的影响?为什么要认真倾听而非漠不关心?”[4]

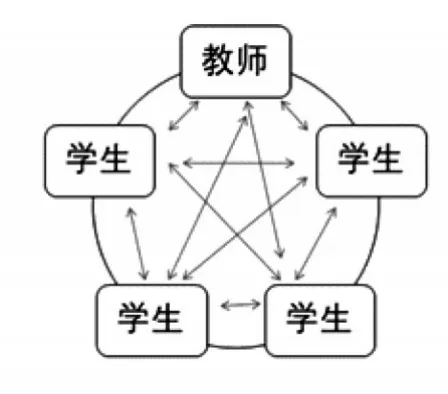

在图1中我们可以看到,当师生们坐在圆圈中后,他们相互之间形成了更为复杂与多元的交流结构,圈中的每个人都可以观察到其他所有人的表情与态度,与此同时这些信息也将对接下来发言的个体产生影响,对于教师来说“最大程度地创造‘思考圈子’的座位安排,可以更好地进行示范并能创造出鼓励参与的团体感。”[5]

图1 圈型座位

图2 马蹄形座位

由于在儿童哲学课上教师们需要尽可能地促进学生倾听并了解其他人发言的内容,所以多数的教师通常采用示意图的方式记录并表达孩子们的思维活动,因此也有学者指出,“我倾向于取马蹄形而舍圆形,它方便在你需要时接近展示板,而展示板是帮助孩子们理解的基本视觉助手……从学习方式来看,听故事是听觉型学习,示意图就是为理解加入视觉型成分。”[6]

其次,儿童哲学课鼓励对话与交流,并希望形成共同探究的学习团体,因此教室不仅需要给学生们提供说话的场所,还必须给予学生畅所欲言与合作交流的氛围,教室必须是能够让师生感受到安全的场所。与传统的教室相比,儿童哲学的教室中不仅能听到教师讲解与提问的声音,更多地会听到学生自行讲解与提问的声音,即便对于无法回答的问题,教师依然可以通过“自知其无知”的态度向每一个参与讨论的学生寻求解答。马修斯认为,“要成功地和孩子一起做哲学,成人需要放下全部的戒备……坦诚自己没有一个很好且有帮助的答案,我觉得不应该感到尴尬。相反,我们成人应该寻求孩子的帮助,一起努力寻找一个满意的答案。”[7]托马斯·杰克逊教授提出应该在提供给师生探究空间的教室中形成“智力情感安全”(Intellectual Safety)的氛围,“营造和维持智力情感安全的环境有助于观点的表达。原初朴素的观点、试探性的观点、未成形的观点、无意识的辩论等都可能在智力情感安全环境中出现。智力情感安全不意味着只是简单地使参与者变得有礼貌。智力情感安全环境能够产生智力上的勇气(表达某人的真实想法)。”[4]

想要形成这样能够提供智力安全的教室,可以通过制作和使用团体球或共同制定团体规则等方式来实现。团体球主要采用柔软无弹性的球体,在集体探究的过程中明确发言者的位置与权利,唤起他人对发言内容的倾听与关注,同时在活动过程中通过传递发言球,体现了民主与对话的氛围,使学生感受到智力活动在有其他人参与的情况下实现的智力范围的延伸。在团体球的使用中已经包含了一些团体规则,比如持球者才可以提问或发言,其他人需要保持安静、认真倾听等。

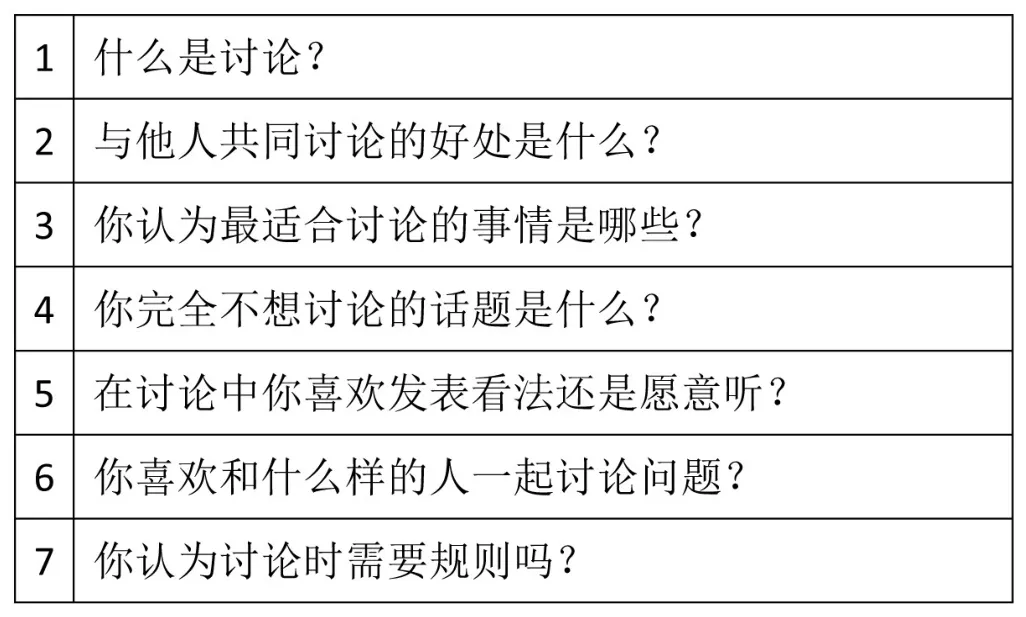

同时我们还可以通过团体规则的制定进一步让学生感受到安全与尊重。罗伯特·费舍尔建议可以“让孩子们自己设计一套‘高品质对话规则’,且保证他们对制定的规则承担责任。”[8]有一些规则是孩子们所认同的成功对话的规则,包括:“一次只有一个讲话者。我们都仔细倾听其他人讲话。我们在讲话前先思考。我们说清楚自己的意思。我们考虑其他人所说的。为自己所说的陈述理由。我们可以不同意,但要说出‘为什么’。我们要尊重他人。”[8]等等。王清思教授也指出:“儿童哲学课,所有课堂秩序和人我互动的问题都能适当通过公开讨论的程序,让成员明白任何违反秩序或规则都会造成团体的不安全,因此需要修正,而非因为怕教师生气责罚才被动地服从。”[9]团体规则的制定可以在儿童哲学课上进行,在课堂上教师们可以通过提问以下问题,或根据以下步骤进行引导,由学生们制定出来的规则更能让他们印象深刻,并在日后的课堂中被遵守。教师可试着通过以下问题来引导孩子共同建立规则:[5]

表1

费舍尔建议教师们在与孩子们共同制定规则时需要注意以下几个方面:“规则至多七个,因为太多规则不便于阅读和记忆。教师应该将规则公布在大家都能看得到的地方。在随后的表述中,这些规则被称为‘我们的谈话规则’。还应该隔一段时间检查一遍这些规则,在征得大家普遍的同意后修改或发展这些规则。”[8]

为了给儿童哲学的课堂提供更为安全的智力环境,王清思教授还建议使用:“三不五多、思考小手势、P4C之歌、抓住狗尾巴、爱的三下、课前分享与一人一故事等方法培养孩子们之间的默契与尊重。”[9]

最后,儿童哲学的课堂通过尊重儿童、关怀儿童的态度,鼓励儿童将课堂视作探奇冒险的场所,从而打破了传统教室的空间限制,在问题的引导下实现了在有限空间内对儿童心灵的无限滋养与思维活动的无限延伸。李普曼批判传统的教育手段是呆板的,最重要的是“传递知识”的教育设想其实并不能解决价值和意义的问题,教师们可以将信息传递给学生,但发现意义的活动只能由学生自行展开的冒险探奇活动才能获得,“一个人不能把意义‘给予’另一个人。一个作者可以写一本书让他人阅读,但读者最终获得的意义来自这本书,而并不一定恰好就是作者的意图。”[3]在哲学教室中,我们鼓励儿童自主地透过刺激物发现问题并展开理解,在这个过程中现成的教案和教学设计不可以取代儿童自主的思维活动,课堂的稳定结构被打破,儿童发现意义的过程正如一次次的冒险和探索的旅程,在这过程中,孩子们通过自主的活动探寻自己的意义。“儿童从其所读、所见或其他方面的经历中推导出合乎逻辑的或符合语义的结论阅读,那些经历就越能让他们感到满意,感到有价值。”[3]原本教室的时空结构都被打破了,也可以这么说,流动的时空结构进入了孩子们的教室中。不仅在选择刺激物时,教师需要结合儿童的生活和兴趣,同时在探究的过程中,“鼓励儿童认真思考自己的生活环境是十分必要的……只有借助于批判的工具他们才能对大量的材料进行分析、比较、鉴别,继而作出判断。此外,这种方法还有助于把整个社会的构造与学生的学校生活联系起来。”[10]而这种思维活动被证实更有效地训练了学生知识迁移的能力,提高思维活动的社会性,并被认为是一种高级思维(higher-order thinking)。

在儿童哲学的教学活动中,最有价值的是儿童的探究活动,而非传递知识的活动,不论教室的空间是多么地有限,时间是多少分钟,在探究活动中,由于孩子们围绕着一个问题共同分享的是自己的经验与理解,这也就无限拓宽和延伸了教室的时空结构,打破了以往教学活动在传输既定知识的教学过程中所表现出的对知识的静态的理解。

三、对哲学教室的存在主义解读

我们通常将教室看作是一个空间结构,与以往我们熟悉的空间结构类似,这一人造的空间范围主要是为了满足人们居住、生产、生活而提供的。但哲学教室对传统教室的调整,则进一步体现了对教室的存在主义理解。在存在主义哲学中一改传统哲学“本质先于存在”的立场,这体现为在教育活动中将知识、规律、真理看作是无条件优先或重要于学习者的态度,表现为在传统的教室中教师并没有真正关心孩子提出的问题或鼓励孩子表达出的不同理解。存在主义则提出了“存在先于本质”的观点,现成的意义内容包括我们的科学、法律、社会制度等等内容,都是人类在漫长的发展历程中创造出来的,这体现为在教育活动中尊重学习者自己建构意义的活动,一旦忽视了学习过程中的创造性活动,则使得我们在教育活动中容易忽视“人”的存在。

通过海德格尔对亚里士多德哲学中关于真理问题的解读,我们可以了解到这种存在主义的立场是如何还原人的认识活动的。在亚里士多德的《尼各马可伦理学》中,他将获得真理的方式归结为五个方面:艺术、科学、聪明、智慧和理智。然而海德格尔却对这种表达方式做了修改,他认为此前对这五个希腊词语翻译过于名词化了,忽视了这些词语中所表现出来的动态的过程,他建议将这五个方面表达为:“料理着—制造着的操作、观察着—谈论着—证明着的规定、烦神的寻视(环视)、本真的—观看着的理解、纯粹的觉悟”[11]通过海德格尔的重新翻译,我们可以看到每一个获得真理的方式所应对应的智力活动。同时我们也应该明白,我们的确希望在教室中能够培养出具有艺术、科学、聪明、智慧、理智等才华的儿童,但却不能忽视儿童只有通过主动地开展智力活动才能够走上通往这些真理的道路,而以往任何现成的真理,都忽视了存在对周遭世界的寻视与观察、谈论和理解等具体的活动。存在主义呼唤的是此在站出来生存的状态,这需要此在自觉地打量着世界,发出诗化的声音,培育实践的智慧。

从建筑的目的上来看,教室的筑造是为了提供更好的学习环境,进一步满足人类栖居的需要。但在海德格尔看来,人们以往认为的筑造是去建造房屋,是在制造和生产事物,但筑造远不仅仅是如此,筑造不是以栖居为目的,筑造本身就已经是一种栖居,“这个词同时也意味着:爱护和保养。”[12]从这个意义上来说,人类的筑居实则是一种共享,它以爱护、尊重为前提,爱护我们的土地和作物,尊重自然的规律,它既是建立也是保养,海德格尔进一步地指出在哥特语中栖居(Wunian)意味着和平,这种和平包含着人类对生存与空间的思考,“筑造的本质是让栖居。筑造之本质的实行乃是通过结合位置的诸空间而把位置建立起来……让我们想一想两百多年前由农民的栖居所筑造起来的黑森林里的一座农家院落。在那里,使天、地、神、人纯一地进入物中的迫切能力把房屋安置起来了。它把院落安排在朝南避风的山坡上,在牧场之间靠近泉水的地方。”[12]

海德格尔对栖居所做的现象学分析可以帮助我们进一步思考教室这一空间在教学活动中所应该发挥的作用与价值。只有我们能够栖居,我们才能筑居,然而如果筑居掩盖了我们栖居的活动,使得建筑物中的人丧失了栖居的本真状态,那么这样的建筑空间就失去了存在的意义。我们在建造教室时考量了教室的方位、光照、声音等要素,以提供更好的学习条件,但我们却忽视了在教室中,学生们也需要培养起像那位在黑森林中搭建农家院落的农民一样,审慎地打量着想要栖居的场所,去寻找合适方位,搭建恰当的结构,去思考作为家的场所应该真正具备的含义和价值时所产生的思维活动。因此,哲学教室中的每一个看似微小的变化和调整,都是师生在寻找思的活动中所进行的努力和达成的共识。哲学教室中对座位的调整,对智力安全环境的维护以及冒险探奇活动的开展都在联结儿童与思维活动的道路上做出了积极的尝试。对于我们的教育活动来说,对教室的追问,不仅仅是去思考建筑物如何服务于人的问题,更重要的是,通过思考栖居的本质,还原教室中应有的属于人的活动而应该有的样貌,正如海德格尔所说:“倘栖居和筑居已经变得值得追问并且因而已经保持为某种值得思的东西,则我们的收获便足矣。”[12]