突扩底流消力池跌坎深度对池长的影响研究

阮合春,邱 勇,罗国立,汤之飞,杨泽文

(云南农业大学水利学院,云南 昆明 650201)

随着水资源的进一步开发,可供泄水建筑物选择的出口地形、地质条件越来越难于满足枢纽布置的要求:一是工程地质条件不允许采用挑流消能,二是狭窄陡峻的地形条件难于满足底流消能对池长的要求。对此,通常能够采用的工程措施就是在泄水建筑物的出口段设置扩散段,再辅之于边墙突然扩大,形成突扩型底流消能。由于泄槽扩散段的存在,一定程度上降低了出口单宽流量,能够有效减轻下游消能压力,同时下游水深所形成的淹没,由于消力池边墙的突然扩大,受主流两侧反向回流和侧向旋滚作用,能够更好地消除泄水建筑物下泄水体所具有的能量。此时,增设跌坎,可以延长入射水流射程,增加水体间的掺混、摩擦、剪切,进一步改善消力池底板的力学指标,客观上降低对消力池池长的要求。

1 试验方案及模型布置

1.1 研究内容及方案

对于高速水流,泄槽扩散角太大,水流容易脱离边界,扩散角太小则达不到降低单宽流量的目的,工程上通常采用3°扩散角。建议消力池突扩比1.75(跌坎深度10cm)。依托水工模型试验,在扩散角为3°的扩散式泄槽、消力池边墙突扩宽度为35cm的基础上,通过改变消力池跌坎深度,对突扩式消力池水力特性进行研究,以探求其对消力池池长的影响。试验方案如下:方案一:跌坎深度T=5cm;方案二:跌坎深度T=10cm;方案三:跌坎深度T=15cm。

试验研究了不同方案下三组流量(Q=9L/s、Q=12L/s、Q=15L/s)消力池内水流的紊动情况,同时测试了消力池底板的临底流速、脉动压强标准差等水力特性。

1.2 模型布置

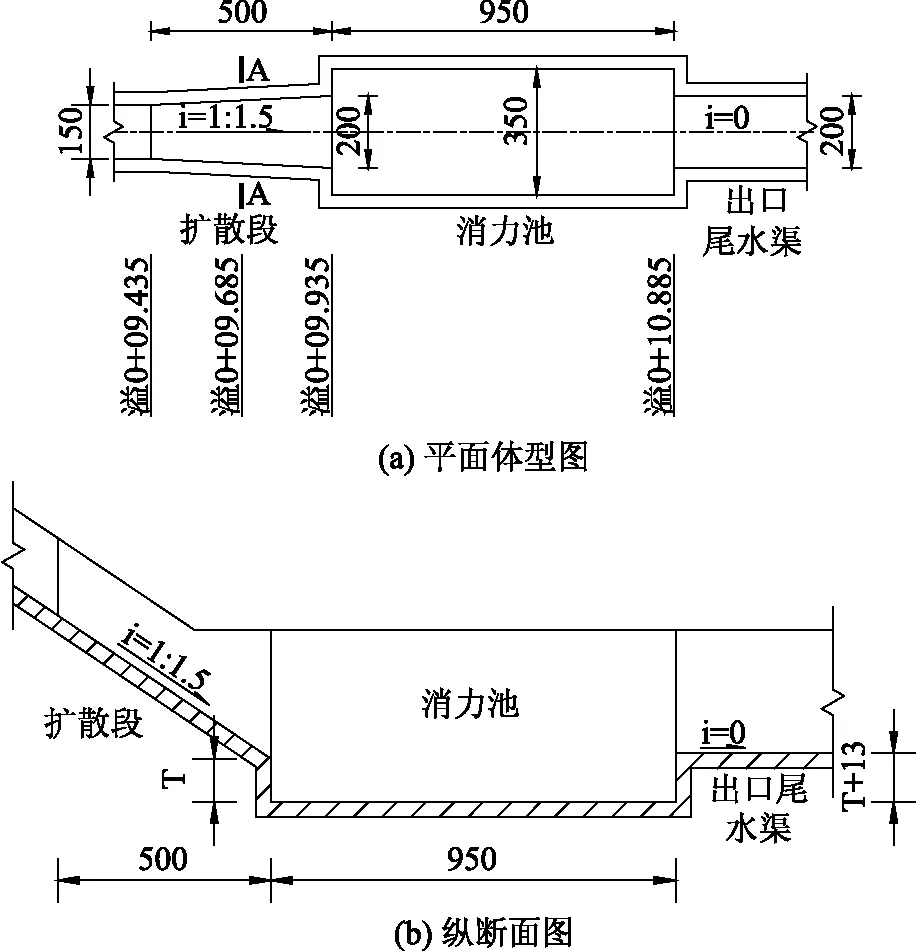

模型采用有机玻璃制作而成,控制段为WES实用堰,最大水头2.40m,消力池进口接扩散式泄槽,扩散角α=3°、底坡i=1∶1.5,泄槽宽由15cm扩散到20cm,平距0.50m;消力池突扩比(消力池宽度比泄槽末端宽度)为1.75,池长为95cm;出口尾水渠设置为平坡,宽度为20cm,如图1所示。

图1 消力池结构体型图(单位:mm)

2 试验成果分析

2.1 消力池水流结构分区

根据消力池水流流态,将消力池水流结构划分为:淹没射流、底部旋涡、冲击区、附壁射流、补偿流区、表面漩滚,如图2所示。

图2 消力池水流结构分区图

淹没射流:射流进入消力池后,在池内水体的顶托下形成扩散状淹没射流。

底部旋涡:在淹没射流的吸卷作用下,淹没射流下部形成底部旋涡。

冲击区:射流冲击到底板的区域。入射水流进入消力池,受底板约束,流线发生急剧偏转,水流转向,主流沿底板潜射前行;此外,在主流左、右两侧及底板上游方向可见强度稍弱的潜射水流。

附壁射流:潜射水流在消力池底板形成流速沿程减小的附壁射流。附壁射流和回淹水流不断掺混,在靠近边墙位置形成尺度沿程逐渐增大的上涌水突;同时,在尾水进口底部主流下方可观察到明显的椭圆状横轴漩滚。

补偿流区:向上游方向的附壁射流,从消力池进口两侧的角隅处涌出,卷入主流。

表面漩滚:回淹水流与两侧边墙附近不断向消力池轴线附近翻卷的水突共同作用,受淹没射流影响,形成向消力池进口方向涌动的表面漩滚。

结合消力池内水体紊动程度,将消力池内水流流区分为强紊动区和弱紊动区:强紊动区水体混掺、摩擦、剪切作用明显,射流动能衰减大;弱紊动区水体相对平稳,几呈透明状,可见含气型水珠向上出逸。

通过试验观察,将消力池内水流紊动显著减轻的表面旋滚下缘作为强紊动区和弱紊动区的分界,弱紊动区水体没有明显向上游方向回淹。

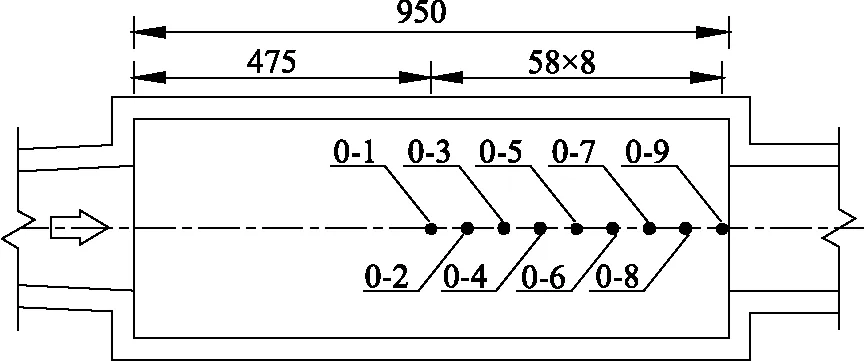

针对泄槽射流受淹没水体作用,消力池后段流速衰减明显的情况,在消力池近出口段底板沿轴线等间距(58mm)布设9个测点,上游至下游编号依次为:0- 1、0- 2、0- 3、0- 4、0- 5、0- 6、0- 7、0- 8、0- 9,其中0- 1测点位于消力池中部1/2池长位置,如图3所示。

图3 消力池底板测点布置示意图(单位:mm)

2.2 泄槽扩散段水流流态

在泄槽扩散段,受水流惯性作用,主流靠近轴线中部,在直边墙和斜边墙之间的扩散区域内水深小于轴线附近水深,致使横断面水深沿水流方向均呈中间高、两侧低的“凸”形:扩散段起始断面(溢0+09.435m)和扩散段末端断面(溢0+09.935m)处水深分布较为均匀,但在A-A断面(溢0+09.685m)处,左、中、右水深差值明显,扩散段横断面溢0+09.685m水深分布见表1。此外,扩散段水流横断面流速分布也呈中间高、两侧低。

“糖人国的糖龙?那你来我房间干吗?快说实话,不然我就把你吃掉!”唐小果盯着糖龙,用舌头舔着嘴唇威胁道。

表1 扩散段横断面(溢0+09.685m)水深分布

扩散段水流流态及沿程横断面水深分布表明:试验所采用的3°扩散角能够兼顾扩散式泄槽的水流流态和泄槽出口单宽流量的降低。

2.3 消力池水流紊动变化

相同跌坎深度情况下,随下泄流量增加,消力池内水体紊动程度加剧,跃后断面下移,弱紊动区的长度明显减小,表明消力池长度需要相应增加。

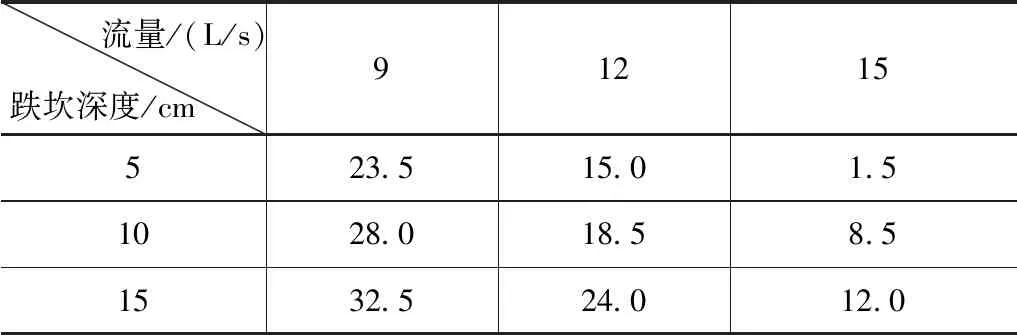

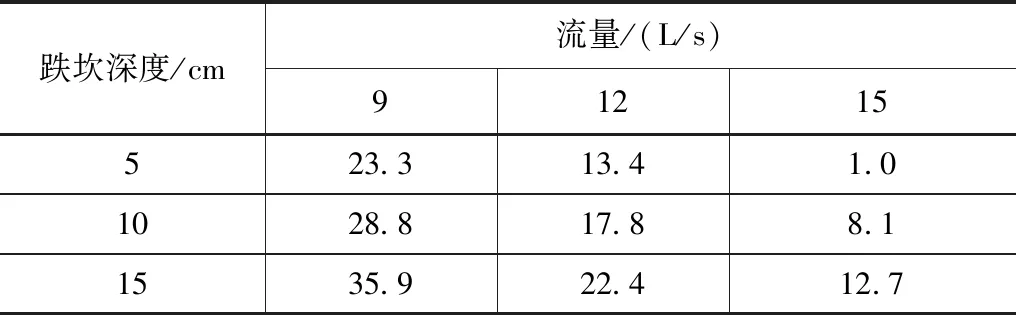

根据试验观察,Q=9L/s、12L/s、15L/s流量下消力池内弱紊动区域长度见表2。

表2 消力池弱紊动区长度 单位:cm

由表2可知,三组试验流量下,消力池内水流流态随跌坎深度均变化明显,跌坎深度增加时,附壁射流和回淹水流掺混形成的上涌水突和表面漩滚尺度弱化,一定程度上表现为底流水跃淹没程度增加,消力池内水体强紊动区不断向泄槽方向后缩,弱紊动区长度相应增大,消力池出口尾水流态改善明显。由此可以认为,入射水体动能主要消耗于强紊动区域,弱紊动区域的长度变化和池长关系明显。

相同下泄流量情况下,随跌坎深度的增加,消力池内水体混掺、剪切、摩擦作用强化,射流流速衰减明显,消力池内水流强紊动区长度减小,弱紊动区长度增大。跌坎深度为5cm时(Q=15L/s),消力池水体介于临界水跃向远驱式水跃过渡区间,射流在消力池内几呈急速流动,出池主流基本沿尾坎出射,消力池内弱紊动区长度最小,仅为1.5cm;跌坎深度增加至10cm时,由于底板高程降低,尽管淹没射流射程有所增加,但附壁射流流速降幅增大,消力池内能够形成稳定的淹没,弱紊动区长度增大到8.5cm;跌坎深度进一步增加至15cm时,受水深加大影响,入射水流在冲击区附近流速即出现降低,水体紊动进一步减弱,消力池内水体弱紊动区长度可达12.0cm。

2.4 消力池射流冲击力

水流冲击力是由于水流的质量及流速而产生的,其大小是消力池发生结构破坏的关键因素,对消力池的力学指标有很大影响。

通过试验测试得到各测点位置的流速,应用动量方程计算得到不同跌坎深度下消力池内各测点射流冲击力,见表3。

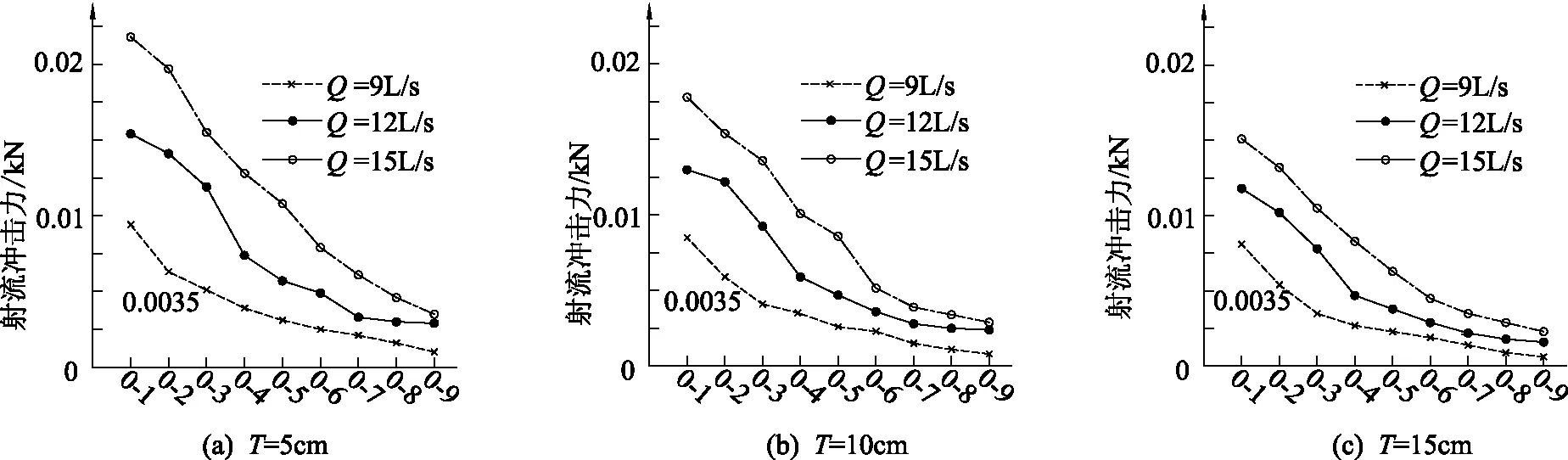

各测点射流冲击力分布如图4所示。

表3 消力池底板测点射流冲击力计算成果

注:射流冲击力的正方向为平行于底板指向下游。

图4 消力池射流冲击力分布

由图4可知,不同流量、不同跌坎深度情况下,射流冲击力沿程均呈“先陡后缓”的下降趋势。相同跌坎深度,随流量的增加,射流冲击力“陡降段”范围向出口方向前移的同时,沿程分布渐趋均匀化,消力池内水流紊动相应增强;相同下泄流量,随跌坎深度增加,同一测点射流冲击力均有不同程度的下降,近消力池出口处的数值更为接近,表明跌坎深度的增加,能够改善消力池内水流流态。

通过试验发现,Q=15L/s、跌坎深度5cm时,靠近消力池出口的测点0- 9位置近为强紊动区与弱紊动区的临界点。此时,根据计算得到的测点0- 9位置射流冲击力为0.0035kN(v=0.3m/s)。因此,将0.0035kN作为射流冲击力基准值研究其沿程衰减情况。

采用线性内插法可以得到:当流量Q分别为9L/s、12L/s、15L/s,跌坎深度5cm时,射流冲击力从消力池中部测点(0- 1)衰减至基准值0.0035kN的距离依次为24.2cm、34.1cm、46.5cm;跌坎深度增加到10cm时,射流冲击力从消力池中部测点衰减至基准值0.0035kN的距离依次为18.7、29.7、39.4cm;跌坎深度进一步增加到15cm时,射流冲击力从消力池中部测点衰减至基准值0.0035kN的距离依次为11.6cm、25.1cm、34.8cm。亦即,跌坎深度的增加,客观上减轻了射流冲击力对消力池底板的作用。

同时,可得到不同方案下强紊动区(附壁射流)与弱紊动区的临界位置及弱紊动区长度,弱紊动区长度见表4。

表4 消力池弱紊动区长度 单位:cm

比较表4和表2可以看出,通过动量方程计算射流冲击力得到的消力池弱紊动区域长度能够和试验观测现象吻合。

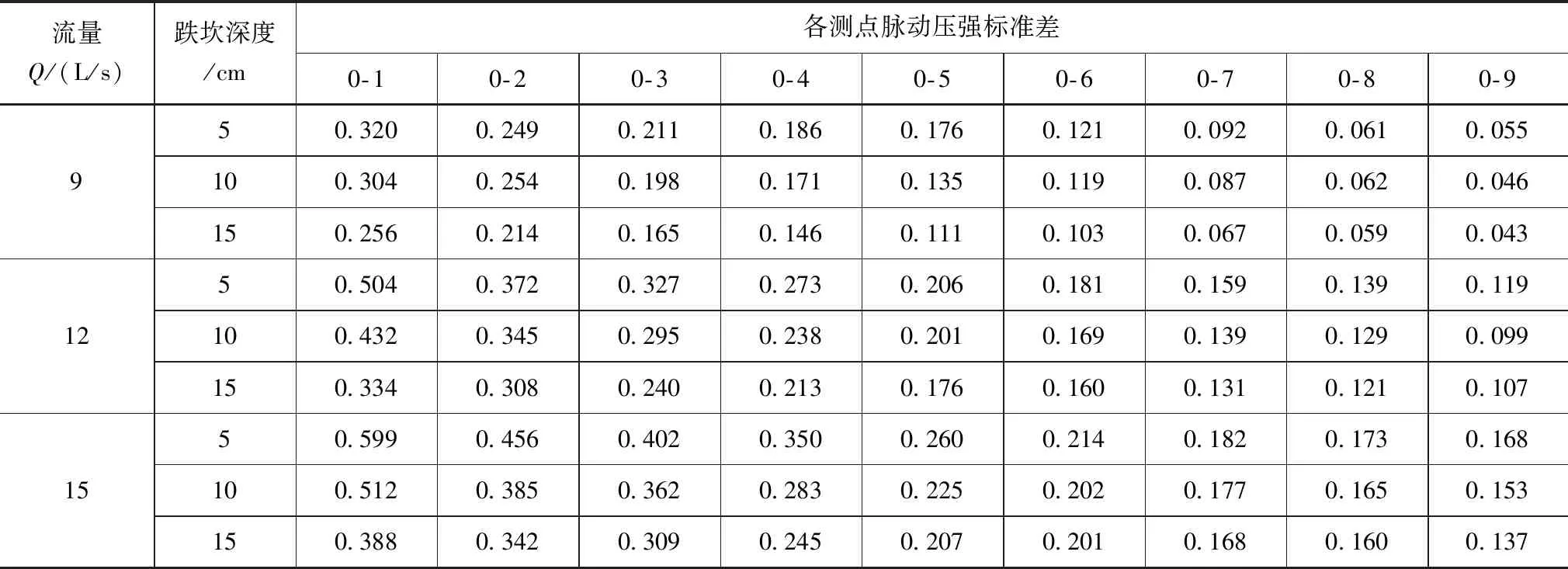

2.5 消力池底板脉动压强标准差

脉动压强具有瞬时离散性,能很好的反映水体的波动程度,脉动压强标准差变小,说明水流趋于平稳。对其进行分析,常采用统计分析中的标准差作为脉动压强的主要幅值特征。

根据试验测试,得到Q=9L/s、Q=12L/s、Q=15L/s三组流量下底板测点脉动压强标准差的分布情况,见表5。

同样,在Q=15L/s、跌坎深度5cm情况下,以测点0- 9的脉动压强标准差0.168作为基准值进行比较分析,由表2可以看出消力池底板测点的脉动压强标准差分布规律和临底射流冲击力的分布规律基本一致。

各测点脉动压强标准差分布特征如图5所示。

由图5可知,在相同下泄流量情况下,跌坎深度增加,底板脉动压强标准差降低明显,Q=15L/s时,跌坎深度由5cm增加至10cm时,测点0- 1的脉动压强标准差从0.599降低至0.512,降幅14.5%;跌坎深度进一步增加至15cm时,测点0- 1的脉动压强标准差继续降低至0.388,降幅24.2%,

表5 消力池底板脉动压强标准差

图5 消力池底板脉动压强标准差分布

且沿程分布渐趋均匀,表明消力池内消能之后的水体沿程逐渐趋于平稳。

采用线性内插法分析不同流量、不同跌坎深度下底板脉动压强标准差从消力池中部测点(0- 1)沿程衰减至基准值0.168的距离,对比弱紊动区长度的变化,与通过射流冲击力计算、水流紊动情况观测得到的数值基本吻合。

3 结论

通过水工模型试验,结合消力池内水流紊动情况、临底射流冲击力以及底板脉动压强标准差,研究一定边墙突扩宽度条件下,扩散式 泄槽消力池跌坎深度对池长的影响。结果表明,不同流量情况下,增加跌坎深度均可在一定程度上减小消力池长度,当Q=12L/s、跌坎深度为5cm时,弱紊动区长度约14cm;跌坎深度增加至10cm时,弱紊动区长度约18cm;跌坎深度继续增加至15cm时,弱紊动区长度约23cm。在地形条件受限的情况下,可以考虑通过增加跌坎深度来减小消力池长度,以满足枢纽布置要求。