求学之路

海坤

1923年,李可染小学毕业。20世纪20年代初期的徐州,一个经营饭馆的小商业门户,虽然尚能够基本保持家里人的日常生活,但是谈及送子女外出求学一类事情,也还是算得上奢侈的选择。

学艺之途难见平顺

16岁的男孩子还没有完全长大成人,停学在家继承家业尚显艰难,更不用说是有着一定绘画积累又想继续学习的李可染。出走徐州,李可染迈开了一生中成长为画坛大师的第一步。基于家境不算怎么富裕,李可染只身来到上海美术专门学校学习,选报的是培养小学师资的初级师范科,学习图画手工。

李可染曾回忆说:这是一所在中国开办最早、但是一个商业式的学校,入学不必经过严格考试,上课马马虎虎,没有严格的基本训练。我当时画点水彩。教国画的有潘天寿、诸闻韵(据说是吴昌硕的外甥),因为我从来不画花卉,他们对我没有多大的影响,不过我间接在他们那里了解一点吴昌硕笔法(可惜那时我没有见过吴昌硕)。毕业考试,我一高兴画了一幅王石谷派的细笔山水,在毕业成绩画展中展出时,同学们很奇怪,都说不是我画的。不知我13岁就作过王石谷派的门徒了。

款识:何事柴桑翁倚石 觅新句 松风飒然来 悠悠淡神虑 辛酉之秋九月可染写此并题石涛句于师牛堂。 钤印:李(朱文)可染(朱文)。

客观地讲,尚处于初期发展阶段的上海美术专门学校运营得还不算健康与完善。办学经费的相对拮据,专业设置的非细致化,师资力量的匮乏,都还不能满足好学者的欲望。交了学费不得满意效果,加上难以融入上海这样一座浮华奢靡的城市,李可染对于上海美术专门学校的好感不多。尤其是一位同学用钢琴演奏中国名曲《梅花三弄》却遭到留洋归国的音乐老师的嘲讽,说是对西洋乐器钢琴的侮辱,这件事深深刺激了李可染——成长于徐州大地且珍爱胡琴艺术的李可染,对于鄙薄本民族文化的行径是相当不能接受的,这种艺术态度的坚持渗透在他一生的文化实践中。两年后,他从上海美术专门学校毕业。即使校长刘海粟在他那件王石谷山水风格的毕业画作上题了字,得到师友的相当认可,李可染也依然感觉辜负了青春:

在我毕业时,成绩单上的分数虽然很高,但是以我后来的探讨,无论在文艺方向的认识上,及对社会的认识,都没有得到师友正确的指引,糊里糊涂混过了长长的时间,甚至连我童年时代对于艺术的喜爱都没有得到尽量的发挥。

1925年,李可染自上海回到徐州,在徐州第七师范附属小学当美术教师,同时在徐州私立艺专教习木炭画。

木炭画教师只有李可染一人。教师全是利用业余时间义务教学,没有薪金,每月只拿取三到五元的车马补助费,有的连这一点补助费也不要,这种事业心,实在令人钦佩。学校每周还有一个整天的野外写生课,每次野外写生由李可染带队辅导,学生都特别高兴。李可染教学认真,要求严格,亲手对学生逐个辅导。他教的学生,大都功力较深,自学能力强。李可染自己经常到徐州云龙山一带画风景写生,以一小口袋花生为干粮,早出晚归。寒暑假期间,李可染常与上海美术专门学校的同学萧龙士、袁文明等人聚在一起,或观赏书画收藏或临摹练习中国画,早晚不辍。三四年间,如此反复磨炼。李可染这一时期开始画水墨人物,主学金石派画家,大大提升了自己的山水画水平。

考入杭州国立艺术院

1927年,蔡元培《创办国立艺术大学之提案》重申“美育为近代教育之骨干”,“东西各国,莫不有国立美术专门学校、音乐院、国立剧场等之设立,以养成高深艺术人才,以谋美育之实施与普及,此各国政府提倡美育之大概情形也”。有鉴于“国立艺术学校,仅于民国七年在北京设立一校”,他认为“应在长江流域再设一所国立艺术大学”。杭州环境优美、人文荟萃,可以“引起学者清醇之兴趣,高尚之精神”。同年,林风眠辞去北平艺专校长南下,发表《致全国艺术界书》呼吁“全国艺术界的同志”,“现在是我们自己团结起来,一致向艺术运动的方面努力的时候了!”“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”。

杭州国立艺术院于1928年3月1日在杭州创立,是国内第一所国立艺术学院。时任南京国民政府中华民国大学院院长的蔡元培,深感国内艺术教育事业萎靡不振,“欲谋全国艺术之普及”,聘刚辞去北京国立艺术专门学校校长职务的28岁的林风眠为院长,并和杭州国立第三中山大学校长蒋梦麟洽商,借得西湖孤山下的罗苑作为校址,在设备相对不完善的情况下竭力兴学。蔡元培手书院名“国立杭州艺术院”,凿刻在罗苑的门额上。

1929年,22岁的李可染听说成立不久的国立杭州艺术院招生,便把想去求学深造的愿望禀告了母亲。母亲支持儿子,倾其所有,拿出20元的积蓄给儿子去报考其心仪的国立杭州艺术院。李可染报考的是主学油画的研究部。对于少年拜师学习国画山水、上海美专毕业创作还是山水中堂的李可染来说,这是多么大的挑战!更何况,即使在上海美术专门学校学习两年,毕业学历大概也就相当于初中,油画是李可染从来没有涉及过的领域。难上加难之下,“同等学历”的报名资格却能够如愿以偿,全赖他遇到了一位好朋友——同样报考研究生部的张眺。

到达杭州的第一天,李可染就认识了张眺,张眺长李可染7岁,曾在济南美术学校学习油画,相对熟悉油画的理论技巧,便带着李可染急急购买油画颜料,辅导李可染临时抱佛脚学些油画的入门知识。苦练月余,李可染略通油画门径。

考试时,要求考生画一幅约门板大小尺寸的油画人体。困难之前方显人之底色,徐州人的豪气与个人内心的自信让李可染凭借着少年时画惯戏曲人物的经验和大笔书写“畅怀”二字的胆气,放开手脚作出应答。结果,特别重视艺术个性素质的林风眠院长一眼看中了画风雄厚、气度不凡的李可染的试作,不拘学历破格录取了他。令人意外的是,教习李可染一月有余的张眺却落了榜。酷爱油画的張眺,没有放弃自己的意愿,几番犹疑沉思,还是找到林风眠院长详陈己志,院长器重如此青年人,一并录取了张眺。这一期研究生部共取8人,导师是法国画家克罗多。

独具艺术才分的李可染,遇到不拘一格拔擢人才的林风眠,为中国现代绘画史留下了一段了不起的佳话。李可染后来说:“这是我一生比较重要的转折点。也可以说是我认识社会和什么叫革命的起点。这一时期对我一生都起着很大的作用。”

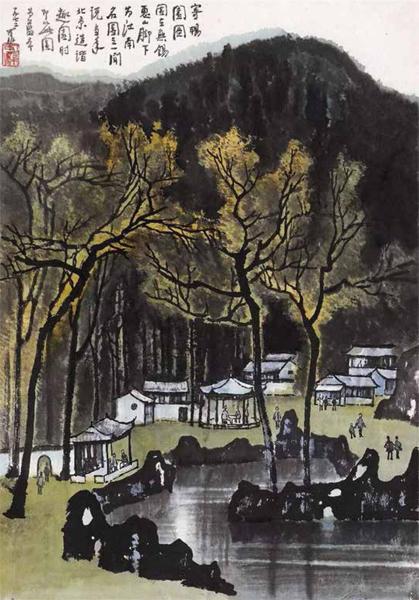

李可染的《寄畅园图》画面如摄影近镜头般扑人眉宇:远景中的惠山,平地而起,山脚下,株株林木挺立;山峦、林木环抱中,便是屋舍、亭台、湖石错落的园林中景;园林中的地面与湖石围出的湖面, 几成两个平行相套的“C”字型,而开口之处,正朝向右下角,将视线延伸至画外……鲜活真切的现场感,显然来自写生,但又更强化画家的意境创造,将写生得来的丰富素材,内化为心灵的感受,并以传统山水的笔墨形式,传递出来。

非常珍惜被破格录取的宝贵机会,李可染付出超乎寻常的努力。法籍教授克罗多是由北平大学院合同聘请的,对学生要求很是严格。他是在研究班和绘画系高班担任油画和素描教学的,基本功扎实,对石膏像了如指掌,教学生们用垂球器、比例尺为准绳描划轮廓,用精确的单线为你改画,教法与众不同。他自己的油画则是以深沉的色彩、有力的笔触深为同学所敬佩。

没有什么油画基本功的李可染素描底子也比较差,多次作业都羞于示人,总觉得在老师面前抬不起头。暗下决心,奋勇争先,李可染留下了广为传颂的“一字座右铭”:入国立艺术院不久,用画笔在画架上写了一个“王”字。“王”“亡”之谐音,意在“一人亡命,千夫难当”。22岁的李可染自觉年龄不容迟疑,家境也不容浪费时光,以一种亡命的精神勤学素描苦练油画。功夫不负有心人,学期末素描考试成绩总评列全院第一。

油画学习方面,李可染并没有显露出强烈的愿望。学习期间,即使接触欧洲文艺复兴到现代派的艺术并受其影响,但仍然没有改变李可染的主导性绘画观念,那就是以民族绘画传统为基础、吸收其他民族艺术营养从而创造出反映时代精神的艺术作品。艺术院的艺术风气主要受后期印象派的影响,李可染说他和张眺尤其欣赏高更的色彩:“当时杭州校风基本上是后期印象派,我们对此曾议论过,印象派光色和情调有可取处,但若反映新社会是不足的(当时的设想),因而想到文艺复兴期米开朗琪罗、达·芬奇、波蒂切利,取其严肃,富表现力;波画色彩单纯,线条明晰,近中国画;其外,米勒反映农民生活,作风朴厚。杜米埃对黑暗社会的讽刺。伦勃朗表现力强,用笔豪放。”导师克罗多不习惯李可染作画时多使用土红、土黄、印度红、青莲、紫、黑等色,因为这些色彩不是很鲜艳,皆不符合西方画家接受使用的规律。尤其是对于黑色,克罗多最初是拒绝的,一段时间之后,找到李可染说:“你是东方人,东方绘画的基调不就是黑的么。那么,怎能不让你用黑色呢。所以,从今以后,你照样用好了。”民族传统的坚持,在民主和谐的艺术氛围里得以发扬并成长,这也为我们理解后来李可染国畫中的“黑”提供了最早的规律基础。

李可染更喜欢画风景。从徐州到西湖,看到帆船都激动不已的他,跑遍了杭州每一座山每一条路,“杭州的哪个山什么样,哪里有一棵什么样的树我都知道”。“我追想它的根源是这样:我的家乡徐州自古是个兵家必争之地。我出生以后仍是军阀征战的重点,一些名胜古迹,连山上的树都被破坏尽了。黄河早已改了道,河流很少,土地干枯,在我离开家之前,我没有看见过帆船,及至到了西湖,才深深感到祖国的美丽。因而风景便成为我描写的对象。”杭州山河之美,几乎尽入笔底。应该说,西湖给李可染埋下了献身山水画的种子。

学习绘画技艺的同时,作为研究生部的学生,李可染求进心强,一大早带着烧饼进入图书馆,一去就是一整天,夜以继日。好学苦读的李可染感动了学校图书管理员,破例在午休时间让他反锁在阅览室读书。李可染大量阅读艺术理论与艺术史相关著作,认真地把中国美术大事及大画家做成发展年表,贴在宿舍四壁,以便温习记忆。久而久之,整个中国美术史大略烂熟在心,这为日后个人化创新奠定了坚实的知识基础。

当然,李可染不是一味陷在专业知识学习的单调的人,对于一个20岁出头的年轻人来讲,姑且不论宏阔的社会运动和政治声音必然冲击到李可染的思想,就是在学校见到院长林风眠的许多大幅油画作品,已经深深震撼了李可染。“我对林先生是非常崇拜的”,“在30年代,艺术派别虽然很多,但主要有‘为人生而艺术和‘为艺术而艺术两大派别。对林先生,那时候我们认为是‘为人生而艺术的”。1989年1月,李可染参加林风眠艺术研讨会回忆60年前的恩师时,还举林风眠《白头巾》、《摸索》、《人道》、《生死》等作品为例说,“林先生画的这些画,我感觉他是很崇拜托尔斯泰的人道主义。后来可能这些画被国民党看见了,传说引起了蒋介石的反感而受到攻击”。由专业到思想,李可染日渐表现出一位爱国青年的热血情怀,这种进步意识到了“一八艺社”时期就更加明显了。