当京锣、板鼓没了

玉宝

歌剧《山海经·奔月》2018年首演之后的一次酒会上,<歌剧》杂志主编游今天家里不一样之和编辑陈恰倩与我聊起了我刚刚发表在该刊物上的文章——《我的歌剧唱词观——兼谈音乐文学表述的独特性))o这个自从“奔了月”后“蓄水量”最大的话题一开闸,各类观点、见解激起的波涛之汹涌就基本得等大禹来治水,甚至女娲来补天了——月亮,妥妥地又惹祸了……就是在这个一群热爱歌剧的歌剧人围绕着歌剧及歌剧创作公说婆怼、婆说公戗的京城簋街花家恰园的午后,我也顺便“兼谈”了我的音乐创作观,结果就当场“被”欠下了这个有话说不得,说得剁尾巴的姊妹篇-《我的音乐创作观》。

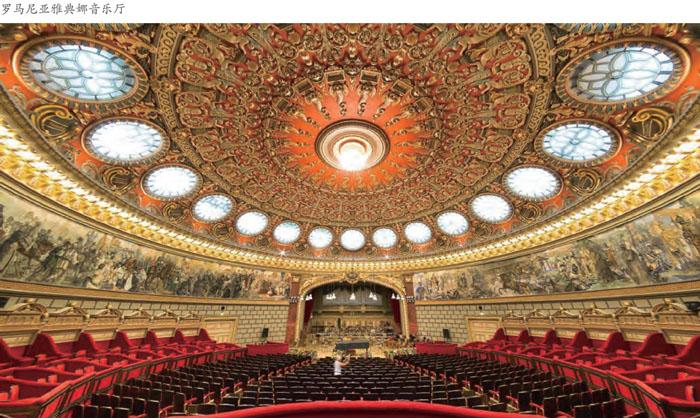

虽说激情之下“欠”下了,但还真没想过要还。直到今年4月赴欧洲排练并录制我和周海宏的歌剧《山海经·奔月》:直到被告知罗马尼亚布加勒斯特交响乐团没有中国京锣及板鼓:直到这部没有了京锣与板鼓的歌剧音乐在我的面前响起;直到那悬在我意识形态之上的堰塞湖轰然决堤……我的冥顽才开始化,“民粹墙”开始坍塌,三观渐次沦陷,“本我起兵谏,举头向天”——我知道,该是还这笔文债的时候了,哪怕“那條夹了数年的尾巴被剁掉”。

塑神像的泥瓦匠不拜神。对音乐创作没有敬畏之心,的确曾是我这个在歌舞团与音乐学院之间“跑圈儿”逾30年的音乐“泥瓦匠”的精神危机之滥觞。而我之所以当年目中无“神”,想来多半是源于1980年代中至1990年代末这一区间的歌舞团创作生涯。由于政府号召艺术团体“向市场求效益,向社会谋发展”的原因,导致拜金如我这般的创作者写什么、为谁写,甚至怎么写都是写作之前由眼观六路耳听八方的领导们几番推背敲定的。因为在那时、那里,面对那般人,音乐作品就是商品、礼品,甚或是军需品(慰问部队)。由于艺术“为人民服务”与“为人民币服务”同时进行,所以剧目更新极其频繁,这也在客观上导致了我那时段的音乐创作模式,很像古典派作曲大师在钢琴上灵光乍现、一挥而就的即兴曲。只是大师们是在钢琴上由着性子弹奏,我则是在谱纸上撒欢儿地写出来后交由乐队演奏而已。那种像电影里、传记中所描画的作曲家或叼着烟斗在房间踱步,或呷一口老酒做沉思状的时间是没有的。倒是这种晚饭后写作,次日早饭后就排练前日晚饭与早饭间写好的作品的创作生活,使得我和我的战友们个顶个都是勋伯格“没有灵感也作曲”的践行者。什么感性认识与理性认识,什么自律论与他律论,什么实践与理论等形而上的高深概念,都抵不住在限时、限地、限量的情形下,做“形而下”的“写”更具有“音乐作为拖累精神的原物质”所具有的现实意义。

由是观之,此种吉卜赛卖艺式的运营体制于音乐创作者而言,似乎表面上只有理性的他律论实践,而没有或很少有感性的自律论实践。但以我亲历者的切身体会来看,似乎没有理性参与下的感性,更没有感性推动下的理性。对于在黑暗中寻找光明的创作人来说,这些两两登对的名词实在是界限模糊的互生性物质。

源于此,在我的音乐创作观中,内容比形式重要;整体比局部重要;有趣比有理重要;共性比个性重要:人性比民族性重要:国际性比国家性重要。至此,华裔奥地利籍指挥家王进就该明白,缘何我拒绝从国内带京锣和板鼓了。因为我相信南橘北枳,所以坚信“乐非常道”,盛衰皆在于水土。更何况那几声脱离管弦乐队整体质感的京锣和数串民族戏曲风的板鼓跺击,尽管有些个性,但由于无理,也无趣,反倒使得这一个性因在异族风情中蜕变为跨文化的“鬼脸”,而失去了本意中的严肃性。而今京锣和板鼓虽然没了,但音乐给人的想象空间大了,可贵的语意不确定性来了。我所期待的因时而变、因势而变的创作观也真的变了。正所谓塞翁失马焉知非福,随同那京锣和板鼓没了而没了的,或许还有阻隔于我的思想深处的藩篱也未可知啊。

龙之传人外形的独特性与华夏文明的独特性,使得国人在很多方面都自觉地建立起了独特性的自我意识。但不知为何,偏偏在国乐改良中放弃或没有清醒地意识到自身音乐传统的独特性,这才有了今天中国民族管弦乐队被诟病为西洋管弦乐队的“正品山寨版”——一群高低不同的胡琴替代西洋管弦乐队里的一群高低不同的小、中提琴:一排粗细不等的竹制吹管替代西洋管弦乐队里的一排粗细不等的木管:一伙长短不一的唢呐替代西洋管弦乐队里的一伙长短不一的小、长、圆号:一架梨形带码小箜篌替代一架三角形无码大竖琴:一系大提琴和三两低音提琴没得替代,就索性直接洋里洋气地混搭其间:另外再加上一堆高低声色不一的弹拨乐及锣鼓镲后,就成了中国民族管弦乐团了。

这种简单粗暴的“山寨”,完全扭曲甚而忽略了中国民族乐器在漫长的律制沿革和文化因袭中所形成的物理属性及心理属性,忤逆了中国民族乐器“长于独奏、重奏,短于合奏:善于野老清淡、怡然自得、燕舞莺啼,拙于礼拜颂圣、炫大用宏”的人文价值体系和社会教化功能。退一步说,如果就此“山寨”来的乐队形式,而在演奏的内容及成曲的方式上走类似现代印度和俄罗斯国乐的新路,再或延续唐代大曲等中华传统音乐文化的老路,倒也都不失为一种文化自信,进而找到产生自信文化的有效途径。但让这些音律不融、腔法不一、板眼有序的民族乐器演奏像《拉德斯基进行曲》这样的,在西方平均律制下产生的三度集成作品,就真的可能走向文化自绝了。

诡异的是,如此不合时宜、悖入悖出的国乐,怎么就缘木求鱼地“辉煌”了这么多年呢?更诡异的是,扶持发展历久,弥新的却只是民族乐器的外形和民族管弦乐队的阵势——一系洋里洋气的大提琴和低音提琴,被一系乡里乡气的大阮状拉弦乐器所替代:野小子般的唢呐更像小鲜肉般的双簧管了:泛音化的三度叠置和弦混搭成五度相生的非三度集合了……而音乐功能属性中最为重要的非和谐听觉状态没变——独奏或一比一的室内乐化的部分依旧很美,一拥而上的合奏仍还不是很美。这一路蹉跎地重表轻里,着实有些令人匪夷所思。因为显而易见的是,如果一个异域特色不能令乐迷产生美感,甚或反之引起他的生理及心理不适,那怎么可以成为一种能够输出且被拥戴的“中国方案”呢?我们的民乐改良派,能否有雅量借鉴一下当代新城市主义“让老城有老样儿,让新城有新样儿”的规划理念,使其文化领域内的新与旧各得其所,各安天命呢?不必非得把民族乐器以“贴膏药”“打补丁”的方式强行粘缝在具有普世价值的西洋管弦乐队的肌体上,更加没必要把民乐当成“花瓶”或“钉子户”摆放、安插在满是洋腔洋调的舞台上出洋相。让庙堂的归于庙堂,山野的归于山野,不是更符合“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的文明精神与人文理念吗7

假使按这个标准来衡量我的歌剧《山海经·奔月》中的那声极具国色的京锣与板鼓,倒是“各美其美”了,但真的没有“美人之美”,也没有“美美与共”。至多算是给人家原本婉丽的脸庞画了一个时尚但不妥帖的“刀疤妆”。这种“人来疯”式的插嘴、鼓噪,在此刻看来是既无内在情感需求,亦无理性逻辑的必然联系。如此这般绝非中国性、民族性,更非国际性,至多算是政治正确的思维惯性。这种错愕感极像在恍如隔世的民俗村里蓦然撞见麦当劳的红黄匾额:在一个现代而时尚的都市里愕然触目红底白字的大标语……这万万不是万山丛中一点红的美,这是“公主眼角的眼屎”和“王子嘴角边挂着的饭粒”,这是“牙花子上的绿菜叶”,这是美的敌人。

诚然,民族乐器以独奏或室内乐组的形式,与西洋管弦乐队在协奏曲体裁方面的结合,是多有成功的,而个别民族管弦乐及室内乐作品因创作者,也找到了适合民族乐器多声部组合的集合原理而不乏美的杰作。但即便如此,由于世界范围内的演绎形式因种种你想得到的因素,已然趋同于西方管弦乐队的建制,这就使得在固有的西方管弦乐队之外运用民族乐器成了一件挺麻烦的“行政事务”——即使单从传播学的角度来说,也是费力不讨好的国际事务。

因此,我们不必在形式上太处心积虑地玩花招儿,而应该倾心、倾情、倾力于内容的打造,因为音乐说到底是可以眯缝着眼睛听的——你的形式不但不能大于内容,可能在某种程度上说都不能成为内容,它至多是因内容而成型的海市蜃楼。所以,只有顺其国乐的自然,才能从中超导出民族精神的图腾。只有民族精神的图腾,才是国乐人理应坚守的民族艺术之根,传统文化之魂,世界文明之瑰宝。

离开欧洲回国的那天,“洋嫦娥”和她的“洋后羿”,以及我的一个在威尼斯传授日本能剧的朋友来酒店为我送行。那是一个让人感怀的好莱坞式的告别场景,我这个说着一口标准的中国腔英语的北京人与三个——一个说着一口地道的德国腔英语的维也纳入;一个说着一口纯正的罗马尼亚腔英语的布加勒斯特人:一个说着一口完美的日本腔英语的东京人——同样说着蹩脚英文的异乡客,在紧邻多瑙河的维也纳希尔顿酒店里竟云山雾罩地神聊了一个中午。我们吭哧瘪肚地用“言不由衷”的英语聊生活趣事,聊艺术观念,聊未来合作,竟一时忘了告别,以至于醒过神儿来的我们像越狱犯一样狼狈地“窜逃”在去往维也纳机场的高速公路上。

十个小时后,我走出母语广播的机场,坐上说着母语的机场大巴,望着车窗外的母语广告牌掠过,但我的语言神经却仍难以抑制地逐字逐句翻译着入耳过目的每一句母语。我知道,我的魂儿还没回来,我还在用英文思考,就像电影《摩登时代》里的那个满大街拧螺丝的魔怔工人卓别林。这一切迹象似乎都显现出“朝辞白帝”与“朝回白帝”时的“两岸猿声”于我是真的“啼”得不一样了。而这不一样在我想来,是足斤足两地来自我对相同文化的视角的改变与不同文明交汇共融的反思。这让我不免想起我遗失在布加勒斯特交响乐团排练厅的那几声京锣和几处板鼓。

说真的,那京锣和板鼓,甚至所有的中国民族乐器之声于我这个生于斯、长于斯,也注定死于斯的“中国北方土著”来说一定是美的。但对于此“斯”之外的彼“斯”之土著如欧洲听众来说,这种美就会因东西方音乐色彩的原生性差异所造成的错愕感,以及此“斯”之美与彼“斯”之文化的隔阂而变得不美。就像国人精美的中文表述,对于那些无从领略中文其美的异语者来说是不美的一样,因为美本身也是一种风俗。尽管风俗也是可以创造的,但创造的前提必须是基于文化的认同与心灵的共鸣。试想,如果这个世界都是“各美其美”,而不能“美美与共”的话,那“美人之美,天下大同”就只能是欺人自欺的妄语:如果这个世界上的每一个种族都是自说自话的方言俚语,而没有共同话语系作为彼此的交流媒介,那人类文明共享就注定是一句骗人的鬼话。

或许正是出于这种“美美与共、天下大同”的美好愿景,一战后的国际联盟才推动了法语作为世界第一通用语,而二战后的联合国又适时地推动了英语替代法语而成为世界语。因为普世大美的客观标识,只能是人类心理与生理的自觉接受并主动传播弘扬。唯有看清了这一点,我们才有可能理性地利用这些普世的形式工具讲好中国的故事,而不是在内容上一味地纠缠在形式上凸显我们的民族音乐文化遗产。

如同我们在哈恰图良的音乐中,能够强烈地感受到西洋管弦乐队所发出的巴扬或手风琴的声场,但他没有直接用这件俄罗斯传统乐器。同样,在巴托克的交响音乐中,你也不难听出东欧民族乐器扬琴的音响,但仍旧没有扬琴本体出现在西洋管弦乐队中。还有其形西方、其乐东方的武满彻,他的某些印象派曲风的西洋管弦乐队作品听上去不就像一架日本民族乐器十三弦古筝在那里诗意地拨动吗?更为具象地利用他律形式衍生自律内容的还有闪现在雅纳切克歌剧“小狐狸>中的捷克山歌:陈怡钢琴作品《多耶》中的侗族民间音调:贾达群为低男中音与弦乐四重奏《终南山怀远》中的西北方言“終南山”语调(核心音高:A-C-bA)和汉语普通话“终南山”语调(核心音高:E-C-bB-D),以及雾化在尹伊桑交响音乐中的朝鲜民歌《道拉基》《阿里郎》……

罗列于此的这一切是否可以说明,共同的认知形式也许才是我们负隅从艺者登上国际艺术客轮的新船票?是否可以证明,没有共同的形式,就没有共时性的内容?而没有共时性的内容就没有艺术的国际化传播和世界性的影响呢?如此说来,中国故事,艺术质量和音乐品格理应比国家性、民族性、思想性更容易令情操无恙的人类产生心灵共鸣与文化认同。诚如音乐学家杨燕迪先生所言:“无论采用什么命名和归属,具体歌剧作品的意旨、成色和质量才是最要紧的。中国歌剧应该以中国的风范讲述中国的故事,并以真正的艺术质量和独特的音乐品格打动世界。”①

任凭你口吐莲花吹破了天,音乐最终还是得好听、有趣、感人。仅从艺术品的社会属性和商品属性来说,它不吝东与西、新与旧,甚至真与假,唯吝消费者喜欢与不喜欢所带动的存销比。毋庸赘言,不直接创造物质的艺术于人类的唯一存在价值是作用于人性的善、精神的真、心灵的美。它的普世价值与政治、经济、种族、文化都没有本然的对应关系,只与人性的底色——爱——有关系。既如此,那就让爱负载着音符飞翔吧?!因为除了爱,我们好像不欠这世界的。

——《逐梦——为二胡与管弦乐队而作》