城市历史文化演变及其空间活化路径研究*

——以国家历史名城瑞金为例

王 潇 徐建刚 李久林 张 翔

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。空间作为文化的一种重要样式同样具备重要的研究意义。“文化空间”是联合国教科文组织在保护非物质文化遗产时使用的一个专有名词,用来指人类口头和非物质遗产代表作的形态和样式。本研究所指的“历史文化空间”并非简单的非物化的民俗活动和民俗文化,而是物质和非物质两方面赖以存续的复杂有机整体。历史文化是城市历史的累积与文化的载体,是城市活的标本与记忆[1]。历史文化空间积淀了博大精深的城市文化,是城市空间特色和文化精神的重要支撑。近年来,随着城市化进程的不断加快,我国历史文化遗产赖以生存的环境正遭受冲击,大量历史文化空间正面临着衰败和消失[2-4],城市历史文化空间的保护与建构问题引起许多学者的关注。相关研究从点、线、面三种层面对历史文化资源进行梳理,通过建构历史文化空间体系所需的元素,使历史文化资源重现焕发活力[5-7]。为更加系统全面的研究城市历史文化空间,部分学者将研究视角聚焦于构建历史文化空间网络框架。严巍等[8]对历史文化空间网络在时间、空间形成的梯度变化进行研究,探讨了构建老城合理时空信息梯度网络的方法。何婧等[9]融汇多种相关基础数据、耦合多方参与主体,提出协同式的历史文化空间智慧治理框架。此外,历史文化空间重塑与活化为保护城市的历史文化提供切实可行的途径[10-13]。林维斌[11]通过将无形的城市文化落实于有形的城市空间,实现历史文化和生活空间的交织,进而活化文化空间提升历史文化的意涵。李小龙等[12]以城市的历史文化空间构架为主线,从要素、秩序、结构、成因等角度对其历史文化空间构架进行发掘与阐释。乔颖名[13]通过梳理公共空间及建筑营造的发展脉络,总结分析演化过程,为历史文化名镇保护工作提供重要思路和评价方式。

基于此,历史文化空间作为城市文化的主要载体,是城市文化复兴与创新的着手点,活化历史文化空间对于城市文化的传承以及城市特色的展示具有极其重要的意义。本研究选取国家历史文化名城瑞金作为案例地,结合瑞金历史文化资源,探究历史文化空间演变过程与特征,继而建构其文化空间的活化利用路径,旨在为空间品质提升、文化传承和规划建设研究提供依据。

1 瑞金历史沿革与文化演进

1.1 历史沿革

瑞金市位于江西省东南边陲,地处赣、闽、粤的结合部,素为赣闽粤三省通衢之地。据县志所载,瑞金自南唐保大年间建县,因“掘地得金,金为瑞”命名;宋代起就有了初具规模的城池,位于今象湖镇东中心地段;历宋、元、明、清、民国至今,城址均未变更,城池格局稳定。瑞金古城依托绵江和城墙形成了极具特点的风貌格局,可以概括为“城邑内外,一江两岸”(图1)。由于古代水运的发展,处于闽赣交界、汀赣两州府商贸往来交接点的瑞金也不断地跨过绵江扩张,南岸关厢地区也随之发展成商贸区、居住区,“一江两岸”的传统格局并延续至今(图2)。

1.2 文化演进

历史上,因瑞金地处赣南东部山区,交通闭塞,属八闽百越蛮荒之地,文化的孕育形成起步晚,相对中原地区较为滞后。自从东汉建安七年(202年)起,象湖镇的建置标志着瑞金出现有一定规模的人类聚落。因此,瑞金迈进入城乡文明发展的新阶段。瑞金的地方文化随着“象湖”二字所表达的地理环境象征意义开始了新生。本文以城垣变迁来划分为三个阶段阐述瑞金文化演进。

城垣形成前的地域文化孕育阶段(西汉初年—北宋初年)。从西汉时期(大约公元前200年)瑞金县城象湖镇开始有人聚居,形成乡村聚落;五代南唐保大十一年(953年)以象湖镇为中心的二千多平方公里区域、由低山丘陵围合的盆地已形成数万人的乡村聚落,因此由瑞金监升格为瑞金县。瑞金县制建立7年后,至北宋建隆元年(960年)北宋建立,大约此时县城开始修建。上述先民活动奠定瑞金文化基础。

古城主政的传统多元文化发展时期(北宋初年—民国初年)。两宋以降,尤其是明清时期,瑞金方始进入大开发、大发展阶段。瑞金各姓族谱则更详尽地告诉我们,客家先民的来源有中原流入和闽粤迁来两条线索。

“红色古都”崛起的苏区文化形成与传播时期。即从早期苏维埃思想的传播,到地方红色政权(省苏、县苏),最终在共产党的领导下成立了第一个国家苏维埃政权。通过唤起民众的土地革命和保家卫国的武装斗争捍卫和发扬了红色文化,这一文化随着1949年中华人民共和国的成立,与社会主义先进文化一起,得以共同推进、传承和创新。

2 瑞金历史文化空间现状研究

空间作为文化的载体,是体现城市特色和灵魂的场所。几乎每一座中国城市都有着悠久的历史,积淀了博大精深的城市文化,形成了各具特色的历史文化空间[12]。激活和传承城市历史文化空间,是延续和发扬城市历史文化的重要途径。本研究基于对瑞金历史沿革和文化演进的研究,从数量和质量两方面总结瑞金历史文化资源特征,并从文物分级和时间分布两方面分析瑞金历史文化空间现状分布特征,进而总结历史文化资源价值及其空间存在的问题,为历史文化空间的活化奠定基础。

2.1 历史文化资源特征

瑞金历史文化资源呈现形式多样、内涵丰富、年代完整的特征。瑞金物质文化资源主要为古建筑、传统民居和近现代重要史迹及代表性建筑、自然山水景观,承载着瑞金的古城历史文化、客家传统文化、革命历史文化和自然山水文化。瑞金非物质文化遗产包括民俗活动、表演艺术、传统知识和技能以及各种传统文化等。

2.1.1 数量特征

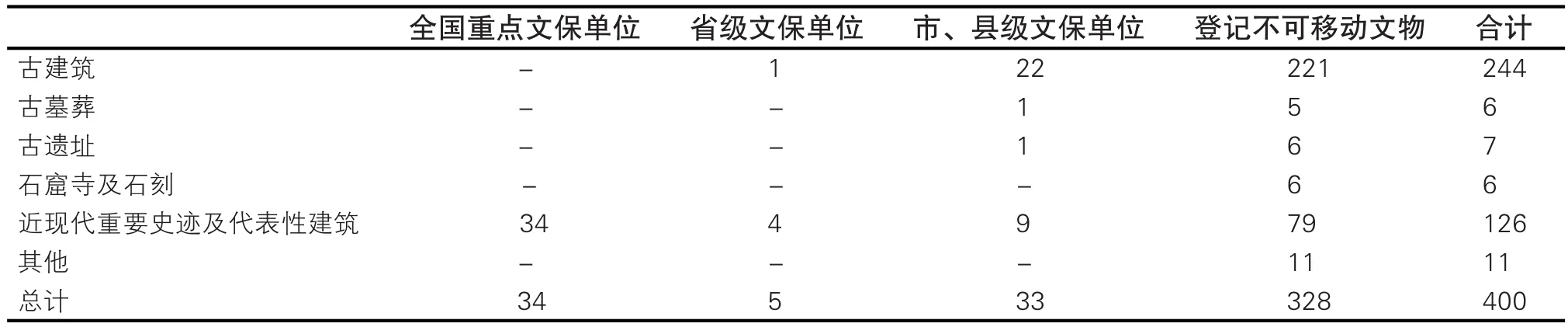

据《瑞金市第三次历史文物普查名录》,瑞金共收录400个文保点(表1),共有各级文物保护单位72个,其中全国重点文物保护单位34个点,省级文物保护单位5个点,市、县级文物保护单位33个点,其中全国重点文物保护单位均分在沙洲坝历史文化街区和叶坪历史地段中,保存状况良好。从中心城区往四周乡镇,保护等级逐渐降低;历史建筑仍有大量未定级,大多数为民国以前的建筑且广泛分布在乡镇地区,具有巨大的保护意义和开发潜力。

2.1.2 质量特征

瑞金作为国家历史文化名城,其文化资源存在不同类型资源间数量规模、保护力度、保存状况差异大等问题。在历史城区范围内,廖屋坪、粜米巷两大历史街区保留有完整的建筑肌理和富有时代印记的历史风貌,打造升级的可能性大;城区中虽然存在大量的老房子,大多却是破败而无序,观感上极为混杂。沙洲坝历史文化街区中建筑大多是按原貌恢复的建筑,部分是异地整体搬迁至此的建筑,建筑的原始环境没有得到较好的保存,且旧址群周边建设了大量与历史建筑风貌不协调的新建建筑,尤其是沿街道两边的商住建筑。这些新建建筑破坏了旧址群周边应有的环境协调区,严重地影响了旧址群的整体历史风貌。叶坪历史地段中全国重点文物保护单位和部分革命遗迹保存完好。旧址群保留了中华苏维埃共和国临时中央政府时期设置的围墙等防护设施,保存良好,无破损、毁损情况。

2.2 空间分布特征

结合上文瑞金历史文化资源特征,对瑞金历史文化空间分布特征进一步分析。

从瑞金市域文物分级空间分布上看,文保单位及历史建筑呈现“大分散小聚集”的特点,空间上呈东北—西南方向分布,多集中分布在瑞金地域内的盆地中,易受破坏,但结合东北—西南走向的城市发展轴带、开展保护利用工作后容易转化为旅游资源,如图3所示。

从瑞金市域文物时间序列上看,瑞金的历史建筑从新石器时期到新中国不等,如图4所示。根据不同年代,文物在空间和类型分布上呈现不同特点。其中,清代历史建筑分布范围最广,在中心城区和乡镇地区均有分布,主要类型为古代文化类和客家文化类;民国历史建筑分布范围次之,主要集中于中心城区和叶坪、沙洲坝地区,主要类型为红色革命类。

表1 瑞金市文物保护单位与登记不可移动文物分级别统计表

非物质文化遗产孕育了各种物质文化而又依托于物质文化等空间载体,在城市空间上呈现出和物质文化遗产相近的空间分布格局。

2.3 价值与问题

瑞金作为国家历史文化名城,拥有长达千年的悠久古城历史,在近现代革命时期更是成为如今举世闻名的红色故都和共和国摇篮,具有深厚而丰富的文化特色和价值底蕴。厚重的客家地域文化、深远的传统治政文化、独特的聚落环境文化、领先的红色革命文化等四种文化形成了“四位一体”的名城特色体系。总而言之,瑞金历史文化资源形式多样、内涵丰富,对彰显古城风韵、时代风貌的城市特色具有十分重要的文化意义。

然而,丰富多样的历史文化所形成的历史文化空间仍然存在相应的问题。以红色文化闻名的瑞金,拥有大量的红色革命性建筑,但是缺少较为完整性和代表性的历史文化街区,承载革命纪念建筑的文化空间不够完备,如在老城区的改造过程中,多数古建筑被拆除,少量保存下来的古建筑也多被现代楼房所围合,原有历史文化街区的环境被分割,缺乏应有的完整性和代表性。同时,文物古迹破损严重使得周围环境同样遭到严重破坏,古城风貌格局被打破,如沙洲坝革命旧址附近有爆炸性危险的工厂,工厂的废气、噪音均对旧址的安全造成危害。此外,瑞金的生态环境不佳,部分自然资源遭受破坏。

作为城市空间的灵魂,瑞金历史文化的空间表现力不足,既有历史文化遗存空间未得到有效保护,又有许多优秀传统文化未得以在空间彰显,因此,激活优秀文化的当代价值,建构活化其空间利用形式势在必行。

3 瑞金历史文化空间活化路径

基于上述瑞金历史文化资源及空间特征、价值、问题等分析,本研究将从善政文化、生态文化、旅游文化和研修文化等四方面建构历史文化空间活化利用的路径(图5)。

3.1 以脱贫致富为核心的善治文化空间建构

善治就是使公共利益最大化的社会管理过程,善治的过程是一个还政于民的过程。共同富裕是社会主义的本质规定和根本原则,是中国共产党带领中国人民孜孜追求的目标。以“精准扶贫”为导向的脱贫致富就是求同共富的方法论。

治理现代化要求治理体系和治理能力的全面完善。通过汲取瑞金传统地域文化的优秀涵养,秉承历史名人在瑞金土地上留下的治理智慧,传承善治文化精髓。在善治文化空间建构上,物化历史人物的先进理念和经典事迹,积极营造传统善治文化空间,尤其注重营造历史城区的传统治政氛围,发挥传统社会治理的约束与教化作用,真正实现基层治政文化建设从原本僵化管理到柔化治理的转变,将政府部门与居民包括其他力量共同配合的重要史迹通过物化空间予以展示(图6)。

3.2 以生态修复为目标的生态文化空间塑造

在生态文明建设背景下,基于“生态修复、生态融城”理念,借助城乡空间资源整合契机,统筹城乡社会经济发展与生态保护的双重需求,塑造城市的良好结构与形态的新型城乡空间增长模式,形成结构合理、系统稳定、功能完善、空间耦合的网络化城市生态空间体系,引导城市整体形态与生态环境大格局的优化,并最终实现生态化与城镇化的和谐统一(图7)。

瑞金市域层面,打造赣江源头、国家生态文明工程示范县,将工作重点从聚落修整拓展到山、水、林、田、湖等自然资源,实现市域生态格局优化、系统稳定、功能提升。开展山水林田湖生态保护修复,构建生态修复工程项目库,将生态保育工作落到实处。

瑞金历史文化名城层面,统一发展思路,理清保护与发展的关系,构建统筹发展、和谐如画的名城格局。依托自然生态廊道进行生态网络修复,打造网格化的城市生态空间体系,连接三大主要历史地段,提升城市空间品质。

3.3 以体验休闲为支撑的旅游文化空间营造

秉承全域旅游理念,体验是指旅游个体通过与外部世界取得联系,从而改变并调整其心理状态结构的过程。为了给游客塑造舒畅而独特的旅游体验,应遵循差异性、参与性、真实性和挑战性的原则塑造旅游产品。

瑞金的旅游资源资源总体特征为数量多、类型丰、分布广,红、古、绿三类资源相结合,资源组合度高。依托山水资源、美丽乡村等,运动休闲、民俗体验、大健康等生态休闲经济逐渐崛起,通过对生态空间的合理开发,形成“山—水—林—田—湖”的空间格局。着力打造“红色故都”的同时,通过全面整合资源,使瑞金的旅游产品形成“绿叶衬红花”的互补局面,实现瑞金市旅游从“红色唱主角”向“红绿结合”的转变,以红色文化为核心,客家地域文化、传统治政文化、聚落环境发文化为辅,打造瑞金整体旅游新形象。坚守生态底色、旅游主线,促进生产、生态、生活“三美融合”,实现产业、文化、旅游融合发展,营造以体验休闲为支撑的旅游文化空间(图8)。

3.4 以红色研学为基础的研修文化空间培育

研修文化是研修者的研修观念和研修行为方式,是在当代多元化教育形势下适应的、协调的研修观念和研修行为方式。瑞金市以其特有的红色文化资源,培育发展以红色研学为基础的研修文化空间,对于传承弘扬红色文化具有重要意义。

构建研修文化空间,既要发挥红色文化遗存爱国主义教育作用,也要发挥红色文化推进发展的经济作用。可从以下三个方面展开。

一要建立革命旧址保护利用与旅游、文化创意等产业融合发展机制,开发、推广具有红色文化特色的旅游线路、旅游服务、旅游产品,逐步形成一批经典红色旅游核心区,如沙洲坝、叶坪等。

二要创新红色文化宣传形式,在宣传、教育、展演等各项活动中,突出红色文化要素,引入高科技元素,推出红色文化VR(虚拟现实技术)体验馆、红色文化AR(增强现实技术)系列产品。

三要围绕红色文化题材,创作生产、展演展示一批红色文化文艺精品,打造网络文艺精品创作基地,红色文化网络动漫、网游及衍生品等,使红色基因和红色血脉融入全国人民特别是青少年的世界观、人生观、价值观。

4 结论与讨论

城镇化的进程是当代中国社会最大的社会变迁,这种历史性变革既是中国社会历史文化发展过程中的逻辑使然,也是对于当代全球化社会背景的积极响应。本研究基于城乡规划学科视角,通过梳理瑞金历史沿革与文化演进,形成对地域历史文化特征的完整认知。研究发现:(1)瑞金历史文化资源具有多元性,包括多种中国优秀传统文化和红色革命文化,具有深厚的历史底蕴和丰富的文化遗存。(2)历史文化遗存空间未得到有效保护,许多优秀传统文化未得以在空间彰显,因此激活优秀文化当代价值,建构活化其空间利用形式势在必行。(3)活化传承文化空间是瑞金提质发展的必由之路,通过以脱贫致富为核心的善治文化空间建构;以生态修复为目标的生态文化空间塑造;以体验休闲为支撑的旅游文化空间营造;以红色研学为基础的研修文化空间培育来对瑞金历史文化空间提出建构和活化利用路径,为空间品质提升研究提供依据。

文化是城市未来的动力,空间是文化动力传承的核心载体,基于文化空间必须通过时间得以纵向传承和发展的理论认知,在后续研究中,通过结合社会文化空间的研究,完整建构城市文化空间活化利用路径,希冀通过更多的研究能够对城市文化空间发展研究与政策实践有所裨益。