一个心外科医生与他打开的12000颗心

王霜霜

彼得得了扩张性心肌病,韦斯塔比见到他时,他脸上汗水淋漓,嘴唇和鼻子发青,气喘吁吁。由于条件不符,他的心脏移植申请两次遭到拒绝,只能坐等器官衰竭而死。被逼无奈,彼得找到了韦斯塔比,来尝试他的替代疗法,这也是一种冒险疗法。

韦斯塔比从办公室的抽屉里拿出一个钛制涡轮机展示给彼得看,这是一个新型人工心脏——贾维克2000,只有大拇指大小。它将被植入患者的心尖上,“我们会在他的心肌上缝一个约束环,用来固定心泵,然后在心壁上打一个孔,把心泵塞进去”,韦斯塔比介绍他的治疗方案。

斯蒂芬·韦斯塔比是一位英国心脏外科医生,20世纪六七十年代,他开始学习心脏外科手术,那时心脏外科刚刚起步。他的职业生涯中共做过12000例心脏手术,其中不乏一些开创性手术。他曾为心脏病患者装过一颗终生携带的“电子心”;发明了以他的名字命名的“韦斯塔比气管插管术”;还冒险为一位被医生勒令流产的孕妇,做了心脏病手术。退休之后,他把自己的行医经历写成了《打开一颗心——一位心外科医生手术台前的生死故事》一书。

韦斯塔比用不输小说家的笔法写下一个个手术室冒险故事,也记录了不少失败案例。“举着镰刀的死神盘踞在每一个外科医生的肩头”,医生是与死神交战的人。在险象环生的心脏外科,除了死里逃生的惊喜故事,更多时候,医生面对的是无法救治病患的孤独和无奈。

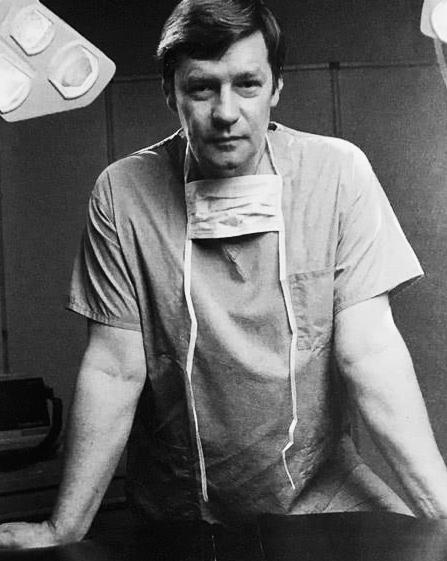

年轻时的韦斯塔比

植入一颗电子心

为了给彼得的身体接电,韦斯塔比决定在彼得的颅骨上拧进一只金属插头。从电插头连出的电线会穿过颈部和胸部,为心泵送去电流。手术成功之后,彼得要终生带着控制器和电池生活,一刻也不能丢开。当电量走低或者电池脱落时,电池就会响起警报,到了夜里,彼得还要把身体连上家里的交流电源。“真是非常有未来感的画面。”韦斯塔比感慨。

但这的确是一个险招。在此之前,没有任何人,只有一只绵羊接受过这个手术。彼得担心自己手术后的处境比现在更差,韦斯塔比安慰他:“如果失败,你肯定会死。”虽然这个安慰有些奇怪,但的确符合绝症患者的真实心理——死亡都要比等待死亡轻松得多。

韦斯塔比成功地把这颗电子心植入到了彼得的身体内,并像机器人一样,给他接上了电线。第二天,韦斯塔比用听诊器听彼得的心脏,里面已经没有扑通、扑通的跳动声,只有血泵转子连续转动的嘶嘶声。

一个装了仿生心脏、没有脉搏的人,可以说是一个标准的“电子人”。彼得很開心,他打电话告诉了所有的朋友自己还没死。

“彼得在伯明翰外出走动时,绝对是一景。”韦斯塔比在书中调侃。起初因为彼得的头发没长出来,路人一眼就能看出他头上的插头和黑色电线,孩子们会走过来问他“是不是一个机器人”。

拿柳叶刀的文字高手

韦斯塔比是拿柳叶刀的高手,讲故事的能力也并不输于职业小说家。他具有超强的再造场景的能力:“当我用手术刀划过柯丝蒂胸骨上方的皮肤,里面没有出血……接着电刀切开了附在骨骼表面的薄薄的一层脂肪,伴随着一阵特有的嘶嘶声和一缕烟气……接下来用电动骨锯锯开她的整条胸骨,显露出红色骨髓……”即便是不熟悉手术室环境的读者,都能跟着他的描述进入到现场。

医生在下班后,常常会和同事一起喝点小酒。还是一位见习医生时,韦斯塔比在外面正和同事一起买醉,突然接到临时的手术任务。为了不在手术时频繁跑厕所,韦斯塔比给自己插了一个导尿管,这样在手术时,他就可以把尿排到脚下的白靴子里。手术全程,他没感到不舒服,而和他一起去喝酒的哥们,却因为多次上厕所,被老板骂了一顿。

“手术后我倒掉了证物……没人知道我的秘密。”韦斯塔比狡黠地说。

韦斯塔比在书中解释他对一位优秀的外科医生的理解:他对自己的专业总是充满自信,“一个麻利的外科医生必须很有条理,不能有不必要的动作,只在需要的地方缝针,而且大脑和手指一定配合默契。这是天生的本领,和后天受多少训练无关”。自然,他认为自己的天赋是异于常人的。当被质疑时,他也很少掩饰自己的暴脾气。

在说到自己写这本书的原因时,韦斯塔比引用了他在美国的导师约翰·柯克林的一句话:“在从事心脏外科手术多年,通过了重重测试与考验,并经历了许多当时无法避免的死亡之后,我们会渐渐有一点倦怠,某种意义上还会无限伤感,因为生命有其必然性,是人力无法扭转的。”

从英雄到一无所有,一线之隔

一个叫斯特凡的10岁小男孩来到韦斯塔比面前,他瘦得像集中营里的难民,胸壁上一点脂肪都没有。诊断结果是,他得了病毒性心肌炎引起的慢性心力衰竭,最好的方法是换一颗心脏。但儿童的供体心脏十分少,英国每年做的儿童心脏移植术也仅有几例。

斯特凡勾起了韦斯塔比强烈的共情之心,让他想起了家中的两个孩子。韦斯塔比想到了柏林之心——一种适用于儿童的心室辅助装置。但在当时,世界范围内很少有人做此类手术,因此这个手术必须获得医院伦理委员会的同意。在此之前,韦斯塔比因违反医院规定,冒险为一位患者做手术,刚受到过一次处分。

韦斯塔比心情复杂,他在心里暗自盘算:“我坚信一点,那就是无论付出什么代价,挽救生命总是符合道义的。我不需要吹毛求疵的伦理委员会来质疑我,也不在乎会不会被开除。我要在一个能发挥潜力、突破限制的地方工作。要是牛津不支持,我就走人!”

斯蒂芬·韦斯塔比(左一)和他治疗过的患者

韦斯塔比最终没有走人,伦理委员会同意了此次手术。20年后,斯特凡组建了自己的小家庭。

不过,韦斯塔比也常常会有无力回天的时候,因此倍感折磨。

那是在1987年的沙特阿拉伯王国,韦斯塔比在那里当临时代理。一位难民母亲,也是一位哑女,手捧着一卷破烂襁褓站在他的面前,希望韦斯塔比救救她的孩子。

哑女孩子的心脏上长了一个肿瘤,称作“内脏反位”。这是一种十分罕见且复杂的病例。韦斯塔比采用了一个冒险的方法,把孩子的心脏取出,放在一块冰块上,对它进行手术。手术一直很顺利,身边的助手、护士都很振奋,甚至韦斯塔比准备投给期刊的论文都打好了腹稿,但当孩子转到重症监护室时,心脏却停止跳动了。

几天后,大家在塔楼底部发现了两具尸体,一大一小,正是这位母亲和她的孩子。

有人说,共情是一个好医生的必备素质,它会让你更爱你的患者,但是很多医生在面对一个救治失败的患者时,常选择让自己迅速抽离这个场景,投入到下一个患者的救治中,因为一旦停留太久,就会让自己卷入悲情的漩涡,不可自拔。

刚入行时,韦斯塔比形容自己是一个“野心勃勃的混蛋”,面对疑难病症,常常会肾上腺素飙升,兴奋得不行,“想做一些特别又冒险的事,不仅是为病人,也是为我们自己”。但他慢慢意识到生命很多时候是人力把握不住的。对于医生来说,“从英雄到一无所有,两者间只有一条极细的分界线”。

〔本刊责任编辑 周佳微〕

〔原载《看天下》2019年第6期〕