浅议《红楼梦》主要叙述者的统一性

⊙李子菁[南开大学, 天津 300000]

叙述是小说最重要的审美性质和最基本的框架,叙述者是叙述行为的承担者,杰拉德·普林斯认为“特定叙述者的介入性、自我意识的程度、他的可信性、他与被叙或受叙者的距离,不仅有助于描绘他本人的特征,也影响我们对于叙事的解释及反应”。因此,研究小说的叙述,首先需要解决“谁在说”这个问题。

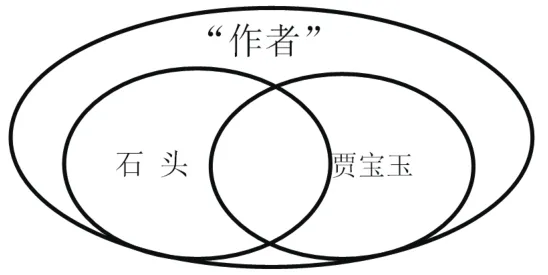

中国古代小说的传统模式是说书人叙事,该模式存在许多弊端,阻碍了小说艺术的发展。在古代小说史上,《红楼梦》率先突破了这一窠臼。曹雪芹别出心裁地运用“烟云模糊法”,在第一回中引入神话背景,将叙述权“一分为二”,使故事的叙述具有了多个层次:首先以“作者自云”开头,自称“在下”,类似于说书人介绍此书的来历;接着“作者”(文中的“作者”均指叙述者“作者”)设置了石头这一虚拟的叙述者,“借通灵说此《石头记》”,使自传式的经验客观化,石头实际上是“作者”的代言人。石头下凡后化身为主人公贾宝玉,主要以贾宝玉的口吻进行叙述,贾宝玉同时也是“作者”在叙述中的投影。“作者”、石头、贾宝玉三者在叙述中的关系用图表现如右图:

一

当运用叙述角度研究《红楼梦》时,我们需要理解叙述层面上的“作者”指的不是真实的作者曹雪芹,而是依托于叙述而存在的虚拟形象。罗兰·巴尔特认为“一部叙事作品的实际的作者绝对不可能与这部叙事作品的叙述者混为一谈。叙述者的符号是存在于叙事作品之内的,因此完全能够做符号学分析”。

《红楼梦》开篇以“作者自云”介绍了此书的创作缘由和主题要旨:

此开卷第一回也。作者自云:曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而借通灵说此《石头记》一书也,故曰“甄士隐”云云……我虽不学无文,又何妨用贾雨村言敷演出来?亦可使闺阁昭传。复可破一时之闷,醒同人之目,不亦宜乎?故曰“贾雨村”云云。

这段文字表明“作者”是这段故事的经历者,其借通灵记录的是自己的回忆,抒发的是“欲将已往所赖天恩祖德,锦衣纨绔之时,饫甘餍肥之日,背父兄教育之恩,负师友规谈之德,以致今日一技无成、半生潦倒之罪,编述一集,以告天下”的忏悔之情。

之后,“作者”以“看官你道此书从何而起”引入了顽石的叙述者身份和其他几位“书写者”,此时的“作者”近似于说书人,石头、空空道人、曹雪芹等成为他叙述中的角色。这段叙述交代了《红楼梦》一书的来历,属于超故事层,类似于元杂剧的楔子,与后文讲述宝黛爱情、贾府兴衰的主体故事处于不同的叙述层面。这两个部分,从叙事内容看,当然前者为次,后者为主,但按叙述层次分,前者却高于后者,并且包含后者。

二

紧接着“楔子”部分的是“出则既明,且看石上是何故事。按那石上书云”,“作者”以这一衔接将叙述权转移给了石头,叙述也进入了“内故事层”,即“石头所记之文”。“作者”有意识地创造了一个代替自己的叙述者来叙述故事,刻意用石头的回忆隐蔽自己的回忆,这也就是开篇提及的“借‘通灵’之说”。这种石头回忆录的形式将个人经验外化在了石头身上,使得“作者”叙述不再介入,拉开了自己与故事的距离,获得了更加客观的叙述效果。于是,“作者”自我得以成为被观照的客观对象,自传式的经历与感受因而客观化为小说艺术世界的内容。

“作者”设置石头来叙述过往的经历而不用自己的口吻直接叙述,反映了他回忆往事时的悔愧心理。“作者”在叙述中刻意地回避过去,试图以石头的口吻将自己的声音消解,这一处理与他设置甄贾隐喻以拉远与现实的距离具有异曲同工之妙。然而对比“作者自云”和石头对空空道人的解释我们可以发现,“一番梦幻”与“历尽离合悲欢炎凉世态的一段故事”之间相吻合,“当日所有之女子”与“我半世亲睹亲闻的这几个女子”之间相呼应,“编述一集,以告天下人”与“编写在此,意欲问世传奇”之间相一致,种种相同之处证明了两者的回忆几乎等同。

运用石头叙述它幻化入世的人生经历,增添了文中的宿命感。石头通灵,本质是出世的,以这种出尘视角看众生命运,凸显了“分离聚合皆前定”的悲剧感,宗璞曾言“有这块石头在读者心中坐镇,知道它从来处来,往去处去,人世间万种风光,不过转瞬即逝,和没有这块石头坐镇,只有现实的描写,给读者的印象必然大不相同”。这种从“已知看未知”的视角再次印证了“作者”是以一种忏悔反思的态度来审视回忆,其目的除纪念外,还关心隐藏在命运背后的根源。

此外,石头的形象还有着“作者”的投影。补天常用于象征儒家济世安邦的理想,石头通灵却无才补天即象征着怀才不遇。“作者”以石头自比,借石头的自怨自愧感慨了自身的悲剧。然而仕途失意的愁情并非全书要旨,它不断地淡化、边缘化,甚至否定男性世界将“补天”作为立命之本的价值追求,而是以一双作为“被弃者”的男性之眼,重新去发现女性世界的“悲”与“美”。石头重归青埂峰的结局即体现了这一价值取向。这种“情根”是一种关怀美、爱护美的纯洁且博大的恻隐之情,故而“作者”记录回忆的缘由是“然闺阁中本自历历有人,万不可因我之不肖,自护己短,一并使其泯灭也”。石头希望空空道人传抄的原因之一也是为了纪念“半世亲睹亲闻的这几个女子”。

“作者”创造了代替甚至超越自己的石头作为主叙述者,以实现“将自传变为小说”的艺术效果。然而“作者”与石头之间无法绝对的分离,其所叙内容、叙述态度以及形象意义等都具有内在的统一性。

三

虽然“作者”极力想隐去自己的痕迹,但故事中仍有着“作者”自我色彩的皴染。特别是在叙述大观园女子的命运时,满蕴着同情与哀怨,这与主人公贾宝玉的情感是一致的。可以说,贾宝玉是“作者”在故事中的影子。

贾宝玉在整部《红楼梦》中起到的是贯穿情案的主线人物作用,薄命司册子上记录的所有女子,上自贵妃小姐,下至丫鬟侍妾,无一不与他有着千丝万缕的联系。此外,帮平儿理妆、替五儿瞒赃等情节,均体现了宝玉对年轻女子倾情尽心的爱护。宝玉自诩为怡红公子,守护众女儿,正是“作者”珍惜美、怀念美而记录回忆的反映。

从作者自云中,我们还可以发现“作者”和贾宝玉的人生经历具有一致性。“作者”经历过家族的衰落,看到了人性的复杂,因而他安排“贾宝玉”反感正统思想、反抗读书做官,使宝玉能够旁观封建社会的没落。鲁迅在《中国小说史略》中说:“悲凉之雾,遍被华林,然呼吸而领会之者,独宝玉而已。”在这封建末世,唯宝玉一人是清醒的旁观者,他看到的是贾府和它所象征的封建社会如一艘摇摇晃晃缓慢行驶的帆船,表面尚无大碍,但内里已腐蚀殆尽,只要遇上一场风雨便会覆没。“作者”在叙述时内心自然是洞然的,投影于故事中便表现为宝玉在一片歌舞升平里,能以极敏感的眼光预见到颓运将至的灭顶之灾,既然改变不了“末世”,不如做一个叛逆者。

四

石头与主人公贾宝玉之间是若即若离,可分可合的关系。大多数情况下,石头藏身于贾宝玉的背后,以第三人称的角度叙述故事,带着贾宝玉的思想情感去评判相关的人和事,同情贾宝玉及其家族的遭遇,当需要补充说明或发出评判时,石头就会从贾宝玉的身份中跳出来,以“蠢物”的口吻叙述。这样的构思与《红楼梦》纷繁广博的内容是相适应的。石头既可视作故事的亲身经历者,又是某种程度上的旁观者。它与贾宝玉之间不等同,但统一的关系使得石头在叙述时,可以“兼用第三和第一两种叙述人称,并且是以前者为主,后者只在有限的几个叙述片断中出现(不是直接用‘我’,而是用相当于‘我’的‘自己’‘蠢物’等自称之词)”。

鲁迅曾评论:“总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”在叙述方面,曹雪芹不仅突破了传统说书人叙述的模式,自觉创作出了虚拟化、角色化的叙述者,实现了真实作者与叙述者的分离,他还超前的运用多重叙述者进行复合叙述:主体故事表层是贾宝玉的经历,退一步则是石头的所闻所记,再退一步则是作者演说石头所记的宝玉见闻。这种多层次的叙事者设置,使得叙述具有立体感和层次感,显示出一种摇曳多姿的叙述风貌,对于全书的氛围营造和凸显题旨也具有重要意义。

①〔美〕杰 拉德·普林斯:《叙事学——叙事的形式与功能》,中国人民大学出版社2013年版,第14页。

②〔 法〕罗兰·巴尔特:《叙事作品结构分析导论》,张寅德译,选自张寅德编选:《叙述学研究》,中国社会科学出版社1989年版,第29页。

③ 杨 明品:《叙述者与叙述效应——中国古代白话小说叙述模式论之一》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》1989年第6期,第22—28页。

④ 马 涛:《女娲“弃石”的书写传统及在〈红楼梦〉中的意蕴呈现》,《红楼梦学刊》2016年第4期,第158—181页。