丹青不知老将至翰墨淋漓写春秋

刘伟力

一、初识

一九七六。那年我二十岁,顶班到县三中当语文老师,初来乍到先去听课。

先听本校的,再昕外校的。到了二中门口,跟看门老人打个招呼,拔腿就往里面走。走了几步心有所感,便转身进了传达室。

小小的传达室,贴满了大大小小的书画作品。大多数是书法,间杂几幅竹子。

桌上摆着一叠旧报纸,一个破杯子装着墨汁。可能是放的时间久了,略有异味。我仔细看墙上的字,有点奇了怪了。我也算练过几年书法,什么颜筋柳骨欧体赵体,从没见过这样的书法。

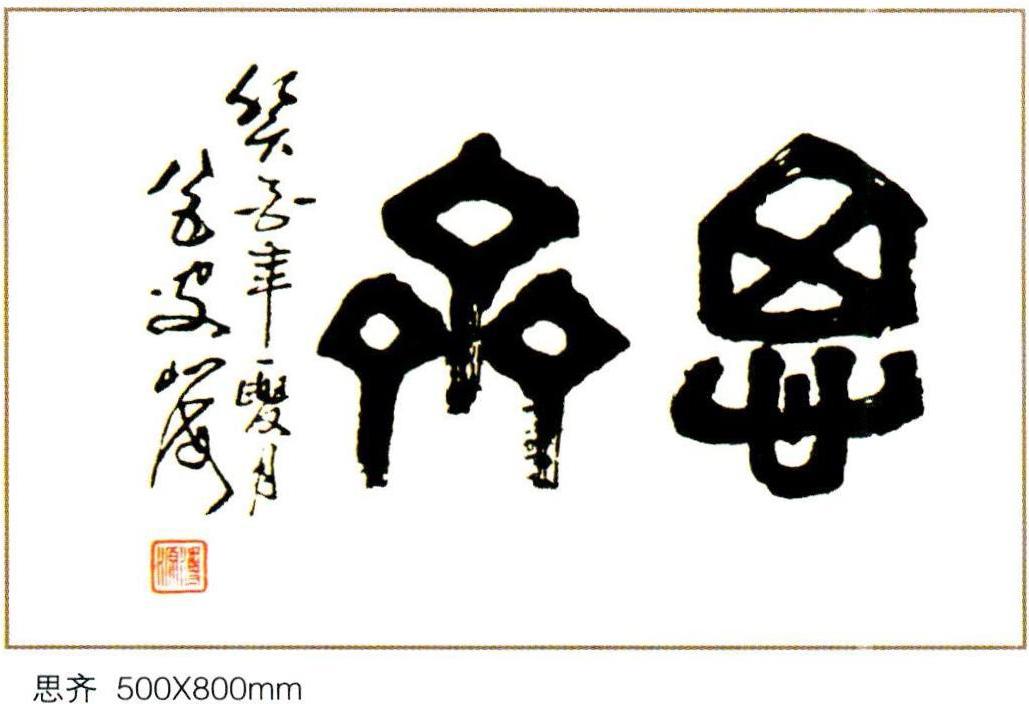

象楷不是楷,象隶不是隶,似篆又非篆,似草又非草。几种字体揉在一块,特别有味道。我忍不住问道:“这是谁写的呀?”老人淡淡地说:“老朽。”我颇为惊奇:一个看门老头,能写这么好的书法?我又问:“这是什么字体,怎么没见过呢?”老人说:“这个叫板桥体,又叫八分书。”

我此时才正眼看了看他。老人大约六十多点,花白头发一丝不乱。寿眉长且弯已全白,显得很慈祥。眼睛大而清澈,绝非一般尘世间的老人。

再看穿着。上身穿的是蓝色中山装,风纪扣扣得紧丝合缝。下身是黑裤子,皮带扎得紧绷绷的。略显清瘦单薄,通身透出一股文人气,儒雅之极。

“你也喜欢书法?”老人轻言细语似问非问,坐了下来。也不管我是否回答,自顾自练起了帖。那架式那动作那神情,就像樵夫打柴渔夫打鱼那么自然洒脱。

我们一老一少在传达室,说说笑笑比比画画。一个上午不知不觉就溜过去了,听课的事也早就丢到爪洼国了。一直到他老伴提篮送饭来,我才不得不告辞。

刚走出大门口,老人又把我叫回转去。铺开纸写了八个字:山随水活云为诗留。也没落款也没盖章,就这样递给我。老伴亦瘦,清清爽爽,脑后挽个发髻。似乎见惯了这场面,只是微笑,一脸安祥。

路上我一直在想:这两句诗啥意思呢?这老人姓甚名谁?真可谓:与君初相识,犹如故人归。

回到家迫不及待地问老爸:“看门者何许人也,如此高深莫测?”老爸说:“他呀,是全县公认的大才子书法家,陈北海老先生啊。”

二、拜访

记得那时北海先生家住一低矮平房,又无门牌号码,几经周折方才找到。两间小屋,一间作书房兼卧室,一间作厨房兼杂物间,简陋之极。

北海先生偕师母在门前迎候:“小心台阶有青苔。”先生伸手拉我,暖暖的软软的。师母话不多,沏上茶,微微一笑,悄然而退。书房虽则简陋,却整洁不乱,一尘不染。典籍书画,宣纸印章,摞摞叠起,散发出淡淡书香,或为墨香。

先生皓首宽额慈眉善目,轻言细语儒雅平和。与传达室相比,多了几分亲切几分随和。

记得我当时抱了一大卷自鸣得意的作品,还有两三张水墨画。既是请先生指导,同时也带点炫耀,现在想起来真是几多幼稚,几多汗颜。 先生话语不多,一张一张看,极为专注。全部看完之后,才开口说话。大意是说:“文革”这么多年,你还能坚持写。写成这样,算是很难得了。

又问年龄读书就业诸事,边听边颔首。再一张一张重新翻开,开始评点。或徐或疾或轻或重,三言两语,简明扼要。间或用案边的毛边纸,示范一二。

写到这里,先生当年的言语动作神态,犹如电影镜头一一浮现,历历在目鲜活如昨。

接下来先生铺开宣纸,为我创作示范。先是用大白云写了陶渊明的一首诗:

结庐在人境,

而无车马喧。

问君何能尔,

心遠地自偏。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

此中有真意,

欲辨已忘言。

整幅作品一气呵成,布局合理用笔严谨,铁划银钩遒劲老辣。书毕,又讲解了一番陶渊明及其诗文风格。先生不紧不慢的话语,不温不燥的运笔,与五柳先生的诗文风格,真是丝丝吻合,相得益彰。

少顷,先生又换一枝兼毫斗笔。蘸少许清水,再在笔尖点墨。或中锋或侧锋,或勾勒或点染,几笔下来,一幅竹石图便跃然纸上。只见几枝瘦竹在石丛中迎风摇曳,两只麻雀一前一后展翅掠过。

画面简洁富有内涵,动静结合生机盎然。背景用淡墨染成,似山似水又似风,如云如雨又如烟。真是墨气淋漓满纸云烟。

先生眯缝着眼,如饮酒微醉。换一枝狼毫在宣纸的空白处题上郑板桥诗一首:

咬定青山不放松,

扎根原在破岩中。

千磨万击仍坚劲,

任尔东西南北风。

再题款:伟力学棣雅属,北海书。钤上印章,然后双手捧着赠给我。先生且书且画,我都看呆了,受宠若惊再三称谢。

告别二老,文气墨香,不知今夕何夕。出得门来,阳光正好,穿越秦汉魏晋。

陈北海(1908-2002),字廉泉,号溥源。新余市渝水区水北镇陈家村人氏,与国画大师傅抱石祖屋,只相隔数十里。其父陈德斋,学问甚丰。设私塾远近闻名,乡人称之为不第秀才。

陈北海八岁随父入塾启蒙,临池学书,初临颜柳欧赵名家法帖。亦爱图画。乡间苦无画本,偶尔发现书籍封面小说插图香烟画片,如获至宝。由欣赏而临摹,由临摹而独创。分送诸童,皆大欢喜。

所读书籍,从《四书》《五经》到《千家涛》《唐涛三百首》再到《古文观止》唐宋八大家。由简到繁循序渐进,从此奠定古文涛词基础。

因家境贫寒无力进学,18岁时央求亲友借贷,得以考入省立五师附小五年级插班。每周有习字图画科目,并有专师指导,书画方入正道。次年毕业失学。1928年秋,省立乡村师范创办于南昌伍农冈,半读半农,不收学膳费,几经严试方以入校。

就读期间,对书画兴趣更浓研习尤深。又经名家师长悉心启发指导,收益亦丰。书法除晋唐楷书之外,兼临汉魏诸碑及郑板桥字体,心得颇多。国画则对花鸟多有兴趣,作品在校内外展出均获好评。