临床实践中道德困扰的研究进展*

朱佳楠 张 欣 陈京立

随着社会经济的发展,科学技术的进步以及医学模式的转变,医务人员在医疗实践中面临越来越多的医学伦理问题。因为内部和外部各种原因的限制,医务人员往往无法做出符合自身价值观和信念的举措,从而产生一种心理不平衡和消极的情感体验,称之为道德困扰(moral distress)[1-4]。

1 道德困扰概念的沿革

1.1 概念的产生

1984年,Jameton在所著的《护理实践:伦理问题》一书中首次提出道德困扰这一现象,他发现在他所教的护理学生中,一些来自临床的高年资护士在工作时经常面临两难的处境,如为生命终末期的患者提供过多的照护,想为患者进行生命支持时却受到阻碍,以及难以和患者及其家属进行沟通并做出决策等。“他们知道什么是正确的事情,但受限于体制而几乎不可能去做正确的事情”,Jameton将这一现象定义为道德困扰[1]。1993年,Jameton尝试用具体情境将道德困扰和道德困境(moral dilemma)进行辨析,以明确道德困扰的定义。他认为两者之间最大的区别在于个体是否做出选择,道德困境是指出现伦理冲突时,个体因无法判断哪一种决策更适合而产生困扰;道德困扰则指个体已做出选择,但做法与自身信念发生冲突而产生困扰。Jameton进一步将产生的道德困扰定义成两个阶段,第一阶段是初始困扰(initial distress),指个体因机构中的阻碍与自己道德价值产生冲突时的一种愤怒、受挫和焦虑的感觉;第二阶段是继发困扰(reactive distress),指个体因为初始困扰没有采取行动而感到的道德上的不安[5]。

1.2 定义的形成

1987年Wilkson在Jameton定义的基础上,通过访谈24名在医院工作的护士,拓展了道德困扰的来源情境以及给护士和患者带来的影响,进一步明确了道德困扰的定义。她将道德困扰定义为“个体做出道德判断后却没有照此实施而出现的一种心理不平衡和消极的情感体验”[2]。Wilkson认为道德困扰来源于护士关怀、照护、拥护患者最佳利益的护理本质。随着护理操作越来越独立,护士考虑的伦理问题、做出的伦理决策就更为重要,而决策不仅仅受到组织结构的限制,还与护士个人因素有关,如自身的道德框架体系、对患者的同情、帮助患者的意愿等,当护士没有执行他们认为“正确”的决策或者执行了“错误”的决策,就会产生一种消极的心理体验[4]。

1995年Corley[6]首次尝试编制测量工具对道德困扰进行定量研究,并在重症监护室护士中开展调查,以进一步探究道德困扰的来源情境以及给护士造成的影响。2001年,Corley等[7]结合House和Rizzo的角色冲突理论、Rokeach基于价值和价值系统的理论,编制了应用广泛的道德困扰量表(moral distress scale,MDS),38条测量条目包括个体责任、未符合患者最佳利益和欺骗三部分。至此,以上三人的研究奠定了道德困扰的来源情境和造成影响的理论基础,使研究者对道德困扰的定义有了初步的共识[8]。

1.3 理论的提出

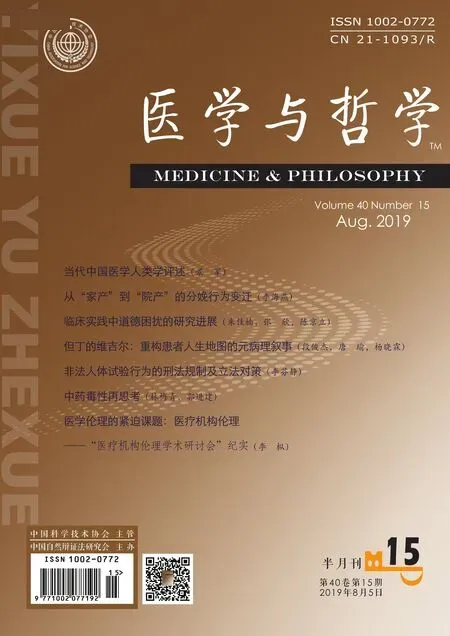

1998年,Kelly[9]提出道德操守(moral integrity)这一概念,指自我身份的保留,道德困扰则是努力保留道德操守的结果。继而Hamric[3]提出护士和其他医务人员应当是道德主体(moral agent),需明确自身的价值观以及在特定情境下这些价值观如何影响他们对“正确”事情的看法。自此研究者将道德困扰的关注点转移到个体主观能动性上,为减轻医务人员的道德困扰提供了可循的思路。2002年,Corley提出了道德困扰理论(moral distress theory,MDT),其核心观点是护理作为道德性职业、护士作为道德主体,由于自身因素(道德承诺、道德敏感性、道德自主性等)决定了道德行为是否施行,如果护士从有意图到行动,就会带来道德安慰,反之就会出现道德困扰和一系列负面后果,见图1[10-11]。Epstein等[12]提出道德困扰是对道德操守的侵蚀,随着经历道德困扰次数的增多,会损害个体的核心价值和责任,即道德操守的基本组成。Thomas等[13]在此基础上,对道德困扰提出了哲学分类,将道德操守分为职业操守和个人操守两部分,道德困扰即职业操守和个人操守遭到挑战、威胁和侵犯,个体未能实施基于自身道德操守的行动。该阶段的探索,研究者将重点从客观因素的限制转为对主观机制的探讨,进一步阐述道德困扰现象的同时,也为解决道德困扰提供了可行的思路。

图1 道德困扰理论模型

自道德困扰被提出到发展至今的30多年,已经引起越来越多研究者和临床医务人员的关注,还有学者在不断诠释和扩大道德困扰的定义,认为道德困扰应该是一系列概念的综合体[14],只要受到道德限制和道德冲突就会产生的一种心理反应[15]。虽然目前对此尚未形成统一定义,但较为普遍接受的仍是以Jameton和Wilkson研究为基础的狭隘定义,即道德困扰是由于内部或外部因素的限制,个体无法施行与他们价值、原则一致的事情而出现的一种消极情感体验[16]。同时,研究者们也倾向于认为道德困扰存在于各个专业的医务人员群体中,如医生、药剂师、物理治疗师等,甚至更广泛的实践领域,如照护机构、养老机构或家庭中的非专业的照护人员等[17]。未来应通过系统地探究外部和内部影响因素的交互机制,从而为各个人群提供减轻道德困扰的可行措施。

2 道德困扰的产生原因

2.1 来自组织机构的外部因素

道德困扰这一现象首次被提出时,研究者认为引发护士道德困扰的主要原因是医院层级管理制度的限制[1],即使经过护士多年以来的不懈努力,护士的自主权仍存在一定制约,话语权未受到充分重视[18]。而随后研究发现,包括医生在内的其他专业的医务人员也存在不同程度的道德困扰[19],这说明来自外部因素的限制应该从更为宏观的组织管理层面进行分析。人力资源短缺、管理者缺乏重视、管理条例的限制、同事之间缺乏沟通与合作等,都在一定程度上约束了医务人员施行符合自身价值和信念的行为能力[20]。2005年,Corley等[21]提出道德困扰和工作环境中的伦理气氛有关,伦理气氛越积极,护士发生道德困扰的频率和强度就越低。伦理气氛是组织中广泛认可的正确的伦理行为,是一种组织特征并广泛影响组织内的决策[22]。如在医疗组织中,以拥护患者最佳利益作为核心价值,并赋予医务人员一定自主权,鼓励医务人员践行符合自身道德操守的行为,则会支持护士提供安全、充满热情、高质量、符合伦理的照护,减少道德困扰的发生[22]。研究者呼吁组织管理应从上至下、从政策至文化进行变革,为医务人员创造一个适合充分施行道德行为的医疗体系,从而打破组织内的沉默文化[23]。

2.2 来自个人的内部因素

内部因素则涉及个人如何进行价值判断,以及个人如何决定是否行动,即个人的认知层面和行动层面。首先在认知层面,虽然各行各业均有一定的政策法规、伦理原则等客观条件约束个人的行为,但是道德却具有一定主观性,和个人一以贯之的价值观、信念、操守等有关[24],并且随社会、经济、文化而不断变化,是一个动态的发展过程[4]。在西方,moral(道德)源自拉丁文mores(习俗),道德是在习俗、习惯的基础上演变而成的,其行为结果不但体现了个人需求,而且还体现着某种社会风俗与习惯。在中国,学者们对道德概念及内涵解读更为细致,道德不仅是对自然规律的认识与感悟,还是对人、对社会秩序的情感性领悟,是一种社会价值形态、社会规范的存在,也是个人实现自身统一、精神完善的一种方式[25]。具体到各行各业,通过职业教育、行业实践等方式形成的职业道德规范也会对个人造成深远影响,促进个体形成职业价值观,实现自我成长。

在行动层面,更能体现产生道德困扰的个体差异性,如年龄、性别、宗教、教育水平、婚姻状态、工作年限等均会对个体行为产生影响[26]。随着个人经历的增加,其认知水平也在不断改变,并在个人感知到的行为能力上发生相应变化。当面对具体情境时,个体首先要有能力意识到道德冲突的存在,即道德敏感性(moral sensitivity)。医护人员作为患者最佳利益的拥护者,会经常遇到伦理问题,但更为重要的是要敏感地察觉到患者遇到的伦理问题,对他们表示关切,并积极地参与到伦理决策中。接着个体需要具备克服恐惧的能力,坚持自己的价值观和原则,勇敢地提出对患者面临风险的担忧,这种个人特质称为道德勇气(moral courage)[27]。最后在实施阶段,还需个体进一步提升对自我效能的认知,积极参与到工作中,通过主动塑造自己的工作角色,带来工作环境的改变,该心理状态称为心理授权(psychological empowerment)。Browing[28]对重症监护室护士的研究中发现,护士心理授权越高,道德困扰发生频率越低。但Altaker等[29]发现心理授权较低的护士,道德困扰发生频率也会降低,分析其原因可能是当心理授权较低时,护士提供最佳照护的责任感也会降低,导致引发的道德困扰减少。

3 道德困扰造成的影响

Jameton首先将道德困扰分为初始困扰和继发困扰,初始困扰可以理解为一种急性的反应,个人会产生一系列生理、情感、精神和行为上的反应。生理反应包括心悸、胃肠道紊乱、失眠、头痛、疲乏、昏睡等;情感反应包括无力感、害怕、反感、受挫、抑郁、焦虑、伤心、情感耗竭等;精神反应包括精神错乱、道德敏感性低、道德操守退化、自我价值缺失等;行为上的反应包括思考受损、噩梦、成瘾行为、逃避、孤立、人格分裂等[30]。

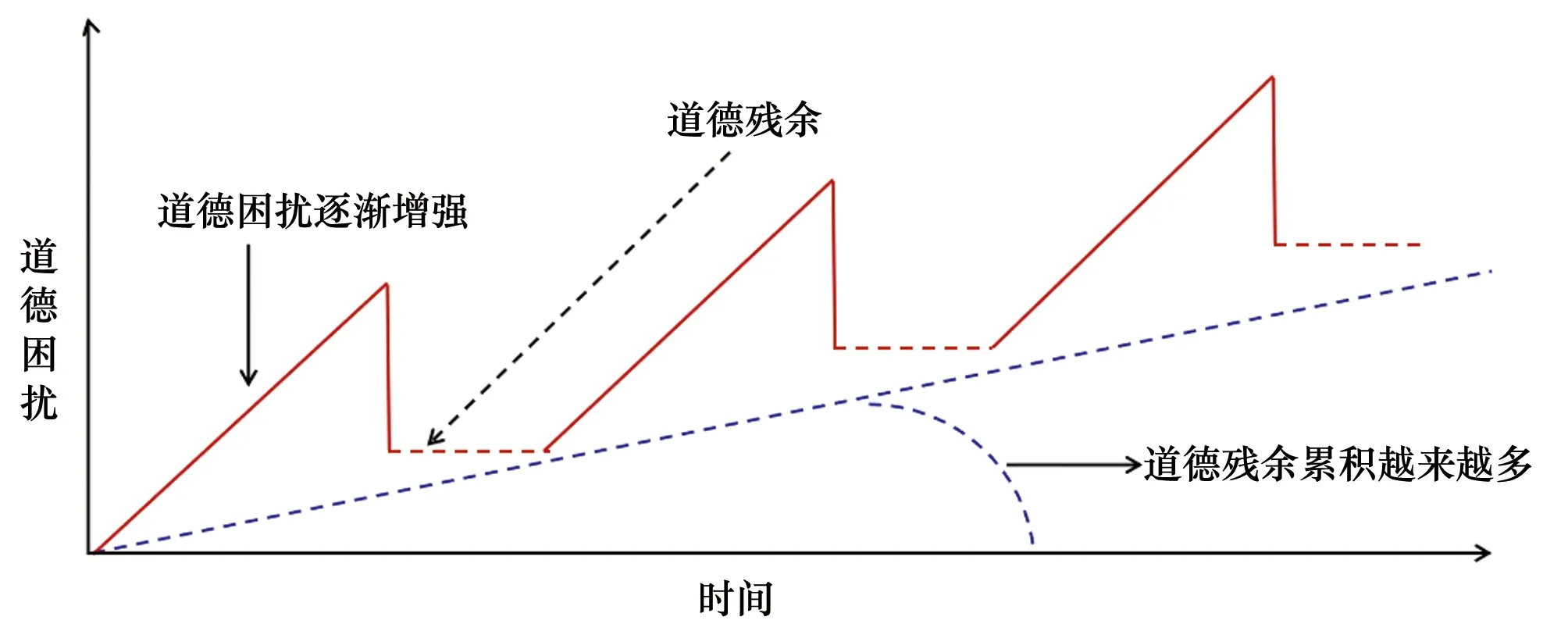

继发阶段是经历初始困扰之后长时间存在的不良影响。Epstein等[12]提出效应渐强这一模型来解释继发阶段的道德困扰给个人造成的影响。当患者的治疗结束或者道德冲突解决后,医务人员急性期的道德困扰减轻了,但痛苦的感觉并没有完全消除,还存在道德残余,即“当我们每次面对道德困扰时,我们妥协或者被妥协后留下来的影响”,是经历了道德困扰后一种挥之不去、持续存在的道德上的不安[4],并成为下一次引发道德困扰的基线水平。如此反复的经历,造成道德残余逐渐累积,基线水平不断上涨,也就越难引发道德困扰,但一旦发生,对医务人员造成的影响也就越大,见图2[12]。

图2 道德困扰效应渐强模型

虽然目前没有测量道德残余的工具,但是在既往的量性研究中发现,道德困扰和工作年限有关,因此可间接地说明道德残余的存在。道德残余给医护人员带来的影响以及后续的反应包括三个模式[12]:第一阶段医护人员是被动和麻木的,希望远离照护患者时产生的伦理冲突。第二阶段是来自医务人员内心的抵抗,包括向医生提出反对意见、在护理记录中提出异议、进行伦理咨询、联系可能改变医嘱的医生,以及拒绝医嘱。第三阶段,医务人员则会出现职业倦怠,想要离开当前工作岗位,甚至想要离开当前职业。

但也正如上文所说,产生道德困扰的根本原因是个人无法做出符合自身价值和信念的措施。因此出于拥护患者最佳利益的核心价值,医务人员出现道德困扰是正常的,也是无法避免的。这应该是一种积极现象,说明个体一直在朝着实现患者最佳利益而努力,以促进个人和职业的成长[10]。医务人员并不完全是道德困扰的“受害者”,关注道德困扰这一现象不仅仅是描述他们经历的痛苦,更是要提高他们预防和减轻道德困扰的能力[17]。

4 道德困扰的干预方式

4.1 政策

随着医学技术的进步以及人们对生活质量的要求逐步提高,医护人员所面临的伦理问题将会更为棘手和复杂,但目前临床上尚未建立起完善的伦理保障机制,缺乏医务人员的伦理决策支持系统。为消除外部因素的限制,管理部门需进一步加强政策层面的引导和支持,敦促监管机构实施统一的管理标准,加强组织形成健康的伦理工作环境[31]。如美国护士协会颁布的《护士职业道德守则》第六条规定[14],识别并履行个体责任,共同努力建立一种期望的、被重视和支持道德实践的文化。美国危重症护士协会提出[31],鼓励组织实施健康的工作环境标准。

4.2 教育

目前的医学教育模式中,医学人文课程所占的比例已有了较大提升,但是各门课程的课程体系和授课形式仍存在不统一、不规范的现象。医学伦理教育不仅仅是教条式地背诵伦理原则和法规条例,还应设置具体的临床情景,帮助学生搭建伦理框架,识别实际情况中的伦理问题[32]。在这些问题导致道德困扰之前,便使用适当的语言积极地进行讨论。减轻道德困扰并不是忽视或压制内心的痛苦,而是支持学生坚守他们拥护患者最佳利益的道德操守,加深他们的道德责任感,并有效地处理出现道德冲突时的情况[33]。同时,鼓励更多的教师培养伦理实践方面的能力,增强同理心,从而更好地与学生进行沟通[34]。

4.3 组织

在组织层面,需要管理层重视和创造有利于道德实践的组织文化[35],制定一套全系统、跨专业、共享的管理体系,灌输伦理原则和道德观念,培养解决伦理问题的能力[31]。医疗保健机构作为由多专业医务人员组成的团队,跨专业的团队合作是一种基本的和扩展的卫生保健实践形式,处于不同角度看待和处理问题,摩擦无法避免。组织需要鼓励医务人员提出道德困扰,共同寻找原因并提供可利用的资源,促进团队内的反思和交流,并成为医务人员下一次可借鉴的经验。如开展多学科会议,鼓励医生、护士和其他医务人员共同参与[18],让组织成员感受到组织的关怀和支持,继而为实现组织目标而共同努力。此外,组织应该设立专门的伦理咨询机构,寻求伦理人员的专业帮助,解决复杂的临床伦理问题[36]。

4.4 个人

在个人层面,研究者提出道德韧性(moral resilience)这一概念解释医务人员“在面对道德的复杂、困惑、困扰和受挫时保持或恢复个人操守的能力”[37],医务人员可通过培养道德韧性对具有伦理挑战的情况作出积极反应[35]。虽然道德韧性和个人特质具有一定关系,但开展一定的教育和指导干预能够维持道德韧性的可持续发展,诸如动机、反省、同理心、沟通、正念和情商等相关技能可进一步帮助个人充分发挥主观能动性,积极应对道德困扰[35]。目前,已有一些项目在临床得到开展,并基于循证角度证明了干预方法的有效性。如美国重症学会[38]提出的4A法则,包括询问(Ask)、确认(Affirm)、评估和分析(Access and Analyze)、采取行动(Act)四个步骤,为识别和处理道德困扰构建了标准流程。Dudzinski[39]研制了道德困扰流程图,包括识别情绪、资源、限制、责任、可能的措施和最终的措施帮助个体识别道德困扰的来源以及确定如何减轻道德困扰。Rushton等[30]则认为护士在行动中需始终反问自己的道德操守和选择职业的初心,保持道德敏感性,培养分析解决伦理问题的能力,并积极主动地在组织中提出自己的道德困扰。

5 展望

自2011年,我国学者孙霞[40]将修订版道德困扰量表引入国内后,国内才逐渐开展相关研究,开始关注道德困扰这一现象。目前,国内研究者应用孙霞翻译的量表已经在ICU护士、急诊科护士、肿瘤科护士等人群中开展了道德困扰发生现况和影响因素的研究[41-44],不同人群中道德困扰呈现中度到高度水平,并导致护士工作满意度降低[45]、产生职业倦怠和离职意愿等[46]。目前道德困扰这一现象还未受到医务人员和管理者的充分重视,从伦理教育到组织管理均缺乏系统、完善的干预手段。但是,研究者应充分考虑各国文化之间的差异性,干预手段并不能完全采用“拿来主义”。基于我国的文化背景和医疗环境,应进一步开展相关研究,探究减轻道德困扰的干预措施。

随着科学技术的进步,临床医务人员将面临更加频繁和复杂的伦理问题,道德困扰这一现象已受到越来越多研究者的关注,但目前尚未有统一的定义。未来对道德困扰的原因和影响进一步深入研究时,研究者需重点探讨外部因素和内部因素交互影响的机制,以进一步深入探究减轻道德困扰的干预方式,促进组织形成良好的伦理气氛,帮助医务人员施行符合价值和信念的道德行为。