在合法与非法之间:明清至民国芦盐入晋考述

(山西大学 中国社会史研究中心,山西 太原 030006)

食盐历来是人们日常生活中必不可少的物质。历史时期,河东池盐(即潞盐)、晋北土盐、蒙盐、芦盐在山西民众食盐构成中均扮演着非常重要的角色。已有研究表明,明清直至民国时期,河东池盐和晋北土盐各自占据山西食盐市场的半壁江山。[注]目前为止,可以查阅到的文章只有笔者指导的硕士研究生侯晓东在《清以来山西土盐问题研究》(山西大学2010年硕士学位论文)一文中对此有所提及,但内容亦较为简略,未作专门探讨。蒙盐、芦盐则作为外来盐斤,在特定的历史条件和市场契机等多重因素作用下,不断侵蚀着池盐和土盐的市场份额,对山西本地盐的销售构成了较大威胁,具有一定的竞争性。在严格执行专商引岸制度的明清时代,外来盐斤是如何进入山西市场的,山西本地的食盐生产者和销售者又是如何应对这一变化的,政府在关系民生的食盐问题上又是一种怎样的态度和策略,这一系列的问题有待清楚地梳理和回答。

本文拟通过对作为外来盐斤之一的芦盐进入山西食盐市场的历史过程的考察,来展示晋北土盐及河东池盐所面临的生存状况。其学术旨趣并不只是集中在盐业史方面,其目的也不仅仅是为了搞清楚芦盐进入山西的来龙去脉,而是采用“通过芦盐看土盐”的策略,试图为今后更好地开展土盐与晋北区域社会变迁这一主题提供清晰的时代背景和历史依据,进而开启久为学界所忽略的“土盐史”的研究。笔者相信,该研究是一个积聚了环境史、经济史、社会史多重视角的重要课题,其空间范围并不仅仅止于山西一隅,而是涵盖了中国北方广大干旱半干旱地区诸省份在内,是一个有待于投入更多人力和精力来讨论的重要课题。本文对芦盐与土盐关系的研究,正是这一课题的重要组成部分。

《清史稿·食货志四》说“清之盐法,大率因明制而损益之”[注]《清史稿》卷123《食货四·盐法》,中华书局1977年版,第3603页。,清代的盐业制度在继承明代专卖制的基础上更加严密成熟。明代的盐业实行“开中法”,其实是将盐政变为边防附庸,是唐以来就场专卖制的一种变通,要求盐商必须到边防纳粮才可以换取盐引支盐,然后到指定的盐区销售。因为与边防关系的紧密性,开中制度存在着紧急性和不稳定性。万历四十五年,盐法改革,创立纲盐制度,由编入政府纲册的盐商先向国家纳银,然后直接从盐户收购食盐,形成一种商收、商运、商销的专商买卖制度。在这种前提下,划片行销的引岸制度更加成熟。清代承袭明制,继续实行专商引岸制。在清代前中期近二百年的时间,这种盐业制度确实为其带来可观的财政收入,但是嘉庆之后,随着清王朝盛世局面的结束,国家盐务也越来越疲惫,专商引岸制度动摇,引盐互相侵灌,私盐盛行,盐务亟待整理。本文所探讨的芦盐入晋就是在明清盐业这种大背景下展开。从盐区制度看,无论是开中法还是纲盐制,具体措施虽然有异,但是食盐划界销售的规定则属一致,严禁跨界销售,而且发展越来越僵化。山西中北部地区情况更为复杂,虽然在明清盐法制度上属于河东池盐的引岸地,但是历来有兼食土盐、蒙盐的习惯,并逐步发展为稳定的土盐行销区,在这种环境下长芦盐又是如何一步一步挤入山西中北部地区与土盐、蒙盐展开角逐,并且使自己逐步合法化的呢?

一、芦盐初次入晋:从供给边防到偏安一隅

(一)开中制下的芦盐入晋

芦盐,即为河北长芦盐,是海盐的一种,以其味美量大著称。“长芦,为沧州旧治,明初以长芦为盐产总汇之处,设都转运司驻其地,清时移驻天津,仍沿长芦之名”[注]曾仰丰:《中国盐政史》,上海书店1984年版,第68页。,此后河北所产的海盐,以长芦盐命名。管见所及,芦盐最早在山西行销的时间应在明代,行盐区域为大同镇。大同镇,总兵驻大同府,是明代守卫北部边疆的九个军事重镇之一。明朝建立,北方边患依存。明太祖洪武年间为了防止蒙古族瓦剌和鞑靼对中原的袭扰,设立九边重镇进行防御。继之为解决军需、充实边疆,施行开中制度,即鼓励商人输运粮食或其他军需物资(明中期以后演变为纳银)到边塞换取盐引﹐商人按引到指定的盐运司照数支盐,再将其销往行盐区,这是开中法的普遍形式。除此之外,开中制度还有一种形式,即由官运盐货到有关布政司或府县卫所,就近招商中纳。[注]刘淼:《明代盐业经济研究》,汕头大学出版社1996年版,第225页。大同、宣府、蓟州等边防重镇按明制例中长芦盐。《明史》记载:长芦盐“行北直隶,河南之彰德、卫辉二府。所输边,宣府、大同、蓟州”。[注]《明史》卷80《食货四·盐法》,中华书局1987年版,第1932页。《续文献通考》对于大同中长芦盐情况有更进一步的描述,记载明代大同府“中长芦盐”,每引定价二钱,其后运商认价三钱,土商如故。万历三十三年部议,土商比照运商加银一钱。其中提到“大同巡抚张悌言:‘大同中盐远,商罕至,率以土商充之,沙薄鲜收,转运内地脚费倍于宣府’”[注]乾隆《续文献通考》卷20《征榷考》载:“隆庆三十三年七月令大同土商引盐价仍其旧。 ”浙江古籍出版社2000年影印版。,乞照旧例,仍以二钱认纳。如果理解没有错误的话,从这两条史料我们可以分析出,大同镇“中长芦盐”,长芦盐有被运往大同镇,就近招土商中纳,再转运他地的情况,这样更有利于吸引盐商到前往大同地区中纳,这就为芦盐在当地销售创造了条件。

其实,大同地区在明代之前的很长时间都是例食当地土盐,兼食蒙盐。[注]此处的蒙盐不是特指,是一种泛称。唐代在大同地区就有军屯从事专门的土盐生产。《新唐书·食货志》载“幽州、大同、横野军有盐屯,每屯有丁有兵,岁得盐两千八百斛,下者千五百斛”[注]《新唐书》卷54《食货志四》,中华书局1975年版,第1377页。;《通典》中也有记载“大同、横野军盐屯配兵五十人,每屯一年收率千五百担以上准第二等,千二百石以上准第三等,九百石以上准第四等”。[注]《通典》卷10《食货十·盐铁》,中华书局1984年版。大同军在今朔州市东北马邑,横野军在今河北蔚县附近,二军俱系土盐产地。进入宋金时期,大同地区属于金西京路。《金史·地理志》记载西京路产“煎盐、捞盐”[注]《金史》卷24《地理上》,中华书局1987年版,第564页。,其中“煎盐”即指当时大同县、浑源州的土盐,“捞盐”即指鸳鸯泺、盖里泊、狗泺所产之蒙盐。蒙盐产地和大同地区同属西京路,当地除例食土盐外,食用蒙盐很有可能。随着蒙盐的发展,行至元代,“大同各属虽食本境土盐,昌州捞盐例亦通行”。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,盐务署1914年版,第102页。昌州即指蒙盐产地苏尼特旗境。此时的大同食盐市场土盐、蒙盐并存,这种局面到明初亦然。进入明代,芦盐开始进入大同食盐市场。由于史料的欠缺,这一现象的具体开始结束时间、持续情况、运作过程都无法讨论。不过,作为边疆的大同地区,本身远离长芦盐产销地,交通不便,在明代便有芦盐的出现,最根本缘于国家食盐“开中法”政策,缘于国家对边防军国大计的考虑,这样使得大同地区形成土盐、蒙盐、芦盐并存的局面。明中后期,中盐制度逐渐丧失实效,开中法逐渐演变为“纲运制”[注]“纲运制度”主要的内容为签商认引、划界运销、按引征课。,芦盐在大同的存在失去了国家政策的支持。同时,由于嘉靖年间明政府放弃河套地区,蒙盐产地随之失去,大同又面临土盐不敷的窘境,官方始议“河东盐法引目增入太原、大同字样,令二府一例行盐”。[注]陈仁锡:《皇明世法录》卷28《盐法》,吴相湘主编:《中国史学丛书》,台湾学生书局1965年版,第811页。由此也可以看出,芦盐、河东盐难以进入大同食盐市场,交通不便是一因素,蒙盐畅销的影响同样也很重要。到清廷定鼎北京之后,明时“边患”不复存在,为应付边患的中盐之法也就没有继承的必要,这样芦盐就难以以合法身份进入山西区域销售了。

(二)僵化盐政下的偏安一隅

国家有利于芦盐入晋的政策消失以后,芦盐入晋变得艰难起来,明代的开中法变成为非法状态。芦盐在大同镇的出现,可以看作是明朝政府为解决边需,吸引商人赴边中纳而采取的一种权宜之计。其实,无论是开中法还是纲运制,其法虽异,但是食盐划界销售的原则则属一致。具体到山西地区,在盐法原则上,除了平阳府、潞安府、泽州等行盐引地外,太原府、汾州也是河东官盐的行盐地方,只是“因河东池盐远在省南,太汾等府系在省北,计程一二千里不等,类皆崇山峻岭,路经崎岖,舟楫既不能通,车行又多险阻”[注]蒋兆奎:《河东盐法备览》卷11《奏疏》,清乾隆五十五年刻本。,而且这些地区从汉代开始也一直有食用当地所产土盐[注]山西中北部地区自产土盐,从汉代开始,百姓就有食用土盐的传统,到明清时期,土盐业更加发达,不仅成为当地食盐的主要来源,而且与当地社会经济有着密切的联系。的传统,“有土盐以故官盐不行”。[注]《明穆宗实录》卷35,隆庆三年七月丁亥,台北“中研院”历史语言研究所1965年版,第897页。到明嘉靖隆庆年间,政府对山西中北部土盐政策做出调整,给票收税,定额起课,自是以后太原府、汾州等地专行土盐。清承明制,食盐划界行销的原则依旧,山西土盐区盐法原则上仍为河东盐的引地,停止给票收税,“领河东之引而不食河东之盐”[注]雍正《山西通志》卷45《盐法》,中华书局2008年版,第1052页。,实行课归地丁之后的自由贸易,但这只是针对土盐采取的调适政策。在明清食盐划界行销原则下,尤其是万历盐政改革之后,引岸制度更加严密僵化,额定食盐必须由专商在官府的监督下,销售到指定的区域,而且严禁跨区销售,如果跨区销售,买者卖者同属犯法,所以无论是山西中北部土盐产销区,还是山西南部的河东盐行销区[注]清代河东盐的实际销区包括晋、陕、豫三省,在山西境内指介休以南的区域,乾隆之后有所缩小。,都严格禁止芦盐的进入。

但事实上是,山西南北差异较大,山川阻隔,行盐极不方便,有些地区河东引盐难以运达,而土盐又存在着产量不稳定的因素,百姓极有可能遭受淡食之苦,这就为芦盐私运山西销售提供了可能的条件。山西平定等中部偏东州县则正好具备了这些令芦盐潜入的条件。乾隆五十五年《平定州志》记载,平定州及其属县,远离河东池盐,“土宜不任熬煎,例食太原、徐沟土盐”。[注]乾隆《平定州志》卷5《盐法》,清乾隆五十五年刻本。但是土盐又因为受季节、天气的影响而存在着产量不稳定性,不能没有间断地运销到平定州县,人民很有可能面临淡食,而且与芦盐相比,采土煎熬而成的土盐在口感方面自然相差甚远,而且既然民众愿意买食,则芦盐与土盐的价格差距可能不是很大。除此之外,至关重要的便是地理因素。平定州县地接河北,又有太行山关口之交通便利地带可以到达芦盐销岸。上述种种因素便使得平定州县“时有议立商食芦盐者,盖以近界若直隶之井陉、平山、赞皇诸处,皆有商运,事宜奕。然既又以引地难于更张,法卒不立。”[注]《平定州、乐平乡、盂县食芦盐碑记》,光绪《平定州志》卷5《盐法》,清光绪八年刻本。显然在明清严密的“引岸制度”下,芦盐没有在官方许可下规模入晋,但是民众在例食土盐的同时,小规模贩卖、买食芦盐,“相延已久”。[注]《平定州、乐平乡、盂县食芦盐碑记》,光绪《平定州志》卷5《盐法》。在僵化的盐政政策下,芦盐依然还可以在平定州及其所属州县行销,其所依靠的当然不再是国家的政策,而是国家对民间既成惯习默许基础上的一种变通。这样的话,就使得芦盐得以在平定州及其属县偏安一隅,继续保持有限的市场,并且成为清代芦盐进入山西食盐市场的开口之处。不久之后,由于国家盐政的改革,芦盐入晋暂时合法化。

乾隆五十七年,由于河东盐务疲惫、盐引滞销,几乎到不可收拾之势,国家最终实行改革,废止商专卖制,“课归地丁,听民自运”,并且议准民众“如有就近买食土盐、花马池盐、蒙古盐之类,不许禁阻,并不许私收税钱”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(河东)》,盐务署1914年版,第67页。,确保食盐无虑。本就近买食芦盐相延已久的平定州及其属县,在官方的改革制度下,允许当地百姓在纳课之后,自由贩运。这种政策之下,其实是官方开始默许芦盐进入山西市场销售,但其行销范围并无扩大的可能性,因为此时山西南部 “课归地丁”之后的河东盐“东侵芦纲、南侵淮岸”[注](清)王守基:《盐法议略》, 中华书局1991年版,第33页。,中北部土盐也正处于蓬勃发展的阶段,土盐市场逐渐扩展[注]侯晓东:《清以来山西土盐问题研究》,山西大学2010年硕士学位论文。,芦盐行销区域仅仅在山西平定州县偏安一隅,且实行的是民运民销,无论是对河东池盐还是晋北土盐影响力均非常有限。但是嘉庆年间的平定州县运销吉盐事件却促使了芦盐入晋的正式合法化。

二、芦盐二次入晋:合法化后的市场扩张

(一)从改食吉盐到芦盐的合法化认定

嘉庆十二年,吉兰泰池盐[注]吉兰泰池盐,是蒙盐的一种,产地位于清代阿拉善旗地,在今内蒙古自治区阿拉善盟东部,以下均简称吉盐。收归官办,规定按引行销平定州县,该地“就近买食芦盐”受到冲击,但这一事件的结果却是官方彻底认可了芦盐在山西平定州县销售的合法性。在此,我们先对吉盐官办的背景和事件做出解释。清初,按规定吉盐不准行销山西内地,以免侵碍河东引岸,但因土盐的产量不稳、多有变化,河东官盐又运输不便,长期以来,山西北部地区就有兼食蒙盐的传统,特别是产于蒙古吉兰泰的池盐。乾隆二十二年,河东池盐遭受水淹,硝池堰决,“客水漫池,夹带泥沙,黑河为黄土所掩埋,盐气不能上蒸,且河身浅隘,蓄泄并难”。[注]蒋兆奎:《河东盐法备览》卷1《盐池门》。这是河东池盐历史上损失惨重的一次灾难,盐产大减,一时难以恢复。为避免民众淡食和保证河东盐课收入,官方开始准许河东盐区借吉兰泰盐商销运,并于乾隆二十八年“准土贩持引赴口采买,资令归绥道稽查册报”。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第106页。之后依然由于河东盐的匮乏、土盐的不敷,官方对于吉盐进入山西内地逐渐妥协。乾隆五十一年开放水运,但是规定吉盐水运以山西临县之碛口镇为界,只准在土盐区行销,不得侵扰河东池盐的实际销区。河东盐课自顺治元年至乾隆五十六年,盐课从每年131,178.56两[注]蒋兆奎:《河东盐法备览》卷8《课额门》。加至513,682.00两[注]参见林永匡:《清代嘉庆道光时期的河东盐政》,《晋阳学刊》1982年第2期。,增长近四倍,加之遭受水灾、产量大减,河东盐政陷入极度危机。终于乾隆五十七年,面对危机,官方实行“课归地丁”[注]“课归地丁”简单指将河东盐课摊入地粮内征收,池盐听由商民自由贩卖。的改革。但是这些改革在嘉庆初年的实施过程中又出现了一系列问题。其一,盐课摊归山、陕、豫三省地丁之后,虽然规定“课银应年清年款,各解本省藩库,虽遇蠲免地丁之年,不在蠲免之例”[注]徐世昌等:《清盐法志》卷84《河东十一·征榷门·盐课上》。,但由于嘉庆年间的川、楚、陕、豫、甘五省白莲教农民起义和清军的征剿战争的影响,陕西省的包括盐课在内的地丁钱粮多不能征收,河东盐课收入受到极大影响。其二,“课归地丁”的山西盐区[注]此处的山西既包括土盐区也包括河东盐区。实行交纳盐税之后的自由贩卖,这使其更加成为吉盐倾销的理想区域,吉盐灌入山西、陕西两省的河东引地,同样大大影响了河东盐课的岁入。而且由于“课归地丁”之后的河东池盐,盐价大贱,于是“以无课贱盐,东侵芦纲、南侵淮岸”[注]王守基:《盐法议略》,第33页。,私盐盛行,严重影响政府税收,河东盐政再次陷入危机。

面对困顿,官方做出两点决定:一是令河东“复行招商办运,规模查照旧章”[注]王守基:《盐法议略》,第33页。;一是整顿吉盐,“阿拉善王玛哈巴拉惧而献其池,于是池归国有”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第107、107、107、109、109页。,吉盐由此收归官办。同时为改善池盐不便、土盐不足的局面,将凡食蒙盐的“口外大厅、大朔两府并阳曲等四十四州县划为吉兰泰引地”,招商办运。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第107、107、107、109、109页。平定州及其所属乐平乡、盂县也于次年“新改为吉盐引地”,规定吉盐“按引行州县中”,但是却面临着与河东池盐同样的困窘,由于“路远费重,难以运往,此外又无可改食之处”[注]⑥《平定州、乐平乡、盂县食芦盐碑记》,清光绪《平定州志》卷5《盐法》。,当地民众再次面临淡食之苦。而且,当时官方又因担心河东池盐复归商运之后,“晋省所产盐斤,万一不敷民食”,所以考虑“或将晋省食盐地方近芦东者,即食芦东之盐,近两淮者,即食两淮之盐,自渐为充裕”。[注]⑥《平定州、乐平乡、盂县食芦盐碑记》,清光绪《平定州志》卷5《盐法》。其实,官方会有这种考虑也不是一时的权宜之计,“自乾隆二十年以来,由于河东池盐歉收,连岁倶在长芦借拨”[注]《长芦盐政官著为议办河东借买芦盐事奏折》乾隆二十四年十月十八日,中国第一历史档案馆等编:《清代长芦盐务档案史料选编》,天津人民出版社2014年版,第76页。,这就为潜入平定州县许久的芦盐正式合法化提供了更加充足的条件。经地方政府多次上奏后,官方最终于嘉庆十五年覆准:平定州县买食邻境土盐兼食芦盐,“听自负贩,不立商办”,至于应纳“盐课归于酌留土盐引税”。[注]《平定州、乐平乡、盂县食芦盐碑记》,清光绪《平定州志》卷5《盐法》。“引税”指食用土盐州县,领河东盐引,将其摊归地丁征解。至于所食之芦盐,则仍从从直隶的井陉、平山、赞皇等县经过太行山关口的交通便捷地带运入,芦盐正式以合法的身份进入山西中东部地区。

(二)合法化后的非法南侵

清代中期,芦盐在山西平定州县销售的合法化,可以看作是国家对盐法制度做出的调适,在地方上结合民情的“因地制宜”,但是禁令一开,太行关口附近买食芦盐同样便捷的州县难免会效仿。芦盐在平定州县是合法的,但是除了平定州县,在盐法原则上就是为非法,即为私盐。除此之外,吉兰泰盐引停办、吉盐引岸废止对于芦私侵蔓山西中东部州县的影响同样不容忽视。前文已经提到,嘉庆十一年,蒙古吉兰泰盐池归公,“将口外各厅、大朔两府并阳曲等四十四州县划为吉兰泰池引地,岁定引额八万七千五百道”。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第107、107、107、109、109页。这样的话,太原府、汾、平、辽等向食土盐的州县就从河东盐引地划归吉盐引地。按照盐法原则,芦盐仍然被禁止在吉盐引地之外,但是招商纳课、认地行盐之后的吉盐因运费昂贵、成本加重,获利鲜薄、商情疲惫,“引额过多,课运屡误”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第107、107、107、109、109页。,先于嘉庆十六年改为官运,十七年又议归商办,“终以销路难畅,因将盐池给还盐官,裁撤所有引课摊入河东,谓之活引,而吉岸由此废矣”。之前在引岸制度的严禁下,芦盐侵入山西还有所阻碍,现在“吉岸既废,盐禁大驰,”长芦盐纷然错出,散漫无忌。加之咸同以后,盐政本身已更加疲敝,抽厘制度又兴起,导致盐价日贵,私盐愈盛。芦盐经过太行关口便捷之地倾销山西日盛,行销范围也逐步扩大,平定州南部的辽州即有芦盐私下越境侵入,这时的芦盐已不再满足于只以合法身份出现于平定州县。

清嘉庆以后,官方虽然逐渐默许芦盐在山西的贩卖,但是行销区域却有严格的限制,只允许在土盐产销地区售卖,至于南部河东盐销岸地区则严防芦盐的侵入。全国各大盐区,引盐互相侵灌由来已久,并非始自清末。咸同时期,一方面由于河东盐务的改革功效,一方面由于捻军活动造成的芦盐滞销,河东引盐畅销一时,芦盐在这一时期不可能侵及南部河东盐销岸。同治六年之后,捻军活动平息,芦盐销售恢复正常,“山西河东引地被芦盐越境侵灌”,使得豫引、河东盐引滞销,国家税收受阻,于是“著河南巡抚严饬行销河东引地,各州县协同委员实力查缉,如有长芦盐商、天津红盐、及汴梁小盐入境,即照私贩例,从重惩办”,但是“长芦盐价贱于河东,禁令虽严,越私实未能免”。[注]《谕内阁着严密巡辑查禁芦盐越境侵销事》,同治八年十一月初三,《清代长芦盐务档案史料选编》,第487页。光绪年间芦盐越境私销的情况更加严重,原因首先是河东池盐较之芦盐,已经本重价高,到光绪年间积累的各种“加价加捐”使得河东盐成本更高,盐价愈贵,官不敌私,芦盐越境私售自然难免。除此之外,芦盐运输方式的变革颇值关注。光绪年间“值京丰、京汉、京张、津浦路线告成,运盐多由铁路,转运之便无若芦岸”[注]盐务署编:《中国盐政沿革史(长芦)》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》,台北文海出版社1966年版,第57页。,成本之轻加运输之便,使得芦盐销售更加优于河东池盐,“芦私侵越甚于从前”。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(河东)》,第91页。于私盐盛行地方设卡驻缉是首选之策。光绪二十年,“山西凡设二卡,曰三门口,在平陆境以阻沿途脚户透漏走私也,曰陵川,设于陵川县,以防芦私也”。但是在盐政积重难返的状况下,缉私严禁已经难以防止,芦盐侵灌日多,于是官方决定以征为禁,“光绪二十八年,仿照河东行销豫、陕例,由销盐省份另征加价。凡芦盐运入山西,每觔收加价六文”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第111—112、113、113、114、114页。,这样,扩大规模入晋的芦盐再次暂时合法化。由于资料的不足,无法查找这一政策何时结束,不过在清末国家盐政较为混乱之时,这种政策也只是一种临时之举,不会持续长久,但政策所造成的芦盐在山西行销范围的拓展则是肯定的。

三、芦盐三次入晋:交通条件及政策的改善与全面合法化

(一)正太铁路的开通与清末民初盐政改革

如果说同光年间芦盐只是进入到靠近其销岸的山西东部州县,那么正太铁路的开通,则为芦盐行销山西省中部州县提供了重要的交通条件。1907年,正太铁路正式开通,彻底改变了山西与河北之间的交通状况,芦盐进入山西更加便捷。宣统二年,重新整理盐务,计划在山西中北部地区重新划定销盐区域,基本定为蒙盐销区,“将太汾以西、黄河以东、五原以南、隰州以北拟行吉兰泰盐,并以鄂尔多斯盐附之,丰宁以南、忻代以北拟行乌珠穆沁盐,并以苏尼特盐附之”,但是考虑到山西东部区域“平定、辽州以东毗连长芦引地,且与蒙盐、土盐相隔较远,民间膳食芦盐久成习惯,议行芦盐”。[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第111—112、113、113、114、114页。规划出台后,便在山西省城设立晋北盐务总局,先行试办,但是不久之后武昌起义爆发,蒙盐立岸未得实行,只有平定、辽州暂行芦盐的计划于宣统二年实行开办,但这次并不允许“民自贩运”,而是在“正太铁路附近之平定州设官运局,按年借运,发商销售,将平辽等处芦商盐店全行撤出”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第111—112、113、113、114、114页。,官运商销芦盐,具体办法是“仿照淮南借运例,以八百斤为一引,按晋引二百五十斤分为三引,借运芦盐一万引,按合晋引三万引,每引定例商交正课二两,运本二两五钱,每斤另交加价二文”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第111—112、113、113、114、114页。,销售区域限定在阳曲、榆次、平定、乐平、寿阳、盂县、辽县、榆社、和顺九县。可以看出,在全国盐务疲废的清末之季,引岸实废,私盐兴盛,国家力求整顿,将盐务收归官办,以期改善,而正太铁路的开通则正好为国家政策在山西中东部州县的实行提供了便捷之路。芦盐沿着正太铁路重新以官运商销形式进入山西销售,并且成功做到了其在山西食盐市场的拓展。山西中部以土盐为主要食盐来源的阳曲、榆次等省城附近县,也因“人民生活程度较高,以故官运芦盐,得以行销”[注]《呈盐务署筹议维持土盐锅户生计及整顿芦盐大概办法文》,民国七年八月十七日,徐翿署:《晋北治鹾录》,1920年版,日本东洋文库藏。,芦盐开始伸入山西中北部土盐产销区。

民国肇新,百废待兴,整理盐务成为不容再缓之势。民国二年,北洋政府开始全国的盐务改革,机构方面成立专门的盐务稽核和盐务行政两大系统。在具体的盐法方面,要求废止“专商引岸”制度,号召实行“就场征税、自由贸易”等西方近代制度。但是由于全国各地盐务复杂,难以马上整齐划一,所以在具体的实施过程中,采取渐进主义的办法,如“开放引岸,停止官运”。[注]曾仰丰:《中国盐政史》,第31页。具体到全国土盐生产,民国政府则在盐法原则上对土盐采取封禁政策。山西中北部地区分布着大面积的盐碱化土地,“地多系卤,薄不堪耕,山阴、应县等处尤属瘠卤,惟扫土淋盐,运销邻县”[注]盐政杂志社编:《中国盐政沿革史(山西北路)》,第111—112、113、113、114、114页。,在民国以前主要为土盐市场,长久以来采取交纳盐税之后的自由贸易政策,在地方经济、社会生活中扮演者重要的角色。官方面对扎根于山西社会的土盐经济,一时难以禁绝,则在具体实施过程中,转而“寓禁于征”,按熬盐锅口征税,锅户本身“领此卤地亩税须纳”,在此政策下变为“既领卤地除报税外复要纳粮”[注]《呈盐务署中南两路土盐改征税则最近情形文》,民国八年五月二十三日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,熬制土盐成本加重,这使得本身口感、品质存有缺陷的土盐在价格方面也无优势可言。因此,国家的政策、土盐的困窘,使得山西中北部地区成为芦盐大规模行销的理想区域。更为关键的是,正太铁路的修建为芦盐规模入晋铺平了道路。

(二)芦盐行销的全面合法化

清末作为官运芦盐区域的平定九县[注]九县指阳曲、榆次、平定、乐平、寿阳、盂县、辽县、榆社、和顺县。,就是在这样的制度变革下,于民国七年(1918年)四月开始停止官运、试办开放,宗旨为“自由贸易,减价畅销、裕课便民”。具体实施办法为,停止芦盐官办,招商承办,商无专卖性,任何商民只要在长芦稽核分所纳税、到晋由阳泉、石庄查验局查验后,便可在阳曲、榆次、平定、昔阳、盂县、寿阳、辽县、和顺、榆社九县之内自由贸易,但严禁销往别县。结果正是,相对于价廉味美的芦盐,所产之本重价高的土盐根本无法与之竞争,当时土盐的售价在每百斤六元以上,而芦盐售价则在四元左右[注]《呈盐务署筹议维持土盐锅户生计及整顿芦盐大概办法文》,民国七年八月十七日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,实不能与之相较。土盐在九县的销售市场“大半为芦盐所占,销路锐减”[注]《呈盐务署筹议维持土盐锅户生计及整顿芦盐大概办法文》,民国七年八月十七日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,而且销售芦盐各商竞争日烈,“每每借口食盐,侵销九县之外”[注]《呈盐务署筹议维持土盐锅户生计及整顿芦盐大概办法文》,民国七年八月十七日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,芦盐溢出九县之外成为不可阻挡之势。

芦盐在平定九县的畅销,让本就对土盐采取封禁的民国政府,决定继续拓展芦盐在山西中北部的自由贸易区域。民国八年,稽核总所拟将“晋北[注]“晋北”指民国二年之后,晋北榷运局所掌管的全部产销盐区。山西中北部土盐产区分为中、南、北三路,北路则大同、怀仁、山阴、应县、天镇、阳高、浑源、乡县、代县九县;中路则忻县、定襄、崞县、五台、阳曲、榆次、太原、太谷、清源、徐沟十县;南路则文水、交城、汾阳、孝义、介休、祁县、平遥七县,销区除上述二十五县外,再加左云、右玉、广灵、灵邱、神池、静乐、繁峙、宁武、寿阳、盂县、平鲁、五寨等十二县。全部区域开放,任听芦盐输入”,经晋北榷运局反复呈报:“消灭土盐,商无良方”[注]《呈盐务署陈明会商芦盐输入碛口区内办法及税局拟请开放情形文》,民国八年三月十二日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,以土盐为生计的地方民众,由于平定九县芦盐的开放已经倍受影响,如果全境开放的话,人民将无生存之本,而且蒙盐、花盐在晋的行销也会受到影响。最后,盐务署考虑到“蒙盐湖租期限亦未满届”,如果全部区域开放的话,自由贸易芦盐畅销势必会影响到官运蒙盐的销售,决定继续“以正太路线为推广开放区域之准”[注]《呈盐务署陈明会商芦盐输入碛口区内办法及税局拟请开放情形文》,民国八年三月十二日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,将太谷、太原、文水、交城、平遥、介休、汾阳、孝义等县一律开放,芦盐自由行销暂时被限定在十七县之内。这一趋势并未坚持多久,民国九年三月,盐务署指令“由正太铁路输入之芦盐,可自由行销晋北全部”[注]《训令包头北路分局行知开放芦盐区域界线文》,民国九年四月二十七日,徐翿署:《晋北治鹾录》。,这次划定的区域系指内长城以南,东至平型关西迄红门市口。芦盐自由贸易区域再次扩大,中路土盐产销区(忻州、定襄、崞县、五台四县)以及销售土盐的神池、静乐、繁峙、宁武县被包括在内。此后,晋北北路土盐产销区也对芦盐开放。[注]关于晋北北路土盐区何时对芦盐开放,目前还未查到确切时间,但是从曾仰丰著《中国盐政实录》之附录一《民国二十五年七月一日全国各盐区销地及税率表》中有关芦盐销地的记载可以推测出,民国九年之后晋北北路对芦盐也行开放政策。铁路的便捷,使运盐入晋不再受季节、气候、地势各种影响,芦盐由平汉铁路运到石家庄,经石家庄[注]因平汉铁路和正太铁路的轨道宽窄不同,石家庄成为芦盐转运之枢纽,运往山西的食盐必须在石家庄卸下,再由正太铁路运往山西沿线各县。转运,再由正太铁路源源不断地运往山西沿线各县,由商贩运,自由贸易。至此,芦盐进入到山西整个中北部土盐市场,全面合法化。更值得注意的一点是,芦盐对食盐市场的挤占,使得土盐销量一时之间大减,以民国七年为例,土盐由平均半年最少销售96419担减少到仅售39225担,根植于山西社会,关乎民众生计的土盐经济面临着严重的危机。

结 语

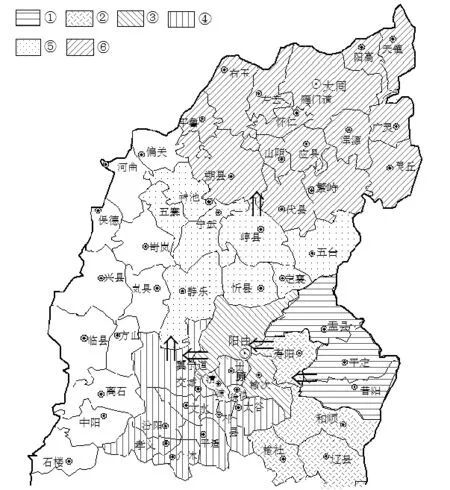

明初,设立九边重镇防御边患,继之为解决军需、充实边防,实行食盐赴边开中制度,这样在国家政策的支持下芦盐初入晋,行销山西大同地区,与当地食盐市场的土盐、蒙盐形成多盐并存的局面。随着开中制的逐渐失效以及清廷定鼎北京,为应付边患的中盐制度也就没有继续存在的必要,当国家有利于芦盐入晋的政策消失后,芦盐入晋变得艰难,从开中制下的合法状态变为“专商引岸”制下的非法状态,无论是山西中北部的土盐产销区,还是山西南部的河东盐产销区,都严格禁止芦盐的进入。但是山西南北差异较大,山川阻隔,行盐不便,有些地区河东盐难以运达,土盐有时又存在着不敷食用的情况,处在这种困境中的山西东部平定州县则成为芦盐再次行销山西的开口之处。当然在清代严密的引岸制度下,芦盐依然可以在平定州及其属县行销,其所依靠的不再是国家政策,而是国家对民间既成惯习的一种接纳和默许。在官方做出的这种变通下,加之“改食吉盐”的不成功之鉴,芦盐在山西平定州县的行销正式合法化。合法化后的芦盐开始寻找市场扩张,不再满足于只以合法身份出现于山西平定州及其属县,加之清代后期盐政疲敝,抽厘制度又兴,导致官盐价格日贵,私盐愈盛,芦私开始出现于平定州南部的辽州,甚至山西南部的河东盐销区也有芦私的出没。面对芦盐的非法南侵,官方在不得已的情况下,采取以禁为征,使得芦盐入晋再次合法化,这种妥协政策造成芦盐在山西境内的行销范围扩大是肯定的。此时的芦盐无论是合法抑或非法,也只是出现于毗邻芦盐的地区,而且买食芦盐交通相对方便的山西东部州县。然而,之后正太铁路的开通以及清末民国盐政政策的改善则使得芦盐入晋成为不可阻挡的趋势,短短数年,芦盐便以合法的身份冲出山西东部地区,挤入山西中北部食盐市场,芦盐入晋全面合法化。清代芦盐入晋见示意图。

清代芦盐入晋示意图

说明:①清代中期,“习食芦盐”的平定州及其所属盂县、乐平成为芦盐再次进入山西食盐市场的开口之处。底图为民国时期山西行政图,民国三年,乐平县改名昔阳县。②清代中晚期,芦盐销售溢出平定州及其所属盂县、乐平,新增寿阳县、辽州及其所属和顺、榆社。③正太铁路的修建,成为芦盐规模入晋基础。宣统二年,销区新增阳曲、榆次,芦盐开始伸入山西中北部土盐市场。 ④民国八年,继续以正太路线为推广开放区域之准,将太谷、太原、文水、交城、平遥、介休、汾阳、孝义等县(土盐中南路产销区)一律对芦盐开放。⑤民国九年三月,芦盐销区再次扩大,中路土盐产销区(忻州、定襄、崞县、五台四县)以及销售土盐的神池、静乐、繁峙、宁武县被包括在内。 ⑥民国九年以后,芦盐销售伸入土盐北路产销区。至此,芦盐进入到山西整个中北部土盐市场。

从明代开始,芦盐从供给边防到偏安一隅,从在平定州县的正式合法化到冲出平定州向南非法入侵,再到以合法身份进入山西整个中北部食盐市场,这一现象的发生,不可避免地要考虑到国家盐法体制的影响。万历之后,国家实行“专商引岸”制,食盐严禁跨区销售,山西在盐法原则上为河东池盐的行销地,虽然在某些地区这一制度并未真正实行,仍有芦盐进入销售,但是限于盐法的牵制,芦盐不可能大规模进入山西。同样,在国家盐法体制“因地制宜”的决定下,芦盐进入山西行销也经历着“非法”与“合法”的循环。其次,民国之前,官方虽然对山西土盐不采取保护政策,但是默认其存在的合法性,山西土盐业发展到它的最辉煌时期,几乎占有整个中北部食盐市场,在这时芦盐是很难挤入山西食盐市场的。因此,芦盐最初也只是在毗邻其引地,而贩运芦盐相对方便的山西中东部州县行销。但同时也应该注意到,正是由于土盐自身的各种缺陷,使得平定州县成为芦盐大规模进入山西的开口之处,更是芦盐得以在国家政策的支持下大规模入晋的重要内部因素。

然而,明清时期芦盐没有大规模入晋,除盐法体制外,更为重要的一点是交通不便。太行山脉的阻拦,行盐不便,为山西土盐市场形成一道天然的保护带,直到西方现代化交通工具的引入,使得这一格局被彻底地改变。1907年,正太铁路正式开通,大大地改变了山西和河北的交通状况,它成为芦盐入晋规模大扩的硬性基础。之后,民国政府“寓禁于征”的土盐政策,使得本身品质较差的土盐根本无法与之竞争,芦盐沿着正太铁路进入山西,直至挤入整个山西中北部食盐市场。

——盐业古籍整理新成果《河东盐法备览合集简注》出版