基于文化符号学理论的边境地区民族旅游发展策略研究

金艳春 朴润绪

(1.辽东学院 旅游管理学院, 辽宁 丹东 118001; 2.韩国全北国立大学 商学院, 韩国 全州 54896)

一、引言

中国陆地边境线总长2.2万公里,与14个国家接壤。在中国边境地区的九个省(自治区)中,民族自治地区有107个,边境地区生活的人口中48%为少数民族(李明伟,2016)。随着中国“一带一路”倡议的实施,边境地区逐渐走向开发开放,民族旅游的发展面临新的契机。围绕中国“一带一路”倡议,搭建旅游合作共同体与城市旅游合作机制,促进边境旅游发展,对于加快边境地区开发开放,形成全方位开放新格局,促进区域协调发展、构建和谐稳定周边,具有重大战略意义(刘宏芳,2017)。

民族旅游是以民族地域特征、民族文化为重要吸引物的旅游形式,与其他旅游形式相比具有明显的地域性、文化性,不仅吸引众多旅游者的兴趣,同时也引起包括旅游研究者、社会学研究者以及人类学研究者的关注。2013年国家“一带一路”倡议提出以来,具有民族地区、边疆地区和跨境区位三大区位特征的边境地区民族旅游成为地区开发的一大关注点。边境地区作为社会经济文化政治等多维度发展的空间,除了可以给旅游者带来与其他旅游资源类似的休闲观光体验,同时又由于具有异域体验性而有别于内陆地区其他旅游资源(孙小荣,2017),结合民族文化的独特景观,构成了边境地区旅游的主要吸引力。

从民族旅游研究初始,就一直有关于民族文化“原真性”等的讨论(杨昇,等,2008),关于民族旅游发展究竟如何协调民族文化与旅游体验关系的问题也是一直存有争议。民族文化是民族成员共同参与共同事务的过程中形成的文化,与民族发展息息相关;同时,民族文化在民族发展中、在民族旅游发展中又是重要的旅游资源,对旅游者具有较强的吸引力。此外,发展民族旅游也有利于促进少数民族文化与地区更好地融合,关系到社会和谐和民族地区的关系稳定(邢至朝,等,2011)。在此背景下,从文化符号本源角度出发,对文化的符号特征与民族文化符号系统构成予以研究,对如何更好地开发与利用民族地区资源将具有明显的现实意义。

二、民族旅游的研究背景

“民族”属于人类学研究范畴,司马云杰(2011)将民族定义为“人们在历史上形成的一个有共同语言、共同区域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”。民族旅游是以特定民族文化或民族区域为旅游对象或目的的旅游活动,涉及研究视角较广,研究成果较多,其中民族旅游的内涵及表现形式始终是其研究焦点问题。民族旅游有Ethnic Tourism、Aboriginal Tourism、Indigenous Tourism三种英文表述,表述的不同不仅体现在语言、用词的不同,也体现在其所指的旅游对象、旅游形式等不同,但总体上都是将异于本民族的文化、群体、地域作为旅游观光的对象,以此为基础开展的旅游活动。根据对“民族”一词的定义,即具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同体,民族旅游可以界定为旅游者为了体验异质文化、异域风情而参与的旅游活动,其旅游吸引物是由民族文化、民族生活等共同构成的综合体。

较早对民族旅游进行界定的瓦伦·L·史密斯(2002)在其《东道主与游客》(HostsandGuests:TheAnthropologyofTourism)一书中将“民族旅游”(Ethnic Tourism)归入五种旅游形式之一,强调民族旅游主要是以地方的“奇异”和异域的民族风俗习惯为特色。埃里克·科恩(2001)与史密斯的界定类似,强调民族旅游是观光旅游的一种变体,其目标群体在文化上、社会上或政治上不完全属于他们所居住国的主体民族,他们由于自然生态和文化方面的独特性、差异性而被贴上了旅游的标志。中国学者对民族旅游的研究较多,界定角度也较为多样,从所用名词角度包括“民族文化旅游”“民族地区旅游”“民族风情旅游”“少数民族旅游”“民族民俗旅游”以及“民俗旅游”“民俗文化旅游”等概念,这些概念互有重复,有些则含义略有不同(徐新建,2001),但总体上都强调“民族”是一种可供开发利用的市场资源和民族交往的外在符号。

为了更好地开发利用“民族”这一符号特征,以使民族身份得到突出,开发者与交往者们将其简化为“民族特征”并抽掉与“特征”无关的其他内容,“各少数族群之间复杂的社会和文化的差异往往被简化为一系列经过挑选的、表面化的、容易辨认的标记”(王林,2009),如满族妇女的旗袍服饰和三面炕的传统住房结构、藏族的长袖宽腰大襟服饰和平屋顶建筑、蒙古族具有草原风格的蒙古袍等服饰和圆形的蒙古包建筑等,通过这样的一些符号来传达各民族的特征。

从民族旅游研究发展情况来看,民族旅游涉及民族、文化、社会等多方面问题,研究者也主要基于两个角度,一方面强调的是民族旅游发展对增强文化认同感、社会经济、政治发展具有明显推动作用,从而对传统的关于旅游发展对少数民族文化的原真性带来负面影响的观点予以质疑;另一角度则是认为尽管民族旅游具有一定文化、社会等积极影响,但为民族地区带来的实际经济利益并不如预期。因此,要充分发挥民族旅游的效用需要从多个角度考虑,考虑到民族旅游涉及因素的复杂性、多样性,多重视角的引入对于民族旅游的研究是十分必要的。

三、民族旅游中的文化符号系统

(一)符号学与文化符号

文化是一种通过符号在历史上代代相传的意义模式,它将传承的观念表现于象征形式之中。通过文化的符号体系,人与人得以相互沟通,绵延传续,并发展出对人生的知识及对生命的态度。文化符号学是将符号学的理论应用于文化现象的分析,从符号的视角更好地理解文化的产生与变迁。

瑞士语言学家、符号学家索绪尔为了阐明语言的本质,提出了语言的符号性问题,并由此创建了完整的符号理论。索绪尔从符号的物质层面与意义层面对符号结构进行解释,提出符号是由物质层即“意符”(或“能指”)(Signifier)以及意义层即“意指”(或“所指”)(Signified)所构成,“指称”(Signification)就是将能指与所指结合在一起产生符号的过程。一个符号的能指与所指具有相互关联性,但这种关联一旦越出指称系统将不具有任何意义(李建纬,2006)。符号学另一代表性学者是德国哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer),他的哲学思想对符号学研究有重大启发作用。他认为,人的正确定义应该是“符号的动物”,人类所创造的文化是符号文化,人类文化的各种形式:神话、语言、艺术和科学等无不是符号的不同形式(郭鸿,2008)。根据研究者对符号及文化符号的本质、形式的界定,可以对文化相关的各构成主体予以分析。

(二)民族旅游中的文化符号系统

民族旅游资源的构成因素较多,既包括物质层面的如民族饮食、民族服饰、民族建筑、民族生产工具等要素,也包括精神层面的如民族语言、民族文字、民族文学、民族科学、民族艺术、民族哲学、民族宗教、民族风俗、民族节日和民族传统。这些因素作为民族文化符号的表现,既是对民族特征的展示,也是对人们思维方式、思想意识的一种反映。根据索绪尔对符号系统的划分,即物质层面的意符(能指)系统与意指(所指)系统,可将民族旅游符号相应划分为旅游意符系统与旅游意指系统:

1.民族旅游意符系统与意指系统

民族旅游意符系统指旅游者可以通过感觉器官看到、听到、接触到的各种民族特征的符号标示。在民族旅游开发过程中,民族文化展示、民族节庆、歌舞表演等一直是民族旅游资源的重要构成,不论是图片、文字等静态形式展示还是歌舞表演、节庆活动等形式,均是旅游者可以直接感受到的产品形式,这些形式均属于民族旅游中的意符系统。例如,辽宁省作为满族的发祥地、发迹地与世居地,满族文化赋存量大、类型丰富、特色鲜明、品级较高,包括满族居住文化资源、饮食文化资源、服饰文化资源、婚嫁文化资源、歌舞与游艺文化资源和节庆文化资源,成为发展满族民族旅游的垄断性资源(崔广彬,等,2007),这些资源的表现形式即为民族旅游的意符系统。

民族旅游意指系统是民族文化中的意义层,是与感官知觉产生联系的相关文化概念或意义。意指符号一般不能为旅游者直接感觉到,需要通过讲解、引导等形式使旅游者思考、理解到领悟。如侗族大歌展示给旅游者的只是表演者对声音的诠释以及表演者之间演唱技术的配合等,但实际上侗族大歌在侗族人们生活中真正的意义是人们交流、交往的一种重要手段。

2.民族旅游符号系统的诠释

民族旅游文化符号中的意符系统与意指系统是对同一主体的两个角度的诠释,只有将意符与意指综合考虑,才能全面把握民族文化的内涵。除此以外,单纯的划分意符系统与意指系统还远远不够,在实践中还需要考虑到观者即旅游者对意符系统与意指系统的领会与把握。根据皮尔士的观点,符号之所以为符号乃是因为有“诠释”的动作,通过观者的诠释的介入,客体才被赋予意义。

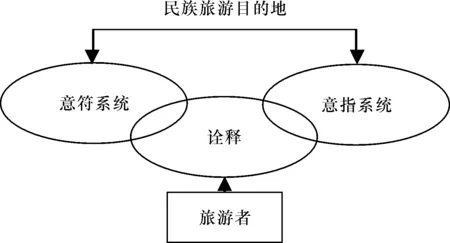

图1民族旅游符号系统示意图

根据符号互动理论, 旅游就是人与人之间的符号交流, 是人与人之间的符号的互动(孙洪波,2009)。在民族旅游过程中,不仅要让旅游者感觉到旅游文化符号的意符系统,同时也必须使其感受到旅游文化符号的意指系统。只有做到两个系统的有机结合和完美统一,民族旅游文化符号才真正实现其应有的意义,旅游者才会真正 “沉浸”其中,民族文化才能真正被理解,文化认同及文化建构才能得以实现(如图1所示)。

四、边境地区民族旅游符号系统问题分析

在中国少数民族聚居地区,由于长时间的生产生活习惯,形成了具有浓郁民族风情和深厚文化底蕴的文化景观(宋徽,2015),这也成为民族旅游对旅游者最大的吸引力。相对来说,在边境地区生活的少数民族,由于与内陆城市、现代文化接触地相对比较少,使其民族文化特色保存得更为完整。尽管如此,随着边境地区的开放发展,在如何协调其传统民族文化与现代旅游者需求之间也出现了很多矛盾,从符号学角度来看,其中又以符号系统间、符号系统与旅游者之间关系矛盾最为显著。

(一)意符系统与意指系统相分离

一个完整的符号系统应由意符系统与意指系统共同构成,即兼具内容与形式。边境地区相对内陆中心城市,经济发展比较落后,地理位置比较偏僻。旅游业在中国的快速发展,为边境地区产业发展带来了新的契机。与此同时,为了提高其旅游产品的吸引力,迎合旅游者的需求,在许多民族地区,民族旅游产品往往将其文化进行片面化、场景化截取,将原本完整的、具有一定文化内涵的形式切割为分离的、没有实际意义、完全是展示性的文化表现形式。这种表现形式由于缺乏对应的意指系统支撑,使很多民族文化无法正确展示,即出现学者们讨论的“商品化”“舞台化”问题。例如,杨振之(2006)曾以九寨沟为例,指出九寨沟景区为了显现九寨沟景区为藏族人居住地,在景区内藏寨村口将藏族经幡阵制作得很大很高,藏族的八宝吉祥图案也全部彩绘在墙体上。而事实上,九寨沟的藏族无论建筑还是衣饰都是很质朴的,这是为了发展旅游招徕游客有意标出的各种藏文化符号。这种割裂意符系统与意指系统的做法,不仅使九寨沟景区失去了民族文化的真实性,而且也是一种反文化的做法。

除了这种“表演式”的意符系统与意指系统相分离,近几年也有许多研究者开始关注“宣传式”的意符与意指系统的分离。聂康等(2016)在研究中发现在对民族旅游进行媒介宣传如电视广告、旅游宣传手册、网络时,为了能够吸引潜在旅游者,旅游宣传内容往往迎合大众旅游者的需求,如将民族旅游目的地宣传塑造成有着天堂般的环境或已消失的伊甸园等。关于这一问题,国外研究者也给予了关注,如加拿大研究者研究发现,少数民族往往被描绘为“能歌善舞、活力四射”的角色,但大多数少数民族事实并非如此(郜捷,2010)。

(二)意符系统形式单一

索绪尔在研究符号系统时曾提出,符号具有任意性,即意符与意指是任意联系,没有固定关联,即可以通过多种途径或媒介将意符与意指系统关联。民族旅游具有本真性、体验性、人文化、生态化等特征,但在民族旅游发展过程中,往往过分受制于旅游者已有观念系统或者媒介宣传内容,如提到蒙古族就是骑马,提到苗族就是银饰等(张颖,2015)。此外,由于边境地区毗邻另一个国度,对于很多旅游者来说具有很强的“异域性”“神秘性”的吸引力,而生活在边境地区的少数民族也被认为应该是具有更强、更鲜明的民族特点。不可否定,选取最为鲜明的特征代指某一旅游产品或旅游形象具有一定必要性,但是在民族旅游产品开发中不应受制于这些先有观念,应围绕民族文化这一核心,开发综合性、系列性产品,多方面展示民族文化。例如,满族除了被人熟知的服饰文化、建筑文化,还有语言文字文化、歌舞文化、礼节文化、禁忌文化、婚俗文化、食俗文化、节庆文化等。因此,进行民族旅游产品开发,应全面展示民族传统文化内涵,民族旅游符号才会更丰富,民族旅游才会有发展。

五、边境地区文化符号系统开发与民族旅游发展路径

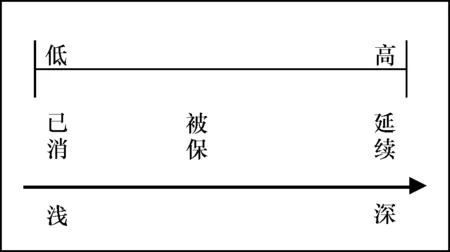

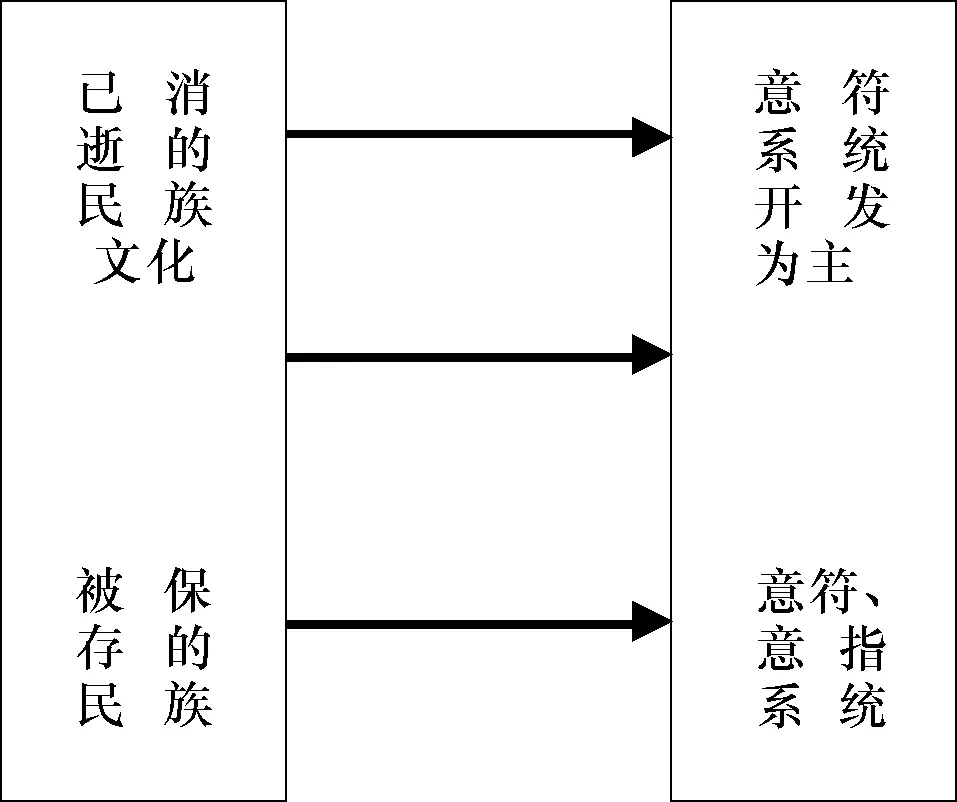

边境地区民族旅游的发展不仅对于边境地区经济发展、 “一带一路”倡议的顺利实施具有重要意义,而且也是民族文化自身的文化保护、文化创新与发展的必要途径。从中国目前民族文化现状来看,总体上可以划分为三种类型,即已消逝的民族文化、被保存的民族文化以及延续的民族文化,这三种类型均反映了特定民族的习俗、文化等特征,但与人们的生活联系性不同(如图2所示)。这三类民族文化发展阶段不同,其意指、能指符号系统的内容也有其自身特点。因此,对于这三类民族文化,在旅游开发中应采取不同的措施和开发侧重点(如图3所示)。

图2民族旅游开发序列图图

图3 民族旅游符号系统开发类型图

(一)已消逝民族旅游文化开发对策

已消逝的文化指该民族原有代表性文化、习俗已消失,或者部分保留,如辽宁地区满族文化。由于满族与汉族融合程度较大,满族原有习俗基本不存在,从文字到生活习俗基本消逝。对于已消逝文化应重点开发展示性、表演性产品,如中朝边境地区丹东青山沟建立了满族民俗村,通过满族歌舞表演等形式对该文化进行诠释。因此,对于这一类已消逝的民族文化,重点是文化符号中意符系统的应用。

(二)被保存的民族文化开发对策

被保存的民族文化是目前该民族人数较少,只有少量人群在沿袭这一文化,原有民族文化已面临绝迹或消亡,如原住民文化、土著文化。随着国家社会经济的发展,这些族群的存在需要依赖于国家、地方等相关援助。对于被保存的民族文化,由于其文化的独特性,一方面对旅游者具有极强的吸引力,另一方面由于与现代社会的脱离,很多文化表征旅游者无法理解甚至不能接受。因此,对于这一类型文化,应在意符系统开发基础上,适当增加意指系统的开发,即演示性、参与性产品共同开发。

(三)延续的民族文化开发对策

延续的民族文化即从民族文化形成以来一直延续至今,暂时还未出现消逝等迹象。对于延续的民族文化,包括中国目前很多少数民族文化,应开发深度民族旅游,使旅游者能够深入民族社区、民族生活深度感受民族文化特色,即实现对民族文化系统的诠释过程。这一类边境民族文化的代表如位于中俄边境的满洲里蒙古族文化,长期以来其以边境特色、蒙古族文化吸引了众多旅游者。满洲里于2018年4月获批国家边境旅游试验区,通过强化政策集成和制度创新,推进沿边重点地区全域旅游发展,打造边境旅游目的地。

六、结语

根据符号系统的一般构成,可将民族旅游符号划分为意符系统与意指系统。 民族旅游意符系统指旅游者可以直接看到、听到、接触到的各种民族特征的符号标示,包括民族文化图片展示、民族节庆表演、民族歌舞表演等;意指系统一般不能为旅游者直接感觉到,但可以通过导游或当地人讲解、引导等形式使旅游者思考、理解至领悟。意符与意指系统划分有助于民族地区更好地识别其资源及旅游吸引物的构成,从主体、客体角度全面把握民族旅游及民族旅游产品的开发方向。

除了从民族旅游目的地角度考虑符号系统的构成,还需从旅游者角度考虑对民族旅游符号的理解,符号系统内涵从客体过渡到主体即实现了符号系统的诠释。在民族旅游开发中,应增强对旅游者体验、参与程度的关注,为民族旅游符号系统的诠释提供条件。

边境地区民族旅游发展一方面要考虑到其所处地域的独特性,另一方面应认识到民族旅游发展主要还是受到民族文化自身发展程度、发展特点的影响。民族文化是一个民族最主要的符号表征,因此可根据民族文化的发展形态及历史变迁情况判断旅游发展对其影响程度,并根据其意符、意指系统构成特点,有重点地开发民族旅游产品及项目。不同性质的民族旅游地,其适宜的开发模式也会存在不同,应根据其符号系统构成情况的差异指导其未来的开发与管理。