美国数字人文高等教育探析

——以加州大学洛杉矶分校为例*

祁天娇

0 引言

数字人文(Digital Humanities)是当前国内外人文学科的热点领域。对“数字人文”概念的表述,目前引用率较高的是引述维吉尼亚大学(University of Virginia)现任图书馆馆长 John Unsworth 教授的论述:“数字人文是一种代表性的实践和一种建模的方式,或者说是一种拟态、一种推理、一种本体论约定,将高效计算和人文沟通相结合。”[1]即数字人文的本质在于数字技术和人文研究的双向互动关系,一方面是将数字技术与方法应用到人文研究过程中;另一方面则是利用人文研究方法论开展对数字媒介与技术的批判性讨论[2]。2004年,第一部以“数字人文”为标题的学术成果出版[3],数字人文作为独立学科的研究对象、学科边界、学术内容与方法论最终明确,数字人文教育随即系统化展开,并成为高等教育“未来很长一段时间内的首要重大事件”[4],培养新一代能够处理数字计算、工具、方法与人文社科研究之间关系的研究者,成为该领域高等教育发展的新目标。

在我国,2009年王晓光[5]发表《“数字人文”的产生、发展与前沿》,奠定了国内学界对数字人文学科认知的基础。目前,我国数字人文研究的学科结构涵盖历史地理信息技术、数字史学、文学、艺术、数字博物馆等;研究内容以数字计算、关联网络、数据统计、文本识别、主题分类、数学建模等技术为核心[6]。这些成果也进一步转化为数字人文教育的内容。数字人文教育是学术研究成果的实践阵地,我国在这一方面的研究大多是对国外经验的综述性介绍,桂罗敏等[7]从教育需求的视角统计分析了图书馆在数字人文教育中的角色;徐孝娟等[8]对国外众多高校数字人文课程体系进行统计和分析,为我国数字人文课程的设计提供启发;王涛[9]则着重对数字人文的本科教育情况进行总结。综观国内研究,尚缺少对数字人文教育最佳实践的案例分析,类似项目的设计、创立和实施,缺少可供参考之经验。而关于本文所述的加州大学洛杉矶分校(University of California,Los Angeles,UCLA)数字人文高等教育项目,尚未见全面分析成果。作为美国最早开设数字人文课程的高校之一,UCLA 的数字人文中心在数字人文高等教育方面积累了丰富经验,但在国内关于美国高校数字人文中心的统计调查中,其重要性未得到充分展现[10]。鉴于这样的研究背景,笔者利用在UCLA 访学的机会,采访了UCLA 数字人文教育项目的课程教材Digital Humanities 的编者之一——Johanna Drucker 教授,并通过网络调查和UCLA 数字人文课程大纲等文本分析,对现有UCLA 数字人文高等教育项目的内容与策略进行深度挖掘,并就管理机制、培养规划、师资团队、课程设计、实践平台和就业方向等方面总结该项目经验,以期对我国数字人文高等教育的研究及其发展有所启发。

1 数字人文高等教育的兴起与发展

1940年代罗伯特·布萨(Roberto Busa S.J.)将计算机用于书籍编辑和文献检索,开启了“人文计算”时代[11]。之后布萨与IBM 合作开展的“阿奎那”项目借助穿孔卡片完成了超量著作索引的制作,并出版《托马斯著作索引》,提供了最早的使用计算机技术辅助人文研究的应用案例,布萨由此被公认为“数字人文教父”[12]。正是依托于该项目,布萨在意大利建立起该领域的第一个培训中心,指导学员使用计算机处理阿奎那的手稿[13]。受到当时技术与环境的限制,这项以指导学员操作穿孔卡片为主要内容的职业技术培训,在教育意识与方法上尚处于萌芽阶段,但是培训过程中以参与实践操作推动学员认识和了解“人文计算”的教学模式,在当代数字人文高等教育项目中仍然具有重要价值。

1986年,美国著名的计算机与人文学会(The Association for Computers and the Humanities,ACH)举办题为“计算机和人文的教学课程”研讨会,意味着数字人文教育开始从个别学者或个别项目的试验性培训走向系统化的课程教学。此后10 余年,随着电子邮件等新型交流工具的成熟,数字人文学术共同体得以形成,更多的计算机软硬件与方法技术的出现,也使得数字人文教学可依托的内容与方法不断丰富[14]。21 世纪初提出“数字人文”概念经典定义的John Unsworth教授最早在佛吉尼亚大学开设数字人文研究生课程,这是美国数字人文高等教育实践的开端。

欧美作为数字人文研究的发起之地,也是当前数字人文高等教育实践的领先者。据欧洲数字人文学会(The European Association for Digital Humanities,EADH)网站统计,2018年欧洲共有31 所高校开展包括本科、硕士和博士培养的数字人文高等教育项目[15]。目前美国境内共有几十所大学开设了数字人文教程,包括斯坦福大学、马里兰大学和本文所述的加州大学洛杉矶分校等[16]。除了线下基于高等院校的数字人文项目,线上的数字人文教育平台也应运而生。欧洲语言资源与技术研究基础设施(European Research Infrastructure for Language Resources and Technology,CLARIN ERIC)及艺术与人文数字研究基础设施(Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities,DARIAH-EU)合作建立的数字人文课程注册门户[17],是欧洲数字人文课程和项目的开放在线门户网站。国际数字人文组织联盟(The Alliance of Digital Humanities Organizations,ADHO)[18]和人文艺术科学技术合作联盟(Humanities,Arts,Science,and Technology Alliance and Collaboratory,HASTAC)[19]都是为组织成员提供综合性服务的学术平台,用于数字人文学术共同体在线交流学习经历、教学经验与研究成果。

我国在数字人文高等教育上的探索相对较晚。2016年,南京大学历史学院开设“数字工具与世界史研究”课程[9],教授数字史学知识。同年,我国台湾大学数位人文研究中心启动“数字人文课程创新计划”,开始建设数字人文课程体系。北京大学也尝试推出了数字人文公选课。中国人民大学于2016年启动“‘数字记忆’厚重人才成长支持计划”,以信息资源管理学院的“数字记忆”课程为主、以“我的北京记忆”众创项目为辅,开展数字人文实验教学。

总的来讲,数字人文高等教育是伴随着数字人文学科独立与领域建设的过程发展起来的。目前欧洲国家数字人文学位教育较为完备,美国的教育方式则更加多元化,我国尚处于教学内容和方法的探索阶段,而总体上缺少体系性规划。因此,国外数字人文高等教育最佳实践的经验,对于我国在该领域的发展具有重要的借鉴作用。

2 美国UCLA数字人文教育项目解析

UCLA 是目前全美甚至全球少数同时提供本科生辅修培养和研究生学历认证双项数字人文教育的高校之一,具有完善的培训体系和丰富的教学内容,开设课程涉及艺术和建筑、人文和社会科学、信息学、历史学、人类学等多种学科,学科容纳度之高在全球数字人文教育实践中屈指可数,并且在项目管理、培训规划、师资建设、课程设计和实践就业等方面积累了丰富的经验。

2.1 管理机制

UCLA 的数字人文研究兴起于1980年代,后来逐渐形成稳定的研究团体。1990年代早期成立数字人文中心(Center of Digital Humanities,CDH)[20],并相继建立起数字研究与教育协会(Institute for Digital Research and Education,IDRE)、数字人文孵化小组(UCLA Digital Humanities Incubator Group,UDHIG)、数字人文研究与教育联盟:人文、艺术和建筑、社会与信息科学(Institute for Digital Research and Education:Humanities,Arts and Architecture,Social and Information Sciences,IDRE-HASIS)等数字人文机构[21],鼓励学术共同体运用数字技术开展人文研究。2011年,UCLA 数字人文教育项目(UCLA Program in Digital Humanities)在UCLA数字人文中心的运作、管理和资助下正式启动,同时受到校内其他数字人文机构的合支持。

UCLA 数字人文教育项目是由校内研究项目衍伸而来的。数字人文中心等机构成立后,UCLA数字人文研究主要集中在四大主题:数字文化地图(Digital Cultural Mapping)、媒介理论系谱学(Genealogies of Media Theory)、文本技术(Technology of the Text)和全球媒体研究(Global Media Studies)。其中,数字文化地图研究项目在2008年受到W.M.Keck 基金会的资助,在2009年秋季学期正式开设名为“Digital Cultural Mapping”的本科选修课程[22]。随着越来越多的研究项目为学生提供参与、培训和实践机会,UCLA 的数字人文教育体系逐渐形成,最终发展成为独立的数字人文教育项目。因此UCLA 的数字人文教育一直以“项目学习”(project-learning)为教学的基本方式。

UCLA 教育项目由数字人文中心主任负责,集合来自全校20 多个学科的35 位教师开设不同专业方向课程,并为学生参与的数字人文研究项目提供专家指导[23]。2018年10月,数字人文中心更名为“HumTech”(Humanities Technology,人文技术),更加强调“人文+ 技术+ 学生”(Humanities+tech,with a student focus)的管理理念[24],主要从两个方面为UCLA 数字人文教育项目提供支持:一是为所有课程、培训和实践提供技术咨询、编程支持、方法培训、工具选择指导和数字平台应用帮助等;二是开发独立的数字软件、工具和平台,用于教学内容管理、翻转课堂、课程考核和教学资源共享等。

2.2 培养规划

UCLA 数字人文教育项目分为本科生辅修(minor)项目和研究生学历认证(certificate)项目两个子项目,目的是培养具有数字化工作能力的新一代人文社科研究者和工作者。项目定位在为学生提供数字化新兴领域的知识、方法和理论,尤其是帮助学生掌握有关文本分析、数据挖掘、可视化、数字建模、地理空间分析和制图、多媒体叙事、信息系统设计、网络分析、交互设计和其他应用于人文社科研究的工具[24]。其中,本科辅修项目每年分别在冬夏两季招收两批学生,生源专业背景和技术技能基础不限,但根据生源主修专业不同要求所选课程而有所区别。学生在参加数字人文中心开展的研究项目的同时,须选修两门必修课——“数字人文入门”和“数字人文专题”(专题内容每学期更新)、一门基础课程和三门专业课程,并组队完成一项小组合作研究项目[25]。

研究生学历认证项目面向UCLA 硕士研究生开放,与本科辅修项目同时招生。研究生培养以学术研讨为主,不要求学生必须参加数字人文中心的项目,但要求每位学员在完成全部课程学习后,提交一份个人数字研究(digital research)汇报,据此对其进行学历通过考核。在课程方面,研究生必修“数字人文核心探讨”和“研究生深度研讨”两门课程,还须选修三门研究生课程[26]。

2.3 师资团队

UCLA 的数字人文项目集合全校20 多个学科的专家,以满足数字人文教育高度跨学科的要求。UCLA 数字人文中心在组建数字人文教育师资团队时采用专职、兼职并用模式,核心团队由专职的管理和技术人员,以及来自不同院系和学科的兼职教授共同组成。专职人员除数字人文教育项目外,还负责数字人文中心的其他职能;兼职教授以不定期会议和在线团队的方式,承担数字人文的教学任务。这种团队模式,一方面保证了数字人文中心可以持续不断地为全校数字人文教学提供技术支持;另一方面充分给予不同学科背景的教授独立设计课程内容的自主性。同时,这种模式将数字人文教育从一个中心扩展到全校范围,师资团队可以借助不同教授所在院系的力量,充分利用不同学科环境中的教学资源。因此,UCLA 的数字人文教育项目在为学生提供丰富的课程内容的同时,还能提供不同专业背景的实践项目供学生参与。

随着兼职教授研究计划的更新,不同学年师资团队中主要负责教学任务的成员可能发生变化。就2018-2019 学年来讲,UCLA 数字人文教育项目的师资团队包括来自环境与可持续发展研究所、信息研究部、电影电视与媒体研究院、历史学部、通讯研究所和语言学部等的教授、副教授与助理教授[27]。团队在数字人文中心开设了“数字人文入门”等通识课程,同时在不同学部或研究所开设面向特定学科背景学生的专门课程。师资团队的组成与变化,会直接影响UCLA数字人文教学课程的内容设计与专业倾向。

2.4 课程设计

自2011年数字人文教育作为独立项目在UCLA 开展以来,共开设过281 门课程,课程形式包括学期制授课、系列讲座、实习项目和分次研讨会等,学时不同,学分亦有所区别。笔者调查2011-2018年UCLA 数字人文教育项目的课程安排,发现每年的课程设计会根据当年招生规模、生源专业背景和技术更新情况等调整[28]。

2.4.1 课程规模

UCLA 数字人文教育项目的课程共分为研究生课程、本科辅修基础课程和本科辅修专业课程三部分,各部分课程数量所占比重如图1所示。UCLA 数字人文教育项目中,本科生课程数量要多于研究生课程,原因有三:一是本科辅修项目招生规模大于研究生学历认证项目;二是本科生课程形式比较多元,专家讲座、实习项目等都被纳入课程体系中,而研究生课程深度较高,一般为学期制课程,因此本科生课程数量更多;三是本科生课程多为专业入门和技术培训课程,受到近年来数字技术更新的影响,课程调整与迭代率较高,研究生课程则更注重理论与方法的传授和研讨,因此课程内容相对固定。

图1 研究生课程与本科辅修课程占课程总数比

2.4.2 课程专业

数字人文本身即交叉学科,其教学内容涵盖不同专业,从数字媒介、计算机语言,到数字历史、数字地理和教育技术等都有广泛涉及。UCLA 数字人文教育项目的课程设计,充分体现了数字人文所涉专业的广博程度。本文统计了该项目从2011-2018年所开设的所有课程,发现课程囊括了历史、文学、艺术、计算机、信息研究等15 个专业大类的42 个专业细分方向,为学生提供了一个空前广阔的专业视角,详见表1。

表1 各专业大类与细分方向的课程数量

根据表1统计,可以发现,历史学、语言学和艺术学的专业细分方向较多,这是因为UCLA 数字人文教学内容很大程度依托于数字人文中心开展的研究和实践项目,而这些项目大多解决的是历史文本挖掘、历史地理信息呈现、语料库建设和艺术可视化等数字人文研究目前最关注的问题,因此大部分由这些专业支持。通过不同专业大类课程数量的比较,也可以窥探不同专业在数字人文教育中所发挥的作用。

如图2所示,数字人文是艺术、技术与人文研究的高度融合,需要在艺术呈现方式、技术实现方法与人文研究过程等三个方面为学生提供充分的培训。其中,艺术领域的课程主要为学生提供数字媒体、三维建模和可视化等方面的知识;计算机课程为学生提供开展数字人文研究最基本的技术培训;历史学则指导学生利用历史文本、档案文献等开展数据挖掘和网络分析等。UCLA数字人文的课程还安排了一定比例的信息研究学课程,包括文献学、档案管理、图书管理和情报学等,帮助学生在开展数字人文项目中处理好信息资源管理问题。此外,还有语言学、经济学、社会学、建筑学和教育学等其他学科的课程,使得学生们能够广泛涉猎多种学科,从而基于不同专业视角开展数字人文研究。

2.5 实践平台

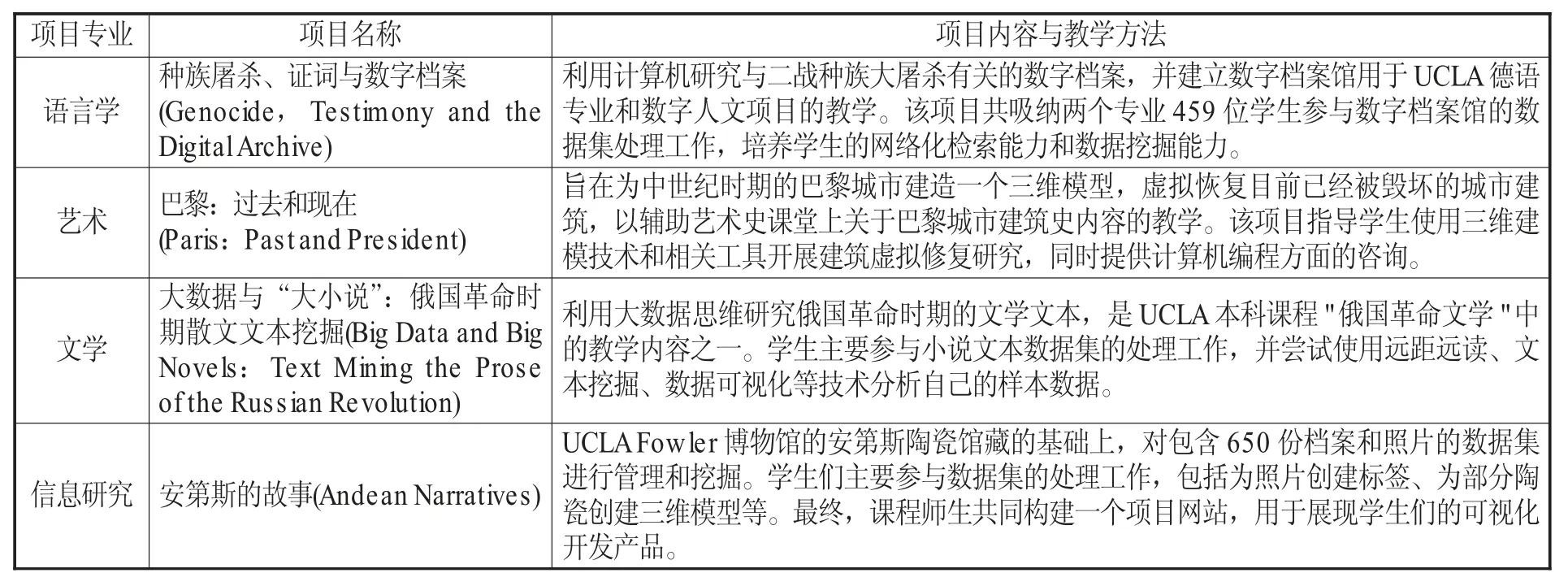

UCLA 数字人文教育项目尤其是本科辅修项目以“项目学习”(project-learning)为基础,在实践项目中接受技术培训、学习研究方法、进行工作实习,是学生们获得数字人文知识、方法和技能的主要方式。而数字人文中心多年来对校内研究与实践项目的支持,确保了数字人文教育能够享有稳定的实践平台。UCLA 数字人文中心已经完成和正在开展的数字人文研究项目有30 余项[29],其中以学生培养为目标或者以学生为核心团队成员的典型项目如表2所示。UCLA学生们可以参与的项目专业涉及广泛,也体现了“人文+ 技术+ 艺术”的数字人文跨学科理念。学生与研究项目之间发展出“双向生长”的关系:一方面,学生也是研究团队的核心成员,学生们参与的数据集处理工作,是项目实质推动和数字成果研发的根基;另一方面,项目为学生接受技术培训和开展实践运用提供了珍贵平台,学生们以掌握文本挖掘、数据建模、数字可视化等技术为主要学习目标,又将掌握的技术方法运用到项目实践中。最终,学生培养与实践项目通过这种互动实现了双赢。

表2 面向学生的数字人文典型项目

2.6 就业方向

在接受了丰富的课程教育与实践项目培训之后,UCLA 数字人文教育项目所培养的学生已经陆续在图书馆或博物馆、司法、信息设计、教育、计算机技术等多个领域实现了较为充分的就业。根据数字人文中心2018年4月的统计,2013-2017年的数字人文辅修专业毕业的本科生就业去向如图3所示[25]。由于辅修专业毕业生的就业方向会受到其主修专业方向的影响,图3所示就业方向并不意味着数字人文的教育方向。但可以肯定的是,UCLA 数字人文教育项目高度跨学科的教学内容设计,以及丰富专业背景的实操培训,为数字人文专业学生在就业市场上提供了更多选择的空间与方向。

图3 数字人文辅修专业本科毕业生就业方向与人数统计

3 经验与启示

在全球数字人文研究与教育不断成熟的大背景下,UCLA 数字人文教育项目具有其独特的发展路径和经验特征。对比国内正在开展的数字人文教育实践,例如笔者曾参与的中国人民大学“‘数字记忆’厚重人才成长支持计划”(以下简称“数字记忆计划”),本文认为UCLA 数字人文教育项目在充分借助本校数字人文学术共同体的力量、采用跨学科合作教育模式、持续开展教学实践项目以及为快速发展的技术保留教学内容更新空间等方面,对我国高等院校相关研究平台开展数字人文教育具有实际的参考作用。

3.1 稳定的学术共同体支撑

UCLA 的数字人文教育项目自2011年启动以来,能够在较短时间内稳定快速发展,离不开UCLA 庞大的数字人文学术共同体的支撑。一方面,UCLA 校内7 个与数字教育与研究相关的机构(除 HumTech、IDRE、UDHIG、IDRE-HASIS外,还包括UCLA 图书馆、信息技术办公室、教学发展办公室等)为数字人文教育项目提供了强大的师资、技术、资金、平台和项目支持。另一方面,自1980年代以来,UCLA 的数字人文研究团队逐渐发展壮大,并且在不同学科都有研究力量存在,校内来自20 余个专业的教授和研究员组成的教学团队,满足了学生对不同学科知识的获取需求。同时教学团队不断推陈出新的研究成果,也为数字人文教育奠定了稳固的基础。

近几年来,我国数字人文研究热度正在不断上升,学术共同体也已初具规模。以中国人民大学“数字记忆计划”为例,旨在培养学生通过数字信息和网络技术,将国家、地区、社会组织以及特殊事件的历史以专题方式进行组织和呈现。自2016年成立后,计划吸纳了来自信息、国学、历史、文学、法学、新闻、艺术和信息资源管理8 个学院的专家学者,为学生提供不同学科和专业的培训和指导。计划核心课程《数字记忆》由4 位老师联合开设,兼授理论、方法和技术内容。该计划充分利用校外学术共同体的资源和力量,邀请台湾大学数字人文方面的专家开展讲座、带领学生参观文博系统数字人文项目等。相比UCLA,该计划的师资团队力量尚显薄弱,所依托的学术共同体稳定性不强。但这种依托于学术共同体的力量,从共同体中获取师资支持,从共同体的研究成果中获取教学内容的模式,对增强我国高等院校开展数字人文教育项目的可行性具有重要价值,值得推广和强化。

3.2 灵活的跨学科合作方式

数字人文学科独立和领域建设的过程,本身就是多学科相互融合、理解并发展出新的研究边界的过程,跨学科合作是数字人文研究的基本方式。中国人民大学的“数字记忆计划”尝试采用多种跨学科合作教学方式,例如邀请不同学科教授为学生开设专题讲座,内容涉及历史、传统文化、知识产权、语义网技术等领域;由8 个专业教授组成导师团,为学生分组实践提供独立指导。跨学科合作方式可以灵活多变,但从根本上应该体现在师资团队建设和教学内容设计两方面。

首先,要积极纳入各学科的优秀师资力量,基于数字人文独立学科平台,为不同领域的专家学者提供交流合作与成果共享空间。UCLA 数字人文教育项目的教师就来自20 多个专业,但在数字人文中心的组织领导下,能够基于不同研究项目共同完成科研和教学目标,实现了教职工之间的跨专业合作。再者,要充分包容不同领域的研究方法和技术,将艺术、技术、管理、人文等不同领域知识纳入到数字人文课程内容体系中,给予学生广博的学科视角和充分的研究视角选择空间。UCLA 数字人文教育项目的课程体系中,就包含了42 个专业细分方向的课程,学生们能够基于主修专业相对自由的选择课程内容和参与项目实践,来自不同专业的学生能够借助课程与项目平台实现交流与合作。

3.3 持续的实践性项目平台

数字人文是具有高度实践性的学科,其教学内容、研究成果往往来源于也体现在实践项目成果中。因为依托于UCLA数字人文中心(即HumTech),UCLA 数字人文教育项目的学生拥有充足的机会参与到实践项目中,融入人文研究过程、接受数字技术培训并能够将所学技能运用于项目实践。为了保持实践项目的可持续性,数字人文中心每年定期向全校开放数字项目的合作申请,并为入选项目提供项目策划、评估和预算估算等服务,并且根据申请需求指派专员参与项目和提供技术支持。这些项目或者将成果运用到课堂教学中,或者组织学生参与部分项目工作,或者由学生作为核心研究力量直接推动项目实施。

目前我国数字人文领域已经完成或正在进行着大量的研究项目,这些项目都可以成为培养学生的珍贵平台。例如,“数字记忆计划”现正依托于人文北京、人文奥运研究中心承担的“北京城市记忆”数字资源库建设项目,在其中的“我的北京记忆”互动网站中辟出众创空间,鼓励学生分组选题,并在线呈现他们对北京历史文化资源的创意与开发成果。学生在这一过程中,不仅对课程理论有了进一步理解,也学习和运用了专业技术与实践技巧。我国未来数字人文教育的基础方式可以推广这样的“项目学习”式,让学生们利用项目平台边工作边学习、边理论边实践。

3.4 及时的数字化技术更新

数字人文的核心内容之一是将数字技术应用到人文研究中,因此数字技术、方法的更新将直接影响数字人文教育的内容。综观UCLA 数字人文教育项目的课程设计,可以发现几乎每年甚至每学期都会进行课程更新与调整,以适应当时数字化技术的最新发展。尤其是主题建模、三维模型以及虚拟可视化等新技术在数字人文课程中的比例不断增加,使得学生们能够始终追随数字技术发展潮流,站在领域前沿开展创新性研究。

我国数字人文教育项目在设计教学内容与探索相关研究方法时,不仅要关注领域基础知识和理论,还要充分容纳新兴技术和方法,并给予教学体系一定的更新和修改空间。国内数字人文教育项目一方面可以不定期邀请网络技术、传媒艺术等行业从业者为学生介绍、阐释当前先进的技术及其运用;另一方面要对课程内容进行定期调整与更新,使学生接受的教育始终符合数字人文研究的发展实际。

4 总结

UCLA 从2008年开始推出数字人文方面课程,到2011年启动独立的数字人文教育项目,至今发展成美国甚至全球数字人文高等教育最佳实践之一。UCLA 的数字人文教育项目依托于数字人文中心等其他校内研究机构,积累了较成熟的项目管理经验,并且在稳定的学术共同体的支持下组建了庞大的跨专业师资团队。在课程设计方面,UCLA 充分体现了数字人文的学科融合特征,开设了40 余个专业研究方向的课程,提供了丰富的学科研究视角。基于数字人文研究机构的实践项目平台,UCLA 支持学生在实际项目中接受培训、参与实践,这对于学生们真正掌握数字人文的理念、知识、技术和方法并将其运用到人文研究实践中,具有关键作用。UCLA 在开展数字人文高等教育的过程中,充分利用了学术共同体的力量,同时开发出灵活高效的跨学科合作模式,不仅利用该校资源开发持续性的实践项目平台,还为未来可能出现的技术更新保留了充足的空间。这些经验对于我国开展数字人文教育,探索适合我国高校实际的数字人文教学方法、内容和路径,都具有珍贵的借鉴意义。