魂系生活

——纪念吴冠中先生诞辰100周年

王秦生

始构独木桥

作为吴冠中先生的学生,我与多数人一样非常欣赏他写生的油画和水墨风景画,先生认为写生就是创作,在西方并没有区分。能大量观赏吴冠中先生的风景画原作,始于文革后期在河北李村的那段特殊岁月,师生朝夕相处三年多,老师中学生最尊崇的就是吴冠中先生。那时老师和学生画了画都会互相观摩,记得学生赞不绝口夸吴冠中先生的油画风景画得好时,他常会自言自语地说:“其实我从法国巴黎美术学院留学回国后也曾想在人物画创作上有所发展和建树。”言语中可以听出吴冠中先生的遗憾和不服。兴致来了,学生以村里老乡为模特画写生肖像时,他还会一边讲一边动手示范,改学生的画。

吴冠中先生为什么终止了人物画创作?他没有讲,我也始终没有问。

学生分配走了,老师回京返校了,文革结束了。随着改革开放后吴冠中先生的社会名望和在美术界的影响力越来越大,他被誉为二十世纪推动中国美术现代化进程的一代宗师。吴先生毕生致力于油画民族化和中国画现代化的探索,形成鮮明的艺术特色;然而,这些都是他在油画和水墨风景画的创新探索中所取得的成果。在吴先生全部作品中除了少数人物肖像和晚年的人体写生,的确很难找到现实题材的人物画作品。唯一一幅冠吴先生之名被高价拍卖的现实题材的人物画《炮打司令部》还是一件伪作,吴冠中先生为此打了三年官司。

我分配到山西工作,一直与吴冠中先生保持着亦师亦友的师生情谊,每次到京都会去吴先生家看望他,每出版新画册和文集,吴先生都会签名送给我,直到读了吴冠中先生自己写的自传《我负丹青》才解开一直埋在心底的疑问……

吴冠中先生在谈到巴黎留学回国的心路历程时,曾提到毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》对他的影响。他写道:“在海外初次读到《在延安文艺座谈会上的讲话》时,对生活源泉的问题特别感到共鸣……我的苦闷被一句话点破了:‘缺乏生活的源泉。’”他清楚艺术的根在祖国,生活的情感和源泉在祖国,这是他选择回国的一个重要原因。从他1949年给吴大羽老师的信中可以了解到吴冠中先生当时回国的迫切心情:“艺术的学习不在欧洲,不在巴黎,不在大师的画室;在祖国,在故乡,在家园,在自己的心底。赶快回去,从头做起。”

1950年秋吴冠中先生回到北京,经杭州国立艺专时的同学董希文先生引荐到中央美术学院任教。

从吴冠中先生写的自传中可以了解到,他从返国的途中,在船上就开始思考回国的创作题材。他构思了两幅画,一幅是《渡船》,另一幅是《送葬》。从他的描述:表现的都是中国老百姓生活的艰辛和苦难。留学生虽然多数不问政治,但吴先生清楚,新中国的成立是改朝换代,再表现人民的苦难已不合时宜,构思的两幅人物画创作自己就放弃了。不久,吴冠中和王式廓先生作为中央美院的教师参加了高校教师土改参观团,他们在这场暴风骤雨的阶级斗争中有着不同的感受和体验,都希望能创作出反映中国农村这一巨大社会变革的好作品。

回京后,王式廓先生创作了反映土地革命中斗地主的场景《血衣》,他用写实的手法描绘了中国农民对地主剥削的血泪控诉。这件作品被誉为新中国革命现实主义的典范。王式廓先生从延安到北京,有革命的经历,有表现工农兵题材的创作经验,他成功了。

回京后,吴冠中先生创作的作品是《爸爸的胸花》,描绘的是土改中分到土地的农民涌跃参军的场景。他用尽洪荒之力不断修改这幅作品,注重形式的造型语言还是被认为丑化了工农兵形象。吴冠中先生从巴黎到北京,显然水土不服。他在形式上的艺术追求不被认可,整风中甚至被批判,感到压力和苦闷!

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中提到“文艺要为工农兵服务”,这是那个时期党的文艺方针,“深入生活”就是要深入工农兵的生活去进行文艺创作。经历过文革的大学生都知道,解放前写出小说《子夜》等名著、解放后曾任新中国文化部部长的茅盾都因为不熟悉工农兵的生活停止了小说的创作,直到离世。然而,吴冠中先生当时还年轻,艺术生命才刚刚开始,他不能因为自己的艺术追求不适合表现工农兵的形象而放下手中的画笔停止自己的艺术创作,他要找到一条既被社会环境所容又适合自己艺术生存和发展的路。吴冠中先生在巴黎美术学院画过几年的人体,受过他崇拜的法国著名人物画家苏弗尔皮老师严格的造型训练,不搞人物画创作虽有遗憾,但还是决定放弃,于是产生了从人物画改作风景画的念头。

此时,他接到中央美院人事处的通知,被调入清华大学建筑系任教,显然这是被排斥的一纸调令,但也带来转机。建筑本身就要求形式,吴冠中先生的思想压力解除了,心情也舒畅了许多,宽松的学术环境给了他实践风景画创作的机会,也为他今后的艺术创新和探索开辟了新天地。吴冠中先生开始构建自己的独木桥。

吴冠中先生的作品中人物画少的原因,他在自传中有很直白的表述:“人,穿戴衣冠,士、农、工、商、兵与官,我都不敢画,怕丑化。”吴冠中先生从人物画转作风景画是被迫的选择,用他的话说:“是逼上梁山。”

吃草少,奶将变质

被逼转向改作风景画不等于吴冠中先生对“生活是创作的源泉”这一信念发生了动揺,相反从青年到老年,先生始终抱着“生活是创作的源泉”这一信念走遍祖国的大江南北,踏遍祖国的山山水水,像苦行僧一样执着和坚定。吴先生一生跑的地方之多,画的写生之多,恐国内无一画家能与他相比。他在2008年出版的《吴冠中文丛》中自己整理了一份《写生足印》地名大全,分世界和国内两部分。仅与我的家乡山西有关的写生地名就有十五个,其中河曲、赵家沟和碛口黄河古渡是我作向导与吴冠中先生一起去的,时间是1989年先生古稀之年。

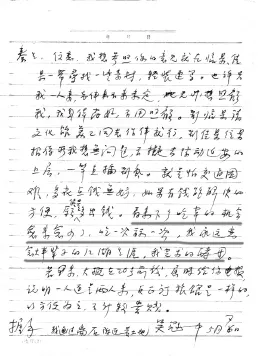

吴冠中先生将深入生活比作吃草,将艺术创作比作挤奶。他在给我的来信中说:“吃草的机会愈来愈少了,吃一次算一次,我永远恋念大半辈子的江湖生涯,我艺术的酵母。”吴冠中先生从北京来到太原,先到我家歇脚。我拿出珍藏的他的一幅旧作让他题字,吴先生欣然允诺。上题:“见旧作,忆旧情,情真画真赠秦生”,下题:“明日同去雁北吃草,吃草少,奶将变质”。有了吴冠中先生的亲笔题字,这件藏品便格外弥足珍贵了。“吃草少,奶将变质”,这是吴冠中先生表述生活与艺术的关系时最通俗易懂的一个比喻。我退休后住北京,又拿出吴先生的这幅旧作给他看,他说:“题字比画还要好。”并重新抄录在笔记本上。

吴先生来信,题字作品

我从多年下乡采风去过的地方格外精心地挑选了黄河边的两个县,一个是河曲,另一个是临县,并决定陪同吴冠中先生一起去,这是难得的一次学习机会。吴先生也很高兴,说:“有你同行,老伴就可以放心不来了。”

山西日报的周年庆典吴冠中先生曾送过贺画,他们派车并由美编李江鸿陪同将先生和我送到河曲县城,那是九曲黄河拐弯的地方,河中心还有一个小岛,当地人叫“娘娘滩”。我们乘渡船上岛,岛上还住着几户人家,没有写生,游览完就又乘渡船回到县城。过了两日,县政府派车由县文化馆干部陪同,将我和吴冠中先生送到离县城四十多里远的赵家沟乡政府。这里是典型的黄土高原地貌,非常壮美!面对沟壑纵横,刀劈斧凿,迂回曲折的黄土山脉,吴冠中先生激动了:那是哺育了炎黄子孙的粮仓,那是未开采的金矿……

最早是石鲁的作品给吴冠中先生传递了黄土高原之美的信息,他说:“石鲁笔下的黄土高原很真实,入木三分。”来到赵家沟,四野茫茫,我和吴先生背着画具在山顶东寻西找,如同两个浪迹天涯的流浪汉。吴先生画了许多速写,对黄土高原有了自己的观察和感受:山土被雨水冲击,满山皆沟壑,颇似老虎斑纹,延绵起伏的山形如同或伏或卧的壮观虎群。这是他见到黄土高原的第一感受。作品《老虎高原》表现的正是高原如虎群似的那种雄伟和壮观,他画的黄土高原是意象的,有自己的特色,不同于石鲁的真实。

老虎高原

赵家沟的生活条件极其艰苦,在乡镇食堂吃饭没有蔬菜,一日三餐吃咸菜。有一天改善伙食吃羊肉,一人一大碗,肉特别香。正吃得高兴,吴先生突然感慨地说:“你知道这里的羊肉为什么好吃吗?因为吃的是山里的中草药。柏籽羊的羊肉为什么好吃,因为吃的是柏籽。”先生停顿了一下,见我没有反应,加重语气说:“石鲁的画为什么好?因为吃的是黄土!”原来吴冠中先生还是在讲艺术与生活的关系。念兹在兹,可见他的执着。

这里的贫穷,吴冠中先生在自传《我负丹中》这样记述:“我和王秦生在贫穷的山沟赵家沟睡同一土炕,朝暮相处,似又回到了下放李村的劳动岁月,那时我们也曾睡同一土炕。俱往矣,未往也,我们晚间访老乡家,此处老乡比彼处老乡穷多了,只有十块钱的积蓄便将之藏在壁洞里,表面糊上泥巴……”在赵家沟吃羊肉,他在文中这样感叹:“我吃了,甚内疚。”

吴先生赵家沟写生照片

从河曲转场下一个写生点中途需经过五寨,再由五寨县政府派车将我们送到临县的碛口镇,河曲和碛口虽同在黄河岸边,但沿岸没有直通公路,交通全靠盘山路,需整整一天的路程。中途我和车上的其他人都晕车呕吐,唯七十高龄的吴先生面不改色。他说:“多年外出长途写生,身体有适应能力。”吴先生特殊的身体适应能力在美术界是出了名的,他外出写生,一张画从早画到晚一气呵成,中午常常不吃饭也不喝水,如同沙漠中的骆驼。下放李村时,他出去写生常因为不吃不喝不见踪影,引起房东担心,派人四处寻找他。

临县碛口镇是吕梁山,黄河滨的古渡口,昔日渡口的繁忙景象已不见踪影,从青石路两旁的店铺和驿站,似乎还能联想到明清时客商往来的繁荣。碛口镇的小山上有座“黑龙庙”,可俯视黄河从晋陕两省的黄土高原穿流而过的奔腾景象。吴先生无大兴致,他说:“全国的古渡口我见多了。”

第二天清晨我们转赴碛口镇的李家山,那是座落在黄土高坡上的一个村庄,离镇六华里,最初是家在当地的画家发现的,我去李家山写生就是他们带的路。我们步行翻越几座荒山进入村口,那里零星散落着几座破落的土窑洞,进入村内却是另一番景象:是一个完整的明清古建筑群,砖瓦结构的窑洞和老屋依山而建,从沟底往上看层层相叠,错落有致,环视四周,家家屋顶晒满了红辣椒,树上挂着红枣,村民们晒芝麻,推碾子,在自家院门口就可以与居住在对面山上的乡亲打招呼,一派世外桃源的景象。这里不像山西的其它大院高墙封闭着,它是敞开的农家院落,哪个角度都入画,吴冠中先生真的激动了,对我说:“我们发现了一座汉墓。”他认为走遍世界都找不到这么有特色的村落。

我和吴先生饶有兴味地一家一户串门,他为这里民风的纯朴而动情。之后,我们便各自开始写生,画了不少速写也拍了许多照片,近傍晚时分,便意犹未尽地一起下山回到镇上。我陪同吴冠中先生在山西下乡深入生活的行程就基本圆满结束了。回程顺路去北武当山,吴先生已是第二次去。

回到北京,吴冠中先生创作了中国画《李家山》,也写了介绍李家山的文章发表,文章的名人效应,如同当年让张家界出名一样也让李家山出了名,成为著名的旅游景点。当地这样报导:“吴大师的话让封闭中的李家山一下子就名闻遐迩起来,蜂拥到此的外来人都为它的‘独特’而赞叹不已。”

我很高兴间接给家乡做了一件好事。这几年常有山西的朋友来电话,兴奋地告诉我:他们正在李家山参观,住的就是李家山吴冠中曾经住过的那间屋。我告诉他们:“我和吴冠中先生一起去的李家山,串过门,未住宿,这是乡亲的心愿,无需纠正。”吴冠中先生已去世多年,如果时间能倒流,我一定陪先生重回李家山,在那户老乡家住几日。

找寻生活母体的感受进行创作

1991年我参加了在北京举办的《吴冠中师生作品展》。看到吴先生的中国画作品《虎》,我很吃惊:“这不是赵家沟的黄土高原吗,为何画成虎?”感叹先生的艺术创作已进入自由王国的境界。

吴冠中先生从山西深入生活返回北京后,又到动物园仔细观察老虎,连画数日才动手绘《老虎高原》那幅画,超乎象外,溶入虎虎生机。他又根据赵家沟画的速写,把黄土高原延绵起伏的态势,溶入真实虎群组合的画面构成,才动手绘《虎》这幅画。他对黄土高原或虎的歌唱,异曲同工,同工异曲,都是为了淋漓尽致地表达他对虎与土的强烈感受。

虎

从1961年到西藏写生吴冠中先生画过藏民肖像,以后下乡再未画过人,但他对自然界的景物常常以人的情感来观察。我们下放李村劳动时,每日下地都要路过棉花地头的一垅高粱,吴先生从高粱春天破土而出的幼苗、夏天壮实挺拔的身驱、秋天沉甸甸的果穗,想到人的生命历程:“它就是人生的缩影。”当学生到处找寻能入画的村景时,吴冠中先生早已对着这片高粱地开始了写生,画出那幅大家都非常喜欢的油画《高粱与棉花》。我们从中看到的是:高粱如孔雀开屏般的美丽;先生想到的是:“烈日照射下画高粱群像时,体味过的凡·高心中燃烧的火焰。”在精神极度受压抑的岁月,他的作品表现的却是对生命的礼赞……

高粱与棉花

记得在赵家沟时,有一次我和吴冠中先生聊天,吴先生说:“有人讲我的画像波洛克,波洛克何许人?我便去寻找相关资料,才知道他是美国的一位画家,看了他的画,发现点、线的游动的确相似。但他的画完全是抽象的,与生活中的客观物象没有关系,是闭门造车。我的画不管偏具象还是偏抽象,都是从生活母体感受而来。所以我要年年下来,找寻生活母体的感受进行创作。”

“找寻生活母体的感受进行创作”是吴冠中先生一生坚持的重要创作理念和方法,它必须是客观现实的形神与画家主观情思有机的统一,作品所反映的客观现实必然带有画家主观情思的烙印,这是他形成自己艺术特色的重要基础,也是与波洛克创作理念的本质区分。

现在中国的画家都知晓波洛克,他使用“滴画法”,把巨大的油画布平铺于地面,用钻了孔的盒、木棒或画笔将颜料滴洒在画布上,以无意识的行动作画,人称“行动绘画”。

吴冠中先生创作巨幅水墨作品时,有时也直接站在平铺于地面的宣纸上作画。他有时勾线也不用毛笔,制作了一个能自由画长线的工具,将事先调好的各种墨色分别放在一个塑料罐中,上有一铁制的管状出口挤着画线。他在北京画室拿给我看过,是香港朋友帮他制作的。至于用笔进行点的滴洒,本来就是中国画常用的技法,吴冠中先生创造性地运用了这些技法进行创作。他的作品中点、线的游动不是无意识的行动,是他根据写生腹稿和画面需求的自由挥洒。

若干年后,看到某评论家写的与吴冠中先生商榷的文章,其中认为吴先生的许多作品是受波洛克的影响,企图否定他在中国现代水墨画创新中的贡献,是罔顾事实。

点、线的游动与波洛克相似的作品,大部分都是吴冠中先生偏抽象的大幅水墨画:《汉柏》《墙上秋色》《情结》《榕树》《紫藤》《清奇古怪》等。这部分作品虽偏抽象但魂系生活,普通观众都能看懂,这就是吴先生自己所说的“风筝不断线”。这根线一头连着现实生活的母体,一头连着人民大众的情感,也连着中国人的审美习惯。他写过“关于抽象美”的文章,但始终坚守在似与不似之间。

《汉柏》是吴冠中先生根据在苏州郊区司徒庙的四株巨大古汉柏的写生长卷返京后创作的。点的浓淡疏密和线的扭曲缠绕描绘了古柏千姿百态的景观:或如魁梧的壮汉挺立着身躯,或如倒地的勇士呐喊呼叫,如卧龙般躺伏,又时时昂首腾跃。他重访司徒庙时曾执笔沉吟:“数度来朝汉柏,如拜屈原,中华之魂,民族之形,愿世代子孙,独立如此风骨。”

显然,作品《汉柏》中点、线游动的形式美感和展示的风骨、境界,均来自吴冠中先生对生活的母体“四株汉柏”的真实感受。他根据对“汉柏”的不同感受,还创作了水墨画《苏醒》和《清奇古怪》。

《清奇古怪》是一幅墨彩壁画,画名借了乾隆皇帝南巡时对司徒庙四株古柏的赐名,幅高3米宽15米,是吴先生有生最大一幅画,也是他最满意之作。上世纪八十年代北京饭店宴会厅需要一幅大型壁画,几次邀约,请吴冠中先生创作了这幅墨彩画。我有幸见到过这幅画。

2009年中国美术馆隆重筹备吴冠中捐赠美术作品展,吴先生想从北京饭店借出《清奇古怪》这幅画展出,并希望转移中国美术馆收藏,想到前几年他出版作品全集,曾去拍画,北京饭店就推说画找不到了,同时不见踪影的还有他为其它单位创作的两幅画。吴先生很心痛,将自己的要求,写信上书温家宝总理。我帮助将信交到国务院有关部门,不久,温总理批示:“照吴冠中先生意见办。”此时,北京饭店通知吴冠中先生,告知画还在北京饭店,让去过目。吴先生约王怀庆、赵士英和我三个学生同去北京饭店。在那里初见《清奇古怪》这幅巨型彩墨画,我们都非常震撼,深知其艺术价值和市场价值都无法估量!

我们围着平放在地面的大画走了几圈,仔细欣赏着画,也拍了许多照片,发现画保存得尚好,没有发现明显损伤的痕迹。但吴冠中先生提出转移中国美术馆收藏和借展的要求都被拒绝了,成终生遗撼。

北京饭店观画照片

让吴先生欣慰的,是他的作品通过大量无偿捐赠和传播已深受广大观众熟知和喜爱,家喻户晓。他中西融合的创新理论和实践影响着同代人和后继者,成为中国和世界画坛上颇有影响力的画家,他的水墨画虽不像他的油画那样无争议,但对推动现代中国美术的发展并不逊于油画。

吴冠中先生的现代水墨画已成为中国绘画新传统的一部分,不仅与美国波洛克为代表的西方现代绘画不同,在中国的当代画家中,作品的现代形式如此直接与生活母体的感受相连也并不多见,这是研究吴冠中先生艺术创作的一个重要课题。

齐白石老先生画虾总结了一整套画虾的笔墨程式,记住这些程式,齐白石百岁时画的虾依然可以与过去的一样生动。画虾的笔墨程式是齐白石大师的独创,其他人仿他的笔墨程式再画虾,程式就成为套式。吴冠中先生的现代水墨画不同,他的每幅画都来源于生活母体的感受,感受不同笔墨也不同,即使晚年不能再到生活中去找寻,也要靠过去搜集的素材通过反刍来作画。他反对笔墨套式,也反对重复自己,他曾对我说:“笔墨套式等于零。”

吴冠中先生的现代水墨画是实验性的,不可能像齐白石为代表的中国传统绘画那样成熟,也不能以传统中国画成熟的标准苛求他的实验。传统中国画经过历朝历代上千年中国画家的实践和传承,才发展得日趋成熟,越成熟后人才越难突破,才越需另辟蹊径,中外美术史的发展都见证了这个事实。这正是吴冠中先生中国现代水墨画实验的价值所在。

“外师造化,中得心源”是唐以来在中国画家中广为流传的画论,对中国画的发展起到积极的作用。造化即大自然,心源即感悟,画家以大自然为师,再结合内心的感悟,才可创作出好的作品。吴冠中先生提倡的深入生活,“找寻生活母体的感受进行创作”与“外师造化,中得心源”阐述的理论原则是一致的,一脉相承。吴先生说:“外师造化不是艺术,艺术诞生于中得心源,但离开了造化,心源也就枯竭了。”

“深入生活”不仅是吴冠中先生坚持的一条创作道路,也是他一生遵循的创作方法。他的画魂系生活。

吴冠中先生诞辰一百周年之际,谨以此文纪念恩师。

(本文图片由作者提供)