姑息治疗在中国

斯扬

郑州的一家医院病房为患者营造出梦幻舒适的环境。患者静静地躺在床上,听着舒缓的音乐,凝视点点繁星,心灵的治疗对患者病情的缓解起到重要作用。

白血病女孩在医院病床上圆了自己的“婚纱梦”。因为付不起昂贵的治疗费用,这位乌鲁木齐女孩最终停止了化疗。她曾在日记中写下了自己的“婚纱梦”,如今这个梦想终于实现。涂上口红、画上眼影、带上假发,女孩开心地看着镜子中美丽的自己。

“心里顿时产生一种倒计时的感觉,”老吴这样形容当时听到大夫建议化疗时的心情。两年多前,他的父亲确诊了一种恶性鳞癌,尽管做了切除手术,仍无法阻止病情扩散。“对我们来说,‘化疗是一个极其恐怖的词,全家都很紧张、恐惧。”

辗转西安和北京一年多,做完三次化疗,老吴父亲的病于2017年11月再次恶化。“去了介入科,医生说病情非常严重,建议我们做放疗;但跑去放疗科,医生又不建议做放疗。一个多月内跑了泌尿外科、化疗科、放疗科、介入科,每个科都从自己专业角度给了各自的治療方案,”这却搞得老吴一脸茫然。

“我没法做这样的判断!我希望选择最好的方案,哪种优先级更高。但当时没人提供这些信息,家属没办法做抉择,看着病人的情况越来越严重,我们心里没底。”无所适从的老吴最终来到北京大学肿瘤医院姑息治疗中心。

给老吴父亲看病的是这里的刘巍主任。她给病情做了整体评估,建议目前不宜做手术,也不适合做放疗和粒子植入,因为将来一旦溃烂后病人痛不欲生,每天都要消毒清创,无法保障他的生活质量。刘巍建议老吴父亲做保守治疗,其他暂时都不要选择。“听了非常感动,终于有医生给了我们一个明确的建议,而且还把病人的生活质量也考虑到了,”老吴说。

在姑息治疗中心的建议下,老吴的父亲入组临床研究,接受了免疫检查点抑制剂PD-1单抗的治疗——这是一种新型免疫疗法,并服用镇痛药缓解疼痛。“治疗效果很明显,病人恢复了直立走路,没有什么疼痛感,生活可以自理”。但不幸的是,2018年8月,肿瘤组织发生了破溃,导致大出血。尽管被ICU抢救了回来,但已不宜再继续PD-1免疫治疗了。

“我们已经做了最坏打算!”老吴只好又把父亲转到姑息治疗中心住下。刘巍鼓励老吴的父亲不要放弃。此时出血刚刚被控制住,基线检查又发现下肢静脉血栓,姑息治疗中心请来各科室的专家来会诊,最终制定了针对这种特殊病案的方案:先小剂量服用抗凝药控制血栓,等血液参数达到进一步治疗的标准后,再进行后续化疗。

因为这一瘤种可用的化疗药很少,且效果尚无法预估,姑息治疗团队查阅了大量哈佛医学院的病案和资料,最后确定了白蛋白紫杉醇联合贝伐珠单抗这个方案。“当时也有四联化疗药的建议,但刘主任觉得副作用太大,怕病人扛不住。”使用刘巍的方案治疗了两次后,老吴父亲的病情得到了奇迹般的控制,全家人的心态也豁达了很多。老吴感叹道:“真的是精准化的治疗。”

这便是“姑息治疗(Palliative care)”(又译作“纾缓治疗”)——一种诞生于英国的治疗理念,已成为全世界肿瘤防控体系的重要环节。世界卫生组织的定义是:姑息治疗是对那些对治愈性治疗不反应的患者完全的主动的治疗和护理,控制疼痛及患者有关症状,并对心理、社会和精神问题予以重视,其目的是为患者和家属赢得最好的生活质量。

两年跌跌撞撞的抗癌治疗过程,让老吴对姑息治疗有了更多认识:“‘姑息听上去有些消极,但实际上它绝不是一个所谓的善后,它会给你一个希望,会为你组合出一整套方案,让患者像个‘完整的人。”

然而,更多中国人并不了解这些,但凡听说过“姑息治疗”这个词的人,都把它理解为不抱任何希望的保守疗法或是临终关怀。汕头大学医学院第一附属医院宁养院的曹伟华主任直言道:“很多人觉得我们是‘火葬场的前一站。”在这个延续了上千年世俗文化传统,对“死”讳莫如深的国度里,人们对“死亡”、“绝症”这些刺眼的字眼唯恐避之而不及。

“我也不愿意总谈死亡,我更愿意谈好好活着。”刘巍主任仿佛一开始就知道我们要问什么。作为国内姑息治疗领域的重要人物,她已经不止一次为自己所从事的“姑息”正名。

提升患者和家属的生活质量,是姑息治疗最终目标,需要考虑躯体、心理、社会和灵魂的全方面需求。

“甚至百分之六七十的肿瘤大夫也认为我们姑息治疗就是临终关怀,”刘巍说。患者往往跑遍了所有科室,用尽一切治疗手段,最后不得不来到姑息科,给生命画上句号。“肿瘤医院里常见的一幕是垂头丧气、叫苦连天的病人,但找我看病的反而相对平静。因为病人刚被确诊的时候是到不了我这里来的,能到我这里来,心理上都已经接纳这个病了。但他们错了,我这里还有希望。”

1967年,西西里·桑德斯女士在英国成立圣克里斯多弗宁养院,这是姑息治疗的最早起源,那时的姑息治疗等同于临终关怀(hospice)。时隔半个世纪,姑息治疗的范围已发生很大扩充。今天的姑息医疗,从病程早期,甚至诊断阶段就开始介入,对老年病、慢性病、肿瘤和危重患者进行全方位、全程的治疗服务,制定最合理的治疗计划,尽可能帮助患者少走弯路。

《临床肿瘤学杂志》2009年发表的一篇文章给姑息治疗做了一个很好的界定:基于患者和家属的地域不同、信仰不同、价值观不同,姑息治疗关注躯体(呼吸困难、疼痛、疲乏等症状),关注心理(焦虑、抑郁、恐惧等情绪),关注社会(社会关系、财务问题等),关注日常生活,临终关怀,关注居丧服务,这些全部都是姑息治疗的范畴。2014年《疼痛与症状管理学杂志》发布了姑息治疗的强化版,加入了生存者的照护,除了关注患者有尊严的死亡,还要使癌症生存者能够很好地康复。

这是一整套涉及领域广阔、体系庞大而积极主动的治疗手段。2002年,世界卫生组织对定义进行了修订,特别考虑到“躯体、精神心理、社会和灵性”(简称“身、心、社、灵”)的全方面需求,并明确了姑息治疗的终极目标:为病人和家属赢得最好的生活质量。正如西西里·桑德斯女士所说的,“我们必须关心生命的质量,一如我们关心生命的长度。”

“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”这是镌刻在美国名医特鲁多墓碑上的三句话,用来描述姑息治疗从业者的日常再合适不过。

在临床实践中,提升生命质量不是件容易的事,让患者正确的认识疾病是第一步。“得了病都会出现焦虑、恐惧和抑郁的倾向,我们会请心理医生、精神科医生来干预,我们也有专门的标准操作流程(SOP)来干预,辅助一些抗焦虑抑郁的药。目的在于纠正患者的认知,理性看待自己的疾病。”刘巍解释道。

尽管每个人的悲欢并不相通,姑息治疗团队还是尽力在只言片语中捕捉信息,发现病人的困扰点在哪里,为他们排忧解难。“让病人觉得你时刻在他身边一直陪伴着,让他们有个依靠,姑息治疗就是患者的守望者。”

美国科罗拉多州莱克伍德的一家宁养院里,病人们正在接受临终关怀服务。宁养院引进了动物疗法来帮助人们放松心情,美洲驼皮斯克(Pisco)每周都会来探视病人。

有一次姑息治疗中心收治了一位刚上研究生就检查出肝癌的小伙子。“他心里很痛苦,我们就鼓励他说出来,把他的关心和放不下的事录下来,在合适的时候放给他父母,对他父母也是一个慰藉。”还有一位病人特别想见监狱里的女儿,姑息治疗中心就请社工帮忙和监狱进行沟通,争取到了一次电话机会。“中国人比较含蓄,不愿意说的一些话,可以跟我们说,我们帮助他排解,帮助他传递,”她说。

“话术”是姑息治疗的基本功,正向的激励能让患者们获益匪浅。老吴还能回忆起刘巍说出的那句令他全家释然的话:“癌症是个慢性病,虽然我们现在还不能完全治愈,但我们可以把患者的预期寿命扩展得更长。”

的确,尽管姑息治疗并不刻意延寿,但生活质量的提高完全可以达到延长预期生命效果。2010年美国麻省总医院的专家在《新英格兰医学杂志》刊登了一篇关于转移性非小细胞肺癌早期姑息治疗的研究,这项纳入151例患者的研究显示,早期加入姑息治疗不仅能改善患者生活质量,还能延长中位生存2.7个月。

“有的病人说是只能活三四个月了,在我们这里延续到了两三年,这样的病例挺多的。”

这些患者中有好几位让刘巍印象深刻:“有一位肠癌病人,来的时候面黄肌瘦,还造了瘘,说是只能活三四个月。我们请了营养科给他做营养支持,请了心理辅导,加了抗焦虑药,后来做了化疗联合靶向治疗,又多活了两年。还有一位胰腺癌患者,也说是只能活三四个月,我们请介入科给他做黄疸引流,然后给他加强营养,老爷子又活了十个月,从容离世。”

接受姑息治疗,引导患者正确认识疾病,重新点燃生活的希望。良好的心态和系统的用药护理结合,在刘巍看来,正是那些顽强的病人赢得生命延续的一个重要原因。

老吴十分庆幸自己的父亲能够与姑息治疗邂逅,“尽管生命长短不由人决定,我们这些家属还是愿意接受这种人性化的治疗手段,让活着的时候高高兴兴地活着,就足够了。”

但并非所有患者都有这个勇气和运气。当把目光投向全中国,就不得不面对严峻的现實。

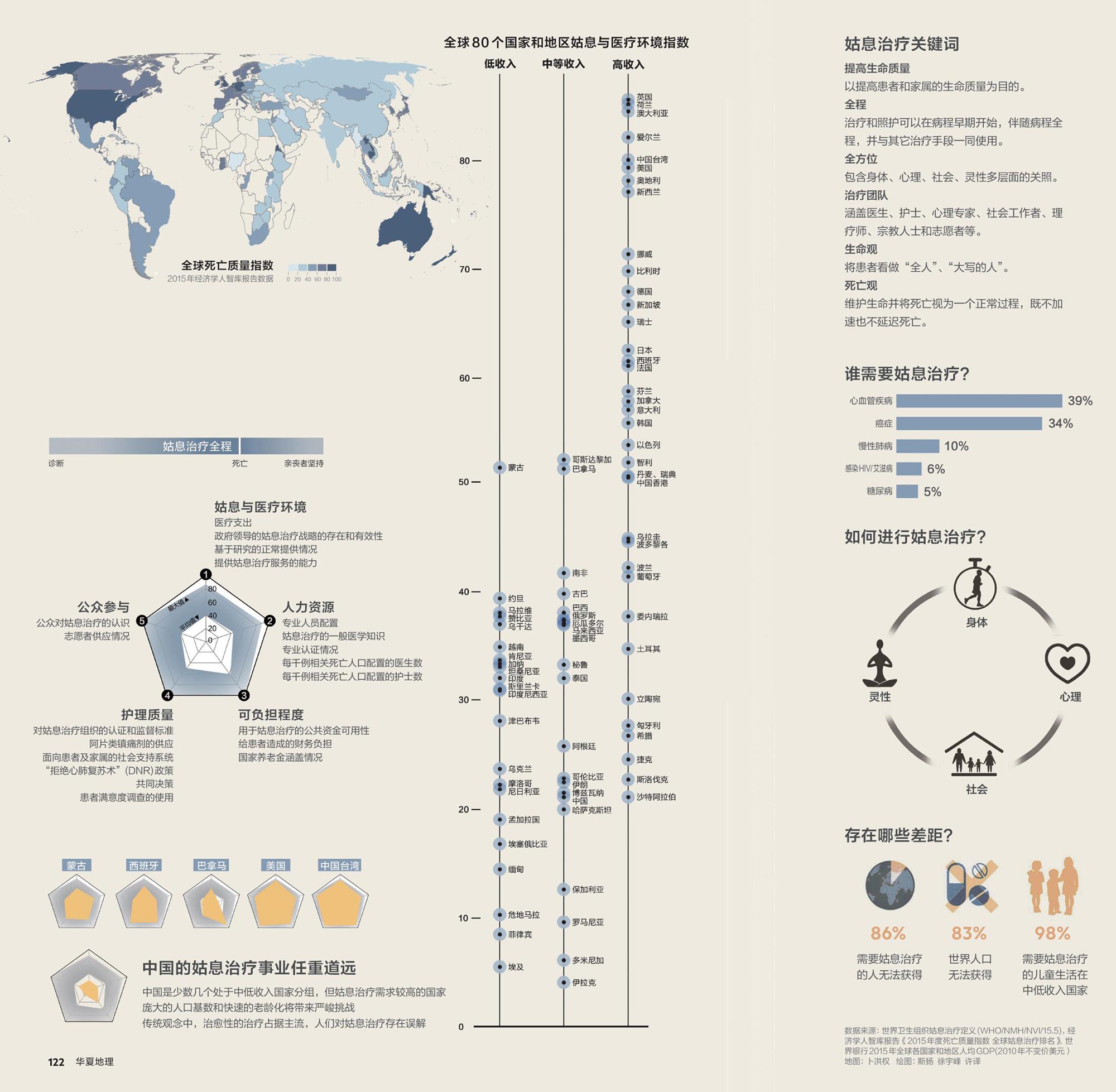

经济学人智库(EIU)在2015年发布了全球死亡质量指数白皮书,考察了全球80个国家和地区的姑息治疗状况。中国大陆排名71位,总分和各项指标都远不及世界平均线。

中国引进姑息治疗最早追溯到1988年天津医学院开设专门的姑息治疗病房。1994年中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会成立;直到2008年,国家原卫生部正式批准各大医院建立姑息治疗科室。但在全国400家专业肿瘤医院里,只有少数三级医院、慈善医院和社区康复中心能够为病人提供此类服务,而且大都集中在北京、上海、成都这些一二线城市。而根据2018年2月国家癌症中心公布的数据显示,2014年全国恶性肿瘤新发病例数为380.4万例,平均每分钟有7个人被确诊为癌症。

庞大的患者数量和不平衡的医疗资源配置,让姑息治疗变成了一种“贵族式”服务。中国是少数几个中低收入国家分类中对姑息治疗需求高的国家,随着老龄化问题的日益严峻,庞大的需求压力将更加沉重。

但供给侧又是怎样的状况呢?长期以来,大多数医疗资源都集中在治愈性治疗上,姑息治疗一直得不到医疗界重视,没有成为独立的学科,更没有培养起一套训练有素的人才梯队。“姑息治疗观念的教学在医学培训中极其有限,这意味着大多数实践中的专业人员从未接触过核心观念或技术,”北京协和医院老年医学科副主任医师宁晓红在EIU报告中表示。

同时,财务的负担阻碍了姑息医疗在公众中的普及。不过刘巍表示:“姑息治疗不提倡过度用药,大部分姑息性药物和放化疗是纳入医保的。”即便如此,仍然有太多人承担不起。

还有一些非技术性的文化习俗和传统观念。除了避讳外,北京松堂关怀医院创始人李伟在EIU报告中指出:“大部分中国人仍然抱有‘养儿防老的传统观念,而且许多家庭认为,将照料亲人的事情委托给外人,特别是在他们生命最后的日子里,是不孝的表现。”

“尽管有很长的路要走,有很多需要克服的困难,但我认为推广姑息治疗非常有意义。”刘巍希望通过自己团队的努力,探索出一套中国特色的肿瘤姑息医疗模式。“我真的希望它早日成为一门独立的学科,这样不管在推广姑息治疗,还是整个姑息治疗的标准化系统化规范化上,很多困难和问题就迎刃而解了。”

中國是少数几个中低收入国家分类中对姑息治疗需求高的国家, 庞大的患者数量和老龄化问题将带来严峻挑战。

为了让更多贫困患者接触到姑息/纾缓治疗,社会各界爱心人士正在凝聚智慧和力量,由李嘉诚基金会资助的“人间有情”全国宁养医疗服务计划就是其中之一。截至目前,项目已在全国32家医院成立宁养院,分布在全国27个省(自治区、直辖市),每年约1.6万晚期癌症患者得到免费的居家宁养疗护服务。

1998年11月,全国第一家宁养院试点在汕头大学医学院第一附属医院成立,免费上门提供镇痛治疗、护理指导、心理辅导、生命伦理等方面的照护。两年后,曹伟华医生来到这里担任主任,一做就做了18年。

曹伟华此前并不知道姑息/纾缓治疗,一次门诊的经历让她陷入了深深的思考。那天来找她看病的是一位胃癌晚期患者,年轻时参加过海战并负了伤。曹伟华描述起当时的画面:“他痛到整个脸都扭曲变形了,又怕影响别人,强忍着不敢叫出声。”病人央求她赶快给自己一针让他早点了断,说自己比那次海战受伤还痛苦。这番话让曹伟华难过了很久:“面对这样的患者,如果再对他进行针对病因的治疗,可能不会有更好的效果。但我们做医生的,如果对他的病情没有帮助,总觉得是一种失职。”

来到宁养院后,曹伟华渐渐明白,提高生活质量对患者带来的意义与针对病因的治疗同样重要。“尤其是对于晚期肿瘤患者来讲,纾缓治疗是一个很大的进步。”

一次出诊去患者家,刚到楼下,曹伟华就被一股扑面而来的恶臭熏得睁不开眼。老式公寓楼里静悄悄的没什么住户,老人缩在床上一动不动,呆呆地看着她们。这是一位乳腺癌患者,因为延误治疗,肿瘤包块已经溃烂成菜花状,流脓发臭。“她的孙子不敢来看她,左邻右舍也搬走了。我们当场帮她清洗伤口,教她儿子怎么换药,又开了几副镇痛药。等再去回访时,她亲自到门口等我们,基本上闻不到味道了。”老人开心地告诉曹伟华她的孙子来看自己了,邻居们也搬了回来。后来曹伟华又去看望了老人几次,都是在老年人活动室里找到她。“让病人有尊严地活着,我们真的很欣慰。”

说起出诊的故事,云南省德宏宁养院的章冰护士连讲三天三夜也讲不完。这座宁养院成立于2007年,位于云南省西南边陲,是典型的少边穷地区。“我们出诊很辛苦,病人都住在大山深处,因为山路多,一个下午可能只能看一个病人。下雨天就更难走了,还会遇到塌方、陷车什么的,”章冰说。

在贫困山区开展姑息/纾缓治疗,遇到的误会更多。章冰一脸无奈地表示:“刚开始的时候,很多人不相信有免费看病的地方,怀疑我们会秋后算账。有人说我们是用吗啡做人体研究的,还有人说我们是做安乐死的,吃了我们的药就会死。”不过随着越来越多受益者的口耳相传,这些误解就慢慢少了。

德宏宁养院的社工来到一位景颇族患者的家中提供服务。“全国宁养项目”创始人李嘉诚认为癌症患者曾对社会做出过贡献,希望他们在离世之前尽量减少痛苦,让他们在最后的日子里也能活得有尊严。

“看到这些病人,我们也挺扎心的。”去年七月份,章冰团队走访了大山深处的八位深度贫困患者,有五位身上都有恶性溃烂伤口。章冰回忆道:“其中一个69岁的女性患者,从病情到家庭都令人触目惊心。这个老人整个头顶的皮肤都是缺失的,全部烂了,创面流脓,发出阵阵恶臭。”患者的全家处在崩溃边缘,老伴患糖尿病,儿子七年前病故,儿媳又患有骨髓炎,只有两个孙子是健康的。

出诊回到家,章冰内心难以平静。因为当地条件有限,她通过线上途径求助到中国南丁格尔志愿护理服务总队,大家群策群力帮她解决问题,一些爱心单位赠送了昂贵的银离子敷贴,老人的伤口很快得到控制。宁养院还帮助这个家庭争取到生活困难补助金和爱心人士捐款,解决了患者的营养和孩子读书问题。章冰也通过自己的努力给孩子争取到在当地职业学院读书的机会,圆了他的医生梦。

可见,姑息/纾缓治疗已经超出了单纯医疗的范畴,而是包含社会支持系统在内的“全人”服务。除了医生和护士,社工的力量也被充分调动起来,新疆医科大学附属肿瘤医院宁养院的社工师卢建表示:“病人及家属的需求是个整体,我们社工既是心理疏导的提供者,社会资源的整合者,也是政策的倡导者。”

二十年来,“全国宁养项目”累计服务超过277万人次,提供志愿服务逾51.2万小时。相比于中国庞大的患者数量,这些数字仍是杯水车薪,但越来越多从业者的奔走呼告,正在为这项温暖人心的事业注入力量。

什么是姑息治疗

又称“纾缓治疗”,是对那些对治愈性治疗不反应的患者完全的主动的治疗和护理,控制疼痛及患者有关症状,并对心理、社会和精神问题予以重视,其目的是为患者和家属赢得最好的生活质量。