我的戏缘?

曹志勇

老伴儿在画戏衣

老伴儿在故宫复制皇帝龙袍

1960年代,家境都不算宽裕,但我家里有一台牡丹牌台式交流收音机。

这是父母花了70多块钱买来的,那可是父亲半个多月的工资啊!

收音机买回家里,每到夜幕降临时,父亲就会坐在写字台前的靠背椅上,收听《各地人民广播电台联播节目》与《新闻和报纸摘要节目》。这些节目,中央人民广播电台至今还保留着。在当时大众传媒尚不发达的年代,这些节目在人们心目中的位置,就像现在中央电视台的《新闻联播》和《焦点访谈》。

父亲特别喜欢听京剧,他还是中华全国总工会机关很出色的青衣票友,我保存着一张父亲扮演《穆桂英》的剧照,父亲高挑的身材,亭亭玉立,扮相俊美,颯爽英姿。记得我小时候,父亲在全总机关对面的二七剧场演出京剧《铡美案》,我和二姐曾作为父亲扮演的秦香莲的一双儿女,经常和他在家里排练并同台演出。剧里有一场戏,是陈世美在踢赶秦香莲时,两个孩子会抱上去抬头喊“妈”!为此母亲还特意叮嘱我们姐弟俩,在舞台上可千万别叫“爸”啊!

受父亲的影响,我也很喜欢京剧,小时候也曾学过京胡,父亲曾带我到王府井北口西侧的宏声乐器行,买了一把10块2毛钱的京胡。父亲答应我,若学好了,会给我买一把好京胡。只可惜我缺少音乐细胞,对着父亲写的琴谱,在父亲指导下练了些日子,可始终停留在只会拉几个西皮前奏和二黄过门儿的水平。小时候虽然没有学会京胡,但我把京胡挂在墙上,画了一幅很不错的铅笔素描画,至今还保存着。搬了几次家后,那把京胡也早已不见了踪影。前些年,在路边看到一位卖京胡的小贩,激起了我儿时的回忆,我不假思索地买了一把,一直摆在家里,就当作一种情愫吧!

我和戏剧,是有渊源的!

大姐是学工艺美术的,在当年崇文区东珠市口的北京剧装厂负责设计、绘制戏衣图案。小时候,大姐经常带我到厂里玩儿,那里刀枪剑戟、斧钺钩叉样样齐备;皇冠、龙袍、官履,品种多多。大姐给我买了一把长把儿大锤,圆圆的银色锤头还围绕着金黄色的穗子,拿着在胡同里玩耍,小伙伴们都很羡慕呢!

之后,八个样板戏盛行,北京剧装厂开始制作可以打砸炮的驳壳枪、带刺刀的三八大盖步枪、长杆儿红缨枪、大砍刀,这些道具做得几近乱真。除此之外,他们也做八路军、新四军服装和日本兵、蒋匪军服装,还有《红灯记》李玉和的铁路制服和铁路信号灯、鸠山的大皮靴和日本刀、《沙家浜》阿庆嫂的大茶壶等多种道具。那时,全国各地的京剧团、舞剧团都来北京订货,北京剧装厂一下子兴旺起来,还在附近盖起一座5层高的办公生产大楼。

改革开放以后,北京剧装厂开展多种经营,不但加工戏衣,也开始承接婚纱、旗袍和普通服装、鞋帽的制作,北京奥运会开幕式的部分服装就是由北京剧装厂加工的。后来的北京剧装厂名声越来越大,很多戏剧演员和普通群众慕名而来订制旗袍、婚纱和鞋帽,比如演员金星、香港演员汪明荃、香港粤剧名家罗家英都是剧装厂的常客。

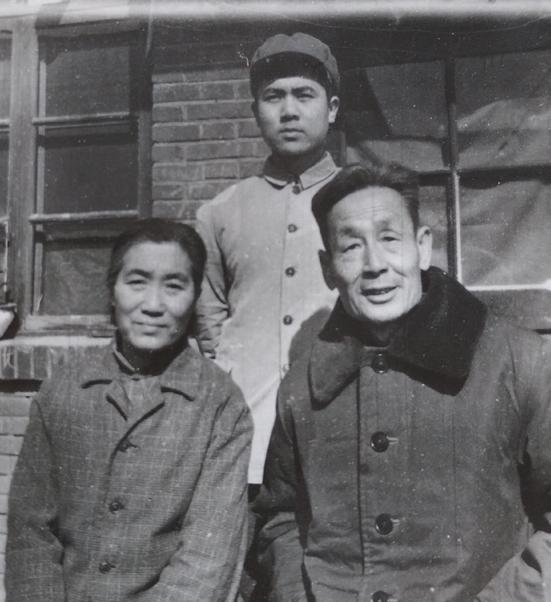

父亲扮演的穆桂英

在我20多岁的时候,父母开始为我张罗对象。

大姐和父母说,她们剧装厂有一位和她一起画画的小姑娘,白净、漂亮,既能干又懂事。在大姐的撮合下,这个漂亮的小姑娘后来居然成了我孩子的妈。30年后,又成了我孙子的奶奶。

我老伴儿和我大姐的工作一样,都是设计、绘制戏衣图案,我的老岳父,也是早期北京剧装厂绘画的老艺人。

北京剧装厂的前身是北京盔头社。早年的盔头社,大都是分散的个体经营,现在北京剧装厂所在的东珠市口西草市街,仍有很多个体制作和经营戏装道具的店铺,这是过去传下的老传统。以前,北京的戏院和戏园子多聚集在前门、天桥、珠市口、虎坊桥一带,也有一些戏剧名家在这一带居住。所以,北京盔头社(北京剧装厂)也是在东珠市口,很多戏剧名家的戏装都是由北京盔头社绘制定做。老岳父从解放前的北京盔头社一直干到解放后的北京剧装厂,为北京的戏装发展事业奉献了一辈子。老岳父从北京剧装厂退休后,因为有多年的绘画经验,继续被单位留用,我老伴儿也因此接了她父亲的班。在她父亲的影响和帮助下,学习了戏衣绘画。

我和刘长瑜老师的合影

我和父母的老照片

我看着老伴儿画的戏衣图案,线条真是很美。有一次她在家里加班,曾把京剧名家杜近芳的戏袍拿到家里仿画,可那戏袍又脏又有汗味儿。老伴儿告诉我,这戏袍图案全是手工绣的,不能水洗,只能通过阳光晒,或者用酒喷,才能减轻脏和汗味儿。这些戏衣是伴随演员一辈子的,由演员自己专用。故宫博物院也经常请北京剧装厂的美术工作者为他们的展品画复制品,我家里一直保存着一张老伴儿在故宫博物院准备临摹皇帝龙袍的工作照,那龙袍可是几百年前皇帝穿过的真品啊!老伴儿曾带我到故宫博物院,指着玻璃窗内皇帝的展品告诉我,那些是她画的复制品。

后来,我从老伴儿那里学到了很多戏剧知识。帝王要穿金黄色的龙袍;断案的包公要穿深色的蟒袍;文官武将的着装也各有不同,图案要求很严格,必须做到“文禽武兽”。

正因为父亲喜欢京剧,大姐和老伴儿及我岳父又是搞戏剧服装设计绘画的,所以我对戏剧更是有着特殊的感情!

如今,全国各路戏剧多种多样。京剧、评剧、越剧等大戏种,好戏连连;地方戏、乡土戏也不甘寂寞,纷纷亮相,全国戏剧舞台呈现一片欣欣向荣的繁荣景象。现如今,我一年能看到十几台戏剧演出,并参加了戏剧粉丝群。有一次在戏曲交流会上,还见到了扮演李铁梅的刘长瑜老师,刘长瑜老师虽已75岁,但精神矍铄、思维敏捷,讲话底气十足,令人钦佩。还记得我上初中时,就在电影中看过刘长瑜老师的《红灯记》,也喜欢在收音机里听她演唱的京剧,多多少少也会唱点她的戏。时隔50多年,能够见到真人,倍感荣幸!

我相信,在我国改革不断深入的大好形势下,戏剧市场会更加多姿多彩、繁荣壮大。我们的家庭生活也会更加温馨、美好,充满阳光!

小时候的我和二姐

(编辑·刘颖)

514984730@qq.com