荷载转移法在中小型泵站加固工程中的应用

(1.湖北省水利水电规划勘测设计院,湖北 武汉 430064;2.湖北省水利厅,湖北 武汉 430070)

湖北省平原湖区存在数量众多的中小型灌排泵站,各泵站规模不大。由于历史原因,大部分泵站属于边勘测、边设计、边施工的“三边”工程,均存在建设标准偏低、泵站下部结构破损裂缝等问题,大部分为三类泵站。由于受规划批复建设资金额度的限制,大部分泵站很难做到全部拆除重建,此类泵站主要存在主泵房下部结构砌石或混凝土碳化裂缝、基础沉降变形、部分结构强度与配筋不满足规范要求等问题。由于泵站属于“三边”工程,建设资料归档不够规范,加之年代久远,使得大部分泵站原设计资料、竣工资料严重不全,这给加固设计增加了许多难度。

本次研究的重点和出发点是:利用有限的资金,克服由于原始资料的缺失给复核计算和加固设计增加的难度;研究泵站加固方法、荷载分配及布置,寻找简单、可靠、经济的加固方法;为省内外同类工程的加固提供借鉴;对主泵房下部结构采用荷载转移方法进行加固,在尽量不破坏原有结构的前提下,达到除险加固、泵站安全运行的目的。

1 荷载转移法

1.1 荷载转移加固法以及主要特点

荷载转移法,即通过改变原有泵房下部结构的受力条件,转移本该由加固部位承受的荷载至泵房周围可靠部位,减小原结构承受的外部荷载、减小其内力,达到加固改造的目的;或通过新增下部结构构件来承担原结构承担的荷载,使原结构不再受力,将荷载转移至新设计的结构,达到加固改造的目的。

荷载转移方法的主要特点是不破坏原有结构、减小原结构承受的荷载或取消结构承受的荷载,转移原荷载至原结构周围部位或新建的结构部位。由于减小或取消了原结构承受的外部荷载,原结构可以达到满足设计要求的结构强度和配筋要求。

1.2 中小型泵站的结构特点

湖北省内江汉平原的中小型泵站绝大多数为扬程较低的立式轴流泵,泵站规模小,主泵房下部结构边墙多为圬工结构,水泵梁、电机梁搁置于边墙上,主泵房基础多未进行处理。

受当时建设标准较低的限制及运行时间久远的影响,边墙圬工材料表层大部分已风化,砂浆脱落。电机大梁及水泵梁配筋量偏小,存在裂缝、露筋现象,加之机组运行震动的影响,大梁与边墙支撑部位松动,造成机组运行时震动加剧,影响泵站安全运行。

此类泵站的结构受力特点主要为上部结构的垂直荷载通过主泵房墙体由下部边墙承担,电机及水泵梁承担机组和水泵的动荷载,并将动荷载通过电机、水泵大梁传递至四周边墙。主泵房下部结构自重及土重承担四周土体的水平荷载,以保证主泵房的抗滑稳定。

1.3 荷载转移加固法与其他结构加固方法的比较

目前建筑物的结构加固方法较多,主要有拆除重建、粘钢加固、粘碳纤维加固等,拆除重建方法可按现行的规程、规范重新设计,其结构可靠、安全系数较高,但投资较大。

粘钢和粘碳纤维加固方法基本一致,即通过在原结构外表面粘贴高强介质,达到结构补强的加固目的。两种方法施工较为简单,但须在原结构外表面进行凿毛、钻孔等处理,加固效果受施工工艺水平、原结构尺寸大小、原结构破损程度等条件限制,在原结构尺寸较大、配筋量与设计配筋量差距不大、破损程度不大的情况下,一般可以达到安全加固的目的。但该方法须在原结构上进行凿毛、钻孔,在施工时极易对原结构产生程度不等的破坏,严重时将造成原结构施工期间即报废,从而影响泵站的安全运行。

荷载转移方法之一是在原电机梁、水泵梁侧面或下部重新浇筑大梁,新建大梁两端与在原边墙上外帮的钢筋混凝土边墙连接,原电机、水泵大梁废弃或与新建大梁浇筑在一起,更新后的水泵、电机螺栓设置于新建大梁上,原电机、水泵大梁不再承受外部荷载,即原荷载转移至新建大梁上。

荷载转移方法之二是在原电机层上重新浇筑电机层,原边墙墙顶四周增设地基圈梁,主泵房上部荷载不再由原电机层承担,新老电机层间空隙布置为电缆层,边墙垂直荷载增加,水平荷载不变,更利于边墙抗滑稳定。

与拆除重建、粘钢、粘碳纤维方法相比,荷载转移法安全可靠、施工简单、投资不大,同时可以配合主体建筑物的加固(如电机层抬高重建等)一并实施,不但可不破坏原有结构,同时还可通过转移荷载,减少或取消下部结构梁系承受的荷载,从而达到加固除险的目的。

2 荷载转移法的适应条件与特点

根据建筑物的结构特点、荷载转移法的设计思路及荷载转移的路径,荷载转移法的适应条件如下:

a.建筑物整体的抗滑稳定、地基应力、沉降变形均要满足规范要求,或沉降变形基本稳定,后续沉降值满足规范要求。

b.承受荷载转移部位的整体沉降、地基应力、抗滑稳定要满足规范要求,或转移的荷载成为承受部位的有利荷载。如南迹湖站的四周挡墙承受了电机层及其上部荷载,其垂直向荷载增加,有利于自身的抗滑稳定。

3 荷载转移法在实际工程中的应用

针对省内中小型排涝泵站的结构特点,结合荷载转移法的研究设计思路,在南迹湖泵站更新改造工程中采用该方法进行了加固,取得了良好的加固效果。

3.1 南迹湖泵站下部结构的加固设计主要内容

南迹湖泵站装机8×155kW,主泵房平面投影尺寸6.0m×26.0m,泵站位于长江干堤张北堤137K+150处,为堤后式泵站,湿式进水室,直管出流,拍门断流。泵站主泵房位于堤内坡脚处,下部结构为排架柱结构,矩形进水流道,进水室三面为砌石结构,底板为整板混凝土底板。

3.2 存在的主要问题

南迹湖泵站建成运行已30多年,主要存在泵房高度偏小、电机层高程偏低、屋面破损漏水严重、下部排架结构破损严重等问题。主泵房建基面下持力层为碎石黏土层,地基承载力为250kPa。根据安全鉴定复核结果,主泵房的地基应力最大值为110kPa、抗滑稳定安全系数最小值为1.36,均满足规范要求。但其下部结构排架柱的配筋不满足要求,设计需要配筋为8φ18,实配为8φ16。

3.3 加固设计

加固设计的主要内容是在原电机层上新建电机层,原电机层不拆除。新建电机层的圈梁坐落在进水室三面挡墙及上游侧大梁及墩墙顶部,原电机层板梁柱不再承受上部结构的荷载。

新建电机层圈梁梁高80cm,即电机层加高了80cm,梁宽40cm,电机层系梁高60cm、宽30cm。电机层及其上部荷载通过电机层板梁传至进水室侧墙及上游大梁,新、老电机层间的夹层可作为电缆通道,同时对下部排架柱进行表面抹环氧砂浆的混凝土防碳化处理,详见图1。

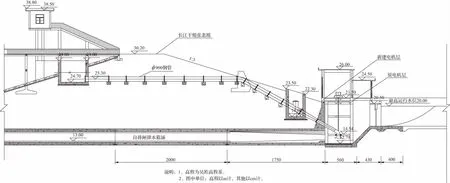

4 夏沟泵站下部结构的加固设计

夏沟泵站装机4×155kW,主泵房平面投影尺寸6.0m×17.0m,泵站位于鄂州市梁子湖区东沟镇长港河南岸,提排涝水入长港。泵房为堤身式,湿式进水室,直管出流,拍门断流。

泵站主泵房上部结构为砖混结构,下部结构为排架柱结构,进水室三面为砌石结构,底板为整板混凝土底板,各进水室间设水泵梁与两侧墩墙连接。

4.1 存在的主要问题

泵站主泵房由于建成运行已达30多年,存在泵房墙身局部开裂、下部水泵梁裂缝严重等主要问题。根据安全鉴定复核结果,主泵房的地基承应力、抗滑稳定安全系数均满足规范要求,但其下部水泵大梁的配筋量与混凝土强度不满足要求,加之水泵大梁大部分断裂,严重影响泵站安全运行,使得泵站弃用多年。

4.2 加固设计

夏沟泵站加固设计的主要内容是在原水泵梁下增设较大断面尺寸的水泵梁,原水泵梁不拆除,在水泵梁两侧增设墩墙,用以支撑新水泵梁。

新建水泵梁梁高50cm,梁宽50cm,新增侧墙墩墙厚30cm,中墩厚100cm,侧墙与老墩墙间设锚杆,详见图2~图3。

图1 南迹湖泵站主泵房加固横剖面

图2 夏沟站主泵房下部结构加固设计 (尺寸单位:cm)

图3 夏沟泵站主泵房横剖面 (尺寸单位:cm)

5 结 语

荷载转移法的应用较为广泛,特别是对于中小型泵站,其应用有较为鲜明的特点:荷载转移法以不对原结构产生新的破坏为条件,以荷载转移为手段,以安全加固为目的,通过荷载转移,减少原结构承受的荷载,使原有结构在减少内力的条件下满足设计的配筋与强度要求,接受转移荷载的部位将增加有利于稳定的荷载或增加有限的地基应力,新建承受荷载转移的构件按现行规范进行设计,从而保证了原主泵房的安全可靠运行,在节省工程投资的同时达到安全加固改造的目的。

荷载转移法在南迹湖泵站加固工程中首先进行了应用,并取得了良好的加固效果,在安全连续运行24h并通过机组启动验收后,将该方法大量应用于省内的王大圩泵站、夏沟站泵站等中小型泵站的加固改造工程中。

目前正在实施中的中部四省大中型泵站更新改造工程的泵站单站规模均较小,往往受规划的单位千瓦投资额度限制,难以进行拆除重建。荷载转移法对此类泵站的加固改造,不失为一种可靠、安全的方法。采用该方法进行泵站改造的基本原则是避免大拆大建,通过转移原荷载至可靠建筑物结构上,在不破坏原有结构的前提下,减少其承受的不利荷载,达到可靠、安全地进行加固改造的目的。