地基处理技术的探讨

罗 玲 吴俊宏

(四川大学锦城学院,四川 成都 611731)

进入新世纪以来,国内许多大型工厂陆续新建(扩建)生产厂房和库房等建(构) 筑物以满足生产需求。与此同时,相关工厂的可利用工业用地日益稀少,导致待建建筑与既有建筑毗邻而建,这不但增加了设计难度、施工难度,而且增大了既有建筑的安全风险,引发了一系列工程难题。

本文阐述地基处理原理,从适用性讨论地基方案的选择与地基处理技术,为相似工程设计与施工积累经验,提供参考。

1 地基方案研究

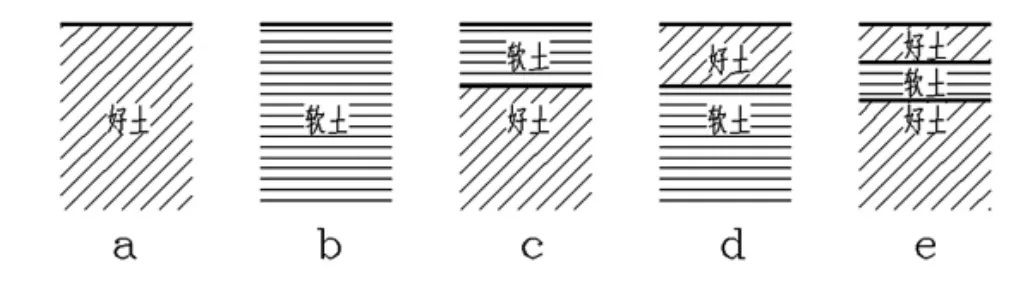

在地基中,直接承受建筑荷载的土(岩) 层为持力层,不同土(岩) 层的岩土物理力学性质不同,因此需谨慎选择满足力学要求的土层作为持力层。根据已有地勘成果统计,土质地基在成都地区分布最广,可分为以下五种典型情况(见图1)

图1 几种典型土质地基情况[1]

a、地基内部都是好土,土质对持力层影响不大;

b、地基内都是软土,压缩性高,承载力小,一般需对原土层进行处理后才能作为建筑地基;

c、基础的埋深根据软土的厚度和建筑物的类型分为下列三种情况:

①软土在2m 以内,基础宜直接放置在下层好土上;

②软土在2-4 (m) 之间,基础可放在软土内,避免大量开挖土方,但应根据情况选择适宜的地基处理方案;对特别重要的建筑物,宜将基础放在下层好土上,但应综合考虑基坑开挖安全性和深基础投资控制;

③软土厚度大于5m,一般考虑调整基础设计方案(如改大基础尺寸) 或对地基进行处理;

d、地基由两层土组成,上层是好土,下层是软土,宜尽量浅埋,减少软土层的压应力;重点关注下卧层的承载力和变形值;

e、地基由若干好土和软土交替组成,宜根据各土层的厚度和承载力大小,结合基础形式对比分析选择持力层。

由上可知,基础的持力层首选物理力学性质好的土(岩) 层上。如果影响既有建筑或基坑施工不便,此时持力层可考虑选择较差的土层,但应做好地基处理。在复杂地质条件下,基础工程宜进行多方案技术的可行性研究。

人工地基是人类通过技术手段对基础基底以下土层进行处理后使其达到上部荷载要求的建筑地基,国外的比萨斜塔纠偏是地基处理的典型案例。

2 地基处理方法分析

目前随着科学技术的进步,地基处理技术日新月异,处理方案数不胜数,但总体可大致分为以下几种类别[2]:

①置换法:该法是指使用较好的材料置换天然地基中的软弱土体,形成双层或者复合地基,达到提供承载力、减小沉降的目的,有换土垫层法、机械成孔CFG 桩法等。在成都地区主要用于处理粘土、砂土、杂填土等不良地基,置换法是最常见的地基处理方法。

②排水固结法:该法是指土体通过排水固结,孔隙比减小,抗剪强度提高,达到提高地基承载力,减小沉降的目的,有预压法、砂井法、塑料排水带法,适用于软黏土、含水杂填土地基。该方法案例很多,但因理论发展水平限制、复杂的地质条件等因素影响,排水固结法的加载速率、加载时间需要根据检测数据或试验段的结果调整、修正,导致实际处理效果差异性较大,一直是地基处理技术中的疑难点。

③灌浆法:该法是指向土体中灌入或拌入水泥,石灰,或其他化学固化浆材,在地基中形成增强体,如深层搅拌法、高压喷射注浆法、渗入性灌浆法、劈裂灌浆法、压密灌浆法。主要是通过气压、液压等方法,把某些能固化的浆液注入天然和人造的裂缝、孔隙中,以改善地下土层的岩土力学性质。因为自然地层各向异性,地层渗透性,孔隙率对该方法的效果有很大影响,地基处理结果偏离理论计算值的情况时有发生。

④振密、挤密:有松砂地基适用的振冲密实法、黏性土基适用碎石桩法、振动成孔CFG 桩法等。振冲法由steuerman 发明并制作首先用于处理德国柏林一座7.5m 深的松砂地基,使松砂的承载力提高了50%,但目前其设计理论仍处于初级阶段;检测发现碎石桩法的处理效果和振动、强夯的设计参数有关,不宜在建筑密集区施工,防止振动引起老建筑结构发生振动损伤。

除此之外,地基处理方法还有加筋、托换、纠倾等。

综上所述,地基处理方法与原土层的岩土物理力学性质相关,同类地层结构可选择不同的处理方案,但不同地层情况的地基处理思路也可能相同。

3 结语

1) 在新建筑设计、施工时,选择建筑基础持力层不仅需要考虑地基承载力、地层的压缩模量/变形模量等因素,还应结合既有建筑与待建建筑的位置关系、施工条件优选地基方案,降低施工难度;2) 天然地基是建筑地基的首选方案;当软弱覆盖层较厚、既有建筑与待建建筑间距较小时,应慎重选用大开挖地基施工方案,必要时应采取适宜的基坑支护措施,降低坑壁失稳的安全风险。

——基于钻芯检测法定量评估基桩质量的研究之六