论白居易的俸禄诗

唐 棠

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

儒家自古以来就有重义轻利的传统。《论语·里仁》载:“君子喻于义,小人喻于利。”[1](P42)《论语·子罕》篇也曾有言云:“子罕言利与命与仁。”[1](P98)。据《孟子·梁惠王章句上》所载,孟子也曾围绕“以义治国,何必言利”这一观点与梁惠王进行大段辩论。这些观点虽为孔孟二人在春秋战国礼乐崩坏之际,针对世人不择手段地追求权势地位这一弊端而提。其目的是为了引导世人树立正确的义利观,以适当的方法去追求名利,并未完全否定对“利”的追求。然而不可否认的是,孔、孟关于义利关系的这些论述在客观上促进了儒家重义轻利传统的形成。

在这种观念的影响下,大谈道义礼节的文人士子不计其数,却少有人提及对对功名富贵的追求,更不用说钱财、俸禄等在传统观念里被人们嗤之以鼻的“俗物”。然而千年之后,在思想观念极其开放包容的唐代,出现了一位敢于将官职俸禄等内容写入诗歌的大诗人,这个人便是白居易。

白居易29岁及第,以32岁担任秘书省校书郎一职为标志正式踏入官场,开始了自己长达四十年的仕宦生涯。“始自校书郎,终以少傅致仕,前后历官二十任,食禄四十年。”[2](P1504)(《醉吟先生墓志铭并序》)便是白居易对自己几十年从政生涯的最好总结。

纵观白居易的仕途生涯,可谓跌宕起伏。他曾多次被调任于朝廷和地方之间。随着官职的变化,白居易的官俸也出现了极大的波动,白居易常用诗歌记录薪水变化及由此产生的感情波动。学界曾把白居易这一类描写自己俸禄多寡及相关感情的诗歌称之为“俸禄诗”[3]。甚至有学者在对白居易诗歌进行研究时,直接把俸禄诗列出作为单独的一个分类。如邓中龙在《唐代诗歌演变》一书对白居易的诗歌进行了统计分类,其中便有“俸禄诗”这一类。

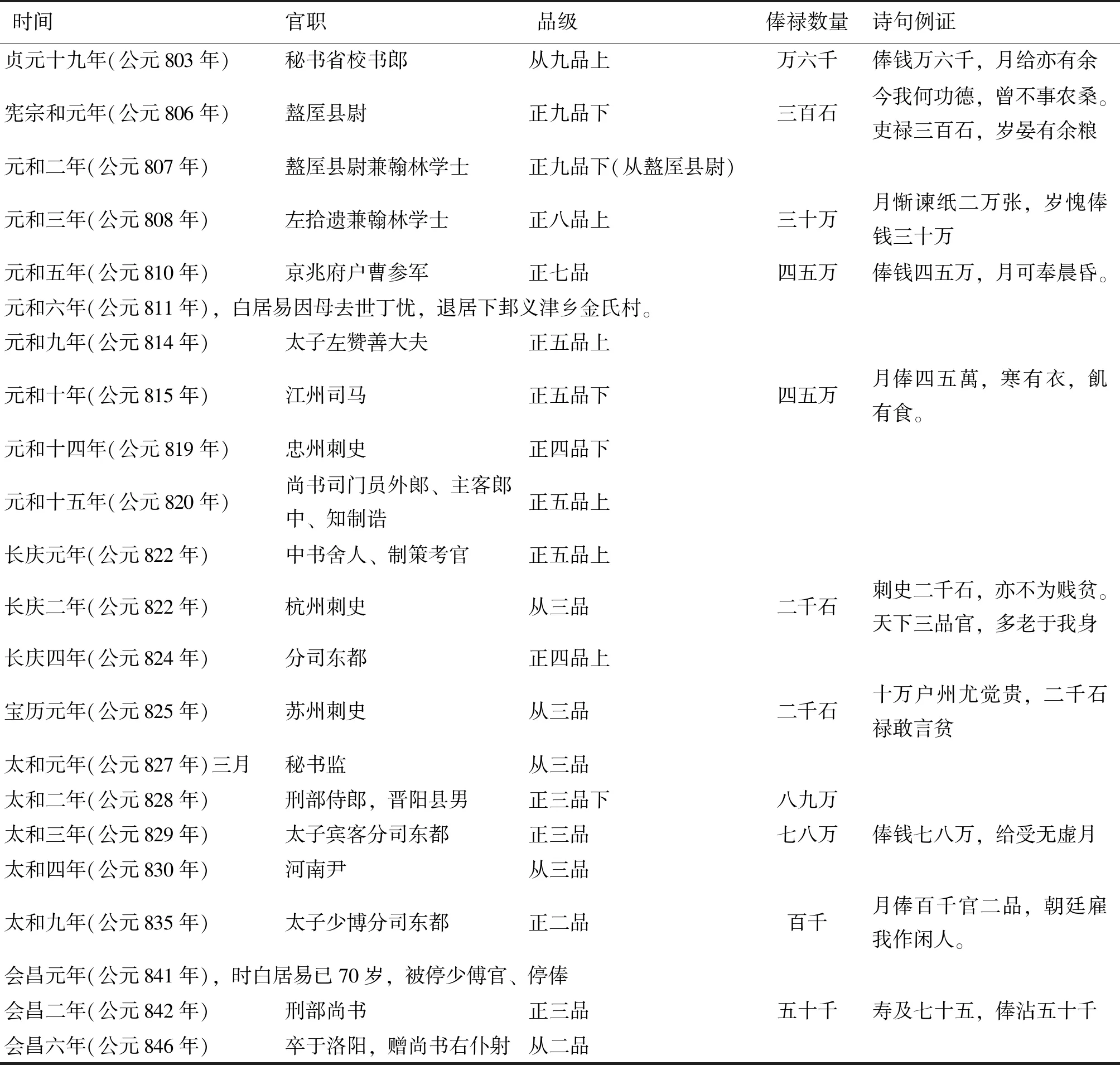

据笔者粗略统计,白居易诗歌中涉及俸禄描写的约40首。对于高产量作家白居易来说,这些诗歌所占比重并不大。但值得注意的是,在白居易之前,未曾有诗人对俸禄进行如此大量的描写,也未曾有诗人用诗歌如此详细地记载自己的俸禄变化(见表1),因此白居易如此多的俸禄诗便不能被我们轻易忽视。

表1 白居易官职品级、俸禄简表

一、俸禄与中隐

大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。似出復似处,非忙亦非闲。不劳心与力,又免饥与寒。终岁无公事,随月有俸钱。君若好登临,城南有秋山。君若爱游荡,城东有春园。君若欲一醉,时出赴宾筵。洛中多君子,可以恣欢言。君若欲高卧,但自深掩关。亦无车马客,造次到门前。人生处一世,其道难两全。贱即苦冻馁,贵则多忧患。唯此中隐士,致身吉且安。穷通与丰约,正在四者间。[2](P490)

大和三年(公元829),59岁的白居易以太子宾客分司东都后,创作《中隐》一诗,正式宣告自己奉行“中隐”这一生活原则。正如诗人所言,中隐是介乎隐于朝市的“大隐”和隐于丘樊的“小隐”之间的一种折中的处世方式。在这种原则的指导下,诗人既不受案牍之劳,又能免去生计之忧,达到一种“似出復似处,非忙亦非闲。不劳心与力,又免饥与寒”[2](P490)的理想生活状态。而这种理想生活状态的重要条件之一便是俸禄的支持。回顾白居易一生我们可以看到俸禄不仅是白居易出仕的重要原因之一,也是其多次被贬时欲忘却营营却始终无法付诸实践的重要羁绊,更是最终决定他中隐的重要物质基础。

(一)因俸而仕

白居易出生于河南新郑一个世代奉儒的官宦家庭,其祖先白建在北齐时贵为兵部尚书,其父白季庚也先后担任过彭城县令、襄州别驾等官职。然而随着父亲病逝、连年藩镇战乱等带来的动荡变化,白居易一家便陷入了捉襟见肘的状态,诗人不得不多次因生计奔波迁徙。对于出生庶族地主阶级的白居易来说,最好的营生之计便是考取功名,做官谋生。“养无晨昏膳,隐无伏腊资。遂求及亲禄,黾勉来京师。”[2](P178)(《思归》)便是诗人当时心理的真实写照。

贞元十九年(公元803),32岁的白居易被授予秘书省校书郎一职后便开始领取“皇粮”,正式过上自己以俸禄养家的生活,又先后被提拔为盩厔县尉、翰林学士、左拾遗、京兆府户曹参军等官职。随着官职的进升,诗人的俸禄也不断升高,由最开始担任从九品秘书省校书郎时一职的“万六千”到正七品京兆府户曹参军时的“四五万”。关于这段时间的官职、俸禄变化,诗人有《常乐里闲居偶题》《观刈麦》《醉后走笔酬刘五主簿长句之赠兼简张大贾二十四先辈昆季》《初除户曹,喜而言志》等诗歌进行记载。

从贞元九年(公元803)担任秘书省校书郎一职至元和九年(公元811)白居易退居下邽之前,诗人虽官列下层,俸禄不高,而其对于物质生活的态度却显得十分知足,政治热情也最为高涨。如“才小分易足,心宽体长舒。充肠皆美食,容膝即安居。”[2](P96)(《松斋自题》,时为翰林学士)“俸钱四五万,月可奉晨昏。廪禄二百石,岁可盈仓囷”[2](P98)(《初除户曹,喜而言志》,时为京兆户曹)表达的是知足满意之心。诗人的从政热情在其一生中也是最为高涨,如在《初授拾遗》一诗中,诗人以初盛唐时期同任左拾遗一职的陈子昂、杜甫自比,希不辱使命使“天子方从谏,朝廷无忌讳”[2](P7)。又如《观刈麦》《醉后走笔酬刘五主簿长句之赠兼简张大贾二十四先辈昆季》等诗表达的是诗人不断自我反省,唯恐自己尸位素餐有负皇恩、官俸之情。正是在这种强烈道德责任感的影响下,抱着“有阙必规,有违必谏”[2](P1228)(《初授拾遗献书》)的政治决心,诗人创作了以《新乐府》《秦中吟》一类的讽喻诗以此泄导人情。诗人此时之所以有如此心态,究其原因,主要有以下几点:首先,入仕之前白居易一家生活困难,甚至连父亲去世后的安葬费用都支付不起,生活境况之艰难便能想见一般。入仕之后的生活虽不及大富大贵,但基本的生计开支却得到了保障,因此白居易对由“贫”转“足”的这一变化十分欣喜。如他在《赠内》一诗中写道:“蔬食足充饥,何必膏粱珍。缯絮足御寒,何必锦绣文”[2](P15)。其次,正所谓初生牛犊不怕虎,再加上天子的赏识提拔,心怀“兼济天下”之志的白居易尽管官职不高,却充分发挥了谏官职能在官场上雷利风行,世人无不为之侧目。

(二)因俸复仕

元和六年(公元811)至元和九年(公元814),白居易因母逝世,丁忧,退居下邽。这一时期,远离政治官场的白居易失去了俸禄的支持,不得不亲自参与劳动过上躬耕自资的生活,因此创作了大量描写田园风光和田园生活的诗歌,如《春雪》《闲居》《观稼》《夏旱》《友人来访》等。

从风起云涌的官场退至平静安宁的田园之初,我们可以看到诗人对这种闲意生活所发出的由衷赞叹,如“林晴有残蝉,巢冷无留燕。沉吟卷长簟,恻怆收团扇。向夕稍无泥,闲步青苔院”[2](P186)(《秋霁》),和厌倦官场争斗欲意归隐山林之念,如“缝布作袍被,种榖充盘飡。静读古人书,闲钓清渭滨。优哉复游哉,聊以终吾身”[2](P119)(《咏拙》),甚至还多次引陶潜为知己,创作了《效陶潜体十六首》来抒发田园隐居之乐。

另一方面,我们更应看到在田园生活的新鲜感褪去之后,失去官职、俸禄庇护后的诗人在平常乏味的劳动生活中所体验到的艰辛窘迫之情。如《纳粟》一诗便深刻反映出诗人生活境况的转变:身为朝廷命官时,诗人可免赋税徭役之苦,一旦离职停俸便不得不对气焰嚣张的官吏忍气吞声,笑脸相迎,其间悲辛使人读来不免心酸。又如“生计虽勤苦,家资甚渺茫。尘埃常满甑,钱帛少盈囊。弟病仍扶仗,妻愁不出房”[2](P296)(《渭村退居寄礼部崔侍郎、翰林钱舍人诗一百韵》)等诗句,更是运用白描手法将诗人的生活状况进行真实还原。

正是在尝尽“迎春治耒耜,候雨辟菑畬。策杖田头立,躬亲课仆夫”[2](P114)(《归田三首》)的劳动艰辛;“南窗背灯坐,凤霰暗纷纷。寂寞深村夜,残雁雪中闻”[2](P116)(《村雪夜坐》)的闲居寂寞;“家贫亲爱散,身病交游罢。眼前无一人,独掩村斋卧”[2](P120)(《冬夜》)的人情冷暖之后,诗人尽管最初怀有忘却营营、欲效陶潜归隐之念,然而在残酷的现实前却不得不选择复官。

退居下邽的生活虽极其短暂,然而这段生活经历却对白居易之后的人生走向产生了巨大影响。正是这段“沦落下层”的亲身经历使得白居易清楚认识到了对于“手不任执殳”“肩不能荷锄”[2](P141)的知识分子来说,官职俸禄的重要性和躬耕隐居生活的残酷性。因此在元和九年(公元814)冬,朝廷下旨召回白居易担任左赞善大夫一职时,诗人并未推辞,甚至在《酬卢秘书二十韵》(时初奉诏,除赞善大夫)一诗中表达了自己的喜悦感恩之情,如“上感君犹念,傍惭友或推”[2](P298)。此后无论遭受多大的政治打击,对官场政治如何失望,白居易都宁愿蹉跎官场也不愿脱离俸禄供养,将退居归隐之念真正地付诸于实际行动。

(三)依俸中隐

从元和十年(公元815)白居易被贬江州司马,至太和二年(公元828)被征为刑部侍郎的这段时间里,是白居易中隐思想观念的形成期。

在这段时间里,诗人主要在地方任官。官职一直居于五品之上,官俸与之前相比总体上有增无减,如担任杭州、苏州刺史时所领官俸为二千石:“刺史二千石,亦不为贱贫。天下三品官,多老于我身”[2](P159)(《南亭对酒送春》,时任杭州刺史);其在江州、忠州及被调回长安、洛阳时的生活也是颇为富足的,如“散员足庇身,薄俸可资家”,[2](P130)(《答故人》,时任江州司马)“幸有俸禄在,而无职役羁”[2](P163)。(《移家入新宅》,分司洛中时所作)

然而俸禄的增高并未带来诗人高涨的仕宦热情。相反,在诗人的诗歌中我们更多看到的是“不分物黑白,但与时沉浮。朝餐夕安寝,用是为身谋”[2](P135)(《咏意》)“我心忘世久,世亦不我干。遂成一无事,因得常掩关”[2](P139)(《闭关》)等展现消沉情绪的诗句。与之前相比,诗人揭示弊政、反映现实的讽喻诗少了,而吟花弄月、玩赏遣兴如《官舍内新凿小池》《游石门涧》《草堂前新开一池养鱼种荷日有幽趣》等一类的闲适诗明显增多。正如郭绍虞先生在《中国文学批评史》中所言:“于是在这种矛盾中间,巧令名目,称正视现实的为讽喻诗,逃避现实的为闲适诗。这样,他在碰壁之后,又可以心安理得了。”[5](P120)创作上的这一显著变化,究其原因主要为元和九年的江州之贬。在被贬江州司马之前,白居易身为天子近臣,是朝廷上使人闻风丧胆的谏官。一朝被贬,却只能形影单只地背井离乡。贬谪对于诗人来说不仅意味着时空上的流放,更是人格精神上的践踏和侮辱。受此强烈的政治打击后,诗人开始转向对自身及人生价值进行更深一步的反省和思考。在《与杨虞卿书》一文中,诗人反省自己是“性又愚昧”“不识时之忌讳”[2](P947),因“洁慎不受赂”[2](P947)受到握兵者的憎恨,“介独不附已”[2](P947)受到了当权者的忌妒,其他随波逐流之小人又不断中伤自己的特立独行,在这种情况下殊难不获此罪。同时,这次贬谪也让诗人意识到了官场险恶、圣意难测之事实。在被贬之前是“禄厚食万钱,恩深日三顾”[2](P25)(《寄隐者》),而一旦被贬则似被秋霜剪断根的孤生蓬只能“浩浩随长风”[2](P215)(《我身》)。于是诗人在诗中一再感慨道:“由来君臣间,宠辱在朝暮。”[2](P25)(《寄隐者》)“昔为意气郎,今作寂寥翁”[2](P215)。(《我身》)正是这种对于苦难的不断反思和总结,诗人逐渐形成了自己“志在兼济,行在独善”[2](P964)(《与元九书》)的官场智慧和人生哲学。

元和十五年(公元820)白居易再次被调回长安,长庆二年(公元822)因“上书论河北用兵事,皆不听。复以朋党倾轧,两河再乱,囯是日荒,民生尽困”[6](P129)而请求外任,以杭州刺史一职得以外放。从中,我们不难看出白居易顺时进退的官场生活之道。正是在这种宦意阑珊、惟求自保安度晚年的思想指引下,白居易形成了自己的中隐观,以大和三年(公元829)分司洛阳不久后的《中隐》一诗为标志。

大和三年(公元829)一直到会昌六年(公元846)白居易去世为止,这段时间为白居易中隐观的践行期,诗歌创作多围绕酒、乐、佛道求仙、宴游集会而展开。然而白居易之所以能真正达到这种理想的生活状态,除了政治热情逐渐减退“直道速我尤,诡遇非吾志。胸中十年内,消尽浩然气”[2](P111)(《适意二首》其二)这一主观原因之外,其中必不可少的一个条件便是有一定的客观经济基础。而对于“不种一垅田”“不采一枝桑”[2](P491)(《知足吟》)的白居易来说,主要的经济来源便是做官所得俸禄。

正如前文所述,白居易在退居下邽村的时候就产生过效仿陶潜隐居的念头,但是无俸禄支持的躬耕生活是极其艰辛的,最后只能复仕做官;在被贬于江州后,“司马”名存实亡的这一闲散官职就让白居易产生过“闲官”之念,然而“四五万”的俸禄还只能使他达到寒有衣,饥有食的温饱状态,依赖俸禄的白居易还不敢坦言不问世事,走中隐之道;而担任杭州刺史时,虽享有二千石的俸禄,但身为一郡之长,白居易也不能达到江州司马时那样的清闲状态,何况白居易此时仍具有“犹须副忧寄,恤稳安疲民”[2](P154)(《初下汉江舟中作寄两省给舍》)的政治之念;直到任太子宾客分司东都一职时,白居易才能真正实现中隐的生活理想。

首先从俸禄来看,白居易虽未有直接描写此时俸禄多少的诗歌,然而对白居易官职、俸禄稍作分析后发现,从宝历元年(公元825),白居易任从三品下的苏州刺史一职开始,之后所任如秘书监、刑部侍郎、太子宾客等官职均不低于这个级别。担任苏州刺史时所领俸禄为“二千石”,正三品下的刑部侍郎俸禄为“八九万”,那么作为正三品的“太子宾客”一职所领俸禄必定只增不减,加之多年仕宦俸禄积累,白居易此时的财富数量必定是相当可观的,因此中隐的物质基础是具备了的。其次,据《通典》记载,太子宾客一职主要是掌调护侍从规谏,与其他职位相比,可谓德高望重却又相当清闲。最后,中唐时期的东都洛阳虽仍有朝廷设置的政府及官员系统,但相对于长安来说,其政治性的作用逐渐弱化,再加上城市经济发展迅速,其休闲娱乐的功能反而愈发突出。正是在以上三者条件的支持下,白居易便以自己在洛阳买下的履道坊为中心,居则闲吟诗歌,呼朋作乐,出则集会游宴,登高观光,过着自己“官闲离忧患,身泰无拘束”[2](P491)(《知足吟和崔十八<未贫作>》)的中隐生活,并创作了大量描写这种闲适情调的诗歌。

综上,我们可以看出俸禄在白居易中隐思想形成过程中的重要地位。白居易因求俸而做官,退居渭村时又因忍受不了无俸生活之艰辛而不得再次复仕;江州之贬后做官已有任闲免责之念,无奈物质基础和现实状况又未成熟;直到分司洛阳,白居易能依靠一定的俸禄支持,走上中隐之路。

二、俸禄与诗歌创作

俸禄既然作为白居易中隐必不可少的物质基础,有了俸禄白居易中隐才能得以实现,那么白居易的隐逸自然不同于陶潜之隐。同样,他在中隐后创作的那些关于城市生活的诗歌自然与王维隐于山水清音中所写的诗歌也是不同的。

陶潜选择归隐是池鱼思渊、羁鸟恋林般地逃离尘网而回归自然,因此在其归隐后的诗歌创作中,我们既能看到美丽的田园风光,淳朴的邻里友谊,如《归园田居》《时运》《移居》等,又能领略诗人劳作的辛苦,如“代耕本非望,所业在田桑。躬亲未曾替,寒馁常糟糠。”[7](P353)(《杂诗其八》)“晨出肆微勤,日入负禾还”[7](P227)(《庚戌岁九月中于西田获早稻》);展现农村凋敝的诗作,如“荒途无归人,时时见废墟”[7](P135)(《和刘柴桑》);表达世事艰辛的诗作,如《乞食》《怨诗楚调示庞主簿邓治中一首》等。陶渊明之所以能在山水田园中遨游自得,因为他能彻底摆脱俸禄、名利的束缚,在田园山水中获得心灵上的宁静。

白居易则不同,纵使钦佩陶潜安贫乐道的高凤亮节,向往其远离世俗纷扰的“桃源”生活,如他在退居渭村时的《效陶潜体十六首》,江州被贬时甚至亲访渊明旧宅;但这种精神上的仰慕还是无法促使白居易真正放弃世俗的享乐,摆脱对俸禄的依赖。所以他只能在理想和现实中寻求一个折中点,而这条折中之道便是将隐逸和城市生活结合起来,既能不被生计束缚又能过上纵情声色的享乐生活。

与陶潜诗歌中“五柳先生”形象截然不同的是,白居易中隐后的诗歌里塑造的是一个奔波交际,忙于宴会的诗人形象。如诗人自撰的《醉吟先生传》一文便是其当时生活的真实缩影:

洛城内外六七十里间,凡观寺、丘墅有泉石花竹者,靡不游;人家有美酒、呜琴者,靡不过;有图书、歌舞者,靡不观。自居守洛川洎布衣家,以宴游召者,亦时时往。每良辰美景,或雪朝月夕,好事者相过,必为之先拂酒罍、次开诗箧。酒既酣,乃自援琴,操宫声[2](P1485)

“安贫乐道”完全摆脱物质俸禄之依赖,与黑暗政治彻底决裂,在山水田园间追寻心中的那份安宁自在,这是隐于丘樊的陶潜之隐;“尸位素餐”身处闲官却不问世事,有意归隐却始终无法彻底摆脱官俸带来的世俗享乐,于是屈服心智,依靠诗、酒、禅、乐等手段消遣度日,这便是乐天之隐。

如果说陶渊明用诗、酒、菊给白居易构造了一副美好的归隐之理想图景,促使白居易“隐”之观念的萌发;那么白居易最终退居于闲散职官的选择更像是在向王维亦官亦隐,对官场政治采取敷衍妥协态度的靠近。

和早年初入仕途的白居易一样,王维在早期也曾踌躇满志,渴望一展抱负、建功立业,如“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香”[8](P258)(《少年行》)“今人作人多自私,我心不说君应知。济人然后拂衣去,肯作徒尔一男儿”[8](P113)(《不遇咏》)等诗句,又如《从军行》《观猎》《出塞作》等作品,均洋溢着一种积极浪漫的奇情壮志。这类作品虽非全部是写诗人自己,但我们仍可从中窥见诗人进取向上的精神风貌。

然而政治上的黑暗斗争、恩相张九龄的蒙诬被陷、安史之乱时因接受伪职而被定罪下狱等一系列仕途风波,将王维心中的雄心壮志逐渐消磨殆尽。其思想情感逐渐变得消极起来,如“既寡遂性欢,恐招负时累”[8]20(《赠从弟司库员外絿》)、“世事浮云何足问,不如高卧且加餐”[8]185(《酌酒与裴迪》)。

与白居易一样,王维在诗歌中也多次写到对陶渊明隐逸生活的欣羡及其高洁人格的仰慕之情,如“不厌尚平婚嫁早,却嫌陶令去官迟”[8](P187)(《早秋山中作》)。但王维最终也离不开俸禄这一物质基础,如陶渊明那般决绝地弃官归隐,而是对官场采取一种逃避敷衍的态度。所以王维描写田园生活的诗句是极少的,即使有,我们也很少能看到诗人真正下田耕作,反而展现的是一种“花落家僮未扫,莺啼山客犹眠”[8](P258)(《田园乐其六》)的闲适情调。

无法摆脱俸禄而躬耕自资,在这一点上,白居易和王维相同。并且王维、白居易均受到过佛、道思想的影响。然而王维倾向于佛家禅理,将自然山水作为凝神观照的对象以此达到一种物我冥合的忘我之境,于是王维笔下描写山水的诗歌中便能形成一种超凡脱俗、水月镜花般的淳美诗境,如“行到水穷处,坐看云起时”[8](P35)(《终南别业》)“深林人不知,明月来相照”[8](P249)(《竹里馆》)。在白居易那里,佛道思想仿佛充满着功利色彩,学佛学道只是为了抵抗疾病延长寿命,进而延长世俗的享乐,如“以之资嗜欲,又望延甲子”[2](P818)(《戒药》)。

正是在这种不同观念的指引下,王维将隐逸和山水结合,渴望在山水的清音中获得心灵的慰藉。而白居易则不同,白居易则是将隐逸和城市生活结合,在喧闹繁华的都市里消磨时日、颐养天年,因此白居易中隐后的诗歌与王维相比更加带有世俗性和娱乐性。

由此可见,王维的隐逸虽需要俸禄作为经济支撑,但更多的是一种精神层面的升华,让我们看不出其思想和俸禄之间的关系,而白居易则不同,他的隐逸和世俗享乐是分不开的,所以他对俸禄的依赖程度更加突出。

白居易正是凭借着丰厚俸禄的支持,在繁荣喧闹的城市间过着他悠游自得的“中隐”生活。因此不同于陶渊明归隐后对田园风光的描写、对劳动生活的慨叹,更不同于王维对山水清音的描摹,白居易中隐后的诗歌内容绝大部分记录的是士大夫富贵闲适生活中的日常琐碎之事和纵情享乐的慵懒情调。前者如白居易那些有关园林景观方面的诗歌,后者以宴游诗为代表。这两类诗歌不仅能反映出白居易对俸禄的依赖性,另一方面又能体现诗人心态的世俗性。

(一)园林景观

白居易自幼便对园林构造表现出了浓厚的兴趣,如《草堂记》中“从幼迨老,若白屋,若朱门,凡所止,虽一日二日,辄覆篑土为台,聚拳石为山,环斗水为池,其喜山水,病癖如此”[2](P935)。官职上的调任擢贬,使得白居易经常辗转迁徙于各地之间,而每至一处,诗人第一件事往往是选址造屋。南宋诗论家葛立芳在《韵语阳秋》一书中对此也有记载。

园林住宅除了是诗人现实生活中的容身之所外,更是其欲救时弊而屡遭碰壁时心酸之情的发泄之处,是仕宦无望故而转向园林景观之赏欲求得到精神安慰的一种寄托之所。所以在经历了江州之贬后,白居易才会在读谢灵运诗歌时不禁油然而生一种同病相怜之感:“谢公才廓落,与世不相遇。壮志郁不用,须有所洩处。洩为山水诗,逸韵谐其趣……”[2](P131)(《读谢灵运诗》)谢灵运借山水之美来冲淡内心抑郁,白居易又何尝不是借园林之景来浇心中块垒呢?

正是出于精神上和现实生活中对于理想园林住宅的双重需要,决计中隐的白居易便在洛阳买下了“履道之居”来度过自己的晚年生活。而正三品“太子宾客”这一闲职又能赋予白居易以充沛的精力、时间及雄厚的经济条件来满足自己关于园林设置方面的癖好。“三年典郡归,所得非金帛。天竺石两片,华亭鹤一只。饮啄供稻梁,苞裹用茵席。诚知是劳费,其奈心爱惜!远从余杭郭,同到洛阳陌”[2](P162)(《洛下卜居》)记载的便是诗人耗费巨资,特意从杭州将天竺石、华亭鹤等物千里迢迢地运往洛阳之事。

身任闲职的白居易便在自己一手打造的精致园林中过着惬意的中隐生活,或吟诗作对,或邀友畅谈,或闲赏园中之景,《新构亭台,示诸弟侄》《北亭》《草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣》《题洛中第宅》《履道春居》等诗歌皆是关于这方面内容的记载。而这一类诗歌不仅在园林发展史上为后人留下了许多值得参考借鉴的艺术素材,另一方面在文学上也直接促进了宋、明、清等时代的文人对园林、亭台等景物的描写。

(二)宴游集会

除了通过园林景观设置这一活动外,宴游集会也是诗人重要的消遣手段。从上文中所提及的《醉吟先生传》一文,我们已可看出诗人对宴游集会这种热闹活动的喜爱。中隐后的许多诗歌便是对当时宴会情景的记录,如《六年、寒食、洛下宴游,赠马、李二少尹》《池上小宴,问程秀才》《座上赠卢判官》《宴散》《夜宴惜别》等。白居易不惜花费大量的时间和俸禄所得来打造这种游宴集会,或许是决心不问世事、委顺自适的消极心态的展现。然而另一方面,我们又必须承认这种俸禄消费活动在文学史上所产生的积极影响。

由于白居易在政治、文学等方面的所具有的深远影响力,与其交往的人员中又不乏文学素养颇高的文人雅士如刘禹锡、裴度等人,因此在聚会的过程中产生了大量记载宴会盛况及相互酬赠唱和的优秀诗歌,极大促进了诗歌创作。如在当时流传颇广的《洛下游赏宴集》十卷,收大和三年至会昌五年白居易在洛阳时与崔玄亮、李绅、裴度、牛僧儒、皇甫曙、徐凝、吉皎、卢贞等众多文士官吏在各种游赏宴集场合中的唱和作品[9]。并且这种宴会活动还引发了后世的效仿之风气。如宋代的“至道九老”便是对白居易设宴宅居履道里中“七老会”这一活动的模仿。

园林景观和游宴活作为白居易消遣手段的两个显著代表,一方面体现出了白居易作为庶族弟子身上的软弱性和妥协性,即无法从官俸支持下的世俗享乐生活中抽身而出;另一方面,我们更要看到这种将日常生活写入诗歌中的做法对后世诗文发展所产生的深远影响,如宋初“白体”诗人对流连风景的闲适生活的描写,宋儒笔下的日常生活题材及“以俗为雅”审美趣味的转变,明清时期对日常生活进行审美观照的小品文等。

结语

正如朱熹在《朱子语类》中评价白居易:“人多说其清高其实爱官职。诗中凡及富贵处,皆说得口津津地涎出。”[10](P5406)白居易的确与一般好义轻利的文人仕子不同,喜欢在诗文创作中谈及自己的俸禄。对于庶族地主出身的白居易来说,俸禄是其唯一的经济来源。有了俸禄,他才能资家生存,满足自己的世俗享受。另一方面俸禄支持下的享乐生活反过来又从题材、风格等方面影响了诗人的创作。综上所述,笔者认为白居易的俸禄诗不仅是我们了解诗人生平、思想的重要切入点,更让我们看到了日常生活、世俗生活进入文学题材后给文学带来的新变。