促进传统乐理向作曲实践的转化

杜亚雄

内容提要:通过长期研究,目前我国音乐学界已对中国传统音乐的基本理论有了一定程度的认识,而作曲实践又在当代音乐生活中具有引领作用,因此将目前已知的中国音乐基本理论有计划地介绍给大家,并推动作曲家运用到他们的创作实践中去,是建立中国音乐理论话语体系的一项重要任务。本文讲述了中国传统乐理中有关旋宫、犯调、调转换等方面的理论成果,希望它们能在作曲实践中得到运用。

根据马克思主义的认识论,从人们的实践活动中总结出来的理论,一定要再回到实践中去,才能完成人类认识过程中更具有能动性的也是更重要的飞跃。“理论”在现代汉语中是一个日文借词,日文用“理论”翻译英文的“theory”①。在英文中“music theory”是指四大件,而“基本乐理”(fundamental theory)不仅是有关读谱的知识,也是为学习四大件做的准备。将音乐学家们根据民间艺人的实践总结出来的“中国传统音乐基本理论”,用于指导我们的作曲实践,是建设中国音乐理论话语体系的必经之路。

目前我国音乐学界通过长期研究,已对中国传统音乐的基本理论有了一定程度的认识,而作曲实践又在当代音乐生活中具有引领性质,因此将中国传统音乐的基本理论有计划地介绍给大家,并推动作曲家运用到他们的创作实践中去,是我国音乐学界的一项重要任务。

在人类各民族不同类型、不同体裁的音乐中,在绝大多数情况下,旋律都是最主要的构成因素,而主题又在旋律中起到非常重要的作用。主题是作品的胚胎,要把主题发展成整个作品,必须要运用多种不同的旋律发展手法。在某些民族的传统音乐中,没有器乐,也没有多声部作品,不运用和声、对位等方面的技法,但无论如何,都需要发展音乐主题,因此也一定拥有本民族音乐的旋律发展手法。这些旋律发展手法,不仅具有共性,如各民族都采用的“重复”“模进”“加花”等手法,而且也有特性,如汉族使用的“板腔变奏法”和维吾尔族将同一主题用不同的“节奏型”加以处理后构成“木卡姆”套曲的手法等。

在汉族传统音乐中,常用的旋律发展手法可分为两大类,一类是在节拍、节奏方面进行变化,如“添眼加花”“抽眼”等,另一类则是调高、调性、调式上进行变化,如“压上”“凡忘工”“五调朝元”“反调”“反膛”等等。有关前一类方法,已有许多论述,且在戏曲、说唱、器乐的创作实践中业已广泛运用,本文不再赘述。笔者主要讨论后一类方法,希望大家批评指正。

“旋宫”是指十二律轮流作“宫音”,即《礼记·礼运》篇中所说的“旋相为宫”②。在历史上,学者们对“犯调”的看法不同。如张炎在《词源》中说“结声正讹”即为“犯调”,认为曲调改变了最后一个音就是犯调,而姜夔则认为“犯调”有两种不同的情况,一是同宫系统内不同调式的转换,二是同主音不同调式之间的转换。③另,“转调”在文献中也有两种不同的情况,一是指曲牌体的乐曲在演唱时,在其中插入其他曲牌的情况,如《转调货郎儿》是把《货郎儿》分为首尾两个部分,在中间插入一个或几个曲牌,就像唱一个单弦唱段时,在岔曲头和岔曲尾之间加几个曲牌一样;二是指姜夔所说的两种情况。为了使概念明确无误,我们把“旋宫”定义为“宫”音位置的改变,把“犯调”定义为“同主音”情况下不同调式的转换,用“同宫调转换”来指称“同宫系统内不同调式的转换”,可简称为“调转换”。“旋宫”时调式不一定要改变,但“犯调”时必定“旋宫”,“调转换”时宫音的位置不变,调头位置改变。

在明确上述定义之后,还要熟悉一下工尺谱字,才能理解民间采用的有关“旋宫”“犯调”和“同宫调转换”手法。

工尺谱用“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”十个谱字来记录音乐,这些字都是从管乐器的指法谱演变而来的。“合”就是将所有的按音孔都闭合起来,“上”就是只有在上方的左手按音孔,等等。一般说来,“合、四、一”三个字相当于简谱中加低音点的“5、6、7”,而“上尺工凡六五乙”则相当于“1、2、3、4、5、6、7”。

“压上”和“隔凡”是民间采用最多的两种进行“旋宫”“犯调”的手法,而“五调朝元”则是实现“同宫调转换”的手法,“反调”是将一首曲调移低或移高若干度后再加调整,使其产生变体的手法。“反膛”则能将曲调改变为其倒影形式。这些手法都可以运用到我们的作曲技术实践中去。

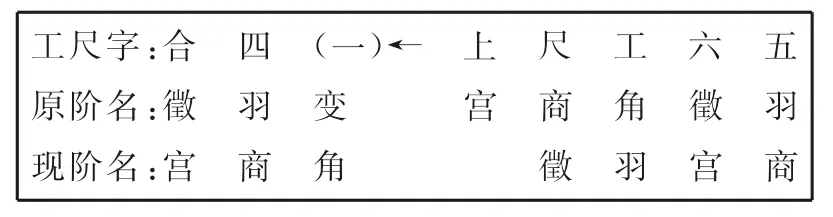

“压上”就是在管乐器上把发“上”字的音孔按下去,这样便发出了比“上”字低半音的“一”字,如果原调的“上”是“宫”,现在的“一”则为“角”,在五声音阶的条件下实现了向“属方向”的转调:

表1

阶名虽然改变了,但工尺字的读法并不改变,“合”虽然已经变成了“宫”,但唱的时候还是要唱“合”而不唱“上”。民间音乐家们用的是“固定唱名法”,而非“首调唱名法”。④

由于新调的“角”是从原调的“宫”移低半音造成的,而在琴、筝等弦乐器上,这一变化是通过“慢弦”(即“松弦”)实现的,所以这一旋宫的方向在民间被称为“出调”,被认为可以使音乐情绪更缓和一些,和西洋音乐中向“属方向”转调的情绪不同。在键盘乐器上,进行这样的“旋宫”,都要上调一个键,如从C大调转为G 大调,F要转为F。因此在西洋乐理中向“属方向”转调被认为可造成情绪上扬,和键盘的样式不无关系,而中国人认为这种“旋宫”可以造成情绪的松弛,则和弦的松紧及按音孔的位置有关。

如果在“压上”后所形成的新的宫调系统基础上,进一步地“压上”,即把新调中首调的“上”字再变为“一”字,称为“双借”,此时以原调的“变徵为角”,阶名变化了,但唱名仍然不变。如果在这个基础上,再进一步地“压上”,称为“三借”,此时,以原调的“高上”(勾)为角,唱名仍然不变。

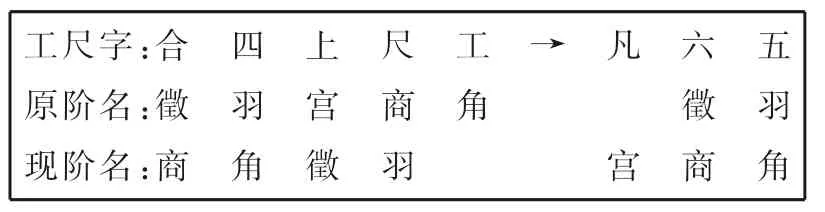

“隔凡”又叫“凡忘工”,有的民间艺人还称为“梵王宫”,似乎是个地名。有不少管乐器上发“凡”字的音孔是在反面,所以“凡”字在有的地方写成“反”字。把发“工”字的音孔按下去,使乐器发出了比“工”字高半音的“凡”字,如果原调的“上”是“宫”,现在的“凡”则为“宫”,在五声音阶的条件下实现了向“下属方向”的转调:

表2

阶名虽然改变了,但工尺字的读法还是不改的,此时“凡”虽然已经变成了新调的“宫”,但唱的时候还是要唱“凡”,不唱“上”。由于新调的“宫”是从原调的“角”移高半音造成的,而在古琴、古筝等弦乐器上,这一变化是由“紧弦”实现的,所以被称为“扬调”,这和西洋音乐中向“下属方向”转调的情绪不同。从西洋音乐中向“下属方向”转调被认为可以造成情绪的下降,是因为在键盘上要下调一个键。如从C大调转为F大调,B 要转为♭B。情绪下降感觉的造成,和键盘的样式也有密切的关系,而上扬感觉的造成,和琴、筝等乐器紧弦,管乐器向上移一个按音孔也有关系。

如果在“隔凡”后所形成的新的宫调系统基础上,进一步地“隔凡”,即把新调中的“工”字再变为“凡”字,称为“双借”,此时以原调的“下一”为“宫”,阶名变化了,但唱名仍然不变。如果在这个基础上,再进一步地“隔凡”,称为“三借”,此时,以原调的“下工为宫”,唱名仍然不变。

上述“压上”和“隔凡”的种种办法,统称“借字”。通过“借字”可以达到“旋宫”或“犯调”的目的,同时,“借字”也是发展曲调的手法。“借字”通常在民间音乐家和乐社进行“对棚”,比赛艺技时使用。能够根据某一特定的曲牌,通过“借字”手法演奏出许多新曲调的乐社和乐手,会获得听众的好评,而不能演奏出新曲调的乐社和乐手则会被认为技巧尚不娴熟,有待提高。一般来说,一首曲调可以通过“借字”形成七个曲调,通过下表可以看出其中各宫调系统的关系:

表3

我们可以用如下口诀对“压上”和“隔凡”两种技法进行总结:

压上、压上、再压上,

慢弦、慢弦、再慢弦。

出、出、往下出,

属调、属调、再向属。

隔凡、隔凡、再隔凡,

紧弦、紧弦、再紧弦,

下、下、再下属,

情绪向上扬不断。

一首曲调通过“压上”可发展出三首不同调高的曲调,通过“隔凡”可发展出另外三首。这种技术不仅被民间音乐家用在他们的实践中,而且早在20世纪二三十年代,业已为作曲家运用来创作新作品。如聂耳在根据民间乐曲《老八板》改编的民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》中就用过“隔凡”的手法。

1982年初,李来璋在辽宁民间艺人张汉臣的手抄工尺谱本上发现了一首标有“五调朝元”字样的乐曲《哭皇天》,经过研究后在1985年发表《五调朝元》一文,介绍了这种旋律发展的手法。他认为五调朝元“是指将一首乐曲的曲调在同宫系统中有规律地进行五种调式的转换后,又重新回到原乐曲上来”⑤。如下例所示:

谱例1

一般说来,管乐器所能演奏的七个宫系统,如果在一个宫系统种采用宫、商、角、徵、羽五种不同的调式,那就会出现三十五调。2009年林林发表《五调朝元、三十五调朝元之解味》一文,指出李来璋的研究不够深入,表面上看“五调朝元”的确是“一宫系统内的不同调式的转换”,但实际上,它“不是通过同宫移位的结果,而是通过异宫借字手法产生的”⑥。2010年刘永福发表《五调朝元探微》一文,在林林研究的基础上更进一步地解释了“五调朝元”,指出:“‘五调’是通过‘压上’或‘隔凡’获得的;‘朝元’是通过‘移调’实现的。‘五调朝元’实际上是一种双重的‘移宫’现象,即,先‘借字’后‘移宫’。”⑦虽然“五调朝元”是采用“借字”的手法造成的,但在“借字”之后,又设法回到本宫系统,因此从结果上看,“五调朝元”不“旋宫”,而是同宫系统之间的“调转换”。下面这首口诀是对“五调朝元”的总结:

压上又隔凡,

朝元不简单,

若从首调看,

实为调转换。

如果把“五调朝元”的手法用于发展一个主题,则会出现五到三十五个不同的变体,因此在作曲实践中可以广泛应用,有很强的实践价值。

反调又称“正反调”,是我国传统音乐中常用的一个发展曲调的手法,一般是把一个曲调整体移高或降低某一规定的音程后,稍加调整而成的。通常移高或移低的音程距离是纯五度或纯四度,这种方法常在戏曲中采用,如京剧中的反二簧和反西皮就是以二簧和西皮为基本调而变化派生出来的。反调又有两种方法,其中的第一种是曲调移低或移高后其音主的位置不改变。如青海民歌《草原情歌》就是由王洛宾根据哈萨克民歌改编的歌曲《在那遥远的地方》经过移调而产生的。《在那遥远的地方》开始时的音主在f上,《草原情歌》的音主也在f上。“反调”在戏曲艺术和说唱艺术中应用非常广泛。各种梆子腔和皮黄腔戏曲中,大小嗓不同的曲调,大多互为反调。

谱例2 《在那遥远的地方》和《草原情歌》

谱例2中的1为曲调的原型,2为原型降低纯四度后的曲调(B应为♭B),3为调整后的结果。之所以要进行调整,是为了让新曲调与原曲调保持在一个宫系统内。

第二种反调的方法是曲调移动后的音主也要改变。如京剧西皮老生腔下句和反西皮老生腔下句,便是在两个不同的“宫”上。

谱例3 京剧中的西皮和反西皮

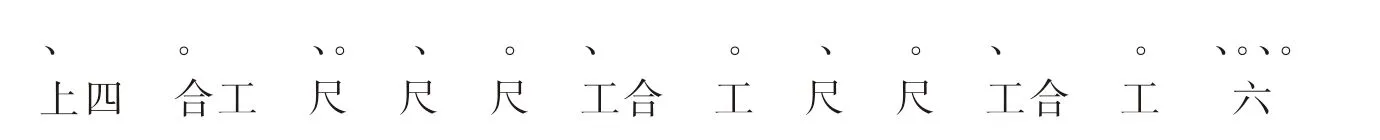

2016年,李放发表《辽宁鼓乐的“借字”与“反膛”-黄新宝的“十调朝元”》⑧一文,介绍了民间艺人运用的一种称为“反膛”曲调发展手法。“反膛”是把首曲调中的“尺”字都变成“五”,“五”字都变为“尺”字,把“六”字都换为“工”字,把“工”都换为“六”字,其口诀是“尺五尺,六工六”。如:

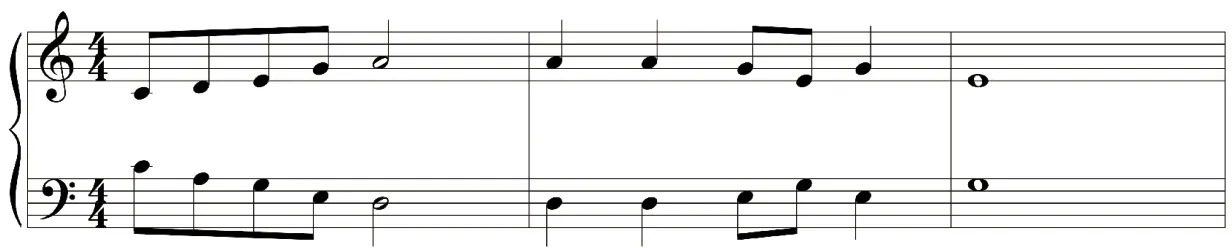

谱例4

变为:

谱例5

不难看出,当这四个工尺字互换之后,实际上就形成了原曲调以宫音为轴的倒影旋律。如谱例5所示。

我们用一段口诀来总结“反膛”的规则:

反膛好,

规则要牢记,

上是上来六工六,

五尺五来变为尺,

倒影出旋律。

众所周知,在写作倒影对位的旋律时,可以用任何一个音为轴心,民间艺人的“反膛”是以“宫”为轴心,如果我们将“反膛”进一步发展为以不同的音为轴心音,口诀则如下表:

表4

如果采用“借字”的手法,一首曲调可以发展出7首不同的曲调,用“五调朝元”的办法,便可以写出35首曲调,如果加上反调,就可以写出70首曲调,在此基础上,再用“反膛”的手法可以发展出350 首曲调。如果我国作曲家们能够熟练地运用这些民间音乐家们世世代代采用的手法,将它们创造性地应用到创作实践中,对丰富他们的创作手法一定会大有裨益。

注释:

①刘正琰、高名凯等编:《汉语外来词词典》,上海辞书出版社,1984,第207页。

②中国艺术研究院音乐研究所编:《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1985,第442页。

③同②,第101页。

④曾有人认为“首调唱名法”是中国传统的唱名法,其实“固定唱名法”才是我们民族的传统。毋庸置疑律吕谱用固定唱名,从今日古琴界流行的唱弦法来看,古代的弦索谱可能也是按弦或品的位置序数演唱的,从管乐指法演变来的工尺谱,目前在民间大多也用固定唱名法演唱。西洋音乐中最早只有六个唱名,一有“旋宫”出现,必须改变唱名,方能够概括七声。因此从西洋音乐发展史来看,“首调唱名法”是欧洲最早的传统。

⑤李来璋:《五调朝元》,载《音乐研究》,1985年第4期。

⑥林林:《五调朝元、三十五调朝元之解味》,载《中国音乐》,2009年第4期。

⑦刘永福:《五调朝元探微》,载《黄钟》,2010年第1期,第104-107页。

⑧李放:《辽宁鼓乐的“借字”与“反膛”-黄新宝的“十调朝元”》,载《中国音乐》,2016年第1期。