某挖入式港池的回淤分析

林俊龙

摘 要:基于珠江口横门岛沿岸某客运港项目,对挖入式港池及航道的泥沙回淤进行研究分析。分析该工程水域的泥沙特性和运动特征;阐明泥沙问题是本工程的一个关键难点;提出三种不同总平面布置方案。建立二维潮流泥沙模型,计算不同方案下的泥沙回淤情况,从泥沙和水流角度,推选最优方案。

关键词:挖入式港池 泥沙回淤 突堤式防波堤 淤泥质粉沙

1.工程概况

1.1工程方案

工程方案均为挖入式港池,港池底标高均为-5.0m,航道底标高均为-5.0m,停泊水域宽度40m。

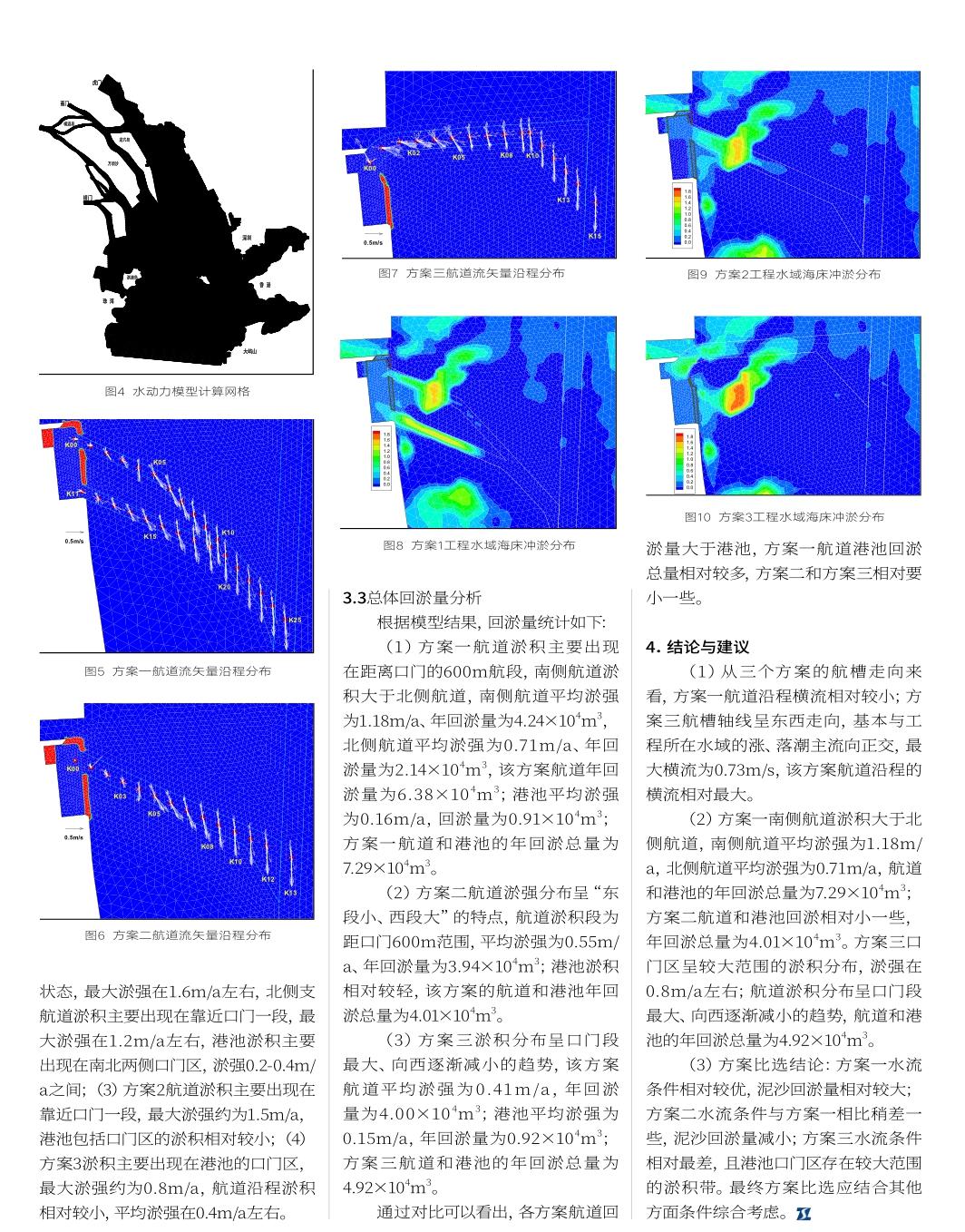

(1)方案1

前沿布置了一座突堤与岛式堤相结合的防波堤,形成一个含两个口门的有掩水域。突堤宽度12m,突堤长度为52.4m,进出港单向航道底宽60m、双向航道底宽105m,如图1所示。

(2)方案2

前沿布置了两座突堤式防波堤,形成一个单口门有掩水域,其中突堤式防波堤分别长46m、233m,宽度均为10m,口门宽度为132m,有效宽度为105m,進出港航道布置一条长约1.3km的双向航道。如图2所示。

(3)方案3

前沿布置了一座突堤式防波堤,形成一个单口门的掩水域,其中防波堤长46m,岛式防波堤长307m,宽度为10m。进出港航道布置一条长约 1.3km的双向航道,如图3所示。

2.泥沙特性

伶仃洋的悬移质含沙量具有深槽小、浅滩大,东部低、西部高、枯季清、汛期浑等主要分布特征,多年平均含沙量在0.1~0.2kg/m3之间变化。

伶仃洋海域水体悬移质的中值粒径一般为0.002~0.017mm,其中大潮粗些,中、小潮细些,但差别不大;床沙的中值粒径变化范围在0.002~0.64mm之间,具有中滩粗、边滩细,湾顶附近较粗、湾口一带较细的分布特点。其中,航槽和下游深水区的床沙中值粒径一般为0.005~0.01mm,西滩和东滩的底质中径大部分也在0.01mm以下,但在蕉门口、横门口以及交椅沙、公沙、拦江沙等处河床质明显粗化,中值粒径可达0.1~0.5mm。

在淇澳岛北部和进口浅滩东侧水域出现容重小于1.30kg/m3的成片浮泥层,最大厚度超过0.5m。

3.模型建立

泥沙主要考虑悬移质淤积,底沙中值粒径0.005-0.008mm,泥沙沉速按照0.5mm/s考虑。

3.1模型范围和网格

模型计算范围见图4。 模型采用非结构三角网格。能更好模拟复杂岸线。

3.2 计算结果

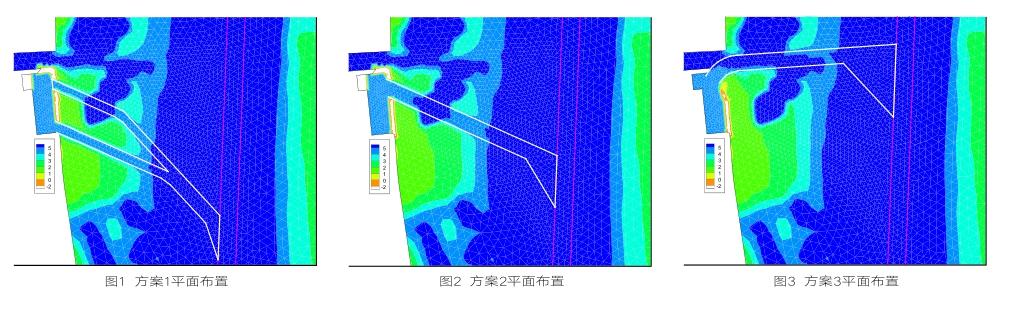

(1)流态分析

图5-7分别是各方案的航道流失量沿程分布图,从三个方案的航槽走向来看,方案一航槽轴线与工程水域涨、落潮主流流向夹角相对较小,航道沿程横流相对较小;方案三航槽轴线呈东西走向,基本与工程水域的涨、落潮主流向正交,该方案航道沿程的横流相对最大。

(2)回淤分布