疫苗强制接种之战

拉斐拉·冯·布雷多 卢卡斯·埃伯勒

| 麻疹受害者——植物人安吉莉娜 |

八年前,五岁的安吉莉娜在巴伐利亚州的小奥斯特海姆上学前班。她为上小学挑选了一个粉色小花的漂亮书包,却因为在入学前六个月时突发痉挛,变得神志不清,最终没有机会背上它。“很快她便忘记了一切,再也无法走路,不会说话,不能坐着,”她的妈妈吉娜讲述着,“甚至不会吞咽。”短短几周之内,一个快乐无忧的小姑娘变成了一个需要全天候看护的病人。

安吉莉娜患的疾病名叫亚急性硬化性全脑炎,简称SSPE。“我以前从未听说过这种病。”吉娜说。维尔茨堡大学医院的医生告诉她,这是麻疹的一种迟发性后遗症,因为安吉莉娜在六个月大时感染了麻疹——那时候她还未到接种疫苗的年龄。至于安吉莉娜在哪里怎样感染的麻疹,她的父母毫不知情。

这家人在臉书上讲述现年13岁的女儿的病情。“我们想以此警醒世人,如果很多人不接种疫苗,会造成多么可怕的后果。”吉娜说。她获得了许多鼓励和安慰,一家社团关照着这个家庭,为他们募捐。也有疫苗反对者联系他们,试图利用安吉莉娜。“他们认为,我的女儿之所以生病,是因为产生了疫苗接种后遗症,”吉娜说,“医生肯定在她的脑脊液中发现了野生型麻疹病原体。”另一些人指责她为生病的婴儿退烧,认为这样做是错误的。“他们写道,我应该给我女儿吃点绿豆冰沙或者小药丸,她就会好起来。”

她根本不可能好起来。她成为麻疹的受害者,是因为德国未能根除这种疾病。如今,德国政府正在启动新一轮程序。3月24日,社民党议员卡尔·劳特巴赫公开提出倡议:为儿童实行麻疹强制免疫接种。结果有可能与以往一样:先是媒体报道、短暂的专家辩论,然后是长时间的沉默,直到几周之后劳特巴赫再次出来呼吁实施强制免疫接种。但今年春季有所不同,这位社民党议员的话语发挥出了效力,也是因为近期的几则颇受关注的报道。

2018 年,意大利的疫苗反对者:“病毒和病原体无处不在。”

两个月前,世界卫生组织将疫苗反对者列入全球最大威胁名单。大约三周前,联合国世界儿童救济基金会警告要预防麻疹感染病例增加。最近,在美国纽约附近爆发了麻疹疫情,和意大利一样,那里也有激进的疫苗反对者示威游行。三月,德国希尔德斯海姆爆发麻疹疫情后,80名未接种过疫苗的中小学生被禁止入校。截止到三月底,下萨克森州卫生局统计出今年的麻疹患者人数已经达到2018年全年的两倍。北威州、巴符州、巴伐利亚州的病例数都在增加。

所以,卫生部长延斯·施帕恩再也不能对劳特巴赫的倡议置之不理了。他表示欢迎社会参与讨论,宣布联邦政府将审核儿童麻疹免疫接种义务制度。

| 捍卫个人自由与保障大众健康的冲突 |

2016年的入学检查显示,93%的儿童接种了麻疹疫苗,遗憾的是,这个数字仍然不能阻止这种疾病在局部地区反复爆发。那么是不是只有采取强制手段,通过立法将疫苗接种变为一种义务,才能保护到所有人呢?

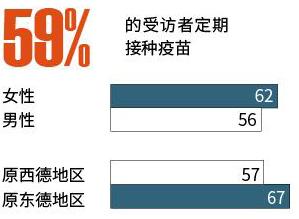

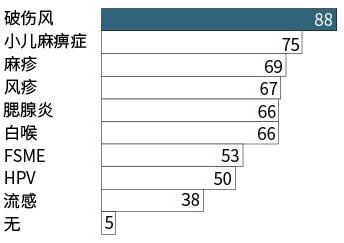

支持免疫接种

“您认为以下哪种疫苗有用?”FSME: 初夏脑膜脑炎HPV: 人类乳头瘤病毒

“您支持在以下哪些特定人群中实施免疫接种义务?”施韦宁根医疗保险机构于2018 年12 月进行的在线调查;2038 名14 岁以上受访者;以百分比表示

德国《基本法》要保障公民身体健全,但在极罕见的情况下,麻疹疫苗却可能让人生病;如今的时尚趋势是崇尚自然,森林漫步、健康饮食等受到追捧,现在却要强迫人们让自己的小孩接种疫苗制剂?在强调个性的时代里实施强制免疫接种,自由究竟何在?

诸如此类反对免疫接种义务的说法有许多。当然也有强烈的支持论据,就比如安吉莉娜的情况,她现在处于植物人的状态,只能由他人喂养,还经常呕吐。她的妈妈说,她每天要服用22种药物,主要用于缓解手臂、腿部的疼痛和肌肉僵硬。她的呼吸道每天都必须经历数次抽吸,以防她因粘液而窒息。没人知道她是否还认识自己的家人,以及她还能活多久。

而关键在于,如何让其他儿童和父母免于此类痛苦。

《传染病防治法》中的一个条款规定,卫生部可以依据法律条例实施强制免疫接种,但前提是面临“正在发生的严重临床传染病”的威胁。而希尔德斯海姆爆发的麻疹疫情是否算得上这种情况,法学家们对此表示怀疑。因此,卫生部正在考虑出台新的规定。

而在儿童中实施强制免疫接种是最容易实现的。将来,只有接种过麻疹疫苗的儿童才能上幼儿园。这将产生巨大的影响,因为德國实行义务教育,那些不让孩子接种疫苗从而导致他们无法入学的父母必须考虑到后果。即便在今天,如果父母不把孩子送去学校,也要被罚款。

对于在公共机构工作的教师或教育工作者来说,疫苗接种也将成为义务。但对于建议接种疫苗的其他成年人,将不会强制实施疫苗接种,而是尽力劝说他们。

| 疫苗反对者 |

一些粗心大意的人可能错过补打疫苗的时机,如果将来能要求医生们定期查看患者的疫苗接种记录并询问其预防措施,这种情况将得到改善。还有一些顽固的疫苗反对者从原则上拒绝接受任何扎针,对于他们,只能不断进行解释。

安德莉亚就属于这类人,她选择了不让孩子接种疫苗。她说:“我们被逼迫得越厉害,疫苗接种的宣传越响亮,我就越是怀疑。”在一个阳光明媚的下午,安德莉亚坐在科隆市莱茵河畔的公园长椅上接受了采访。她在科隆任职于传媒信息行业,有一个七岁的儿子名叫亚伦,上小学一年级,至今没有接种疫苗。安德莉亚表示亚伦非常健康:“我绝不会后悔作此选择。”

亚伦三个月大时,儿科医师向他的父母推荐了所谓的“六针疫苗”项目,安德莉亚说她当时“感觉非常不好”。医生训斥她说:“不打疫苗的话,您的孩子很可能有生命危险。”这种威胁和压力激起了这位母亲的反感,反而使她走向了对立面。安德莉亚在网络上查阅信息,阅读了疫苗批判者的文章,并从他们那里订阅了一些书籍。尽管她的丈夫原本是支持让亚伦接种疫苗的,一年以后也渐渐被她说服了。

“我就是不相信。”安德莉亚摇着头说。疫苗并不能百分之百地预防某种疾病,况且她怀疑,并非所有的疫苗副作用都被研究过了,而对于已知的副作用,医生们也是缄默不语。“我认为,风险与利益之间的关系与事实不符。”

几年前,安德莉亚在儿童游乐园认识了另一位母亲,后者向她讲述了自己的孩子出现的疫苗后遗症,包括痉挛和肺萎陷。安德莉亚邻居家的一个小男孩也在接种疫苗后患上了严重的哮喘和过敏症。而疫苗曾挽救成百上千万儿童生命的事实,却被安德莉亚忽略了,她认为根本没法证明此事。

“病毒和病原体无处不在,”她说,“有些人会因此生病,有些人则不会。积极的生活态度、健康的生活习惯是比疫苗更好的预防药。”

她说,她常被其他父母孤立。当她在脸书上对此事发表观点时,也遭到了唾骂。在亚伦的幼儿园里,有人说她处事草率。对于这些指责,她都觉得无所谓。安德莉亚说,如果某天德国真的开始实施强制免疫接种,她将会采取一切合法手段进行抗争。

疫苗反对者人数很少,并且多年来都未曾增加。科学家们估计,大概只有2%~5%的德国人是从原则上反对接种疫苗的。许多迷信和虚假信息在疫苗反对者间流传多年,所谓的“专家们”警告说,疫苗会产生自闭症等严重的副作用。这个圈子中甚至还流传着阴谋论,说国家机关想要通过疫苗达到控制公民的目的。

我们需要将对疫苗持怀疑态度的人与上面所说的狂热分子严格区分开来,因为有1/5的德国人对疫苗仍抱有犹豫的态度,或者完全是出于对孩子的担忧以及对化学品的不信任而感到不安。再加上那些单纯忘记接种的人,足以将麻疹疫苗接种率拉低到93%。然而,要实现所谓的群体免疫,阻止麻疹爆发,至少需要95%以上的儿童全部接种两剂以上疫苗。世界卫生组织多年来一直在为此努力,却屡屡遭遇挫败。

流行病学家说,没有接种疫苗的儿童长期在不受关注的环境下成长,只有到了疾病爆发时才会引起注意。世界卫生组织欧洲区负责人苏珊娜·雅卡布说:“如果我们不能在地方层面上取得进展,就无法实现我们在世界卫生组织愿景中提出的未来五年承诺,无法提高人民的健康水平。”

| 校园麻疹疫情的爆发与防范 |

二月底,希尔德斯海姆的一名中学生感染了麻疹,医生按照规定将此事上报给卫生部,事情随即开始发酵。

那天下午,校长迪尔克·维尔克宁接到卫生部的电话,要求学校通知所有学生和教师,必须出示免疫证明,官方会于周五派遣专人来检查。学校通过校园网络和家长代表向800名学生、75位老师、勤杂工及食堂员工发布了紧急通知。

维尔克宁说,这件事情令人十分紧张。卫生部派遣了八名专员逐班一一检查免疫证明。周五中午,检查接近尾声时,官方却突然要求,所有声称自己童年时代患过麻疹并因此获得免疫力的教师们也要进行验血证明。“在我们这个小县城里,怎么可能在一个下午的时间内为50名教师验血?”维尔克宁质疑道。最终,学校只能停课两天。

德国卫生部长施帕恩:屡战屡挫。

这波疫情席卷了希尔德斯海姆的另外四所学校。迄今为止共有32人感染麻疹,既有婴幼儿,也有成年人。到三月下旬开始再无新增病例,这场麻疹疫情总算是止住了。但如果它没有爆发,岂不更好?

早在2015年,柏林的一名幼童因感染麻疹丧生,就曾引发关于疫苗接种义务的讨论。最终,联合政府通过了一项相当温和的法律:如果父母要将小孩送去托儿所,就必须证明他们已接受过疫苗接种咨询;如果无法证明,托儿所可以拒收未接种的小孩。

自2017年新规发布以来,如果家长拒绝接受疫苗接种咨询,托儿所就必须将情况上报给卫生部。顽固的疫苗反对者可能面临最高2500欧元的罚款。到目前为止,这项措施并不是特别有效。

在萨安州维滕堡县,儿童与青少年卫生组织每年都会派遣医生携带充足的疫苗进入广大中小学,为学生们提供咨询。如果学生愿意并且父母也同意,就给他们接种疫苗。

校医布里特-克斯汀·鲍什碧斯说,这项工作成本很高,把所有学校走一遍得耗时数周,“但如果能在每个班服务3~5个学生,那便值得。”因为在农村地区,儿科医师数量有限,长期以来并非所有儿童都接种了疫苗。鲍什碧斯有着明确的原则:“与疫苗反对者辩论意义不大,你是没法说服他们的。我宁愿把时间花在不安或者有顾虑的人身上,向他们提供解释。”

2016 年,荷蘭儿童接种疫苗:是否只有强迫才行得通?

比如解释免疫接种的原理:疫苗制剂由经过人工减毒或灭活的病原微生物及其代谢产物组成,模仿真实感染,免疫系统会因此形成对病毒或细菌的抗体。如果以后接触到这种病原体,免疫系统会立即组织全面防御,使人体保持健康。“疫苗接种是医学界最有效的发明之一。”疫苗接种常委会主席托马斯·梅腾斯说。

| 天花疫苗的产生 |

早在16世纪,中国人就实际应用过一种天花疫苗。当时,可怕的天花瘟疫使全国人口锐减,20%~50%的患者死亡。中国医学家万全(1499—1582)将天花病人脓疱的干痂研磨成粉后,让健康的人用鼻吸入,据称死亡率因此降到2%以下。

英国医生爱德华·詹纳(1749—1823)证实了这一原理确实管用。当时有一种奇怪的现象:曾经感染牛痘的女佣们能够对天花免疫。1796年5月14日,詹纳将一位挤奶女工身上脓疱中的牛痘痘苗转移到一个8岁小男孩手臂上的伤口中。六周后,詹纳让这个男孩感染天花病毒,但后者没有患病。1798年,詹纳公布了这项人体试验。

那时,詹纳也不得不与疫苗反对者战斗。当时的人们认为,感染天花可使身体获得清理,而疫苗接种会阻碍这一过程,从而导致更严重的疾病。时兴的讽刺漫画将接种疫苗的人描绘成从鼻子、嘴巴、眼睛和手臂中长出牛的怪物。

尽管疫苗反对者持有诸多异议,德国的天花疫情终归得到了极大遏制。但在1870—1871年的普法战争期间,天花瘟疫又通过法国战俘卷土重来。于是,在1874年4月8日,国会颁布《帝国疫苗接种法》,规定了天花疫苗接种义务。医生免费为人接种,儿童的免疫证明需妥善保管并在入学时出示。很快便出现了有组织的疫苗接种抗议活动,素食主义、自然疗法和顺势疗法的拥护者以及动物实验反对者领导了抗议活动。这些人秉持疫苗无用且有害接种人身体健康的观点,将偶然出现的疫苗副作用过分夸大并一般化,就跟如今那些疫苗反对者在网络论坛上的说法一样。

| 麻疹与罕见的疫苗后遗症:孰轻孰重?|

三月底,关于麻疹疫苗接种义务的辩论刚刚启动,来自巴符州黑伦贝格、自称为医学记者和出版商的汉斯·托尔津便迅速作出反应。他西装革履地坐在书架前录制视频,标题是《为什么麻疹疫苗接种义务纯属胡闹》。他说,卫生机构的疫苗接种专家就像吸血鬼,因我们的恐惧而得到供养;制药业每年在全球将数十亿欧元用于买通政客、媒体和专家;麻疹疫苗制剂的功效值得怀疑;只要让儿童服用维他命A等微量元素并在紧急情况下退烧,疾病发展到严重程度的几率就会大幅降低。该视频被发布在YouTube上的短短几个小时内,就已经获得了上千的点击量。

托尔津实际上是一名熟练的奶制品加工人士,还曾当过程序员。现在,他建立起疫苗批判网站,家长们可以在上面约定举行“疫苗批判圆桌会议”,据说在德国已有100多名参与者。

许多疫苗支持者都不会对那些罕见的疫苗接种风险缄口不言。布伦瑞克市黑尔姆霍尔茨传染病研究中心的格拉德·克劳泽说,人们不应该假装没有任何风险,这毕竟是对健康人体的干预。特别令人担心的是所谓的“接种后脑炎”,这是一种脑部感染,可能出现于麻疹疫苗接种后。但它非常罕见:根据疫苗说明书,它在接种麻风腮疫苗后出现的几率不足千万分之一。相比之下,麻疹患者患脑炎的风险为0.1%至0.2%,死亡率为0.1%。麻疹的危险性比疫苗接种高出1000倍。

德国免疫接种发展史

1807

黑森州和巴伐利亚州规定天花疫苗接种法律义务。

1874

《帝国疫苗接种法》颁布:所有儿童必须接种天花疫苗,接种义务将在德国延续100年。

20世纪50年代初

民主德国启动对白喉、破伤风、百日咳、肺结核和小儿麻痹症的系统性免疫接种。

1959

联邦行政法院裁定:天花疫苗免疫接种义务符合《基本法》。

1962

联邦德国的数千疫苗反对者被处以高额罚款。

1964

在与联邦德国的免疫接种竞赛中,民主德国卫生部喊话:“社会主义有最好的预防措施。”

1965

口服疫苗推出几年后,联邦德国的小儿麻痹症患者减少了99%。

1972

汉诺威出现德国最后一个天花病例。

1980

世界卫生组织宣布全球已根除天花。此后不久,联邦德国废除天花接种义务。

1992

德国的最后一例小儿麻痹症病例登记。

2001

德国出现6000多例麻疹病例。

2005

黑森州(223名患者,1人死亡)和上巴伐利亚(279名患者)爆发大型麻疹疫情。

2006

巴符州和北威州频繁出现麻疹病例,有2000多名患者。

2013

科隆附近的一所华德福学校爆发麻疹疫情,由于接种率过低,学校不得不停课多天。

2014/2015

短短一年之内,柏林共登记近1400例麻疹病例——也是由于相对较低的接种率促进了麻疹传播。

2015

在联邦党代会上,基民盟决议针对儿童推出广泛的疫苗接种义务。

2019

希尔德斯海姆频繁出现麻疹病例后,关于免疫接种义务制度的辩论得以重启。

而且,这些数据还没有将SSPE统计在内,就是安吉莉娜患的那种疾病,它在患者感染麻疹数年以后才会出现,5岁以下麻疹儿童的SSPE患病率大約为1/3300,而且全部以死亡告终。

| 免疫接种义务的法律基础 |

此次,医学界大部分人反应强烈,“从医学角度来看,德国实行麻疹免疫接种义务是绝对明智的。”德国医学协会主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利说。鉴于麻疹病例的频繁出现,政府对麻疹免疫接种义务制度的审核值得欢迎。“接种疫苗的人不只是对自身负责,也是对社会负责。”

“从医学角度来看,德国实行麻疹免疫接种义务是绝对明智的。接种疫苗的人不只是对自身负责,也是对社会负责。”

然而问题在于,强迫父母让自己的孩子注射疫苗制剂是否合法?德国《基本法》第2条第2款规定:“人人享有生命和人身健全权。”其后还有一句:“此项权利仅可依法干预。”“仅”字意味着:无法可依则万事不通,有法可依才能实现变通。即便只是针刺,都是对身体健全权的侵犯,而强制免疫接种更是如此,何况还存在接种人对疫苗制剂不耐受并因此生病的风险。疫苗保护接种人健康的事实并不足以作为理由,因为国家不得强迫公民追求幸福。

防护程度不同

麻疹疫苗接种率最低与最高的德国城市*,以百分比表示

不含不来梅;统计人群为接种两针疫苗的儿童;2010年数据来源:罗伯特·科赫研究所

强制免疫接种如果是用于公共疫情防治,即用于保护他人的身体健全、健康和生命权,则在原则上是允许的,是“合适、必要且得体”的。这里不仅涉及个人,还有集体或社会,而保护社会属于国家的一项重大职责,为此它有权要求公民奉献或牺牲。这是国家与公民之间悄然缔结的协议中的一个重要内容。

然而,德国政府在疫苗问题上过于退缩。四五十年前卫生机构还曾开展过大型免疫接种宣传活动,而现在只有儿科医师在关注疫苗接种,“给人的印象是,免疫接种只跟自家孩子有关。”而对高传染疾病进行免疫接种不止关乎个人安全,也是一项旨在保护公众健康的公共卫生措施。通过群体免疫手段,可以保护那些由于医学原因无法接种疫苗的人群,比如年幼的婴儿或慢性病患者,即所谓的“我为人人,人人为我”。相反,如果父母只为孩子挑选自认为有用的疫苗接种,那么群体免疫原理和公共卫生理念就会失效。

| 当今政客的疑虑 |

1953—1970年间,在东德地区,法定免疫接种义务开始涵盖越来越多的疾病:从肺结核、白喉、破伤风,到小儿麻痹症、百日咳、麻疹。但在当时的罗斯托克和科特布斯等地区,接种人数却不到一半。政府通过在学校开展集体筛查、设置公办长期防疫站及在企业实施集体免疫接种来应对公民的消极态度。要进入托儿所的儿童必须出示免疫证明。民主德国的法律百科全书中写着:“任何蓄意或由于疏忽致使自己或其孩子没有履行免疫接种义务的个人,将受到10~500马克的罚款或行政处罚。”

明斯特历史学教授马尔特·蒂森表示:“当时,医疗预防和社会主义构成了不可分割的整体。在国家管理者眼中,拒绝接种疫苗就是反对社会主义。”上世纪70年代末,民主德国在疫苗研制方面也丧失了与国际接轨的能力。与西方世界不同,它没能研发出具有多种活性成分、能在一次接种中实现多重免疫的疫苗。此外,由于生产方式过时,疫苗制剂常常失效,甚至用于密封安瓿的橡胶也越来越容易裂口。这一切导致80年代麻疹等流行病再次在东柏林爆发。

美国反疫苗游行:“非常情绪化,具有潜在攻击性。”

当图林根州的科技部长沃尔夫冈·蒂芬泽发声支持施帕恩和劳特巴赫的倡议时,许多媒体指控说,他想实施“民主德国式的强制免疫接种”,很多崇尚自由的保守派人士立马就很反感,就好像只要是民主德国做过的事情,就一定是有害的。这种观点早在2015年的联盟辩论中就出现过,当时很多议员表示这让人想到了东德的国家医学体制。

巴伐利亚州卫生部长梅兰妮·胡姆尔至今仍对麻疹疫苗接种义务心存怀疑。“劝说优于强迫,”她说,“强制接种只能在其他措施无法取得预期成功的情况下,才能作为最后手段予以考虑。”

联盟党公共卫生发言人卡琳·马珂说,如今的关键是保护弱者免于感染麻疹,但她要求先提供可靠的数据。没有接种疫苗的人到底有多少?其他国家是否真的从免疫接种义务制度中受益了?只有先获得相应的答案,联邦卫生部才能进行干预。因此,立法斗争将会旷日持久。

这并不会让卡尔·劳特巴赫气馁。他表示:“我们此次的倡议有诸多有利因素,实行免疫接种义务制度的时机已然成熟。”自民党也倾向于对14岁以下的儿童实施强制免疫接种,如今大部分顽固的反对者都来自左翼党和绿党。

科杜拉·舒尔茨-阿什在电话上听起来很不悦,她说她本该去睡觉了,但这个话题太重要,她一定得发表一下自己的观点。她冲着话筒喊道:“我们支持打疫苗,但反对强迫!”这位绿党阵营的卫生专家十分恼火,因为“到处都能听到‘绿党反对免疫接种义务的论调”,而这只会让人将绿党与疫苗反对者联系起来。

舒尔茨-阿什认为,人们应该获得更好的咨询建议,而不是采取强制与制裁手段。为此,首先必须要升级乡镇公共卫生服务,配备更好的专业人员。她认为,疫苗反对者与怀疑者并非同类,其中有很多人完全可以接受“劝告”。舒尔茨-阿什是一位训练有素的护士,也是一个女孩的母亲,长期在发展援助机构工作。她说:“我见过一些孩子由于没有全面接种疫苗而失去生命。”

其实她给出了最关键的论据:麻疹会让人生重病、致人残疾甚至过早死亡,是一种绝对应该消除的疾病。如果有能根除麻疹的机会,就应当好好抓住。劳特巴赫和施帕恩如今就掌握着一个好机会,这之后就要看他们的勇气和政治才能了。

[编译自德国《明镜周刊》]