页岩气井压裂返排液损害实验评价及机理研究

韩慧芬,马辉运 ,王 良,高新平,杨 斌

(1西南油气田分公司工程技术研究院 2页岩气评价与开采四川省重点实验室 3西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室)

页岩气井压后返排动态特征不仅仅是评价裂缝形态和压裂效果的重要依据之一,也是影响压后产能的重要因素。页岩气井压后返排率波动范围较大,但投产后仍有大量压裂液滞留地层。对于页岩气井压裂液返排不完全、流体滞留及原因,很多学者进行了相关研究,也得到了不同的认识。根据国外文献[1-4]报道,压裂后关井一段时间压裂液侵入地层会引起裂缝的继续扩展,有助于复杂缝的形成,不但对气井长期产量的影响可以忽略不计,而且还能提高气井早期产量。但在有些文献研究[5-6]中也指出,大量压裂液进入页岩基质会堵塞孔隙吼道,可能影响天然气产量。一些学者在研究压裂液与页岩相互作用过程中还发现由于页岩黏土矿物类型和含量不同会引起页岩和液体特性都发生不同程度的变化,返排液胶体稳定性、固相微粒是否会以及多大程度损害储层还未取得认识。页岩气井通过大规模水力压裂可以形成复杂的裂缝网络,增大裂缝面与页岩基质的接触面积,从而实现页岩气的工业开采[7]。页岩储层水力压裂形成的缝网可以分为主裂缝和次级裂缝(次级裂缝以微裂缝和激活的天然裂缝为主),主裂缝渗透率较高。从现场页岩气井返排液取样情况来看,随着返排时间增加,返排液颜色变浅,返排液中固相颗粒变少。页岩气井压裂液滞留于地层以及页岩与压裂液作用后的固相微粒是否会对储层造成损害,笔者从渗透率较高岩样的常规驱替损害评价和渗透率较低岩样的自吸损害评价着手研究了页岩气井压裂损害机理。

一、返排液固相损害机理

1.返排液粒度分析

以长宁H5平台两口井龙马溪组作为研究对象,选取长宁H5-4井和长宁H5-6井24 h、48 h、84 h、…、264 h的返排液上层清液开展粒度分析,通过肉眼观察,返排液均呈黄色或黄褐色,其中,长宁H5-4井返排初期颜色更深,悬浮物较多,固相颗粒明显。

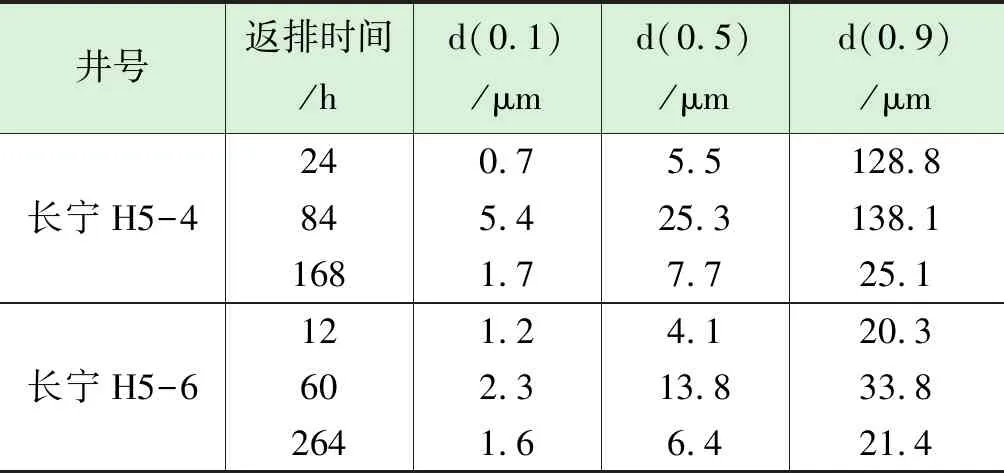

采用马尔文激光粒度仪对不同时间段的返排液进行粒度分析,具体实验方法是在返排液中放入分散介质,启动超声发生器使样品充分分散,然后启动循环泵,获得粒度分布数据表、分布曲线、比表面积和d(0.1)、d(0.5)、d(0.9),实验结果见表1。

表1 长宁H5-4井和长宁H5-6井不同时刻的

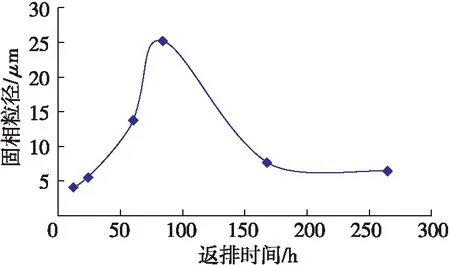

对不同时刻返排液粒径组成测试结果分析,总体表现出以下特征:长宁H5-4井早期返排液的粒径要大于长宁H5-6井。将两口井的不同时间段的返排液粒径随时间变化的关系绘制在同一张图中(见图1),可以看出,随着返排时间增加,返排液粒径先增加后减小,最后两口井的返排液粒度组成变得非常相近。

图1 不同返排时刻固相微粒d(0.5)的粒径

对长宁H5-4井和长宁H5-6井加砂压裂情况进行对比,结合粒度测量结果,分析了不同返排时期返排液的固相组成及来源。

(1)长宁H5-6井在早期(开井12 h),固相d(0.5)粒度仅为4.1 μm,长宁H5-4井在早期(开井24 h),固相d(0.5)粒度仅为5.5 μm,返排液的固相粒径极小,此阶段的返排液以井筒滞留液相为主。

(2)长宁H5-4井返排24 h后,固相呈双峰分布,大颗粒含量显著增加,84 h所取返排液d(0.5)达到25.3 μm,d(0.9)达到138.1 μm,粒径100 μm以上固相可能主要是破碎支撑剂、胶体残渣和裂缝面破碎页岩岩粉。随着返排时间的增加,粒径较大的峰逐渐消失,而粒径较小的峰则基本保持稳定。相比之下,长宁H5-4井随返排时间增加,没有出现双峰特征,固相微粒粒径没有大于100 μm的。分析是由于储层岩石黏土矿物组成的差异造成与压裂液作用后胶体的稳定性不同,从这两口井返排液在储层温度下的稳定性实验得到验证,长宁H5-4和H5-6井35 d返排液在90℃下加热17 d的絮凝状态;也有可能是长宁H5-4井大多压裂段采用了70/140目陶粒,破碎的支撑剂微粒随压裂液返排出。

(3)随返排时间增加,固相粒度逐渐降低,长宁H5-4井返排超过7 d后返排液固相微粒d(0.9)只有25.3 μm,长宁H5-6井返排11d后返排液固相微粒d(0.9)只有21.4 μm,最终返排液的主要固相粒径d(0.5)在10 μm左右,此阶段的返排液主要来自远井带滞留液相,长宁H5-4井和长宁H5-6井位于同一平台,储层物性相近,因此,压裂液与储层相互作用后滞留压裂液的固相粒径相近,返排液固相粒径与页岩微裂缝尺寸处于同一量级,其对微裂缝的潜在损害程度高。

2.返排液驱替损害实验

2.1 实验方法

选择宁西202井龙马溪组5块井下岩心和长宁H5-6井5 d、20 d、35 d返排液的上层清液混合液开展返排液驱替损害实验,测量流程包括两条液测和气测系统,由岩心夹持器、围压系统、压差系统、流体泵注系统等组成。

测试分为以下四步:首先,选取实验岩心,烘干,测量孔隙度及渗透率参数,人工剖缝后将岩心放入岩心夹持器。实验过程中对岩心施加围压3 MPa,待围压稳定后,采用高纯氮气正向驱替测量岩心气测渗透率。其次,在相同围压下,正向驱替返排液混合液,对岩心进行损害实验,驱替过程检测岩心渗透率变化,以及出口端驱替流体的浊度变化,驱替时间不少于24 h。再次,待驱替过程完成后,立刻采用氮气反向驱替测量岩心损害后的气测渗透率。最后,取出岩心在60℃下烘干后再次测量气测渗透率。

2.2 实验结果及分析

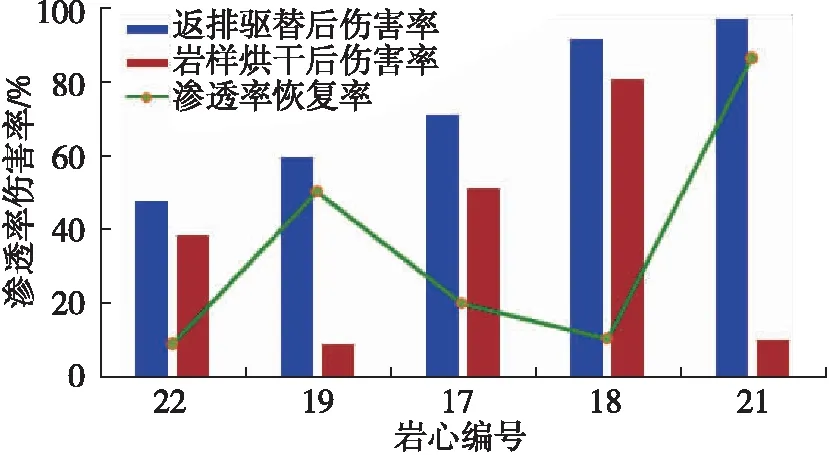

对6组返排液驱替损害实验结果进行分析统计,见图2,返排液损害24 h后,岩样的气测渗透率损害在48.3%~97.6%,损害程度较为严重。损害后的岩样烘干后测试气测渗透率,发现其渗透率有一个显著的恢复,损害率降至9.5%~81.5%。

3.返排液固相微粒对储层损害机理

分析认为,压裂液在裂缝中的滞留和相圈闭是页岩气井储层重要的损害因素,但随着滞留液相的排出,渗透率能有效恢复,表现在岩样烘干后渗透率损害率有不同程度的降低。在页岩气井生产过程中,随着气体携液或采用辅助工艺减少压裂液滞留量,能使裂缝气体渗透率有效恢复。

图2 页岩气井返排液对储层损害实验评价结果

除了液相滞留所导致的渗透率损害,分析认为固相残渣和颗粒的堵塞是另一大损害因素。由于固相微粒的粒径与裂缝缝宽相近,固相堵塞成为最主要的损害因素,且该部分损害难以恢复,具体表现在岩样烘干后仍具有一定的渗透率损害率。在压裂液驱替损害实验开始后,压裂液中的固相颗粒迅速在裂缝中形成了堵塞带,导致渗透率快速降低。从实验过程中出口端浊度检测结果图3得知,对于渗透率较高的岩样,裂缝缝宽较大,裂缝不能有效捕获颗粒残渣并形成封堵带,随着中间容器中固相累计,导致监测的液相浊度升高。对于渗透率较低,缝宽较小的岩样,裂缝能捕获流体中的部分残渣颗粒,形成有效的封堵带,岩样出口端所监测到了流体浊度也显著降低。随着堵塞带逐渐稳定,渗透率和流体浊度也均保持稳定。后期液相浊度略有上升,可能是由于流体与裂缝面的长期相互作用,导致裂缝面发生微粒脱落和运移。同时,在实验岩心17、18和22等都见到了结晶盐,在气井生产过程中,压裂液滞留溶解大量可溶盐,而后随着液相产气(气相携液),裂缝面可能发生盐结晶,导致渗透率降低。

图3 实验过程中出口端浊度检测结果

对于裂缝开度较大,渗透性能好的储层,固相颗粒容易进入地层,对储层造成较大的损害。而裂缝不发育,或者开度较小,固相微粒不容易进入储层,因而对储层损害较小。

二、压裂液自吸损害机理

页岩气井水力压裂后,有大量压裂液滞留在各类次级裂缝(分支水力裂缝、激活的天然裂缝和层理缝等)中并与页岩基块充分接触,发生显著的水相自吸作用。通过实验,评价自吸作用对页岩储层中的次级裂缝和基块的损害程度。

1.实验材料

岩样均为长宁区块龙马溪组井下页岩岩心,实验流体为长宁H5平台滑溜水。

2.实验方法

压裂液自吸损害评价的实验装置主要采用岩心流动仪,连接真空泵和盛装液体的透明玻璃试管。模拟地层情况,在岩心上加载围压,通过岩心前端真空泵形成负压实现岩心端面自吸,并由透明试管中液位的降低读出不同时间的自吸量。具体实验步骤如下:

(1)选取实验岩样,60℃条件下充分烘干后称重,而后再采用氮气测量岩样的初始渗透率。

(2)将岩样放入全岩心夹持器,室温条件下设定围压3 MPa,应力条件下岩心水化12 h,以消除应力敏感的影响。

(3)岩心上游端连接精密计量管,恒压模式下向岩心注入流体。

(4)每隔一段时间直接通过精密计量泵记录泵入岩心中的流体体积,自吸时间设置为48 h。

(5)将达到自吸平衡后的岩样取出,而后在相同的围压条件下采用氮气测定岩样的渗透率值,并通过与自吸前渗透率对比,评价岩样的渗透率损害程度。

(6)岩样60℃烘干后再次测量气测渗透率。

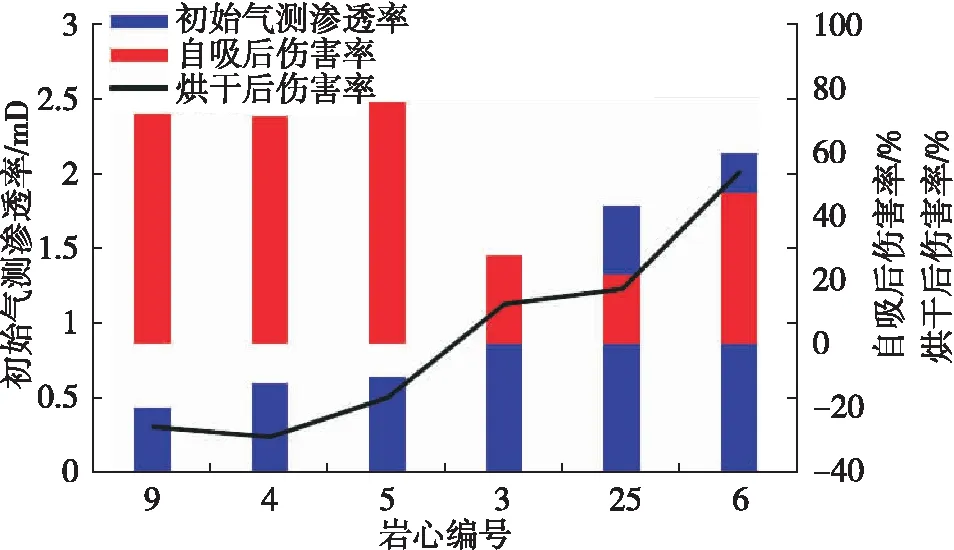

图4 自吸损害实验评价结果

3.实验结果

共进行了6套自吸损害实验评价,将岩样初始气测渗透率、自吸后损害率以及烘干后损害率分析结果绘制在图4中。压裂液自吸损害后岩样的渗透率损害率在21.3%~71.6%,烘干后部分岩样的渗透率出现了上升,总体损害率变为-29.3%~53.4%。

基质越致密、裂缝不发育的岩心,自吸后损害率较大,9#、4#和5#岩心初始渗透率较低,自吸压裂液后损害率均在60%~70%,而初始渗透率较高的3#、25#和6#岩心,自吸压裂液后损害率只有20%~40%。但烘干后9#、4#和5#岩心的损害率明显低于3#、25#和6#岩心的损害率。

4.压裂液自吸损害分析

(1)页岩自吸压裂液48 h后,虽然采用氮气经过较长时间的返排驱替,仍有大量压裂液滞留在岩样中,造成了明显的渗透率损害。岩样初始渗透率越高,返排后损害率越低,其主要原因是渗透率较高的岩样通常具有比较明显的裂缝,流动通道较大,有利于自吸流体的返排和渗透率的恢复。

(2)对自吸后的岩样在60℃下烘干,该温度低于岩样所在的储层温度,可以忽略热破裂的影响。初始渗透率较低的岩样自吸再烘干后的渗透率恢复得比初始渗透率更高,分析认为主要是页岩吸水后发生了水化致裂作用,从岩心观察有细小微裂缝产生,提高了渗透率,在烘干过程中滞留液相的圈闭作用基本被解除,原来被液相损害所掩盖的页岩吸水致裂的积极作用得以显现。

(3)压裂液滞留损害的负面作用和页岩吸水致裂的积极作用均存在于页岩吸水和返排过程中,页岩吸水破裂主要是导致微裂缝的萌生和扩展,体现在宏观上就是高渗透率岩样改善效果并不显著,而对于渗透率较低的岩样则比较明显。再抵消掉滞留液相的相圈闭损害,就表现出低渗岩样的渗透率高于初始渗透率,而高渗岩样的渗透率仍不能完全恢复。

对于页岩气井,页岩自吸吸水后积极作用和消极作用通常是同时存在的。在明确压裂液滞留分布的基础上,如何根据压裂液赋存位置的差异,最大化积极作用,最小化消极作用,是优化页岩气井的关井时间和返排制度的关键。

三、认识与结论

(1)随着返排时间增加,页岩气井返排液粒径先增加后减小。初期返排液以井筒滞留液相为主,固相粒径极小;随后大颗粒含量显著增加,主要是破碎支撑剂、胶体残渣和裂缝面破碎页岩岩粉;后期返排液主要来自远井带滞留液,粒径较小。

(2)返排液固相微粒对页岩储层的损害随岩样/裂缝尺度而呈现差异性,对于渗透率较高的裂缝流动通道,以固相堵塞和液相圈闭为主,且损害后渗透率难以有效恢复。

(3)对于发育微裂缝的储层,在导致水相圈闭损害的同时也可能诱发基块中微裂缝的起裂扩展。

(4)页岩自吸致裂缝起裂扩展的积极作用和压裂液滞留于储层堵塞孔隙吼道的消极作用是同时存在的,对裂缝发育程度不同的储层二者各自所起的主导作用是有差异的。

(5)在明确压裂液滞留分布的基础上,如何根据压裂液赋存位置的差异,最大化积极作用,最小化消极作用,是优化页岩气井的关井时间和返排制度的关键。